基于空間認知理論的中學地理地圖學習模式

常晟 ?杜守仁 ?高鳳云

一、地圖學習模式的基本理論

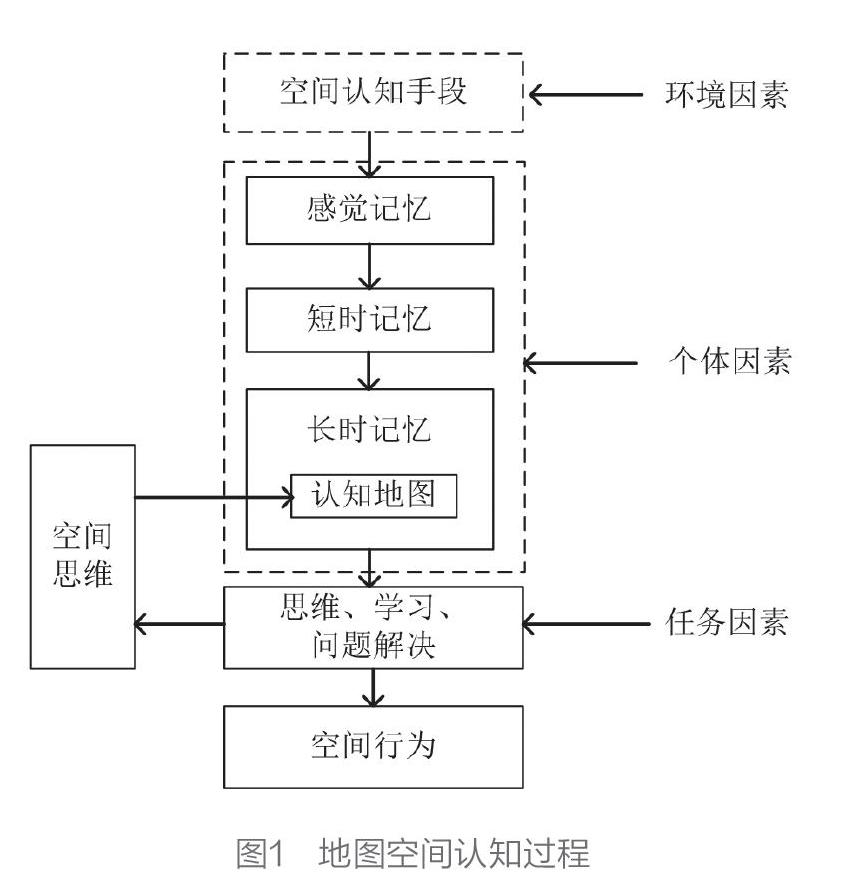

地圖空間認知是利用地圖及相關空間信息產品和技術實現對空間環境的認知,包括空間感知、獲取信息、空間決策的過程。認知地圖是整個空間認知過程的核心。認知地圖受環境因素、個體因素、任務因素的影響,最終指導人的空間行為(見圖1)。

認知地圖是由簡單到復雜,由淺入深的,這符合人類的認知規律。搭建以學習者為中心的“腳手架”,經過由簡入繁的認知過程,學生會逐漸發現和解決問題,提升綜合思維,最終成長為一個獨立自主的學習者。

中學地理地圖學習包括讀圖、填圖、析圖三個方面,這三方面能力都不可能通過一次或一步的訓練達到,我們要基于空間認知理論,將學習目標分解成遞進的能力目標,給學生搭建“腳手架”,提升核心素養。

二、地圖學習的“腳手架”模式

基于上述思考,我們為提升中學生地理地圖學習能力抽象出相應的理論模式(見圖2)。該模式由三個維度構成,分別是“地圖訓練”“信息復雜度”和“地圖應用能力”,這三個維度構成“腳手架”,為學生學習逐步攀升提供坐標。

“地圖訓練腳手架”,由“讀圖—填圖—編圖”構成一個漸進能力訓練梯度。“信息復雜度腳手架”,代表能力訓練提供的地圖所包含信息復雜程度的漸進。如與讀圖相對應的地圖信息,從單圖到多圖,所包含的信息復雜度逐漸提升;而與填圖相對應的底圖信息,其復雜程度則逐漸降低。“地圖應用能力腳手架”表示通過前兩個維度的訓練之后,學生將要獲得何種能力的提升,以及這些能力之間的轉化關系。如“(1)單圖”地圖訓練對應的能力提升是“(1)單一要素分析能力”,該能力處于能力提升維度的最底部,是所有能力的基礎;“<1>參考地圖”對應的能力是“<1>綜合分析能力”,該能力通過前面多項能力的積累而來,也是地圖審美能力和創新能力的基礎。

三、地圖學習能力訓練

1.讀圖能力訓練

讀圖能力訓練選取“中國年降水量”地圖作為主圖,依次對比閱讀“中國地勢圖”“中國人口密度分布圖”及“中國年均溫度圖”等,分別進行雙圖和多圖的閱讀訓練。

2.填圖能力訓練

填圖能力訓練是填繪中國主要山脈。要求學生依次在“中國地形圖”“中國水系流域圖”“中國年均降水—氣溫圖”和“中國行政區劃—城市分布圖”等底圖上填繪中國的主要山脈。

3.編圖能力訓練

編制地圖是一個全面綜合的地圖應用過程。學生充分閱讀眾多參考地圖,自選或自創分類體系,自創圖例,繪制地圖,最后得到一個限定目標的創新地圖。以編制中國地貌類型圖為例,學生首先要了解中國的地貌類型,多方面查找資料,閱讀已有的、眾多的中國地貌圖。在這一基礎上,思考自己將要選取何種分類方法和分類體系。接著設計地圖,這就要求學生在地圖審美能力上進行自我提升,設計出美觀、直接和有效的圖例,最后繪制成圖。在任務設定上,教師不但要求學生上交繪制的地圖成品,還要求學生以書面文字形式記錄對地圖的說明以及繪制地圖的思維過程等。文字梳理本身也是學生對自己思維過程的審視和反省。

綜上所述,基于空間認知理論的中學地理地圖學習模式依據人類在空間認知過程中的特點,為學生搭建地圖學習的“腳手架”,有效提升了學生區域認知、地理實踐力、綜合思維等核心素養,因此具有普遍性的指導意義。

本文系北京市教育科學“十三五”規劃課題“基于學科核心素養重構學習空間的實踐研究”(課題編號:CCDA18135)的研究成果。

(作者單位:1.清華大學教育研究院;2.山大華特臥龍學校)

責任編輯:趙繼瑩

zhaojy@zgjszz.cn