企業開放式創新生態系統中的信任形成機制

李文元 蔡曉朦 顧桂芳

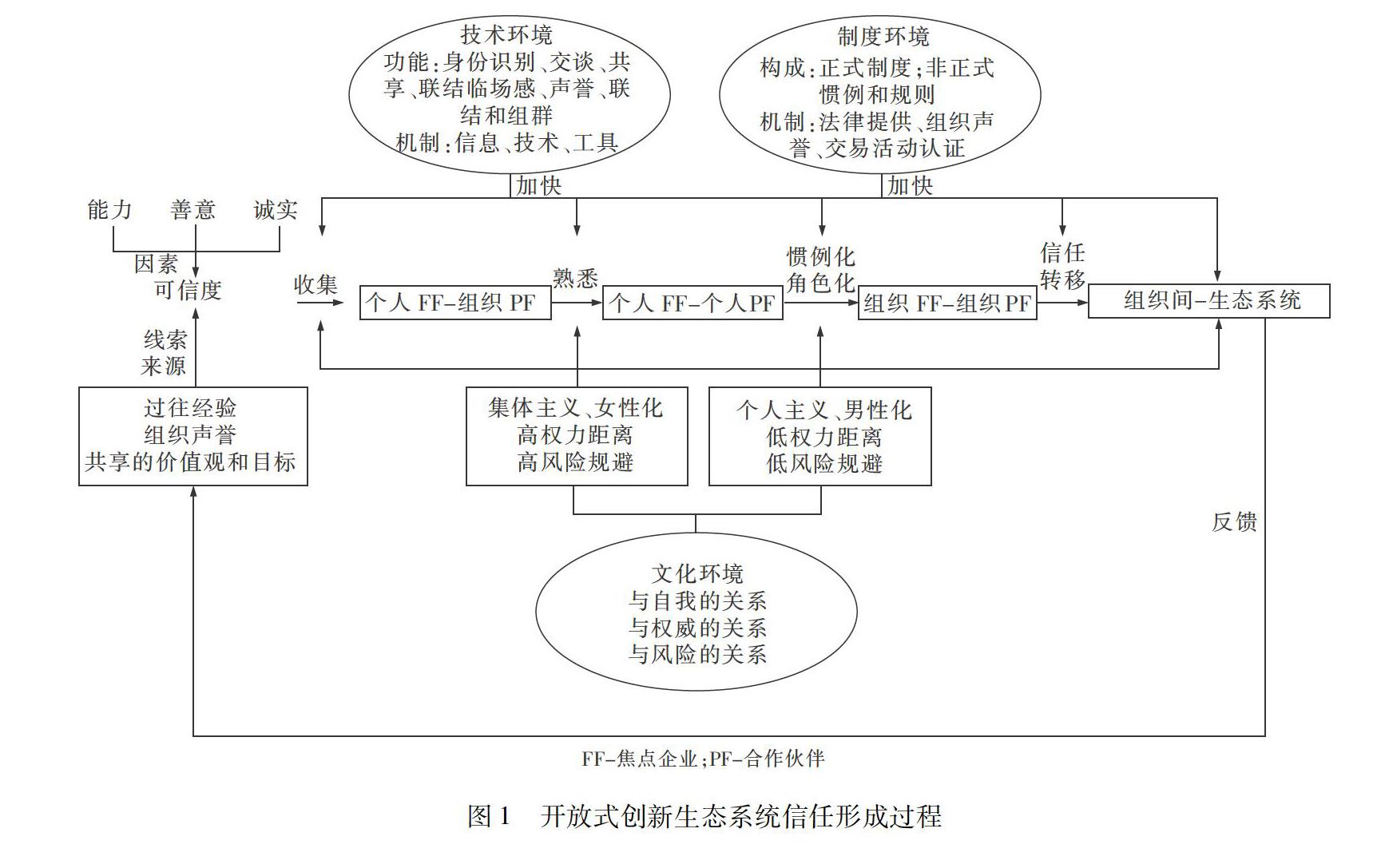

摘 要:建立開放式創新生態系統是企業應對激烈競爭的有效舉措,信任則是開放式創新生態系統建立的基石。文中基于過程理論,探索開放式創新生態系統中信任的形成過程,分析外部環境對信任形成過程的影響機制。研究表明,通過搜索、熟悉、制度化和信任轉移等機制,信任從最初的個人-組織階段、經過個人-個人階段、組織-組織階段,提升到組織間-生態系統階段;在這個過程中,邊界管理者發揮著核心作用,制度、文化、技術等環境因素會對開放式創新生態系統信任的建立過程產生重要影響。研究拓寬了人際信任和組織信任的研究層次,延伸了開放式創新生態系統的研究深度,指導企業積極利用環境趨勢中的有利因素,推動開放式創新生態系統信任的快速建立。

關鍵詞:開放式創新生態系統;信任;過程理論;外部環境;邊界管理者

中圖分類號:F 270

Abstract:Establishing open innovation ecosystem is an effective strategy for enterprises to cope with fierce competition.Trust is critical to establish open innovation ecosystem.Based on the process theory,the process and mechanism of trust formation in the open innovation ecosystem are explored and the influence mechanism of the external environment on the process of trust formation are analyzed.The results show that trust can be promoted from the initial individualorganization to interorganizationecosystem stage through individualindividual stage and organizationorganization stage.In this process,border managers play a central role institutional;cultural,technological and other environmental factors have an important impact on the establishment of open innovation ecosystem trust.This research broadens the research level of interpersonal trust and organizational trust,extends the depth of the open innovation ecosystem,guides companies to actively use favorable factors in environmental trends,and promotes the rapid establishment of trust in the open innovation ecosystem.

Keywords:open innovation ecosystem;trust;process theory;external environment;boundary spanner

0 引言

開放式創新生態系統是“開放式創新在企業生態系統的實踐,焦點企業在生態系統中與利益相關者共享知識,共同成長,相互信任,共同創新,并獲取共同創造的價值”[1]。在企業開放式創新生態系統中,信任是基石。信任促進利益相關者合作[2],減少利益相關者間的沖突和交易成本,加速開放式創新生態系統的形成[3],在發生危機時,信任可以促進開放式創新生態系統做出恰當的反應[2]。在現有文獻中,信任主要是作為企業生態系統的治理機制,學者們試圖解釋和驗證信任治理和合同治理是替代關系還是互補關系[4-7]。眾多的文獻都暗含一個前提條件,即企業開放式創新生態系統內各主體之間已經形成信任,而對于信任如何在企業開放式創新生態系統內部形成,現有文獻關注較少。也有文獻描述了2個組織間信任的形成過程[7-10],然而對于含有多個主體的開放式創新生態系統來講,2個組織的信任只是其中一對聯系,此信任如何擴散到整個生態系統,已有研究未給予明確的解釋。此外,與外部環境的互動是開放式創新生態系統的顯著特征,信任的建立過程必然受環境的影響,然而對于其中的影響機制,現有文獻鮮有涉及。

研究運用過程理論,剖析開放式創新生態系統信任的形成過程及機制,分析外部環境在信任形成過程中的影響機制。研究不僅能豐富信任和企業開放式創新生態系統理論研究,而且可指導企業開放式創新生態系統實踐。

1 概念界定和理論基礎

1.1 開放式創新生態系統

CHESBROUSH(2003)提出“開放式創新”概念,他認為企業要提高技術能力,必須同時利用企業內部和外部知識,有效地加以整合,產生的新思想和開發的新產品或新服務可以通過企業內部或外部的渠道進入市場,使之商業化企業[11]。企業在實施開放式創新的過程中,與其他利益相關者和外部環境進行互動,從而形成開放式創新生態系統[1]。開放式創新生態系統包括客戶、供應商、互補商、管制機構、標準設定組織、司法機構、教育和研發機構等各類組織、機構和個人,它們影響甚至決定了焦點企業的命運[12]。企業開放式創新生態系統內的各主體,根據其角色分為基石(Keystone)、補缺(Niche)、主導(Dominator)和坐收漁利(Hub Landlord)等4種類型。基石組織建立平臺,以便其他參與主體在平臺上做出貢獻;補缺組織開發獨特能力,為企業開放式創新生態系統增加價值;主導組織橫向或縱向整合,以便管理和控制大部分網絡,獲得更多的價值;坐收漁利組織在不控制網絡的情況下賺取盡可能多的價值[13]。開放式創新生態系統是基于基石組織而構建,基石組織在開放式創新生態系統信任的形成過程中發揮主導作用。因此文中站在基石組織角度,對開放

式創新生態系統信任的形成過程及機制進行研究。

1.2 信任

信任是“一方基于對另一方將會執行對己方有重要意義的行為的預期,而接受另一方行為損害的意愿”[14]。定義中的雙方,一方是信任者(Trustor),另一方是被信任者(Trustee)。信任者和被信任者既可以是個人,也可以是企業或其他組織。

SCHOORMAN等人(2007)認為,此定義既適用于人際信任,也可用于組織間信任[15]。文中將此定義擴展到生態系統層面,開放式創新生態系統信任是指生態系統的所有成員對某個成員不會做出損害集體利益的期望。

1.3 邊界管理者

邊界管理者(Boundary Spanner)是在組織邊緣或邊界活動的人員,代表組織從事相關工作,在組織內部和外部之間建立聯系[16],是內部溝通和外部溝通的明星[17]。項目經理、部門經理或銷售代表是典型的邊界管理者[18]。邊界管理者承擔兩方面職能:一是與外部環境保持深層次的接觸,從外部收集信息;二是與組織內部保持深層次接觸,以其同事理解的方式將外部信息進行過濾、轉化和擴散[19]。在開放式創新生態系統信任形成的過程中,邊界管理者發揮著信息搜索、信息評價及信息擴散等作用。

1.4 過程理論

過程理論以敘述的方式解釋某個變化產生特定結果的時間順序(如A變化成B后,得到C)[20]。過程理論不僅解釋某個特定結果如何產生,而且闡述該結果為什么會產生。“如何產生”問題基本上是建立過程的過程,從過程的研究角度看,是構建(或重建)一個事件的編年史。它表明該過程的起止時間,每個階段需要調查的內容。“為什么產生”解釋為什么某個變化會導致某個結果,即在研究過程中闡述某種形式的因果關系[21]。在解釋信任如何在開放式創新生態系統中形成時,研究認為,開放式創新生態系統信任形成依次經過個人—組織、個人—個人、組織—組織、組織間—生態系統等4個階段。現實中,不同階段之間存在重疊,為分析方便,研究按階段進行分析。

2 開放式創新生態系統信任形成的過程

2.1 基于信息收集建立個人—組織初步信任

焦點企業為獲取必要的創新資源,或為彌補能力不足,或為建立行業標準,決定實施開放式創新戰略,與外部組織建立某種形式的聯盟。邊界管理者代表焦點企業尋找合適的合作伙伴,由此開啟信任的建立過程。邊界管理者首先收集潛在合作伙伴可信度(Trustworthiness)信息,建立初始的信任信念[22]。可信度信息包括潛在合作伙伴在能力(Ability)、善意(Benevolence)和誠實(Integrity)3個方面的表現[14]。邊界管理者收集潛在合作伙伴可靠性信息的途徑包括:先期關系和以往經驗、潛在合作伙伴聲譽、共享的價值和目標。

2.1.1 先前關系和以往經驗

如果焦點企業和潛在合作伙伴有交往歷史,企業就會留有相關交往信息,邊界管理者可通過人際網絡獲此信息,并據此推斷合作伙伴的可信度。先前經歷和過去經驗建立了非正式社會制度,非正式社會制度為信任的建立提供了保證。

YOUNGYBARRA和WIERSEMA(1999)實證研究表明,企業先前與合作伙伴的聯系會加速戰略聯盟中信任的建立[23]。

2.1.2 潛在合作伙伴的聲譽

如果焦點企業與潛在合作伙伴沒有交往經歷,邊界管理者可以通過潛在合作伙伴在市場上的聲譽來判斷其可靠性。組織聲譽作為組織的一種既有形象,反映了企業為了促進組織間合作而采取主動行動的努力程度,表現為利益相關者的感知[22]。組織在其經營中必然與其他利益相關者發生交集,必然在市場中留下其聲譽。焦點企業通過媒體、網絡或專業的信息服務企業,可獲得潛在合作伙伴的能力、善意和誠信等信息,并通過信息推斷潛在合作伙伴的可信度。

2.1.3 共同的價值觀和目標

共同的價值觀和目標是指焦點企業和潛在合作伙伴在交易動機重要性、交換目標等問題上有相同的信念[23]。共同價值觀和目標對任何形式的聯盟都具有重要意義,對開放式創新生態系統的作用尤為明顯[24]。企業會有意識地宣傳其價值觀和目標。焦點企業的邊界管理者通過各種途徑獲得潛在合作伙伴的價值觀和目標,并與本企業相比較,如果兩者對業務有共同的理解,或對交換目標有共同的信仰,邊界管理者由此可以判斷潛在合作伙伴具有較高的能力、善意和誠實。

2.2 基于熟悉建立個人—個人信任

邊界管理者基于相關信息,對潛在合作伙伴的可信度做出判斷,如果可信,則建立對潛在合作伙伴的初步信任。焦點企業邊界管理者隨之與潛在合作伙伴進行接觸和談判,而接觸和談判是在2家組織的邊界管理者間進行。從此意義上講,個人——組織信任通常是人際談判的前提條件[25]。邊界管理者間能否建立信任不僅取決于個人的信任經歷[26]、在組織中所處層次[27]等個人特征,更取決于邊界管理者在交往中獲得的信息及對對方可信度的認知[22]

開放式創新需要把部分過去由焦點企業內部完成的環節外包給外部組織,企業對該環節的管理由內部控制變為外部協調,企業與該環節執行單位的關系由垂直的上下級關系變為水平的組織間關系。組織間關系談判的復雜性需要雙方的邊界管理人員承擔一定風險,進行長期密切的交往[28]。在公開、坦誠的交流中,雙方很難掩藏自己的合作意圖,雙方關系更加堅實,相互理解更為深入,信任意向增強[29]。由于信任行為是互惠的,上述過程會激發形成正向的自我強化回路。此外,邊界管理者之間長時間、密切的交往會增強雙方認同感,促進雙方觀念、態度和目標的交叉融合[28]。交叉融合中,雙方往往學習對方的目標和觀念,從而確保關系雙方遵守同一套互惠的行為準則,培育緊密一致的值得信任的行為[14]。

由此可以看出,信任的基礎在談判開始時是焦點企業邊界管理者對潛在合作伙伴可信度的認知,隨著2個組織邊界管理者交往的深入,交往獲得的親身體驗開始在雙方關系中占據主導地位,邊界管理者用自己的經歷驗證了他們對合作伙伴初始信任的有效性。因此,隨著關系進程的深入和談判的展開,信任關系的本質發生改變。初始的、基于計算的信任評估逐步演變成更為密切的、基于經歷的個人信任關系[22]。

2.3 基于慣例化和角色化建立組織—組織信任

把人際信任提升到組織間信任是開放式創新生態系統建立過程中最為關鍵的環節。在提升過程中,慣例化和角色化機制發揮作用。

2.3.1 慣例化

首先,邊界管理者之間初步形成的人際信任隨著關系的展開,通過2個子過程,組織間信任形成慣例化。

第1個子過程是共同理解客體化。客體化是指在一組社會主體間形成一般化的、共享的社會意義的過程[30]。邊界管理者不僅在外部有廣泛的關系,而且同組織內部成員也有諸多聯系。這些聯系及由此形成的社會網絡使得邊界管理者有渠道將其對合作伙伴可信度的看法傳播給組織成員。與組織學習過程類似[31],隨著信息在企業內部成員之間的傳播及互動,信息在企業內逐步匯集與擴散,信任由人際信任螺旋上升為組織信任。

第2個子過程是聯盟慣例的習慣化。習慣化是指特定刺激激發特定行為的過程[30]。企業對合作伙伴可信度的共同理解一經形成,其成員在與合作伙伴交往過程中,會竭盡全力調整自己的行為,以便與企業的共同理解保持一致。與合作伙伴交往的行為模式不斷重復,久而久之形成了準則,企業對合作伙伴可信度的共同理解不再依賴于某個人,而是形成了企業慣例。

2.3.2 角色化

人際信任可以上升為組織間信任的另一個重要原因,因為邊界管理者被認為在企業中扮演重要角色,其行為主要由特定的工作職責(Role Description)驅動[32]。因此,邊界管理者往往誘發角色歸因(Role Attribution)而不是個人歸因(Personal Attribution)[33]。換言之,邊界管理者間的交往在別人看來并非僅是個人之間的聯系,還是一種制度化的角色聯系[34]。制度化的工作職責往往是由企業的策略和價值觀決定,企業的員工多將邊界管理者對合作伙伴的信任看作是企業行為。隨著持相同觀念的員工越來越多,邊界管理者對合作伙伴的信任就成為企業的共同理解。

2.4 基于信任轉移建立組織間—生態系統信任

焦點企業不斷重復個人—組織、個人—個人、組織—組織等過程,與不同主體建立了信任。遵循CASTELFRANCHI(2008)的觀點,假設:信任是對稱的,即如果A信任B,則B信任A[35]。就文中研究情境而言,焦點企業信任開放式創新生態系統中的其他主體,其他主體信任焦點企業。然而,如果將信任擴散至整個生態系統,其他主體之間也要彼此信任。若實現此目的,信任轉移機制需要發揮作用。

信任轉移是指某個主體(Trustor)基于自己信任的第三方的主體聯想(Agents Association)而去信任陌生的另一主體(Trustee)[36]。開放式創新生態系統是圍繞焦點企業而建立的,所有其他主體都與焦點企業建立聯系,焦點企業在其中扮演Hub角色,是所有其他主體共同的第三方。第三方尤其是Hub企業往往具有制裁機會主義的權力[37]如果焦點企業非常信任Trustee,Trustor就會認為Trustee的能力、善意和誠實是可信賴的,否則焦點企業不會信任Trustee。同理,Trustee也認為Trustor是可信賴的。從而,Trustor和Trustee之間建立起信任感,信任遍布整個開放式創新生態系統。

3開放式創新生態系統信任形成過程的障礙因素

演化是開放式創新生態系統的顯著特征[38]。企業所處的環境對開放式創新生態系統演化有重要影響[38]。開放式創新生態系統必須與快速變化且不可預測的環境相耦合[39],因此開放式創新生態系統信任的形成過程必然受環境因素的影響[40]。環境要素的缺乏或不利趨勢必然會制約信任的形成過程。在制約開放式創新生態系統信任形成過程的諸要素中,最明顯的是制度因素、文化因素和技術因素[41-43]。

3.1 制度環境的影響

制度環境不僅包括正式的制度安排,還包括特定情境的非正式規則,如實施法律規則的慣例和實踐、教學的方式、金融投資的實踐、成員使用行業協會的資源等[44]。正式制度或非正式的慣例和實踐通過法律提供、公司聲譽、交易伙伴認證等3個機制[41]影響開放式創新生態系統的信任建立。

3.1.1 法律提供機制

法律早在發生嚴重沖突之前,就參與了主體的期望和行為,明確了失約方將會受到的制裁,因此是一項有效的減低風險的制度,可以顯著降低信任固有的風險[45],對開放式創新生態系統信任形成具有建設意義。

3.1.2 公司聲譽

組織聲譽是一項非正式制度[45]。根據組織聲譽,焦點企業可以預測合作伙伴行為。當其他組織依附于焦點企業時,企業聲譽影響吸引度(Degree of Attraction)。企業將聲譽視為寶貴社會資產[41],因此不太可能做出損害企業聲譽的行為,從而使企業行為可預測,更具有可信度。

3.1.3 對交易伙伴的認證

對交易伙伴進行認證也是制度環境施加影響的一種方式。成立行業協會對企業進行自我管理是大多數國家的制度安排。每個協會都制定行為準則,成員必須遵守。嚴重違背協會行為準則的企業,將會被協會除名。此外,一些權威的認證證書同樣可以證明組織的可信任度。一些社區制定了準則、結構和程序規范成員。邊界管理者選擇某個協會會員或某著名社區的成員或經過某項認證的組織作為合作伙伴,可以有效降低風險。

3.2 文化環境的影響

文化是指一群人共享的價值觀和準則體系,其組合構成了生活的設計。文化表現為與自我的關系、與權威的關系、與風險的關系[42]。

3.2.1 “與自我的關系”的影響

“與自我的關系”主要關注自我觀念和個性,包含個人主義/集體主義、男性化/女性化。個人主義/集體主義反映人們交往的方式,如對雙邊和群體目標的重視、人際聯系的強度、對個人工作的尊重及對個人觀點的容忍。而男性化/女性化測量的是果斷、成功和競爭等“剛性”價值觀相對于關懷、服務和團結等“柔性”價值觀的優勢程度[46]。在集體主義、女性化占主導的環境中,對團隊目標、人際關系的關注,對團結、關懷的重視,很容易使邊界管理者信任的信念上升為組織的信念,有利于信任制度化;而在個人主義、男性化占主導的環境中,邊界管理者更有可能接觸不同類型的合作者,擴大了開放式創新的廣度,對個體的尊重有利于個人—組合、個人—個人、組織間—生態系統信任的建立。

3.2.2 “與權威的關系”的影響

“與權威的關系”反映整個社會對家庭、社會階級、參照群體中等級關系的重視程度,通常用權力距離來測量[47]。權力距離強調思想上遵從權威,行為上遷就權威。在高權力距離環境下,人們奉行不同聲望、不同權力、不同財富、沖突、威權主義等準則[42],如果邊界管理者在企業內身處高位,其對合作伙伴持有信任的信念可以很快擴散到組織,成為組織信念。在低權力距離環境下,平等主義、合作、相互依賴、團結、聯系等[42]準則有利于建立個人—組織、個人—個人、組織間—生態系統信任。

3.2.3 “與風險的關系”的影響

“與風險的關系”反映風險感知、評估和體驗[47],通常用風險規避來測量[46]。風險規避強調風險的概念、風險偏好以及對降低風險戰略的依賴。高風險規避環境特征是,組織需要正式的規則和管制措施,成員忠誠于制度,相信專家,遵循妥協準則。在此環境下,有利于組織—組織信任的建立。低風險規避環境特征是對偏差的高容忍,人們的行為不可預測,奉行沖突準則,對人和制度的忠誠度較弱,此特征鼓勵個人和組織廣泛接觸潛在合作伙伴,在談判和溝通中求同存異,因此有利于在開放式創新生態系統中建立個人—組織、個人—個人、組織間—生態系統的信任。

3.3 技術環境的影響

基于信息與通信技術的溝通對建立信任有重要的促進作用[48]。當前,信息與通信技術發展日新月異,新技術、新應用層出不窮。其中以“Web為技術基礎的、基于互聯網的”的社會媒體最為迅速,影響最為深遠[49],已成為社會溝通和交往的重要媒介。以社交網站、微博、微信、博客、論壇等為主要形式的社會媒體具有身份識別(Identity)、交談(Conversation)、共享(Sharing)、聯結(Relation)臨場感(Presence)、聲譽(Reputation)和組群(Group)等功能[50],其功能的展開和應用通過以下機制影響開放式創新生態系統信任的建立。

3.3.1 提供相關信息建立初步信任

社會媒體的身份識別、分享、聲譽、聯結等功能,可讓焦點企業接觸到潛在合作伙伴需求、目標、價值觀、聲譽、關系組合等信息。基于收集的信息,焦點企業可對潛在合作伙伴的可信度做出判斷。

3.3.2 提供工具加速溝通效率

社會媒體的臨場感功能可讓使用者隨時了解其他使用者的地理位置及在線狀態。臨場感影響交流的質量[50]。邊界管理者之間借助社會媒體,可以實現即時交流,就合作中的細節進行隨時隨地的溝通,縮短了開放式創新生態系統信任建立的時間,提高了信任強度。

社會媒體的交流功能推進了個人和組群之間的交談。交流是人際信任建立的基礎。焦點企業可以發起某個話題討論,邀請潛在合作伙伴加入,在交流中建立信任感。此外,許多社會媒體提供發言追溯功能,借助此功能,企業可以對邊界管理者之間的交流進行監控。在人際信任到組織間信任提升過程中,組織內部成員有時會對邊界管理者的行為持懷疑態度,從而影響信任的制度化[51]。通過監控社交媒體的交流記錄,可以有效降低或消除制約信任制度化的掣肘,從而加速開放式創新生態系統信任的建立。

3.3.3 提供技術支撐信任管理

企業可以利用社會媒體組建或參加多個組群,在組群內進行密切互動。組群不是目的,目的是通過社會化客體的分享建立信任感或實現某種利益[50]。尤其是在中國,“圈子”是一種非常重要的文化現象。企業有時直接從圈子中或根據圈內成員的推薦選擇合作伙伴[51]。品牌社區是企業開放式創新生態系統的重要組成部分,許多企業將品牌社區作為品牌管理的重要手段和建立信任的重要途徑[52]。

此外,作為建立開放式創新生態系統的焦點企業,在其編織的關系組合中其自身應該處于中心位置,可借助其地位對整個生態系統的信任進行管理。

基于以上分析,提出以下框架,如圖1所示。在個人—組織初步信任階段,依據邊界管理者對潛在合作伙伴能力、善意、誠實等信息的收集,焦點企業做出可信度判斷,并建立初步信任。基于此,2家企業的邊界管理者進行接觸和談判。隨著交往的深入,邊界管理者用親身經歷驗證了他們對合作伙伴初始信任的有效性,并演變成更為密切的個人—個人信任關系。此后,通過共同理解客體化、聯盟慣例的習慣化及角色化,將企業對合作伙伴可信度的理解形成企業慣例,建立組織—組織信任。焦點企業不斷重復以上過程,與不同主體建立信任,并依靠信任轉移機制,將信任擴散至整個開放式創新生態系統。在開放式創新生態系統信任形成過程中,制度環境、文化環境、技術環境有著重要的影響。在制度環境中,正式制度或非正式的慣例和實踐通過法律提供、公司聲譽、交易伙伴認證等3個機制影響開放式創新生態系統的信任建立;文化環境通過與自我、權威、風險的關系影響不同主體間信任的建立;而技術環境則依據信息與通信技術的溝通促進信任的建立。

4 結語

1)信任具有層次性,包括人際間信任、組織間信任和生態系統信任。

2)邊界管理者在開放式創新生態系統信任建立的過程中發揮著核心作用。信任建立始于焦點企業邊界管理者搜索潛在合作伙伴的信任度信息,如果交往經歷、組織聲譽、共享的價值觀和目標表明潛在合作伙伴具有較高的信任度,初步建立起個人—組織信任;隨著邊界管理者與潛在合作伙伴邊界管理者頻繁接觸,個人—個人信任得以建立;基于共同理解客體化、聯盟慣例的習慣化、以及邊界管理者的組織角色,邊界管理者的個人—個人信任制度化為組織—組織信任;基于信任轉移機制,組織間信任擴散為生態系統信任。

3)制度環境、文化環境和技術環境對開放式創新生態系統信任的建立過程有重要影響。文化表現為與自我的關系、與權威的關系和與風險的關系,在集體主義、女性化、高權力距離、高風險規避環境下,有利于個人—組織、個人—個人、組織間—生態系統信任的建立,而在個人主義、男性化、低權力距離、低風險規避環境下,有利于組織—組織信任的建立。制度環境包括正式的制度和非正式的慣例和準則,通過法律提供、組織聲譽、交易伙伴的認證等機制影響信任的建立過程。在技術環境中,社會媒體對信任建立影響較深。社會媒體的身份識別、交談、共享、聯結臨場感、聲譽、聯結和組群等功能,通過信息、技術和工具等機制對開放式創新生態系統信任建立施加影響。

4)邊界管理者對開放式創新生態系統信任建立具有關鍵性的影響,因此,企業在選擇邊界管理者時,不僅要考核其能力、善意和誠實,更要考慮其是否具有廣泛的人際網絡,是否處于網絡的核心位置。

5)企業在開放式創新生態系統信任建立過程中,要著重關注將個人—個人信任提升為組織—組織間的信任。在制度化過程中,企業應建立鼓勵溝通和交流的制度、機構和程序,推動個人持有信任度信念在企業內擴散。

6)焦點企業要密切關注技術、文化和制度等環境因素,積極利用環境趨勢中的有利因素,推動開放式創新生態系統信任的快速建立。

參考文獻:

[1]CHESBROUGH H,KIM S,AGOGINO A.Chez panisse[J].California Management Review,2014,56(04):144-171.

[2]GAUR A S,MUKHERJEE D,GAUR S S,et al.Environmental and firm level influences on interorganizational trust and SME performance[J].Journal of Management Studies,2011,48(08):1752-1781.

[3]MEYERSON D,WEICK K E,KRAMER R M.“Swift trust and temporary groups[C]//In Kramer R M,Tyler T R(Eds),Trust in Organizations:Frontiers of Theory and Research,Sage,Thousand Oaks,CA,1996.

[4]GULATI R.Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances[J].Academy of Management Journal,1995,38(01):85-112.

[5]ROUSSEAU D M,SITKIN S B,BURT R S,et al.Not so different after all:A crossdiscipline view of trust[J].Academy of Management Review,1998,23(03):393-404.

[6]HARMON D J,KIM P H,MAYER K J.Breaking the letter vs.spirit of the law:How the interpretation of contract violations affects trust and the management of relationships[J].Strategic Management Journal,2015,36(04):497-517.

[7]WANG C L,SHI Y,BARNES B R.The role of satisfaction,trust and contractual obligation on longterm orientation[J].Journal of Business Research,2015,68(03):473-479.

[8]LANE C,BACHMANN R.Trust within and between organizations:Conceptual issues and empirical applications[M].Oxford University Press,1998.

[9]GULATI R,NICKERSON J A.Interorganizational trust,governance choice,and exchange performance[J].Organization Science,2008,19(05):688-708.

[10]MEIER M,LTKEWITTE M,MELLEWIGT T,et al.How managers can build trust in strategic alliances:a metaanalysis on the central trustbuilding mechanisms[J].Journal of Business Economics,2016,86(03):229-257.

[11]CHESBROUGH H,VANHAVERBEKE W,WEST J.Open innovation:Researching a new paradigm[M].Oxford University Press on Demand,2006.

[12]TEECE D J.Explicating dynamic capabilities:the nature and microfoundations of(sustainable)enterprise performance[J].Strategic Management Journal,2007,28(13):1319-1350.

[13]IANSITI M,LEVIEN R.Strategy as ecology[J].Harvard Business Review,2004,82(03):68-81.

[14]MAYER R C,DAVIS J H,SCHOORMAN F D.An integrative model of organizational trust[J].Academy of Management Review,1995,20(03):709-734.

[15]SCHOORMAN F D,MAYER R C,DAVIS J H.An integrative model of organizational trust:Past,present,and future[J].Academy of Management Review,2007,32(02):344-354.

[16]GLASER L,FOURN S P L,ELFRING T.Achieving strategic renewal:The multilevel influences of top and middle managers boundaryspanning[J].Small Business Economics,2015,45(02):305-327.

[17]TUSHMAN M L,SCANLAN T J.Characteristics and external orientations of boundary spanning individuals[J].Academy of Management Journal,1981,24(01):83-98.

[18]CURRALL S C,INKPEN A C.On the complexity of organizational trust:A multilevel coevolutionary perspective and guidelines for future research[C]//In R.Bachmann and A.Zaheer(eds)The Handbook of Trust Research.Cheltenham:Edward Elgar,2006:236-246.

[19]ZHAO Z J,ANAND J.Beyond boundary spanners:The collective bridgeas an efficient interunit structure for transferring collective knowledge[J].Strategic Management Journal,2013,34(13):1513-1530.

[20]PENTLAND B T.Building process theory with narrative:From description to explanation[J].Academy of management Review,1999,24(04):711-724.

[21]SMINIA H.Process research in strategy formation:Theory,methodology and relevance[J].International Journal of Management Reviews,2009,11(01):97-125.

[22]SCHILKE O,COOK K S.A crosslevel process theory of trust development in interorganizational relationships[J].Strategic Organization,2013,11(03):281-303.

[23]YOUNGYBARRA C,WIERSEMA M.Strategic flexibility in information technology alliances:The influence of transaction cost economics and social exchange theory[J].Organization Science,1999,10(04):439-459.

[24]KASPERFUEHRERA E C,ASHKANASY N M.Communicating trustworthiness and building trust in interorganizational virtual organizations[J].Journal of Management,2001,27(03):235-254.

[25]NARAYANDAS D,RANGAN V K.Building and sustaining buyer seller relationships in mature industrial markets[J].Journal of Marketing,2004,68(03):63-77.

[26]WILLIAMS M.Being trusted:How team generational age diversity promotes and undermines trust in crossboundary relationships[J].Journal of Organizational Behavior,2015(37):346-373.

[27]HUANG Y,LUO Y,LIU Y,et al.An investigation of interpersonal ties in interorganizational exchanges in emerging markets:A boundaryspanning perspective[J].Journal of Management,2013,11(02):47-73.

[28]RING P S,VAN DE VEN A H.Developmental processes of cooperative interorganizational relationships[J].Academy of Management Review,1994,19(01):90-118.

[29]MCKNIGHT D H,CUMMINGS L L,CHERVANY N L.Initial trust formation in new organizational relationships[J].Academy of Management Review,1998,23(03):473-490.

[30]TOLBERT P S,ZUCKER L G.The institutionalization of institutional theory[J].Studying Organization.Theory & Method.London,Thousand Oaks,New Delhi,1999:169-184.

[31]ARGOTE L.Organizational learning:Creating,retaining and transferring knowledge[M].Springer Science & Business Media,2012.

[32]PERRONE V,ZAHEER A,MCEVILY B.Free to be trusted? Organizational constraints on trust in boundary spanners[J].Organization Science,2003,14(04):422-439.

[33]GULATI R,SYTCH M.Does familiarity breed trust? Revisiting the antecedents? of trust[J].Managerial and Decision Economics,2008,29(02-03):165-190.

[34]GABARRO J.The development of working relationships[C]//In J.Galagher,R.E.Kraut,& C.Egido(Eds.),Zntelleciual teamwork:Social and technological foundations of cooperative work.Hillsdale,NJ:Erlbaum,1990:79-110.

[35]CASTELFRANCHI C.Trust and reciprocity:misunderstandings[J].International Review of Economics,2008,55(01-02):45-63.

[36]DELGADOMRQUEZ B L,HURTADOTORRES N E,ARAGNCORREA J A.The dynamic nature of trust transfer:Measurement and the influence of reciprocity[J].Decision Support Systems,2012,54(01):226-234.

[37]BUSKENS V,RAUB W.Embedded trust:Control and learning.Advances in Group Processes,2002,19(01):167-202.

[38]MKINEN S J,DEDEHAYIR O.Business ecosystem evolution and strategic considerations:A literature review[C]//Engineering,Technology and Innovation(ICE),2012 18th International ICE Conference on.IEEE,2012:1-10.

[39]ANGGRAENI E,HARTIGH E,ZEGVELD M.Business ecosystem as a perspective for studying the relations between firms and their business networks[C]//ECCON 2007 Annual Meeting,2007.

[40]CHILD J,MLLERING G.Contextual confidence and active trust development in the Chinese business environment[J].Organization Science,2003,14(01):69-80.

[41]BACHMANN R,INKPEN A C.Understanding institutionalbased trust building processes in interorganizational relationships[J].Organization Studies,2011,32(02):281-301.

[42]DONEY P M,CANNON J P,MULLEN M R.Understanding the influence of national culture on the development of trust[J].Academy of Management Review,1998,23(03):601-620.

[43]CALEFATO F,LANUBILE F,NOVIELLI N.The role of social media in affective trust building in customer supplier relationships[J].Electronic Commerce Research,2015,15(04):453-482.

[44]李娟,羅鄂湘.中小型制造企業技術并購與創新績效——制度環境和行業競爭互動的調節作用[J].技術與創新管理,2019,40(06):721-727.

[45]ARRIGHETTI A,BACHMANN R,DEAKIN S.Contract law,social norms and interfirm cooperation[J].Cambridge Journal of Economics,1997,21(02):171-195.

[46]HOFSTEDE G H,HOFSTEDE G.Cultures consequences:Comparing values,behaviors,institutions and organizations across nations[M].Sage,2001.

[47]汪錦熙.高新技術產業創新生態系統創新培育影響因素研究[J].技術與創新管理,2018,39(02):148-152.

[48]仵鳳清,王苗,王瑤.科技研發組織中真誠型領導的有效性作用研究[J].技術與創新管理,2017,38(03):312-319.

[49]KAPLAN A M,HAENLEIN M.Users of the world,unite! The challenges and opportunities of social media[J].Business Horizons,2010(01):59-68.

[50]KIETZMANN J H,HERMKENS K,MCCARTHY I P,et al.Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media[J].Business Horizons,2011,54(03):241-251.

[51]羅家德.關系與圈子——中國人工作場域中的圈子現象[J].管理學報,2012,9(02):165-171.

[52]HABIBI M R,LAROCHE M,RICHARD M O.The roles of brand community and community engagement in building brand trust on social media[J].Computers in Human Behavior,2014,37:152-161.

(責任編輯:王 強)