互動評價模型下陜西省科技金融與科技創新關系研究

張瑞勇 王敏

摘 要:文中根據現有樣本資料建立相應互動評價模型,通過熵值法對二級指標進行權重計算,以此構建科技金融和科技創新子系統,在此基礎上,通過將二者子系統互動關系進行量化,以此構建了2008—2017年陜西省10市科技金融與科技創新互動評價模型。研究表明,二者之間良好的互動可以有效增進經濟的快速發展,當前陜西科技金融與科技創新互動度自2012年以后逐漸提升,較之前有了明顯的改善,西安市互動度發展占據省內鰲頭,其他城市互動度也有一定程度的發展。結果表明:陜西省科技金融與科技創新互動有待進一步的提升。并且省內各市互動度發展不一,亟需得到改善。該互動模型具有廣泛的普適性,不僅可以為陜西,還能為其他地區科技金融與科技創新互動度研究提供科學的研究方法與評價模型。

關鍵詞:科技金融;科技創新;互動度;評價模型;陜西

中圖分類號:F 204;F 832.5

Abstract:Based on the existing sample data,this paper established the corresponding interactive evaluation model,calculated the weight of the secondary index by entropy method,and constructed the scitech finance and scitech innovation subsystem.The interactive evaluation model of scitech finance and scitech innovation in 10 cities of Shaanxi Province from 2008 to 2017 is constructed.The research showed that the good interaction between the two can effectively promote the rapid development of the economy.At present,the interaction degree between Shaanxi scitech finance and scitech innovation have gradually improved obviously since 2012.Xian City interaction degree development occupied the top of the province,Other cities also had a certain degree of interaction.The results show that the interaction between scitech finance and scitech innovation in Shaanxi Province needs to be further improved.And the provinces city interaction development is different,which needs to be improved.The interactive model has a wide range of universality,which can not only provide scientific research methods and evaluation models for Shaanxi Province,but also provide scientific research methods and evaluation models for the interaction between scitech finance and scitech innovation in other regions.

Key words:scitech finance;scitech innovation;interaction degree;evaluation model;Shaanxi

0 引言

隨著世界科學技術的飛速發展,現如今科學技術之間的交叉融合已經變得越來越流行,各個新興領域的研發創新和產業的不斷集中將成為培育新的經濟增長點的強大動力。當今社會,各方都在不斷進行科技投入,以求穩固自身在該領域的地位。而將科技與金融二者有機結合,形成長效、穩健的科技金融融合機制與系統,是在新的產業革命中占居鰲頭的重要條件。

科技金融是指以政府和市場為導向,以此促進技術創新發展,使得技術創新和成果轉化不斷加快的金融政策、金融體系和金融服務的全局籌劃。改革開放以來,我國科技金融經歷了30多年的不斷探索、創新,從計劃向現在的市場化格局的轉變。在國家總體戰略的指導和安排下,中國各地區的科技金融產業得到了快速的發展,科技金融的發展在一定程度上已初見成效,對我國的經濟轉型產生了持續的影響。

對于陜西來說,自2011年關中一天水經濟區成為國家首批促進科技與金融結合試點地區以來,陜西省把握機遇,抓住時機,利用自身固有的能源、科教、工業優勢大力發展科技金融產業,積極運用科技金融推動產業升級和結構優化,科技金融的發展成為陜西省經濟增長的新動力。與東部發達地區相比,陜西省的科技金融發展仍然不充分不全面,未來的發展潛能還很大。文中以陜西省為例,對于陜西10市的互動度進行了深入的量化研究,以此得出當前陜西省科技金融與科技創新互動發展狀況。

1 文獻綜述

對于科技金融這個新興事物,國內外的研究仍處于不斷更新與發展的階段,不少國內外學者對于科技金融雖然有著大體上的共識,但對于科技金融的具體內容以及影響,仍然處于探索之中。當前,根據已有資料和研究,研究者大多從科技金融與科技創新之間的相互影響入手,以此對這個新興概念進行探討與研究。值得注意的是,由于國際上并未對科技金融的概念達成廣泛共識,不少國外學術界并未使用科技金融這一概念進行探討,他們大多從科技與金融的交互進行研究,不僅如此,國外也少有對單純的科技創新技術與金融的融合研究。

1.1 科技金融與科技創新互動研究

上世紀初,國外學者Schumpeter首次在《經濟發展理論》中提倡利用金融資金[1]對科技創新進行投資,從而更好地促進經濟發展。在這之后,Bash則提出一個全新的觀點,企業長期的盈利能力以及抵御風險的能力與科技金融投資息息相關[2],融資約束程度與創新能力呈負相關關系。

自從改革開放以來,隨著我國經濟戰略政策的不斷修改與制定,越來愈多的人們開始關注科技金融這一領域,雖然我國對此的研究起步較晚,但發展快速,并呈現出后來居上[3]的態勢。相比較國外,國內學者對于科技金融領域的研究,方向更加多元[4],視角更加廣泛,形成了獨有的研究內容和觀點。

趙昌文[5]在《科技金融》一書中,首次對科技金融進行了明確的定義,并在國內首創性的提出科技創新與科技金融二者之間的互動關系。闕方平[6]、房漢廷[7]分析了科技金融的內涵,深刻地闡明了科技金融與科技創新之間的的關系,以此總結出了一系列支持科技金融的方策。史倩茹[8]、李文龍[9]、王雪原[10]等通過揭示技術創新與技術金融互動的運行機理,構建了有序的科技創新與技術金融體系模型,首次建立了全面的系統協同模型,并運用時間序列經驗證據選擇索引數據分析執行了協同測試。戚湧和郭藝[11]利用格蘭杰因果關系檢驗對科技創新和科技金融之間的關系進行了模型構建,并分析了科技金融和創新實驗的效果。通過對國內科技金融研究的分析[12,發現我國科技金融同科技創新互動發展方面仍處于低水平,不全面、不均衡的態勢明顯,這種狀況急需得到盡快改善。

陜西作為中西部的重要省份,對于我國的經濟發展有著重要的影響作用。但長期以來,在科技金融與科技創新的互動研究中,絕大部分研究聚焦于全國或者東部發達地區,鮮少涉及陜西省(馮偉,楊莉[13]),為了研究當前陜西科技金融互動情況,文中旨在選取近20年來科技金融領域相關數據進行分析,在參考了已有的科技金融與科技創新模型后(孟慶松,韓文秀[14],魏路遙[15]),構建了陜西科技金融與科技創新互動模型,以此為日后陜西省科技金融相關研究提供模型基礎。

1.2 科技金融與科技創新關系

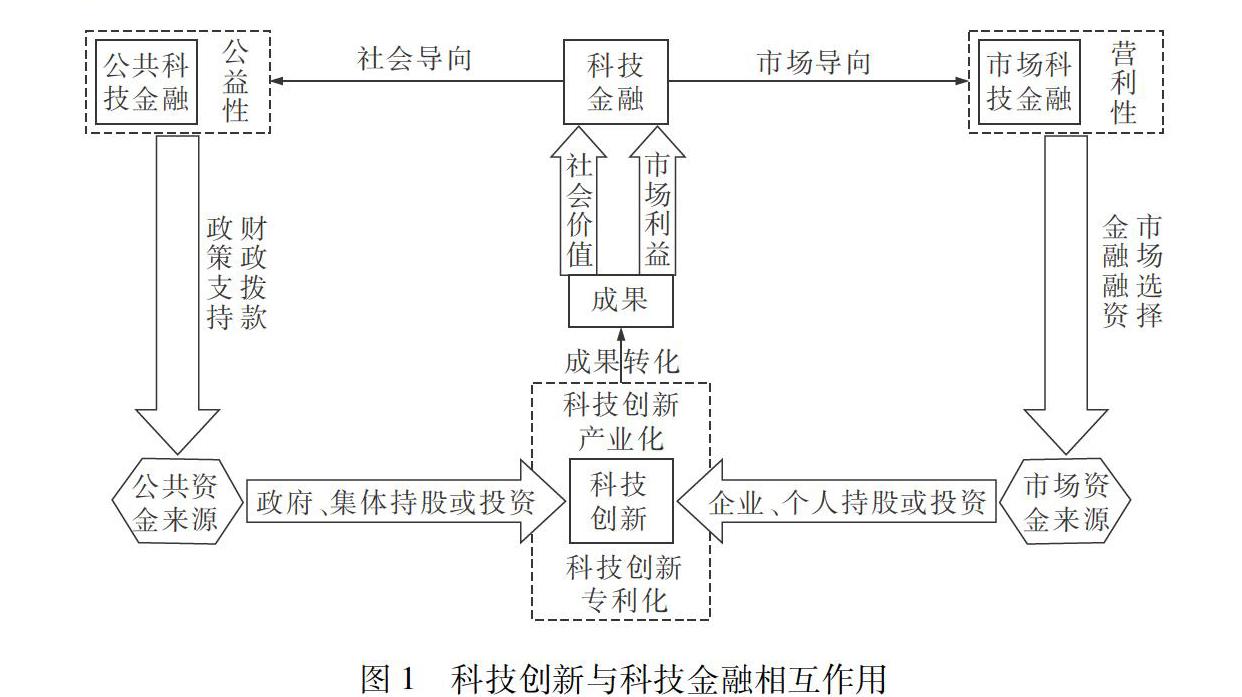

在學術界,科技金融的定義一直未統一,在國際上,由于外國學界始終未把科技金融當做一個獨立的概念進行探討。相反,無論是科技金融的具體概念,還是當前科技金融研究的前沿發現,國內在此領域的研究較為深入。科技金融由政府組織并在科技創新融資過程中組成的一個系統,為科技創新活動提供融資資源。科技金融作為公共性與市場性的有機結合,通過正確的引導,金融資源能夠得到有效配置,也使得資源利用達到最大化。基于以上觀點,可以將科技金融按照主體不同分成2部分,即公共和市場。

如果金融融資算作投資,那么科技創新就可以看作是產出。科技金融和科技創新是當前科技經濟發展的重要基石,二者有機結合緊密相連,難以分割。由于科學技術創新的外部性很強,因此應由政府主導和市場協助。二者之間的關系如圖1。由于科技創新的高風險性和高回報性,科技金融主體在未來趨向于投資高潛在價值、獲得高回報和規避高風險。 因此,有關各方應建立一個更加完善的科技財政體系,促進科技創新成果的孵化乃至產業化。同時科技創新產業的成果也將反哺經濟金融市場,使得科技金融市場信心增強,科技創新的與科技金融之間的互動形成正向循環。反之,任何一方的滯后發展,都將對整個循環產生負面影響。

2科技金融與科技創新互動度評價模型構建

2.1 互動度評價模型測度指標體系

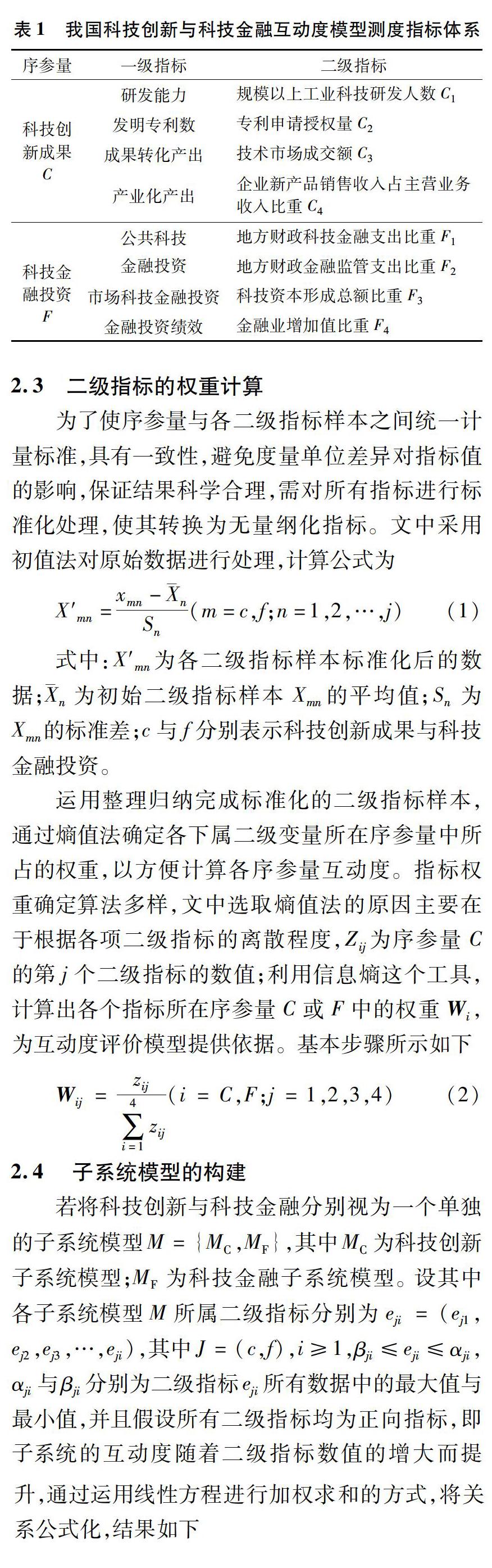

構建科學合理的互動模型指標體系是確保模型真實性的重要步驟,該指標體系必須兼顧科技金融與科技創新之間的特征,并且反映二者之間的互動程度,但又不能過于復雜,這樣不僅加大數據查找難度,同時也可能過于片面,不具有普適性,不利于模型日后進一步的完善與推廣。同時科技金融與科技創新之間互動度應該選取盡量長的時間跨度進行研究,以此更容易研究互動度的變化程度。

綜合不同文獻以及現實考慮,文中選取了研發能力、發明專利數、成果轉化產出、產業化產出、公共科技金融投資、市場科技金融投資、金融投資績效共計7個一級指標,下設8個2級指標作為評價科技創新與科技金融的關鍵性指標,見表1,并以此對互動度模型進行研究。

2.2 數據來源

根據互動度測度指標體系,所有指標數據均為陜西省科技創新與科技金融2004—2018 年的年度數據,其中科技創新成果下屬各級指標數據均為直接樣本,未進行進一步計算,數據來源為國家統計局《2018中國統計年鑒》和陜西省統計局《2018陜西省統計年鑒》。對科技金融投資下各個指標屬數據進行相應百分比計算,具體如下

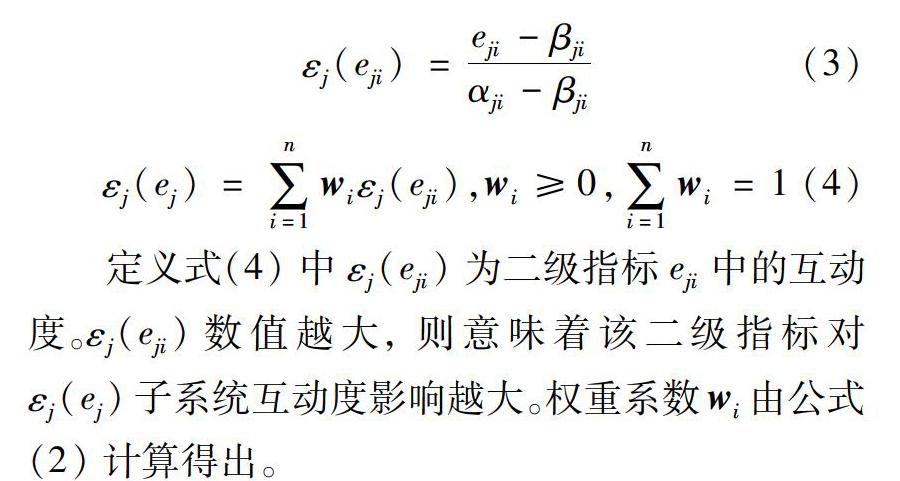

2.3 二級指標的權重計算

為了使序參量與各二級指標樣本之間統一計量標準,具有一致性,避免度量單位差異對指標值的影響,保證結果科學合理,需對所有指標進行標準化處理,使其轉換為無量綱化指標。文中采用初值法對原始數據進行處理,計算公式為

為各二級指標樣本標準化后的數據;

n為初始二級指標樣本Xmn的平均值;Sn為Xmn的標準差;c與f分別表示科技創新成果與科技金融投資。

運用整理歸納完成標準化的二級指標樣本,通過熵值法確定各下屬二級變量所在序參量中所占的權重,以方便計算各序參量互動度。指標權重確定算法多樣,文中選取熵值法的原因主要在于根據各項二級指標的離散程度,Zij為序參量C的第j個二級指標的數值;利用信息熵這個工具,計算出各個指標所在序參量C或F中的權重Wi,為互動度評價模型提供依據。基本步驟所示如下

由定義(5)可知,科技創新與科技金融互動度模型通過面板數據所進行的時間序列計算結果進行分析,以此將復雜的互動關系進行量化以及可視化,并且通過互動度H對當前地區某一時段的二者互動度進行量化評價,互動度 H∈[-1,1],其數值越傾向于1,則可認為其雙方互動度越高,反之,越傾向于-1,則可認為其雙方互動度越低。互動度H若要為正,科技創新與科技金融2個子系統在t1時刻的子系統互動度均必須大于二者在t0時刻的子系統有序度,此時可以表明科技創新與科技金融互動關系處于正向協同互動中,反之,則可認為二者處于反向非協同互動中。

綜上所述,可以看出科技創新與科技金融互動度模型是在充分考慮二者之間子系統內部不同情況影響的基礎上,運用合理的計量經濟學工具,對復合互動度系統提供了一種基于面板數據基礎的具有相互聯動效果的評價工具與模型。

3陜西省科技金融與科技創新互動度模型的計算

3.1 實證過程

計算陜西各市科技創新與科技金融子系統序參量各分量的有序度,將各指標數據帶入公式(2),得到各個二級指標權重見表2。

在此基礎上將權重帶入公式(3)與公式(4),可得到陜西科技創新子系統互動度εc(ec)以及科技金融子系統互動度εf(ef)的計算結果。將所得子系統互動度數據帶入到公式(5)中,通過上述計算,最終得出2008—2017陜西省科技金融與科技創新互動度指數,具體結果如圖2所示。

3.2陜西省科技金融與科技創新互動度結果評價與分析

通過對2008—2017陜西省科技金融與科技創新互動度計算結果分析發現:如圖2、圖3所示,科技金融序參量互動度同科技創新子系統互動度在2013—2017年之間均有較大的提升,并且二者的增長呈現趨同趨勢,科技金融子系統互動度在2012—2017年間提升幅度明顯,可以看出科技金融在陜西省近幾年的發展迅速,逐漸得到各界的重視,而科技創新序參量互動度雖然增幅小于科技金融,但仍然處于持續增長的階段。陜西10市中,西安市無論在科技金融還是科技創新方面,其互動度都遠遠高于其他地級市,作為省會,西安在科技金融以及科技創新方面的發展都是遙遙領先的。通過考察陜西10市的發展,不難看出總體上陜西在科技創新以及科技金融方面起步晚,發展水平低,子系統的互動度總體上處于上升趨勢,近幾年發展較快,這一定程度上與2009年成立“關中—天水經濟區”以西安為中心城市,構建創新型區域的國家決策有關,并且隨著供給側結構性改革的不斷深化,以及陜西省作為絲綢之路經濟帶起點的重要戰略地位的確立,在科技創新與科技金融的發展方面,陜西省各市在近十年有了較為明顯的提升。

通過圖4分析發現,2008—2017年陜西省總體科技金融與科技創新互動度在前期處于較為落后的水平,互動度雖然增長,但長期處于震蕩區間,整體互動度較低,可以看出當時科技金融與科技創新互動機制未能進入良性互動模式,原因可能在于當時各界對于二者之間互動關系認識不夠,互動度發展不明顯。社會各界長期提倡將科技創新置于核心主導位置,未能發掘科技金融的潛力,單純地將其定義為科技創新的從屬。這使得不少科技創新由于缺乏前期資金扶持,遲遲不能解決資金的瓶頸問題。科技金融的龐大現金流可以對耗資巨大的科技創新起到強大的助推作用,同時科技創新的成果也將反饋于科技金融,使得金融資本更加龐大,投資者信心更足,忽略二者之間相互制衡,相互影響的觀念必將對科技金融與科技創新產生負面影響。

2012年后,隨著國家政策的調整,經濟結構的改善,全面深化改革的認識逐漸成為共識。陜西省政府近年來對于二者良性互動的高度關注,出臺了一系列相關措施,其中包括推出加快實施科技發展重大專項、為科技創新產業發展提供金融支撐、支持企業提高自主創新能力等一系列支撐方案。得益于此,科技金融與科技創新互動度增長迅速,已顯現出良性互動的趨勢。

近2年來受中美貿易戰的影響以及國際經濟不景氣的影響,客觀上,陜西省科技金融與科技創新互動度較之前增幅有所放緩,不少地級市的科技創新與科技金融互動度也有所下降,甚至退步,但同時可以看出西安市的科技創新與科技金融互動度遠高于其他各市,占據了陜西省主導地位,并且在面對近幾年的復雜內外環境仍然保持了較為高速的互動度增長率,未來繼續增長的潛力巨大。針對這一系列各市互動度發展狀況,陜西省政府應予以高度重視,對于其他因素是否會對此造成影響,當前的互動增幅能否持續,并繼續增長,還應進行持續的跟蹤與研究。

4 結語

文中在分析科技金融與科技創新相互作用的基礎上,運用量化思維,確立了二者之間的互動度,并構建了時間序列互動度評價模型,以2004—2018年陜西省科技金融與科技創新之間發展的互動度數據進行了實證研究。結果表明當前二者之間的互動度處于良性互動狀態,大體上呈現快速上升趨勢,值得指出的是,陜西省科技金融與科技創新互動度近年來發展迅速,但起步較晚,增長時間短,總體上來看,仍然是低水平不全面的,二者互動的常態化機制仍然有待完善。

通過對模型的應用分析和實踐,可以發現該互動度評價模型不僅能夠明確各序變量發展情況,還能計算相互之間互動度發展速率、波動情況、增長趨勢。這對于陜西省開展科技金融與科技創新互動研究以及監管提供了明確的數據支撐。該模型具有極強的普適性,不僅適用于陜西一省,對于其他各省乃至全國科技金融與科技創新之間互動度研究都能提供有效的幫助。

根據陜西省科技金融與創新互動發展的研究,運用經濟學工具,為了改善陜西省當前在這一方面的狀況,文中結合實際,給出了以下幾點建議。

1)陜西省科技金融的發展特性到受地域限制,市場導向,以及國家政策影響巨大,因此單純的學習東部發達地區的發展經驗是不可取的,陜西應該根據自身地域情況,結合自身獨有優勢,走一條屬于自己的具有陜西特色的科技金融發展歷程。省政府應繼續促進西安科技創新與科技金融互動度的進一步提高,并將西安市的成功經驗分享給省內各個城市,同時省政府還應加強各地級市政策扶持力度。陜西發展科技創新應該充分運用自身優勢,運用其優質的科技教育研發資源,與各級科研院校進行合作,推進科技創新發展。充分響應國家大戰略,與大區域科技金融發展戰略目標相契合,如一帶一路建設,絲綢之路經濟帶發展,建成創新型省份及絲綢之路經濟帶的建設與合作。

2)陜西科技金融發展的劣勢明顯。當前市場科技金融產業方面,各個科技型中小企業銀行信貸融資渠道有限,融資壓力大政府思想觀念還有待進一步轉變,應該準確落實相關科技創新政策,有意識引導科技金融向科技創新傾斜。 組建科技創新與科技金融協調統籌管理機構,并且構建動態監控以此來持續記錄管理科技創新與科技金融協同發展狀態(王仁祥,付騰騰[16])。

3)從政府引導的角度出發,陜西政府部門應完善相關科技創新與科技金融互動政策,并為相關企業提供服務。構建科技金融與科技創新融資平臺,進一步規范完善金融融資市場,完善銀行科技金融投資機制。

4)從市場科技金融投資方來看,應該去虛就實,明確科技創新的長遠效益,而不是盲目將熱錢投入到投機市場里[17],力求做到資金使用高效化,透明化,發展合作共贏融資模式,將科技創新知識產業證券化業務化[18]。

5)陜西省科技創新與科技金融互動之間的潛力巨大,當前應該緊緊把握時代潮流,增強二者的良性有機互動,提升企業創新能力,改善科技金融投資環境,健全投資融資機制[19],培育一批具有高科技創新能力的企業,建立起完善高效,對市場敏感的政府部門與融資機構[20]。

6)針對一些潛在的重大金融與科技事件,陜西省應該建立重大外部事件應急機制,做好積極應對準備,統籌各企事業之間的工作,并出臺應急預案,統籌兼顧科技金融與科技創新的發展,以在可預測區間內降低其對科技創新與科技金融互動發展的消極影響。

參考文獻:

[1]翟華云.區域科技金融發展水平與高新技術企業融資效率研究[M].中國社會科學出版社,2016.

[2]李緒穩.河北省金融業發展效率研究[J].商,2015(27):156-157.

[3]趙玲.杭州市科技金融政府促進機制優化研究[J].當代經濟,2020(05):44-49.

[4]王豐.政府支持科技金融發展模式研究[J].金融縱橫,2017(07):74-78.

[5]趙昌文,陳春發,唐英凱.科技金融[M].北京:科學出版社,2009.

[6]闕方平.中國科技金融創新與政策研究[M].北京:中國金融出版社,2015.

[7]房漢廷.關于科技金融理論、實踐與政策的思考[J].中國科技論壇,2010(11):5-11.

[8]史倩茹.我國金融市場支持實體經濟發展的效率研究[J].商,2012(09):140-141.

[9]李文龍.粵港澳大灣區科技金融配置效率研究[J].遼寧經濟,2020(05):30-31.

[10]王雪原,王宏起,李文奇.創新平臺的識別與等級認定[J].科學學研究,2011,29(06):924-929.

[11]戚湧,郭逸.江蘇科技金融與科技創新互動發展研究[J].科技進步與對策,2018,35(01):41-49.

[12]赫文寧,雷良海.上海市科技金融政策文本量化分析[J].技術與創新管理,2020(01):40-45.

[13]馮偉,楊莉.青海金融陜西省科技金融深度融合的實踐與思考[J].2016(08):169-172.

[14]孟慶松,韓文秀.復合系統協調度模型研究[J].天津大學學報(自然科學與工程技術版),2000,33(04):444-446.

[15]魏路遙.國內四城市科技金融發展比較及國際經驗借鑒[J].海南金融,2019(07):74-79.

[16]王仁祥,付騰騰.中國金融創新與科技創新的耦合模式研究——基于“監管沙盒”思想[J].金融理論與實踐,2018:28-32.

[17]張玉喜,趙麗麗.中國科技金融投入對科技創新的作用效果——基于靜態和動態面板數據模型的實證研究[J].科學學研究,2015,33(02):177-184+214.

[18]劉降斌,李艷梅.區域科技型中小企業自主創新金融支持體系研究——基于面板數據單位根和協整的分析[J].金融研究,2008(12):193-206.

[19]田莉.加強學術交流促進高校科技創新[J].技術與創新管理,2013(34):91-99.

[20]袁木棋.構建高校科技創新體系的思考[J].技術與創新管理,2007(28):40-46.

(責任編輯:王 強)