“全面二孩”沒解決的問題,“放開三孩”能解決嗎?

左琳

“目前,受多方影響,我國適齡人口生育意愿偏低,總和生育率已跌破警戒線,人口發展進入關鍵轉折期。”民政部部長李紀恒近期在撰文中如是表示。這一背景下,“放開三孩”引發了又一輪熱議。面對持續走低的出生人口、生育率以及不斷加快的老齡化進程,“放開三孩”會否成為緩解形勢的“解藥”?

“全面二孩”的成效究竟如何?

生育形勢嚴峻已是不爭的事實。國家統計局的數據顯示,2019年,我國全年出生人口1465萬人,人口出生率為10.48‰,是我國自1949年以來出生率的最低值,而這一結果建立在全面放開二孩政策的基礎上。

2013年,黨的十八屆三中全會決定啟動實施“單獨二孩”政策,即允許一方是獨生子女的夫婦生育兩個子女,出生人口數及出生率在次年提升,但到了2015年旋即回落。2015年10月,黨的十八屆五中全會決定“全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策”,2016年出生人口和出生率再次得到提振,但下降又在次年出現。

此前,有專家提出“二孩”生育效果不及預期,建議在“十四五”時期從盡快放開三孩開始逐步推進并觀察效果。但“全面二孩”果真沒有實效嗎?

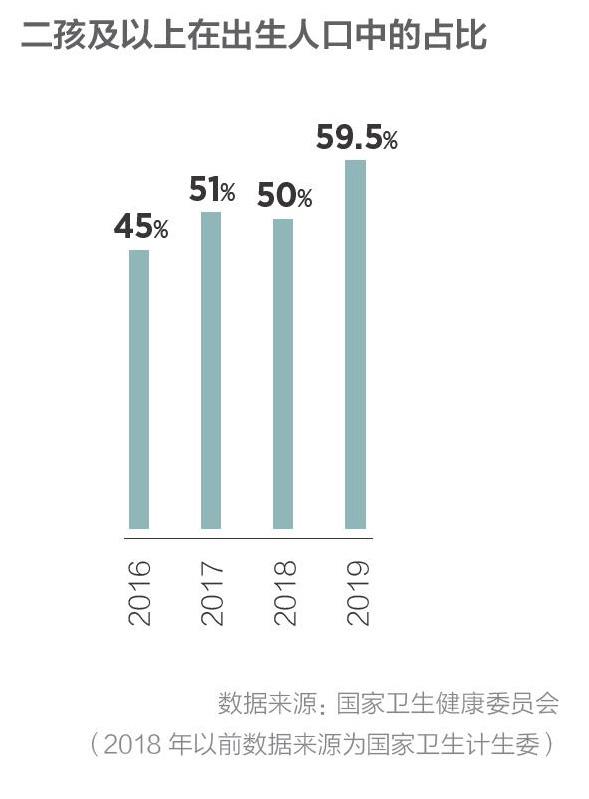

“從2013年和2016年政策的結果看,生育水平提升確實有限,但一方面在全部生育中二孩比率在增長,政策是有效果的。”中國人民大學人口與發展研究中心教授宋健認為,問題在于一孩的生育率在下降。

中國社科院人口與勞動經濟研究所研究員王廣州也認為,幸虧全面放開二孩,對沖了生育下降的趨勢,“如果沒有二孩的話,出生人口下降得會更快。這也是我們為什么反復強調要盡早放開的原因。”

在王廣州看來,一孩生育率下降的原因是人口結構變了——年輕的隊列人口越來越少,“90后比80后少,00后比90后少,中國的性別比仍處高位,這會造成一個非常嚴重的結果——結婚更難,結婚成本更高。這不就是抑制結婚嗎?”他表示,房價只是一方面,還有教育、醫療等一系列生育養育成本。

2013年至2019年是生育政策調整——從單獨二孩到全面二孩整個周期釋放的時間,也是中國初婚人數大幅滑落的時期,而初婚恰恰是生育一孩的主力。國家統計局數據顯示,從1990年至2017年,我國育齡婦女平均初婚年齡推遲4歲多,從21.4歲提高到25.7歲,并有繼續走高趨勢;平均初育年齡也從23.4歲提高到26.8歲。“結婚人數減少、結婚時間推遲,再加上受教育水平提高,一孩生育率當然下降了。”王廣州說。

中國人民大學國家發展與戰略研究院教授劉瑞明也認同這一觀點,他表示,這些人處于事業發展期,面對高昂的生育養育成本,即使有意愿,也沒有實際支付的能力;另一方面,社會的變革——整個社會產品的豐富程度和對孩子的部分功能的替代品不斷出現,再加上女性家庭地位的上升,就會綜合導致另外一部分家庭徹底放棄生育,“中國剛好處在轉型期,幾個因素共同作用,導致這樣一個結果”。

“放開三孩”會改變現狀嗎?

現在我們可以看到,即使二孩占出生人口的比重上升,也沒能徹底扭轉人口下降的趨勢。劉瑞明認為,這是由于長期以來的計劃生育政策,使得一部分中年家庭處于想生而不能生的狀態——已經在生理上錯過了最佳的生育期。

“出生人口形勢一年比一年嚴峻,我們當時認為,全面放開二孩影響不是非常大,不論是早一年還是晚一年,并不影響總體,人口堆積情況也差不了太多,但是對于個人和家庭來講含義是不一樣的,不能光看這個數。”王廣州表示。

全面放開二孩沒做到的,“放開三孩”是否有可能改變出生人口數和出生率的“頹勢”?在2016年即“放開三孩”的黑龍江省黑河市,全市人口出生率從2015年的4.8‰增至2016年的5.4‰,到了2019年又降到3.9‰。

“我們做相關研究的時候也會發現一個最基本的規律——從生育的意愿上來說,哪怕是在一些相對落后的地區,一個家庭對于孩子的需求也很少到三孩以上,所以放開三孩不會有實質改善,放開三孩和全面放開也沒有本質性的區別,中間的過渡事實上是沒必要的,從權利的角度來看,也應該全面放開。”劉瑞明表示。

然而針對“放開三孩”反對的聲音一直存在。“其實在2010年討論是否應該一步到位開放二孩的時候,我們就提出了每年出生人口應該在2100萬左右。但反對的人擔心人口快速增長,中國承載力有限。”王廣州表示,“什么叫極限?極限就是多一個都不行,否則系統就崩了。但這是不可能的,它是有彈性的。之所以處理不好,有些是技術問題,有些是管理問題。”

宋健則認為,目前生育政策已經是在寬松化的過程中了,其實沒有必要再經過“三孩”或是“四孩”階段。

“總和生育率是一個‘時期指標,受時期影響,比如戰后會出現‘嬰兒潮現象。人口是一個慢變量,也是長變量,所以我們關注的是終生的歷程,而不是某一個時間段的變化。”宋健對《中國報道》記者表示,“從生育意愿上看,我們認為人們的意愿并沒有降低,只是處在適度的低生育水平、沒有達到高位而已。二孩符合大多數人的生育意愿,但意愿與行為之間是有差距的,一部分人可能想要兩個,但最后基于實際條件只能生一個,我們應該滿足這部分的需求。”宋健認為,數量限制政策的影響力在減弱。

不是簡單的人口政策問題

既然如此,為什么不立刻全面放開人口、更快解決人口的下降態勢?

劉瑞明認為,隨著人均收入水平和教育水平的提升,人口出生率下降符合國際人口出生規律和歷史發展規律,只是說是斷崖式下跌,還是平穩下滑。前者可能會導致代際間的不平衡,從而引發經濟結構、社會結構等一系列變革,蘊藏風險;如果是后者,社會就會有預防機制。王廣州也表示:“我們不是反對下降,我們是反對快速下降,也反對快速增長,這個‘快是適應不了的。”

宋健則認為,人口政策不能朝令夕改,“越是根本性、轉折性的東西,最后才是‘水到渠成。”她分析認為,調整人口政策要從三方面的角度考慮:一是生育角度,二是人口規模,三是人口結構。

“在生育方面,我們希望出現的是一個理想的、均勻的出生隊列,我們也應該意識到,目前,生育率大幅提高的可能性不是很大;人口規模是一個存量,我國人口基數大,但是工作崗位和環境資源有限,這就涉及到最佳人口規模究竟是多少。”宋健表示,以前消費市場和勞動力是對應的,但現在科技的進步、人工智能的出現,可能會代替一部分勞動,“包括婦女生育的意愿、家庭決策、環境生態、觀念變化……人口不是水龍頭,說關就關,這些變量都要考慮進去。”在人口結構方面,宋健指出要考慮不同的出生階段和不同的年齡階段是否能夠匹配。“比如50后、60后和70后的壽命延長,人口結構會呈現‘倒金字塔,生育政策一下放開,就有可能導致出生人口猛增,而當大的出生隊列進入高齡,中間的群體就會‘兩頭沉。”

而要想真正解決生育問題,最核心的也不是就著生育談生育,更深層次的、本源性的問題,在于如何解決生育養育成本問題。

“我們的生育率其實更多取決于土地供應、房地產政策、教育政策、醫療政策……這些領域如果不改革,而是簡單談促進生育率,固然對于局部家庭有作用,但是作用非常微弱,不可能改變整個趨勢。”劉瑞明表示,近年來,這些成本直線上升,之所以如此,往往是因為沒有放開市場,這就需要進行供給側結構性改革,推動社會生產力的進步,改變那些不平衡、不充分領域的供應,“哪怕不是為了促進生育率,這些地方都應該改革。”

至于解決起來是否困難,劉瑞明認為真正難的不是在于理論上不清楚,更重要的是在政策執行過程中理念的轉變。而通過生育獎勵來刺激人口增長,劉瑞明認為“沒有觸及到本質”,“從全世界來看效果不是很好,因為相對于生育成本,獎勵其實微不足道”。

王廣州也認為,這是一個社會系統工程,“我們一直強調全方位施策才行,要把它當成國家民族的大事兒。降低生育養育和教育成本,幾乎涉及到全生命周期。通過減免稅收刺激生育當然也很重要,但效果也不是特別理想。”