1978文化創意園的公共藝術分析

劉嘉怡

摘 要:文章通過對1978文化創意園的建筑形態、建筑材料、藝術裝置進行分析,探討文化創意園的場所精神,反映人們對特定場所空間的共同歷史記憶、文化共識。場所精神可以反映出藝術作品與場所功能、環境之間的匹配性、協調性。結合歷史時代背景塑造具有獨特性的文化創意園,能給公眾帶來全新的藝術空間體驗。

關鍵詞:1978文化創意園;公共藝術;空間體驗

公共藝術是存在于公共空間的藝術,是能夠在當代文化的意義上與社會公眾發生關系的一種藝術,它體現了公共空間民主、開放、交流、共享的精神和態度[1]。隨著人們日益增長的美好生活需要不斷被滿足,城市公共藝術越來越多元化,公共藝術形態早已不再局限于壁畫、雕塑等藝術品,城市景觀、建筑以及文化創意園等都可以作為公共藝術的一種載體或表達形式,為城市空間文化精神的提升注入力量。

文化創意園作為公共藝術的載體之一,以無邊界的形式存在于現代的社會生活中,服務于人民,在材料、技術、現代藝術思維形式以及人文歷史等方面給公共藝術帶來了深遠的影響。因此,公共藝術需要從文化創意園的建筑形態、建造技術、材料質地、特定區域的文化特色等多方面介入城市當中,使文化創意園建設和公共藝術設計融合為一個有機整體[2]。

一、1978文化創意園項目介紹

1978文化創意園位于廣州市增城區增江東岸,以原糖紙廠為基礎,對廠區及周邊的舊廠房、舊倉庫、散落民居和舊村莊進行創意性開發改造,形成了一個帶有記憶性元素的全新文化創意區域(圖1)。該園區是以生態旅游、創意文化為主題的綜合性創意產業園區,主要吸引電影、音樂、廣告、設計等文創產業,旨在打造以電影產業為核心的特色小鎮,是廣東省首個旅游文化創意產業園。1978文化創意園辦公室、禮御堂(白禮堂)、左岸啤酒工廠曾獲得2016 APIDA亞太區室內設計大獎、|A|第九屆全球創意設計大獎等獎項[3]。

二、1978文化創意園的建筑形態

藝術空間的視覺感知主要是通過空間形態的視覺呈現獲得,空間的屬性會對公共藝術的表達產生積極或消極的影響。從空間的角度來看,公共藝術的核心是它的場所精神[4]。公共空間中需要包含歷史信息、城市文脈、場所印象、生活記憶等精神層面的要素,精神要素凝聚成公共空間的特異點。營造具有豐富精神內涵的公共空間,有助于引發公眾的情感共鳴,使園區空間具有更強的公共藝術特征與效果。

1978文化創意園以保留建筑原有外觀、優化其內部空間結構與功能為主,保留了歷史舊廠房建筑的靈魂,紅磚、墻繪藝術以及藝術裝置混搭碰撞出的歷史與藝術的火花,也讓舊倉庫得到重生。1978文化創意園的建筑改造前后對比如表1所示,在保留有歷史意義的建筑主體的前提下,賦予原有建筑新的定義,融入多元化的現代元素,強調現代主義建筑的形態,加上獨有的工業符號,塑造出了形態特征比較獨特的公共藝術空間,有助于使公眾獲得全新的藝術空間體驗。

三、1978文化創意園的建筑材料

建筑的空間形態是由各種具有不同肌理和材質的材料組成,建筑空間立面的藝術表達依賴于材料本身以及組合方式的表達。通過不同的材料和不同的組合方式創造的建筑,可使人們的感知產生差異。

(一)紅磚

裸露的紅磚肌理是園區建筑外立面的主要設計元素。裸露的材料質感是一種很好的藝術形式,紅磚的色彩、表面質感、圖案肌理以及由這些所構成的建筑實體和藝術造型很好地體現了建筑材料的自然美。園區內的紅磚具有不同的組合方式,產生了豐富的肌理,營造出了不同的空間情感氛圍。

(二)混凝土

混凝土在園區的使用增強了空間的結構感和有序感,豐富了園區空間層次,有助于改善園區大量使用紅磚肌理的單調感,彌補其不足之處,塑造質樸而有力的空間形態。禮御堂(白教堂)使用了大面積的白色混凝土,給人最直接的感官沖擊,使游客視野在園區空間能夠有效脫離喧囂。

(三)金屬

金屬材質是園區內的主要設計元素之一,金屬材質將隨時間的流逝慢慢產生自然的銹蝕肌理,并且留有使用者的痕跡,能夠營造出一種陳舊的歷史感。銹蝕的金屬材質的色澤,可以使園區空間更具質感。

四、1978文化創意園的藝術裝置

公共藝術與裝置藝術的結合,能夠讓藝術更好服務于大眾,是創意園區環境與公共藝術交流的紐帶[5]。藝術裝置通過使用提煉的文化符號,把工業遺產變成一種象征性的創意園品牌,有助于對場地環境起到有效的渲染作用,對場所精神進行升華。

1978文化創意園通過提煉20世紀80年代背景下的社會活動、生產活動和文化符號等進行景觀裝置設計,以靜態陳列展示和動態裝置互動形式為主[6]。

(一)靜態陳列展示

靜態陳列展示內容以實體文物、實體標本以及輔助陳列品等為主,是進行社會教育活動的重要手段。園區內并排設置了三組櫥窗,以“民生百態”“居民日用品”“三轉一響”為主題,展示了我國20世紀80年代的社會經濟和社會歷史。1978文化創意園用糧票、日用品、家庭電器等老物件實物進行陳列展示,述說著舊時光的溫存,具有一定的感染力,喚起人民的歷史記憶,生動地展現了20世紀80年代的社會生活。

(二)墻繪藝術裝置

園區內大面積采用墻繪藝術進行裝飾,墻繪藝術結合主題文化,通過讓游客體驗20世紀80年代人們的生活方式,創造性地引入公共藝術,有助于提高公眾的參與積極性,以故事性的方式增強園區的活力。

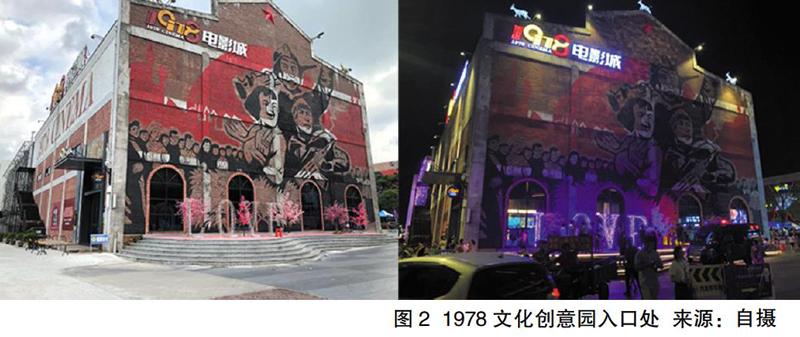

園區的入口是空間序列的焦點,也是園區空間拓展的初始部分。如圖2所示,1978文化創意園入口處墻面使用大型涂鴉藝術為背景,將園區內的主要展示立面與公共空間串聯起來。利用閑置的垂直立面,結合墻繪,搭建20世紀80時代的生活場景,擺放相關的生活道具,游客可進行體驗,增加了游客與藝術裝置的互動。利用這種方式,游客的行為被放置在裝置空間中,游客可將自己的行為在裝置空間中展開,增加了人與空間的互動性。

(三)燈光藝術裝置

燈光裝置藝術也是視覺藝術的一種形式,燈光裝置藝術是承載光的媒介,其表現效果更具氛圍感。1978文化創意園的沿江廊道空間利用弧形結構營造“燈光隧道”,以沿廊道等距設置燈光的方式使人們可以產生層疊的視覺效果,燈光裝置在起到導視作用的同時,以動態的燈光變化創造出有趣的視覺效果,有效地激活了周邊的環境空間。在園區街巷空間交匯處設置燈光互動裝置,通過人流的變化,燈光裝置“互動回應”。互動性燈光藝術裝置通過人們的行為控制燈光變化,更好地營造了園區公共藝術空間的氛圍。

五、公共藝術的重要價值

公共藝術介入文化創意園區,將建筑形態、建筑材料、藝術設置等和時代背景特點以及文化創意園區的場所精神相結合,有助于創造出具有獨特性的城市公共藝術空間,滿足人們精神、文化以及審美的需求,為人們帶來情感上的共鳴與思想交流。從城市的歷史來看,昔日工業的繁盛依舊是當地人深感榮耀的集體回憶,因此,1978文化創意園保留著舊廠房面貌特征,承載著人們對特定場所空間的共同歷史記憶、文化共識,同時以注入現代設計語言的方式激活空間,使舊廠房重獲新生。

歷史記憶是城市的靈魂,舊廠房改造將在時代變遷中發揮延續記憶的作用。增強市民對所居住城市的認同感與歸屬感、增強城市的綜合競爭力和凝聚力是觸發城市新建設的重要保障。1978文化創意園已成為廣州市增城區區域文化的代表之一,探討其歷史記憶和文化共識有助于豐富人們對區域文化的認知,也有助于傳達增城區的文化形象。

參考文獻:

[1]吳士新.中國當代公共藝術研究[D].北京:中國藝術研究院,2005.

[2]季翔.建筑·公共藝術[M].北京:中國建筑工業出版社,2015:222.

[3]1978文化創意園[EB/OL].[2019-06-05].https://baike.baidu.com/item/1978文化創意園/19388643?fr=aladdin.

[4]吳士新.公共藝術的場所精神[J].藝海,2018(1):8-10.

[5]史雯華.作為公共藝術的裝置[D].南京:南京藝術學院,2015.

[6]田結兵.文化創意視角下后工業景觀設計的初探[D].西安:西安建筑科技大學,2014.

作者單位:

廣東工業大學