村歌聲聲向振興

程靈豪 謝宇濤

一條條悠悠小巷里,青石鋪路;一處處庭院里,曼陀羅花從院墻上悠然垂下;路兩邊的花圃里,各色蝴蝶蘭、杜鵑花開得正艷……秋日的大陳村,游客絡繹不絕,享受著慢生活的美好。不遠處的古井旁,一位老人正在教小孫女學唱大陳村村歌《媽媽的那碗大陳面》:“媽媽的那碗、那碗大陳面……”一老一少的歌聲,為這個古村落更添韻致。

大陳村地處浙江省江山市北郊,區域面積5.2平方公里,有7個村民小組451戶1353人。村莊歷史悠久,文化積淀厚重,白墻黛瓦的民居依山而建,青石鋪砌的村巷迤邐曲折,被譽為“十里環山皆松樹,天下應無第二園”。那成片連群的徽派古建筑,那始建于清朝康熙年間的汪氏宗祠,是古村百年滄桑的見證,也是古村歷史積淀的代表。而古色古香的網紅打卡地“煙霧巷”,廣場上嘹亮的村歌,一場場別開生面的鄉村音樂會,既是古樸與現代碰撞的藝術火花,也是培育文明鄉風助推鄉村振興的重要載體。“雖然大陳村有著優質資源,但如果退回到 2001年,那么,你會在浙江衛視《目擊》欄目和央視《焦點訪談》欄目看到‘大陳’這個村名。當時,一條由于集鎮土地出讓而引發村民打架斗毆的負面新聞,讓這個浙西小村莊成為很多人熱議的焦點。”大陳村黨總支書記汪衍君坦言,“在此后的幾年間,大陳村就多了一個別名——‘讓人頭疼的地方’。那時,黨員群眾人心渙散,集體經濟負債累累,村莊各項工作止步不前。”蛻變在2005年拉開序幕。這一年,應鄉親之邀、黨組織之信任,汪衍君放棄了西子湖畔的事業,毅然回鄉擔任村黨支部書記。16年來,在汪衍君的帶領下,大陳村以掃地起家,以村歌揚名,立足古村落資源,依托文化優勢,積極推進鄉風文明建設,走出了一條共建美麗鄉村、共享美好生活的新時代鄉村振興之路。2020年該村集體經營性收入達到80萬元,居民人均可支配收入超過2.5萬元,吸引游客 33萬人次,帶動周邊旅游收益達1200萬余元,先后獲評“中國歷史文化名村”“中國十大古村落”“中國十大最美村莊”“中國村歌發祥地”“全國文明村”“全國宣傳思想文化工作示范點”。汪衍君本人也榮獲“全國優秀黨務工作者”稱號。

村歌治村,凝聚百姓精氣神

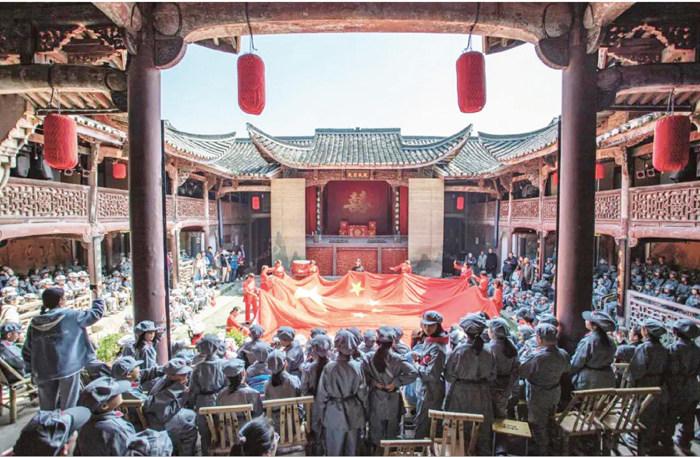

“在茫茫的人海里,我是哪一個;在奔騰的浪花里,我是哪一朵……”在大陳村文化禮堂,大陳農民合唱隊正在緊鑼密鼓地排練。不久前,這支由60名普通農民組成的合唱隊在“慶建黨百年·享美好生活”浙江省群眾合唱大賽上,與專業隊伍同場競技并脫穎而出,作為唯一一支農民合唱隊,獲得了“銀獎”的好成績。“以前農閑時,大家不是聚眾打牌,就是在一起相互‘八卦’,村莊整體氛圍很不團結。自從汪書記帶大家唱起了村歌,大家在閑時有了統一的娛樂活動,這不僅豐富了我們的精神生活,也使我們的村風變得更加文明。”合唱隊成員邱紅霞感嘆道。一首村歌,沉疴盡去,唱出了大陳村民的新風貌;一首村歌,點石成金,唱出了大陳村民的新生活;一首村歌,凝心聚力,唱出了大陳村民的新氣象。在這個曾經人心渙散、被央視曝光的村莊里,怎么就響起了村歌聲聲?其源起,始于一個不經意的靈感。2009年,在續修族譜的過程中,汪衍君發現汪氏祖先有著尊儒重教、興校辦學的禮樂家風,而且圍繞千年“大陳面”,還發生過一個母慈子孝的感人故事,這讓他找到靈感,萌發了把這則故事寫成歌、在鄉間傳唱的念頭。于是,汪衍君帶著村“兩委”找到時任江山市副市長何蔚萍女士,在她的幫助與支持下,《大陳,一個充滿書香的地方》《媽媽的那碗大陳面》兩首村歌誕生了。從此,在汪衍君的帶領下,村民們一路唱唱跳跳,把村歌唱到了北京,唱進了人民大會堂,更榮獲了“中國村歌發祥地”的美譽。現在的大陳村,開會遲到,罰唱村歌;誰家有喜事,祝福唱村歌;在平時,教學唱村歌。在情深意切的歌聲中,大陳村民找到了久違的自我歸屬感、集體榮譽感和社會責任感,民心漸聚,民風日正。“村歌唱著唱著,就唱成了一家人。在全省打造‘重要窗口’,建設共同富裕示范區的關鍵節點,我們也推動村莊從唱村歌的1.0 版本上升到演村戲的2.0 版本,一定要讓村民通過唱村歌,既富腦袋,也富口袋!”汪衍君充滿憧憬。說干就干,浙西首部紅色村歌主題實景劇《你好江山》和沉浸式村歌劇《大陳見面》先后在大陳村誕生。兩部劇的演員都是以本村村民為主體,一經推出,便取得巨大成功,《大陳見面》至今已開演 59 場,吸引游客1萬余人次,顯著帶動了周邊夜間經濟的發展。村民們也在歌聲中增長了和氣,增添了喜氣,賭博打牌、矛盾糾紛等現象逐年減少。

移風易俗,倡導健康文明新風尚

農歷十月初十是大陳村的“老佛節”。這是一個沿襲了數百年的傳統節日,起源于當地民間秋收后慶豐收感恩大自然的儀式。進入新世紀,“老佛節”漸漸變質,成為大陳村人請朋邀友、喝酒猜拳的“飲食節”,其精力、財力浪費嚴重。村黨總支委員范云燕回憶:“那時候的大陳村每逢農歷十月十,為了爭面子,每家每戶都要大擺宴席,大碗喝酒、大塊吃肉、大聲吆聲( 即‘猜拳’),頗有梁山好漢的豪爽!但背后則是村民們花光小半年積蓄,打腫臉充胖子的無奈。”針對這種現象,大陳村干部并沒有簡單喊停,而是順應民心,因勢利導,從2005年開始,引導鄉親們自籌資金、自導自演,推陳出新、移風易俗,將傳統的“老佛節”更名為“大陳麻糍文化節”,將純粹的吃喝玩樂轉移到開展一系列文化活動上,其中有古村風貌攝影展、麻糍擂臺賽、風味小吃制作比賽、文藝晚會、好媳婦好青年頒獎儀式等。為了籌備好“大陳麻糍文化節”,文化站幫助村里成立了威風鑼鼓隊、女子腰鼓隊、排舞隊、民間坐唱班等民間文藝團隊,并聘請專業人士前來指導,村里一些愛好打撲克的后生、喜歡搓麻將的婦女,紛紛參加文化隊,投入到各項集體文化活動中。人們在親身參與文藝活動的同時,增長了見識,嘗到了樂趣,獲得了熏陶,審美情趣、思想覺悟都在文化藝術的沁潤下得到不同程度的提升。“大陳麻糍文化節”廣受村民和各界朋友的認可和贊許,影響力日增,2009年3月初,被浙江省文化廳正式列入浙江省非物質文化遺產名錄。如今,“麻糍文化節” 已連續舉辦十五屆,每年節慶都能吸引成千上萬游客前來品麻糍、賞村戲、逛古村、亮技藝。村民毛小云一邊唱村歌一邊賣麻糍,曾創下3天賺了4萬元的紀錄,他說:“每年的麻糍節,就是我們的豐收節、歡樂節!”

2020年11月21日,大陳村迎來了特別熱鬧的一天。由農業農村部牽頭主辦的2020年“慶豐收·迎小康”中國村歌大賽總決賽及頒獎儀式在大陳村成功舉辦,15支來自全國15個省區市的村歌隊伍分獲大賽一、二、三等獎,大陳村獲得大賽特別貢獻獎。這次活動引發廣泛關注,其中僅決賽現場關注流量就達到2億多,有力宣傳、推廣了村歌文化,弘揚了文明鄉風。

留住鄉愁,建設美麗富裕新村莊

大陳村歷史悠久,資產積累豐富,村內古祠氣勢磅礴,40多座古民居保存完好,古店鋪、古城墻雖歷經風雨滌蕩,依然古風濃郁、古韻悠揚。但同時,這個古村落也面臨留人難、發展難的問題。為了讓古村落煥發新顏,激活大陳經濟新引擎,大陳鄉、大陳村兩級干部守正創新、循序漸進,走出了以下三步棋:第一步,2009年,大陳村多方爭取項目資金,用于古村規劃和古道、古建、古民居修繕等。不僅將原本恢宏壯觀、珍藏著大陳村600年歷史記憶的汪氏宗祠予以修復,而且將之改造為高標準的文化禮堂,并以此為陣地,宣傳黨和政府的方針政策,傳播科學文化,舉辦麻糍豐收文化節、楊梅豐收文化節等各類群眾喜聞樂見的文化活動。破敗的祠堂重新煥發活力,大陳村民重新找到了鄉愁的記憶,全國各地的汪氏族人也紛紛慕名前來尋根問祖。第二步,是對臟亂差的環境進行整治。大陳村曾是當地有名的“落后村”,村民亂搭亂建,村莊雜亂無序,生活垃圾亂扔、污水亂排現象嚴重……村“兩委”認為,這種現象的背后反映的是村民甘于落后、不思進取的思想。要推進鄉風文明,讓村莊像個樣子,首先必須從“清潔家園”抓起。于是,從一把笤帚起步,通過“村‘兩委’干部帶頭掃,發動黨員接力掃,鼓勵全體村民自覺跟著掃”的方式,歷經多年的堅持和努力,掃出了村莊好風貌,掃出了村民好習慣,大陳村也成為遠近聞名的“衛生清潔村”。在此過程中,大陳村形成了獨有的“臉面、灶面、桌面、地面”的“四面潔凈”文化,且隨著鄉風文明建設的深入推進,又延伸出了“美在路面、美在市面、美在門面、美在情面”的“新四面美”文化,打造出了一個“面子美、里子更美”的美麗家園。第三步,是鋪平大陳在外兒女的回歸路。為帶動青年回流、促進創業,村里承租了29處老房子對外招商,打造了“大陳小市”美食一條街,針對年輕的創業村民,還給出了“水電全免、房租減半”的鼓勵性政策。看到村莊的喜人變化和巨大商機,村民徐芝燕回村了,投資30萬元,租村里的老房子開起了民宿,雖然只有3個房間,但網上預訂價一般能達到1314元,生意十分火爆;年輕的村民汪鑫之前一直在外做淘寶生意,回村后注冊了浙里棲數字科技有限公司,賣起了“媽媽的味道”系列土特產;大陳村年輕媳婦李燕芳回村了,開了手工禮品店,第一個月就賺了5000元。此外,村里還建成了“研學旅行”主題體驗館,讓游客和村民一起體驗大陳面的制作工藝,品味鄉村文化。

當下的大陳村,青年村民回歸已成潮流。在外的“候鳥”們紛紛回巢創業,既安居又樂業,村莊也得以煥發新機。2020年,大陳村共接待游客33萬人次,帶動周邊旅游產業創收1200多萬元,村集體經濟收入超過120萬元。

黨建引領,打造鄉風文明“紅引擎”

村看村,戶看戶,群眾看的是黨支部。大陳村的巨變,從根本上說 ,是村黨組織發揮了攻堅克難的“紅引擎”作用。

培育鄉風文明,一廂情愿是行不通的,必須誠心誠意地做通群眾的思想工作。在這方面,汪衍君的感受是:“干部離群眾有多近,群眾就對干部有多親。”為了融洽黨群、干群關系,形成黨員、群眾“一家親”的氛圍,大陳村創立了“1+7”的黨建品牌:一是黨員連心“1+7”,由1名黨員聯系7戶農戶,村黨總支66名黨員與全村農戶分別結對,黨員進村入戶,聽民聲、察民情、解民憂。二是支部服務“1+7”,通過“黨建+好班子、好門路、好服務、好山水、好鄉風”,實現“好鄉村、好幸福”的幸福鄉村建設新格局。三是薪火傳承“1+7”,即1名新書記和7位老書記薪火相傳、接力發展。此外,還建成了黨建長廊、黨建館,展現了大陳村特有的“1+7”黨建特色文化,把大陳村黨員服務村莊發展的熱情和干勁充分激發出來,引領鄉風持續向好。與此同時,大陳村黨總支加強對村干部的教育培訓,強化干部的宗旨意識教育和思想道德教育,引領他們樹立社會主義榮辱觀,傳承中華傳統美德。為抓好人才培養,大陳村吸納優秀村民成為宣傳隊的骨干,邀請專業人士開展教學培訓,豐富村民的文化休閑活動,通過健康文明的活動有效抑制歪風邪氣,促進鄉風文明,推進鄉村治理更為有效。一面旗幟,指引前進的方向;一支隊伍,筑起鋼鐵的城墻;一方山水,哺育六百年傳承;一座祠堂,延續三百年書香;一首村歌,喚醒沉睡的能量;一個村莊,追逐不變的夢想。在新時代的發展機遇中,大陳兒女將繼續繁榮鄉村文化,培育鄉風文明,以此為契機,做足特色、做強產業、做美鄉村,讓人們不只是“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”,更能在新時代“美麗精神家園”的建設中,續寫大陳發展新篇章。

作者簡介:程靈豪,江山市農業農村局;謝宇濤,江山市大陳鄉人民政府。

責任編輯:朱晨光