“米薛”的書法交往及其書風比較研究

◇ 謝少苑

米芾(1051 1108),初名黻,字元章,號襄陽漫仕等,是北宋書畫家、鑒藏家。薛紹彭(?——1109?)〔1〕,字道祖,號翠微居士,別署河東三鳳后人,是北宋書法家、鑒藏家,擁有著名的《定武蘭亭》,且刻有《清閟堂帖》。米芾說“世言米薛或薛米,猶言弟兄與兄弟”〔2〕,可見兩人關系密切。兩人的交往主要圍繞書法展開,從豐富的唱和詩文和頻繁的收藏鑒賞往來中可見。

“米薛”的唱和詩文內容豐富,包括對書帖收藏價值、書家品評、書寫用字、書用材料等各方面的探討。

如對書帖收藏價值的討論。米芾提到“薛書來云,購得錢氏王帖。余答以李公炤家二王以前帖,宜傾囊購取”,并寄詩云“散金購取重跋題”,薛氏和云“古囊織襟可復得,白玉為躞黃金題。蓋謂弟子索重價難購也”〔3〕。薛紹彭一收到王帖即寫信告知米芾,米芾也回應“二王”以前帖應重金購買,對此,薛紹彭也表贊同,可見兩人對書帖收藏價值的重視。也有關于對書家品評的內容。比如米芾曾寫詩給薛紹彭:“歐怪褚妍不自持,猶能半蹈古人規。公權丑怪惡札祖,從茲古法蕩無疑。張顛與柳頗同罪,鼓吹俗子起亂離,懷素獦獠小解事,僅趨平旦如盲醫。可憐智永硯空臼,去本一步呈千嗤。”詩中酣暢淋漓地將對隋唐書家一一羅列品評。薛紹彭對此和云“圣草神蹤手自持,心潛模范識前規 文皇鑒定號得士,河南精識能窮微”〔4〕,也是將對前代書法成就和書家的看法表達出來,與米芾一起討論。

“米薛”彼此也會討論用字問題。米芾提到“薛書來論晉帖誤用字,余因作詩云,何必識難字,辛苦笑楊雄,自古寫字人,用字或不通,要之皆一戲,不當問拙工,意足我自足,放筆一戲空”〔5〕,薛紹彭對字的誤用向米芾請教,而米芾也表達自己對于用字問題的態度。對書寫材料也會進行交流。米芾提到“余嘗硾越竹,光滑如金版,在油拳上,短截作軸,入笈番覆,一日數十張學書”,于是作詩寄薛紹彭,云“越筠萬杵如金板,安用杭油與池璽,高壓巴郡烏絲欄,平欺澤國清華練 劉薛何時眼中見”,薛紹彭和云“書便瑩滑如碑版,古來精紙惟聞繭,杵成剡竹光凌亂,何用區區書素練,細分濃淡可評墨,別以溪巖難乏硯”〔6〕。米芾認為越竹紙光滑好用,便寫信告知薛紹彭,而薛紹彭也回應紙的確瑩滑好用,且能細分墨的濃淡,可替代素絹練習,可見兩人對書寫材料也極為重視,多有交流。

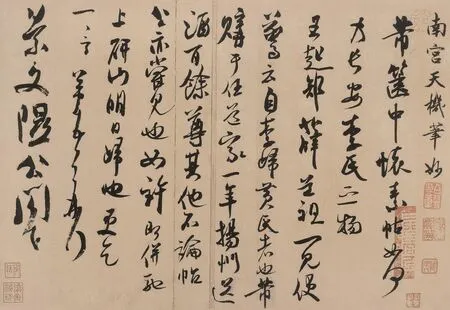

[宋]米芾 行草篋中帖 28.4cm×39.5cm 紙本 約1091年 臺北故宮博物院藏

“米薛”的書畫收藏鑒賞往來頻繁,既收藏彼此的藏品,又認可彼此的鑒賞能力。

二者常利用飯局等各種場合進行書畫鑒賞。如薛紹彭在《元章召飯帖》中提到米芾召飯,自己便將“晉帖不惜俱行”,且米芾“若欲得黃筌《雀竹》,甚不敢吝”〔7〕;薛紹彭在《昨日帖》中也提到“昨日得米老書,云欲來早率吾人過天寧素飯,飯罷同閱古書”〔8〕。可見,“米薛”常利用飯局等場合共同鑒賞古書畫。

“米薛”不僅會共同鑒賞,還會收藏彼此的藏品。如薛紹彭對米芾藏品的收藏有硯臺、書帖等,米芾在《研山圖記》提到“吾齋硯山,被道祖易去”,對此米芾還深感痛心,“此石一人渠手,不得再見,每同交友往觀,亦不出視,紹彭公真忍人也”〔9〕。另外還有書帖,米芾《書史》提到“王仲修收唐湖州刺史楊漢公書,有鐘法,與襄州羅讓能書碑同,余家亦收一幅,后題會昌年臨寫鐘表,今易歸薛紹彭家”〔10〕,“智永臨右軍五幅,獲于吳郡 因托薛紹彭書考妣會稽公、襄陽、丹陽二太夫人告,贄為潤筆”〔11〕,可見,薛紹彭從米芾處得到的書帖就有《唐湖州刺史楊漢公書》《智永臨右軍五幅》等帖。而米芾從薛紹彭處收藏到的藏品,書畫皆有,薛紹彭曾提到“余家舊有花下一金盆,旁一鵓鳩,謂之金盆鵓鳩者是已,傾在都城為元章借去久不肯歸”〔12〕,可見米芾曾收過薛紹彭收藏的畫作《金盆鵓鳩帖》。米芾《書史》提到“唐人摹右軍丙舍帖 薛紹彭摹得兩本,一以見贈”〔13〕,也可見米芾曾從薛紹彭處得到唐人摹右軍《丙舍帖》等。由此可知,兩人多收藏彼此的藏品。

在鑒賞收藏的過程中,“米薛”對彼此的鑒賞能力頗為認可。薛紹彭稱米芾“當時鑒目獨子著”〔14〕,認為當時的鑒賞家中米芾能力最高,而在米芾看來,薛紹彭“以書畫還往,出處必因,每以鑒定相高,得失評較”,即是對薛紹彭能準確指出書畫的出處且能評價作品高低的能力表示贊賞,甚至感嘆“老來書興獨未忘,頗得薛老同徜徉”〔15〕,認為只有薛紹彭能與其共話書畫,可見對其鑒賞能力的肯定。

從以上內容可知,“米薛”在詩歌的唱和和書畫收藏鑒賞的往來中,互相影響彼此對書法的認識,建立了深厚的友誼。但“米薛”雖互受影響,然在書法作品中卻有異同表現。“米薛”的書風都呈現出自然的特點,但從米芾的作品如《吳江舟中詩帖》《鄉石帖》,都可見米芾書風“風檣陣馬,沉著痛快”〔16〕,而從薛紹彭的作品如《晴和帖》《昨日帖》卻“法度森嚴,變化較少”〔17〕。這些異同點與“米薛”的書學思想密不可分,二者皆重視書法中的自然美,但米芾“尚意”,追求新意,看重抒情意趣和追求形質上的意韻,而薛紹彭“重法”,既重視文字書寫規范,也重視書法審美標準。

一、共同點:皆重自然

東漢許慎《說文解字·敘》便提道:“古者庖犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,視鳥獸之文,與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作《易》、八卦以垂憲象。”〔18〕從這段關于漢字起源的論述中可見,古人已開始強調漢字自然的重要性,而漢字起源理論本身也解答了書法的起源問題,所以對漢字強調自然實際上也是對書法強調自然。米芾和薛紹彭在書法審美上,也順應古人,強調自然,強調書法作品要表現出符合自然物象的美。

在米芾看來,書法的筆畫字形甚至是篇章布局,都應該追求展示自然物象的形態、動態,甚至是情態。

先看形態。米芾在《褚臨黃絹本<蘭亭>跋贊》中云“右唐中書令、河南公褚遂良字登善臨晉右將軍王羲之《蘭亭宴集序》……雖臨王書,全是褚法,其狀若岧岧奇峰之峻,英英濃秀之華”〔19〕,即是說雖然褚遂良表面上是在臨摹《蘭亭序》,實際上卻是用自己的筆法在書寫,而寫出來的字,米芾認為其姿態穩重有力,如同嵩峻的奇峰,筆畫秀麗多姿,又如茂美清盈的繁花,對此表示贊賞。

[宋]薛紹彭 草書晴和帖 25.1cm×34.8cm 紙本 故宮博物院藏

再看動態,米芾認為書法最應表現自然萬物的千變萬化,只有這樣,作品才顯得有活力。如評到王羲之行書“晉右將軍會稽內史王羲之行書帖真跡,天下法書第二,右軍行書第一也。帖辭云:‘羲之死罪。伏想朝廷清和,稚恭遂進鎮,東西齊舉,想尅定有朝也。羲之死罪。長慶某年月日。’……鋒勢郁勃,揮霍濃淡,如云煙變怪多態”〔20〕。此帖為王羲之《稚恭帖》,米芾認為該帖在天下的法書中排第二,在右軍的行書作品中排第一,原因在于作品中能展示出自然的變化,有旺盛的生機,能在揮霍中,即迅疾的狀態下表現出濃淡變化的動態,呈現出如云煙變化多端的自然景象,對此甚為贊嘆。米芾在《王略帖贊》中云“昭回于天垂英光,跨頡歷籀化大荒。煙華淡濃動彷徉,一噫萬古稱天章。鸞夸虬引鵠序翔,洞天九九通遼陽。茫茫十二小劫長,璽完神訶命黻藏”〔21〕,米芾贊賞《王略帖》呈現出的自然動態,如煙花霧氣在空氣中隨風飄動徜徉,且時濃時淡,富有變化,筆勢變化又如在飛騰跨越的鳳,直引上天的龍以及飛翔的鵠,速度時快時慢。

此外,米芾還認為書法要表現自然物的情態。如在《智衲草書》中提到“筆鋒卷起三峽水,墨色染遍萬壑泉。興來颯颯吼風麗,落紙往往器云煙。怒蛟狂虺忽驚走,滿手雷電爭回旋”〔22〕,說懷素草書快速行走的筆鋒墨色展示出蛟龍惱怒,毒蛇發狂驚跑的情態,對此極為崇拜。以上分析皆可見米芾崇尚并重視書法所表現出的自然美。

薛紹彭同樣重視書法作品所展示出來的自然美,即在點畫、體勢及篇章上,都要盡量表現自然萬物的形態、動態之美。

先看薛紹彭所推崇的自然形態。在《裹鲊帖題贊》中,薛紹彭評右軍書“龍鳳騰儀,日星垂曜。陳雷不嗣,隱如霧豹”〔23〕,即是說右軍的草書面貌端莊優雅,如同龍鳳飛騰的儀態,精彩處如日月星輝照耀萬物,筆畫不露鋒,不張揚的樣子又如霧雨七日不下食的南山玄豹,隱而不現,對此極為贊賞;評到王獻之的《鵝群帖》“萬里古色星日懸”〔24〕,即說作品的精彩如日月星辰般灑遍萬里,對王獻之書法所展示的自然形態美表示欣賞。

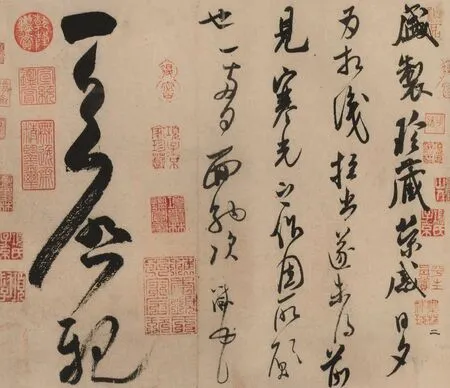

[宋]米芾 行草盛制帖 27.4cm×32.4cm 紙本 約元豐五年(1082) 故宮博物院藏

再看自然動態。在《秘閣觀書》中,薛紹彭稱王羲之書法展現出“鳳翥龍翔余復直,煙霏霧結斷還連”〔25〕的自然景象,此句引用《王羲之傳論》,唐太宗稱贊王羲之書法“觀其點曳之工,裁成之妙,煙霏露結,狀若斷而還連;鳳翥龍蟠,勢如斜而反正”〔26〕,故薛紹彭在此肯定贊賞右軍在字勢上展現出龍飛鳳舞、變化多端、氣勢非凡的動態,點畫如煙霞舒卷,若斷還連。薛紹彭在對米芾所收藏的《王略帖》題跋中,云“聲馳江左傳國光,右軍筆陣爭堂堂。妙用作意驅俊铓,驚鴻乍起游龍翔。仁祖無奕烏衣郎,掛名篇末流遺芳。開元散落王涯藏,聯翩飛動茂密行”〔27〕,即是說右軍聽到戰爭勝利后所寫下的這一幅作品,氣勢宏大,又有“妙有作意”的細節精彩,如同被驚嚇到的鴻雁突然飛起,又如游龍在空中自由飛翔,翩翩飛動,展現出變化的自然美。評王獻之書“言奴得法號神俊,逼人體勢殊翩翩。自方家尊聘豪翰,骎骎欲過驊騮前”〔28〕,薛紹彭在此引用王獻之評王珉書的話“弟書如騎騾骎骎,恒欲度驊騮前”,王獻之對王珉“有四疋素,自朝操筆,至暮便竟,首尾如一,又無誤字”〔29〕的做法比作負重前行的“騎騾”,而自己如“驊騮”,即駿馬馳騁,故自然超逸,薛紹彭在此說明王獻之的書法自然率意,翩翩靈動,如驊騮一樣有活力。從以上分析可見薛紹彭對這些作品所展示出來的各種自然美的肯定,從中也可見其追求書法所展示出來的自然美。

從以上分析可見,“米薛”在審美追求上重視自然,認為作品應展現出自然萬物所應有的形態、動態,甚至是神態等等,這樣的書法才有生命力。

二、不同點:“尚意”與“重法”相異

米芾對書法的追求看重的是“意”。“意”有多層含義,米芾所追求的“意”,是自出新意,展現自我個性,又是帶有抒情意趣和追求形質上的意韻傾向。

先看“自出新意”,在米芾看來,學習古人后,應該有自己的想法融入其中,創造出屬于自己的風格。《吾友帖》云:“吾友何不易草體?想便到古人也。蓋其體已近古,但少為蔡君謨腳手爾!余無可道也,以稍用意。”〔30〕米芾在勸說薛紹彭改學晉人草書的同時,提到沒有其他特別想叮囑的,只要在學晉人草書的基礎上“稍用意”即可。這里的“意”,即是“新意”“己意”,米芾認為只有這樣才能展現自己的個性。對此,米芾在實踐上做到,其云“世或未能立家,人謂吾書為集古字,蓋取諸家長處,總而成之。既老,始自成家。人見之,不知以何為祖也”〔31〕。米芾提到早年在學習書法時,采用“集古字”方法,融匯各家長處之后,慢慢有自己的創意想法滲入其中,最終自成一家,以至于“人見之,不知以何為祖也”。故可見米芾重視書法中己意新意的重要性。

其次看抒情意趣,書法在米芾看來,是一門抒發自我情感,展現意趣的藝術。在回薛紹彭論晉帖這件事時,說到“何必識難字,辛苦笑揚雄。自古寫字人,用字或不通,要知皆一戲,不當問拙工。意足我自足,放筆一戲空”〔32〕,即是說寫字不應過多放在字的“工拙”或“對錯”上,不當以一種謹慎的心態去對待,而是應該以是否能表達抒發自己的意趣為主,寫字應如游戲般自由舒暢,即“意足我自足,放筆一戲空”。所以,米芾反對做作,其認為只有是書家本人所寫之字,才能展現出意趣,通過他人的再次翻刻,已經大失書家本身的趣味,所以說“石刻不可學,但自書使人刻之,已非己書也。故必須真跡觀之,乃得趣”,可見米芾反對石刻的原因,即是“已非己書”,所以“顏真卿每使家僮刻字,故會主人意,修改波撇,致大失真”,而“惟吉州廬山題名,題訖而去”,后人要刻顏真卿寫在石上的字時,才發現其字本身之“無做作”,也才知“顏出于褚也”,“真跡皆無蠶頭燕尾之筆,與郭知運《爭座位帖》有篆籀氣,顏杰思也”〔33〕,可見米芾認為作品須由書家本人所書寫才能展現書法的意趣,也可見米芾對抒發意趣的重視。另外從米芾對自己用筆特點“刷”的總結,也可見其率意隨性的追求,而非如“勒”“描”“畫”那樣小心謹慎。

最后看形質意韻,所謂米芾追求形質上的意韻,即是說米芾認為學古人要活學,而不是依樣畫葫蘆,應該要學會變化。其在《自敘帖》提到“古人書各各不同。若一一相似,則奴書也”,即米芾認為作字時要有變化,“三字三畫異;故作異。重輕不同,出于天真,自然異”,在筆畫及用筆輕重上做變化,才能使得字在形質上有意韻,而不是筆筆皆同。故其贊賞蘇軾,認為其形質有意韻,在《跋滕王閣詩序》中云“東坡先生書初學顏魯公,故多剛勁而有韻”〔34〕,即米芾認為蘇軾是會活學古人,才能既有顏魯公的剛勁又因為有變化的緣故,使得字有意韻。

從對米芾所追求自出新意、抒發意趣以及形質上要有意韻的態度上,可見其對書法中所展示出來的“意”的重視。

相對于米芾對“意”的審美追求,薛紹彭更偏向于對“法”的追求。其對書法的法度極為重視,這種法度包含文字書寫正確規范與美觀的標準。

一方面,薛紹彭重視文字書寫規范。米芾提到過“薛紹彭來論晉帖誤字”,可見薛紹彭曾經就因所收藏書帖上字的正誤情況向米芾討教,可見對文字書寫的重視。薛紹彭提到“右軍盡善歷代寶”,唐太宗李世民在《王羲之傳論》中提到“所以詳察古今,研精篆、素,盡善盡美,其惟王逸少乎”〔35〕。唐太宗所認為的“善”有合乎法度標準規范的意思,薛紹彭提到的“善”包含這一層意思,可見薛紹彭認為法度就是要文字書寫正確,且合乎書寫規矩。這種嚴謹的規范態度在薛紹彭收藏鑒賞的過程中也可看出,對于收藏到的作品,除了對藝術價值關注外,薛紹彭對作品中文字內容也極為在意。清代朱彝尊《曝書亭集》的跋文中記載:“此爵一,銘二字,曰祖丁。在右柱外,薛紹彭曰:‘祖丁者,商十四君祖辛之子也。’內有文作弓形,中包六字不可辨識 ”材料中提到,薛紹彭對藏品《商祖丁爵》進行題跋,這種題跋不是對此件物品藝術價值的評價,而是對物品的文字內容進行考釋,可見薛紹彭嚴謹的規范態度,這種嚴謹規范的態度自然也影響到其對文字書寫的規范。

另一方面,薛紹彭也重視書法審美標準。他在提到右軍“盡善歷代寶”時,其“善”一方面包含唐太宗認為的“善”,另一方面也涉及唐太宗提到的“美”,因為后面還有一句“八法獨高東晉賢”,即是說王羲之書法地位很高,在東晉諸賢中鶴立雞群,可見王羲之作品不僅有書寫層面的規范,也有審美層面的規范,有作為典范書作的性質,可見薛紹彭也強調審美方面的法度標準。在這種審美層面的規范中,薛紹彭最重“工夫精熟”所展示出來的美。薛紹彭評價張芝書“泯漲筆力老轉劇,臨池尚嘆張學傳”,認為張芝筆力精熟老到,對此甚為贊嘆。從歷代書家和理論家對張芝的評價中也可見其書法的精熟美無人能及,南朝蕭梁庾肩吾《書品》評到“張工夫第一,天然次之,衣帛先書,稱為草圣”〔36〕,可見張芝之所以能成“草圣”,是功夫下得深,在法度上達到精熟狀態,連王羲之都甘拜下風。王羲之說到“張精熟過人,臨池學書,池水盡墨,若吾耽之若此,未必謝之”〔37〕,認為自己就算寫完池水之墨也未必趕上張芝的精熟,可見張芝書法確實是達到頂級的精熟美地步。薛紹彭對張芝精熟的筆力甚為贊嘆,可見對法度精熟美的追求,故其本人也是如此,強加練習,希望在法度上更為精熟,得到《定武蘭亭》時,夜以繼日臨摹,“定武石藏道祖家,道祖又最嗜古跡,應日臨數過”〔38〕,且臨摹程度達到一模一樣的狀態。岳珂在評價其書法時曾提到“今觀此書,字字縱斂有源委,而書名皆楔序中彭字體制”,即薛紹彭的“彭”與《蘭亭》中“彭”一模一樣,可見“真積力久,固應爾也”〔39〕。

從以上對“米薛”各自所追求的書法審美分析可見,雖然二者為莫逆之交,但實際上兩人主要的書學思想并沒有過多地受到對方的影響,還是保持自己的主見,甚至這種思想是互為對立。米芾追書法中的“意”,重視書法中的“新意”“意趣”以及“意韻”,屬于形質層面,更強調個體的主觀意識,而薛紹彭追求書法中的“法”,包含書寫規范和書法審美兩層方面的標準追求,屬于法度層面,更強調客觀意識。

總之,通過以上對“米薛”書學思想對比分析,也讓我們更加清楚二者書風異同點表現的根源所在。

[宋]薛紹彭 行草危涂帖 31.8cm×60.1cm 紙本 臺北故宮博物院藏