湖南首次發現東方行軍蟻為害茶樹

王志博,郭華偉,包 強,余玉庚,肖 強,唐美君*

1.中國農業科學院 茶葉研究所/農業農村部茶葉質量安全控制重點實驗室,浙江 杭州 310008; 2. 湖南省農業科學院 茶葉研究所,湖南 長沙 410125;3.道德茶葉合作聯盟,英國 倫敦 E29DA

2019 年12 月在湖南慈利縣三合口鄉筆者發現茶園中出現較多的茶樹枯死,經現場調查,確認是一種害蟲啃食茶樹韌皮部為害所致,經形態和分子鑒定,該蟲為東方行軍蟻(Dorylus orientalis westwood),這是該蟲為害茶樹的首次報道。

東方行軍蟻屬膜翅目Hymenoptera、蟻科 Formicidae、行軍蟻亞科(或軍團蟻亞科)Dorylinae、行軍蟻屬Dorylus,又名東方(食植)矛蟻,俗稱黃螞蟻、黃白蟻、黃絲蟻、黃絲 螞[1]。國內主要分布在云南、貴州、湖南、江西、福建等省,國外主要分布在尼泊爾、印度、緬甸、斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞、孟加拉、巴基斯坦[1-4]。自20 世紀八十年代以來逐漸成為湖南、貴州等地的一種重要地下害蟲[1-2,5-6]。它能為害多種植物,已報道的寄主有73 種植物,主要為害多種蔬菜和瓜類[2,5-6],也為害柑橘、芒果等水果[7-8],但迄今還沒有為害茶樹的報道。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

螞蟻樣品于2019 年12 月采集于湖南省張家界市慈利縣三合口鄉山地茶園(經緯度N29°36′55″,E110°50′25″;海拔663 m),樣品采集后置于5 mL 離心管中帶回實驗室備用。

1.2 研究方法

1.2.1 實地調查

在茶園中尋找冠層干枯茶樹,檢查植株根莖部是否存在被啃食痕跡或蟻丘。用小鏟子將表層土壤掘開,逐漸輕撥探尋蟻巢。觀察螞蟻行為特性及茶樹受害狀并依次拍照記錄。

1.2.2 形態觀察及描述

將樣品置于2 mL 離心管中放入-20℃冰箱冷凍1 h 處死。樣品從冰箱取出后放入蒸餾水中用小毛刷清理土壤及雜質。清理后將其轉移至無菌吸水紙再次用小毛刷清理、整姿。使用OlympusSZ11 解剖顯微鏡對其形態進行觀察描述,并根據其形態特征進行物種鑒定。

1.2.3 分子鑒定

樣品DNA 提取采樣試劑盒提取法。將整頭樣品用無菌水、75%酒精、無菌水依次清理后裝入2 mL 的滅菌離心管中并加入一粒4 mm 的滅菌鋼珠,置于震蕩研磨器上研磨2 min。待樣品研磨完成后按照試血液/組織DNA 提取劑盒(天根公司,北京)操作手冊逐步提取樣品DNA,并保存于-20 ℃冰箱中備用。使用通用引物LepF1(5'-ATTCAACCAA TCATAAAGATATTGG-3')和LepR1(5'-CTCCW CCAGCAGGATCAAAA-3')擴增CO1 基因。PCR 反應條件為 95℃預變性2 min;95℃變性30 s,46 ℃退火1 min,72 ℃延伸30 s,5 個循環;95℃變性30 s,51℃退火1 min,72℃延伸30 s, 35 個循環,最后72℃終延伸10 min。PCR 產物 用2%的瓊脂糖凝膠檢測。將有目的條帶的PCR 產物送尚亞公司在ABI 3730 測序儀上進行雙向測序。使用Seqman 5.01(DNASTAR,Inc. 1996) 軟件進行雙向測序結果的拼接。將拼接完成序列在GenBank 數據庫中進行BLASTN 比對,根據序列相似性確定對應的物種。使用MEGA 5.0進行序列同源性比較并計算遺傳距離。

2 結果與分析

2.1 形態描述及鑒定

本次在茶園采集到了該蟻的工蟻,主要形態為:大型工蟻(圖1)體長5~6 mm,體褐黃色,腹部色較胸部淡;身體具有密的刻點,后腹刻點較淺;頭近方形或矩形,后緣深凹,額中央具有一條縱溝,觸角9 節,上鄂內緣具2 齒;無復眼、單眼;前、中胸背板之間縫不明顯;腹柄節1 節,胸部及腹柄節背面扁平;頭前及后腹部腹面及末端有一些立毛。小型工蟻,體長2.5 ~ 4.0 mm,形態與大型工蟻相似,后緣略凹,體色較淡,黃色,額中央無縱溝。上述特征與東方行軍蟻文獻描述[1]相一致。

圖1 東方行軍蟻工蟻Figure 1 Worker ant of Dorylus orientalis

2.2 分子鑒定

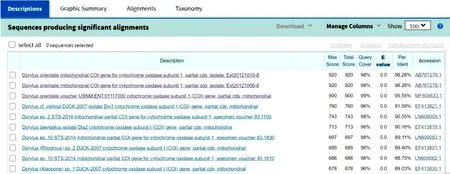

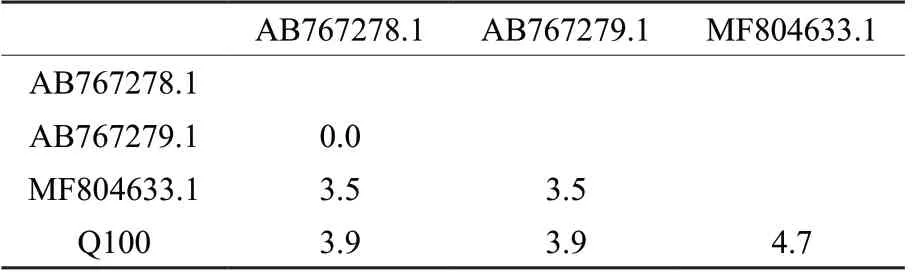

通過PCR 擴增COI 基因測序獲得了樣品長度為567 bp 的DNA 序列,將該序列上傳到 GenBank 數據庫中進行BLASTN 比對結果顯示,與本試驗樣品相似度最高的三條序列均為Dorylus orientalis 物種,其序列覆蓋率均大于98%(圖2)。排名并列第一的兩條序列(相似度為96.26%)分別是AB767278.1 和AB767279.1,這兩條序列的樣品標本均來自越南。排名第三的序列MF804633.1 與樣品的相似度為95.55%,該序列樣品來自于緬甸。將該四條序列進行序列比對獲得556 個同源位點,進一步的遺傳距離分析顯示,本試驗樣品與上述三條序列的遺傳距離分別為3.9%、3.9%和4.7%,越南種群與緬甸種群遺傳距離為3.5%(表1)。遺傳距離分析結果顯示不同地理種群東方行軍蟻COI 基因變異較大。綜上所述,通過BLASTN 比對和遺傳距離分析,結果支持試驗樣品為東方行軍蟻Dorylus orientalis。

圖2 試驗樣品序列在GenBank 數據庫中進行BLASTN 比對結果Figure 2 Result of BLASTN alignment of test sample sequences in GenBank database

表1 試驗樣品(Q100)與其相似度最高的三條序列 遺傳距離 (%)Table 1 The genetic distance among the test sample (Q100) and other three sequences with the highest similarity(%)

2.3 東方行軍蟻在茶樹上的為害狀

東方行軍蟻在湘西低海拔區部分年份全年可發生為害,一般全年共有3 次為害高峰,出現在3 ~4 月、5 ~7 月、8 ~11 月上旬,主要以工蟻咬食植物的根部表皮、幼根、須根、塊根和蔸部的莖、塊莖、鱗莖,啃食根莖的韌皮部進行為害[1-2]。本調查顯示,該蟲為害茶樹主要是通過啃食茶樹根莖的韌皮部,形成環剝或爛皮狀(圖3),破壞茶樹營養的輸送,致使茶樹萎黃枯死(圖4),根部未見明顯為害(圖5)。

2.4 東方行軍蟻的習性

圖3 東方行軍蟻為害狀Figure 3 The stem of tea tree was eaten by Dorylus orientalis

東方行軍蟻為社會性昆蟲,在地下筑巢聚集生活。成蟲有工蟻、雌蟻和雄蟻3種形態,其卵、幼蟲和蛹均生活在土壤中。主要以工蟻為害植物,它負責覓食,養育幼蟲及保護本群中的成員。卵為圓筒型或長橢圓型,長0.3~1.0 mm,初產時,卵呈乳白色,近孵化時變成半透明淡白色,表面光滑。幼蟲呈蛆狀,乳白色至米黃色。蛹為裸蛹,橢圓形,初為乳白色,化蛹前變成米黃色,長2.5 ~ 4.0 mm。雌蟻個體肥大,有翅,專營生殖。雄蟻個體較雌蟻小,有翅,專司交尾,交尾后不久即行死去。

圖4 東方行軍蟻為害后造成茶樹枯死Figure 4 The tea tree withered after being attacked by Dorylus orientalis

圖5 被害茶樹的根部及根莖部(紅圈示根莖部被害)Figure 5 The root and rhizomes of the damaged tea tree (red circle shows the damaged rhizomes)

該蟻繁殖力極強,在繁殖高峰期巢的面積會迅速增大,在土表堆積土粒或植物殘體形成“蟻丘”。在不同寄主、不同部位、不同生育期所形成的“蟻丘”大小不同。在小飛蓬蔸部最大直徑為67.2 mm、高31.7 mm[1]。本次調查未發現茶園中有明顯蟻丘,只在茶樹根際土表發現散落的蟲糞。這可能與當時氣溫較低,工蟻取食活動減少有關。

一般來說,東方行軍蟻喜歡在墳山周圍的園地、田埂土坎多的丘塊、房前屋后的菜園土、新墾植的園地打洞筑巢。有機質多的土壤和較疏松的黃泥土、磚紅壤、灰泥土對該蟻發生有利,發生相對較嚴重。本次調查中,發生東方行軍蟻的茶園為山地茶園,茶地邊上一個小山包,茶園土質疏松,正是適宜該蟲發生的環境條件。

東方行軍蟻有嗜香、嗜甜、嗜腥的特性。施用未經漚制腐熟的圈肥(如豬糞)、菜油枯餅(包括花生餅)、垃圾等有機肥均能散發出大量的香、甜、腥臭味,誘集東方行軍蟻前來危害;而使用無機肥料(如復合肥、尿素等)和經過發酵的有機肥料,則東方行軍蟻活動就少。本調查中發現,當地茶農有使用糞肥的習慣,該蟻發生為害是否與之有關有待進一步研究證實。

2.5 茶園防治措施

東方行軍蟻蟲體較小,隱匿在根莖部為害,為害極具隱蔽性,不易被察覺,因此防治上要注意及早發現及早處理。可以采取的措施主要有:(1)注意合理施肥,施用有機肥料時必須完全發酵腐熟。(2)及時鏟除雜草,特別是鏟除茶園周邊的小飛蓬、香絲草等雜草。(3)一旦發現茶地有該蟲為害,可采用燈誘、食誘或化學防治等方法進行綜合治理。利用有翅繁殖蟻的趨光性,可在6 ~7 月用誘殺燈誘殺有翅蟻,以減少下一代幼蟲數量。選擇適口性好、對螞蟻沒有趨避作用的藥劑毒餌,待工蟻取食毒餌后,將毒餌帶入蟻巢,引起繁殖蟻及幼蟲等其他個體中毒死亡,達到全巢覆滅的目的。可選用 “滅蟑藥”每15 m2放置1 ~3 管,每管2 g, 濕度大的地方可把藥放在玻璃瓶內側,可長期誘殺[2]。可選用茶園常用殺蟲劑,如2.5%溴氰菊酯乳油800 倍液,對茶樹根莖部進行噴施,或找到螞蟻巢穴進行灌澆毒殺。