馮至《十四行集》寫作技巧論析

蕭 映 張雨凡

馮至是中國新詩史上的重要詩人。1923 年,18 歲的馮至加入北京大學文學社團淺草社;1925年,馮至與友人創立沉鐘社,開始發表詩歌和散文。在馮至的創作生涯中,有一個明顯的創作停滯期,那就是赴德留學之后的十年。經過十年的沉寂,回到國內的馮至創作出了《十四行集》。馮至的《十四行集》采用了源自歐洲的十四行詩體,也稱“商籟體”。十四行詩的典范——彼特拉克的十四行詩以歌頌愛情、表現人文主義思想為主要內容,此后十四行詩的名家如莎士比亞、普希金,都十分注重十四行詩音韻,基本上以形式工整、音韻和諧優美為基本規范,又各有自家特色。里爾克《獻給奧爾甫斯的十四行詩》中則表現出對世界、存在、生死的思考,詩行也體現著一種音樂美和造型美。馮至的《十四行集》是詩人對存在的探討以及對存在的表達。詩人在表達細膩而具體的詩思時,不乏一些晦澀難懂的表述。要探究其表現內容與表現方式,就需要對其語言進行反復揣摩。燕卜蓀將詩歌語言中的含混現象分為七種類型,并認為“對含混的應用是詩歌的根基之一”,從而一反學界對于語言含混現象的貶斥態度①[英]威廉·燕卜蓀:《朦朧的七種類型》,周邦憲等譯,杭州:中國美術學院出版社1996年版,第3頁。。含混,也即朦朧,從“語病”到“詩歌的根基”,對含混現象的理解和厘清,有助于我們對現代詩歌的理解。本文將結合燕卜蓀《朦朧的七種類型》中提出的含混理論對馮至《十四行集》中的具體詩篇進行文本細讀。

一、意象對比:展現生命之張力

《我們準備著深深地領受》是馮至《十四行集》的第一首。從“歲月”“生命”“一生”“整個的生命”看出,詩人在這首詩里討論了“我們”整個的生命,以及更為重要的“意想不到的奇跡”:

我們準備著深深地領受

那些意想不到的奇跡,

在漫長的歲月里忽然有

彗星的出現,狂風乍起:

我們的生命在這一瞬間,

仿佛在第一次的擁抱里

過去的悲歡忽然在眼前

凝結成屹然不動的形體。

我們贊頌那些小昆蟲,

他們經過了一次交媾

或是抵御了一次危險

便結束它們美妙的一生。

我們整個的生命在承受

狂風乍起,彗星的出現。①馮至:《馮至選集第1卷》,成都:四川文藝出版社1985年版,第123頁。

首先,詩人運用暗喻的手法,將這些“意想不到的奇跡”比作“彗星的出現,狂風乍起”。又用了幾個類比,將我們“領受奇跡”,類比為“在第一次的擁抱里”,并和小昆蟲的一生并列而談。

我們準備領受的奇跡,就像在漫長的歲月里忽然有彗星出現、狂風乍起。這仿佛是常年平靜的生活終于要迎接振奮人心的事情,而這件事情到來的瞬間對于“我們”來說,如同“第一次擁抱”一樣。“第一次擁抱”的感覺如何?期待、溫暖、緊張、喜悅、甜蜜、激動……這美好的體驗,讓過去的悲歡黯然失色,甚至直接凝結成“屹然不動”的形體。這個奇跡之于我們,就像一次交媾或者抵御危險之于小昆蟲。試想,昆蟲的生命何其短暫,昆蟲的經歷又何其貧乏,對于它們,交媾和抵御危險是生命中的重大事項,甚至預示著生命的盡頭,這樣的經歷無異于狂風雷電、彗星出現。所以,對于我們而言,這樣的奇跡是什么呢?

詩人18 歲加入淺草社,20 歲創立沉鐘社,22 歲出版第一部詩集《昨日之歌》,24 歲出版第二部詩集《北游及其他》。25 歲留學德國,從25 歲到34 歲的這十年,沒有作品。年輕時嶄露頭角,而后沉寂十年。1939年,34歲的馮至任昆明西南聯合大學外文系德語教授。在往來教學半小時的山路上,馮至靈感忽至,吟出悠悠詩句,隨即草擬成章。

留學德國,馮至深受里爾克影響,不僅閱讀他的作品,而且翻譯了許多里爾克的作品。現國內里爾克詩集和著作的譯本中,馮至的譯本仍然較為貼近原著的風格。里爾克在《馬爾特·勞利得·布里格隨筆》中談到:“因為詩并不像一般人所說的是情感(情感人們早就很夠了),——詩是經驗。”②[奧]里爾克:《馬爾特·勞利得·布里格隨筆》,馮至譯,《外國現代派作品選》第1 冊,上海:上海文藝出版社1980 年版,第50-51頁。五四啟蒙運動、創作新詩、國家戰亂、出國求學、遇到仰慕的詩人詩作、愛情,這些給予馮至的不僅僅是情感上的波瀾起伏,更是對整個生命的深刻體驗。因此,行至山路間,道旁綠樹蒼茫,天上白云悠悠,詩意就在此間萌發。這于多年未作出詩篇的馮至而言,未嘗不是一種奇跡。但是,此間的奇跡遠不止靈感的重新而至。這種奇跡還是那些燃燒生命的事情:為了民族的存續而奮戰前線、為了少年的發展而投身教育、為了求知的渴望而俯身學術、與愛人親密相擁等等。此時馮至得到的是醍醐灌頂的啟示,是啟示也是詩思。多年的沉寂豁然開朗,對人生也看得愈加通透——于是詩人稱“我們準備著深深地領受”——做足了準備去體會,像小昆蟲接受生命中最“刺激”的事情一樣,“我們”也準備著,全身心的接納,無論這個奇跡是像擁抱一樣美好,還是像戰亂傷亡一樣悲痛。向死而生,詩人贊頌生命力的大爆發——“贊頌那些小昆蟲……便結束了它們美妙的一生”,這樣的生命盡管短暫,但有如彗星出現一般:短暫卻極致的絢爛。

整首詩充沛著一種“生如夏花之絢爛”的動感。如“意想不到”“瞬間”“忽然”這些詞的運用。意象之間有著強烈的對比,如“漫長的歲月”與“彗星的出現”“狂風乍起”,“交媾”與“抵御危險”,“彗星出現”與“凝結”、“屹然不動的形體”。極度的靜與極度的動,歡樂與死亡,這樣強烈的對比使得全詩充滿張力,仿佛詩人的生命之力也要沖破牢籠,擁抱命運的安排。

二、逐層類比:隱喻死亡之精神

《十四行集》的第二首是《什么能從我們身上脫落》。究竟是何物,讓詩人馮至把它“安排”在十四行集的第二首、把它安排著從我們身上脫落?

什么能從我們身上脫落

我們都讓它化作塵埃:

我們安排我們在這時代

像秋日的樹木,一棵棵

把樹葉和些過遲的花朵

都交給秋風,好舒開樹身

伸入嚴冬;我們安排我們

在自然里,像蛻化的蟬蛾

把殘殼都會在泥里土里;

我們把我們安排給那個

未來的死亡,像一段歌曲

歌聲從音樂的身上脫落,

歸終剩下了音樂的身軀

化作一脈的青山默默。①馮至:《馮至選集》第1卷,成都:四川文藝出版社1985年版,第124頁。

全詩有兩個關鍵的動詞,不僅出現次數最多,而且也關聯著這首詩的主要脈絡。一是“脫落”,二是“安排”。“脫落”一詞,本意為“附著的東西掉下”,慣常用法例如“牙齒、頭發脫落”“油漆脫落”等等。而“安排”意為“安置處理”,慣常用法例如“我們安排某人做某工作”。在文本中,這個“什么”意旨尚不明朗,也無法確定是實物還是非實物,因此用“脫落”這個詞便產生了一種含混的效果。同樣,文本中用“安排”一詞,并未指出安排這個動作的具體對象,而是用了三個類比,來表達“我們安排我們在”某個場景的“工作”。這兩個詞的含混效果,可以歸類到燕卜蓀含混理論中的第二種:詞語的本義和語法結構不嚴密引起的多義。

因此,要理解“脫落”和“安排”這兩個動作的對象和內容,就要從文本的三個類比著手。詩中進行了三個不同場景的類比,第一:“我們安排我們在這時代/像秋日的樹木,一棵棵/把樹葉和些過遲的花朵/都交給秋風,好舒開樹身/伸入嚴冬;”第二:“我們安排我們在自然里,像蛻化的蟬蛾/把殘殼都會在泥土里;”第三:“我們把我們安排給那個/未來的死亡,像一段歌曲/歌聲從音樂身上脫落,/歸終剩下了音樂的身軀/化作一脈的青山默默。”

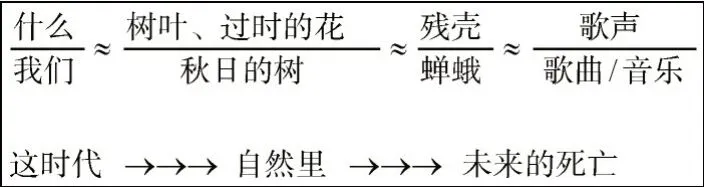

在文學中,類比屬于比喻范疇,與明喻、隱喻緊密相連,但又同中存異。類比是擴展式的比喻,所涉及的兩事物間的相似點往往非止一端,各各對應,形成邏輯推理的前提。詩歌中的類比具有隱喻性,也即燕卜蓀含混理論中第一種含混的特性。因此,詩中的“什么”之于“我們”,就是“樹葉、過時的花”之于“秋日的樹”,就是“殘殼”之于“蟬蛾”,就是“歌聲”之于“歌曲/音樂”。三個場景分別是“這時代”“自然里”以及“未來的死亡”(參見圖1)。

圖1 意象類比分析圖

此外,還有兩個類比;即:“什么從我們身上脫落——化作塵埃”與“歌聲從音樂身上脫落,剩下音樂的身軀——化作一脈的青山默默”。

那么,根據以上分析,可以得出以下問題:1.什么能從我們身上脫落?2.為什么要脫落它們?3.我們“脫落”了它們之后,剩下了什么?通過對這幾個問題的解答,就可以用隱喻這種含混的特點去解決“脫落”和“安排”這兩個關鍵動詞帶來的意義含混。

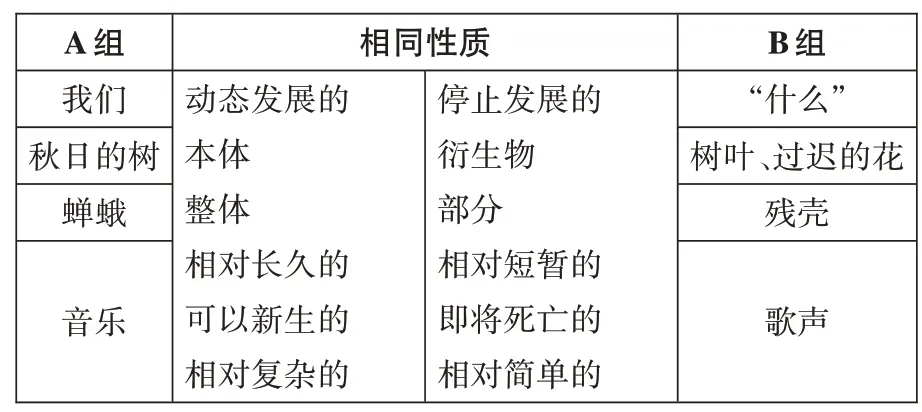

第一種含混(隱喻)的依據是事物之間相似的性質,通過抓住這些相似的性質,去“把住一些把不住的東西”,即理解詩人用這些類比意象表達出來的思想。將詩中的意象分成2組,得到A組:我們、秋日的樹、蟬蛾、音樂;對照組B組:“什么”“樹葉、過遲的花”“殘殼”“歌聲”。相較B組,A組意象的相似性質有:動態發展的、本體、整體、相對長久的、可以新生的、相對復雜的。而相較A組,B組意象的相似性質為:停止發展的、衍生物、部分、相對短暫的、即將死亡的、相對簡單的(參見表1)。

表1 意象類比分析

從以上分析,可以得出問題1 的答案:“什么”的性質有(1)我們所要代謝掉的,一些束縛生命力、束縛創造力的東西。(2)脫落之后將要化作塵埃的對象。因此,“什么”,可以是頭發、牙齒,可以是錢財、衣物、功名利祿,可以是血肉之軀,可以是束縛精神自由的思想。

問題2,為什么要“脫落”它們?樹木脫落了樹葉、過遲的花之后,蟬蛾脫落了殘殼之后,等待它們的是新生和蛻變。它們的脫落,是自然發展的規律,是本體的新陳代謝。脫落那些已經走向盡頭的,才能獲得新的發展機會,延續生命。

但是“歌聲從音樂身上脫落”,歌聲如何脫落?音樂的身軀是什么?這里又產生了含混的效果。第一種情況是有歌聲也有旋律的歌曲:歌聲從歌曲身上脫落之后,歌曲剩下的是旋律,旋律也終究會停止(化作一脈的青山默默);第二種情況為只有歌聲的音樂(如清唱):歌聲從音樂身上脫落之后,音樂就會消失,化為靜默。靜默是音樂存在的必要條件,是音樂存在的基礎,也是音樂的基調,音符和音符之間永遠有靜默的一席之地。“歌曲”(狹義的音樂)是短暫的,本體意義上的“音樂”概念則是永恒發展的。作為“歌曲”意義上的音樂,靜默不代表音樂的消失和“死亡”,靜默是音樂的一個階段,是音樂生長和發展的土壤,新的歌曲將在靜默中被創造出來。作為廣義上的音樂,當剝離音樂的旋律之后,音樂就是一種形而上的概念,一種類似于“道”的存在,正如“大象無形,大音希聲”。這里也體現了燕卜蓀含混理論中的第四種含混:一個陳述語的兩個或更多不同意義合起來反映作者復雜的心理狀態。

所以,問題3——我們脫落了“什么”之后還剩下什么:剩下可以繼續生長發展的本體,可以更新的生命;離形去知之后,可以體驗“道”的存在。我們脫落了它們之后剩下的是更新換代的自己、蟄睡而等待新生發展的人,剩下“人不斷新生和死亡這一生命發展規律”的本身,就像“音樂”和“道”一樣,自在地存在著。

從問題3 回顧問題1,又可以得出新的認知:我們順應自然規律,脫落身體的一部分;我們理解人生的舍與得,脫落應該舍棄的部分;我們關注我們的精神自由,脫落陳舊的思想;我們脫落自身,去獲得關于生命本原的體驗;我們脫落我們這一代人,去獲得人類的更迭換代。而我們安排我們自己在這時代、在這世界、在自然里、在未來的死亡所要做的事情,就是詩人對時代的體驗、對生活、自然的體驗、對生命和死亡的深刻體驗。

回顧《十四行集》的第一首詩與第二首詩,又形成了一個大對照。第一首詩是充沛著動感的生命之詩,第二首詩則是體現歸宿、靜默、蟄睡的死亡之詩。與泰戈爾的詩句“生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美”的境界一般,但比這句詩包含更豐富的內涵,兩首詩恰好構成了生命的循環——人的生命,就要像彗星一般,即使短暫,也要極致的絢爛,而絢爛過后,我們脫落那些陳舊的部分,脫落我們腐舊的肉體和精神,融進泥土、化為塵埃,靜待新生的開始。由此,兩首詩完整地體現了詩人對于生命的態度和構想,也即“人該如何存在”的構想。其間也不難看出,馮至的生命觀(或者說死亡觀)明顯受到里爾克的影響,里爾克說:“不要帶著否定的意味來解讀‘死亡’這個詞語,因為如同月亮一樣,生活確實有不斷規避我們的一面,但這并不是生活的對立面,而是對它的完美性和豐富性的充實。”①轉引自張文東:《個體生命存在的寂寞與曠遠——重讀馮至的〈十四行集〉》,《東北師大學報(哲學社會科學版)》2007年第5期。馮至也是以一種積極的態度去面對死亡、面對生命中的困苦。

三、意象化用:詩歌的互文性表達

《有加利樹》是《十四行集》的第三首,在這首詩里,詩人表達了對有加利樹的贊頌:

你秋風里蕭蕭的玉樹——

是一片音樂在我耳旁

筑起一座嚴肅的廟堂,

讓我小心翼翼地走入;

又是插入晴空的高塔

在我面前高高的聳起,

有如一個圣者的身體,

升華了全城市的喧嘩。

你無時不脫你的軀殼,

凋零里只看著你生長;

在阡陌縱橫的田野上

我把你看成我的引導:

祝你永生,我愿一步步

化身你根下的泥土。①馮至:《馮至選集》第1卷,成都:四川文藝出版社1985年版,第125頁。

馮至在《一個消逝了的山村》里這樣談論有加利樹:“這中間、高高聳立起來那植物界里最高的樹木、有加利樹。有時在月夜里,月光把微風搖擺的葉子鍍成銀色,我們望著它每瞬間都在生長,仿佛把我們的身體,我們的周圍,甚至全山都帶著生長起來。”②馮至:《馮至全集》第3卷,石家莊:河北教育出版社1999年版,第47-48頁。馮至在田野上所觀察到的這種樹木,學名是桉樹,通常高20米,屬于高大喬木。詩人贊頌這種樹木,化用里爾克的詩句將其比作“一片音樂在我耳旁”“插入晴空的高塔”。第三節“脫你的軀殼”、第四節“化為你根下的泥土”也皆是化用而來。

里爾克在《獻給奧爾甫斯的十四行詩》中有“一棵樹從那兒升起。呵純粹的超越!呵奧爾弗斯在歌唱!呵高大的樹在那只耳中!/而所有的事物靜默。即使在那種寂靜里,/一種新的開始、信號和變化顯現”③[奧]里爾克:《里爾克詩選》,北京:中國文學出版社1999年版,第199頁。。此處里爾克是將希臘神話中奧爾弗斯的歌聲比作耳朵里的大樹,這大樹即使在沉默中也有新的發端,這大樹指引獸窟鳥巢里的動物走出叢林,里爾克在詩中歌頌奧爾弗斯在聽覺里造出了神廟。可見,馮至“是一片音樂在我耳旁/筑起一座嚴肅的廟堂”二句,就化用了里爾克的這一首詩。

第三節“你無時不脫你的軀殼/凋零里只看著你生長;”化用了詩人自己《十四行集》第二首詩的意象:“我們安排我們在這時代/像秋日的樹木,一棵棵/把樹葉和些過遲的花朵/都交給秋風,好舒開樹身/伸入嚴冬。”所以“你無時不脫你的軀殼”中的“軀殼”也就等同于“樹木和些過遲的花朵”了。詩人將樹葉和花朵的凋謝,看作是樹木在凋零中生長,結合《十四行集》第二首的詩意,軀殼的凋零是為了樹木更好的新生。詩人關注到樹木存在和生長的規律本身,并從中獲得啟示:人,或者一個民族,都需要關注生存與死亡本身,甘于脫落舊物以獲取升華。

里爾克在《獻給奧爾甫斯的十四行詩》中有詩句:“我們必須同花朵、葡萄葉、果實一道去做。/它們不止說出這一年的語言。/自黑暗中一個雜色的陳列顯現,/或許在那些腳下的妒忌旁……”①[奧]里爾克:《里爾克詩選》,北京:中國文學出版社1999年版,第209頁。這幾句描寫花朵、葡萄葉、果實,死者在黑暗的土壤里長眠,將身體化作養分滋養著鮮艷的植物,體現著一種滋養新生命的奉獻精神。一方面受到里爾克影響,另一方面也汲取了中國古典文化的營養,馮至對待世間萬物有著詩性認識。中國古典文學中有名句“落紅不是無情物,化作春泥更護花”,同樣表達了“死者”對于新生命的無私奉獻。因此,通過化用這些意象,詩歌文本就具有了互文性,體現出更加豐富的內涵:詩人愿將有加利樹作為自己的引導,實際上是愿意遵從生命的規律并贊頌這種規律,而自己愿化為樹根下的泥土,甘愿為生命的延伸奉獻自己的一切。如果說有加利樹是自然之子,象征著生命的肅穆和高貴,那么在那個動蕩的年代,也可以象征著理想信念和民族的啟蒙,“我”愿意為之奉獻和犧牲,作為新生民族的養料。

四、關聯呼應:人與物之思

《我們站立在高高對山巔》是《十四行集》的第十六首:

我們站立在高高的山巔

化身為一望無邊的遠景,

化成面前的廣漠的平原,

化成平原上交錯的蹊徑。

哪條路,哪道水,沒有關聯,

哪陣風,哪片云,沒有呼應:

我們走過的城市、山川,

都化成了我們的生命。

我們的生長,我們的憂愁

是某某山坡的一棵松樹,

是某某城上的一片濃霧;

我們隨著風吹,隨著水流,

化成平原上交錯的蹊徑,

化成蹊徑上行人的生命。②馮至:《馮至選集》第1卷,成都:四川文藝出版社1985年版,第138頁。

在這首詩里,作者通篇用“化成”這個詞,“我們”在高高的山巔可以化身為“遠景”“平原”“蹊徑”——這實際是站在山巔所能目及的一切,我們可以化身為所目及的一切——萬物。而詩人選擇站在山巔眺望而不是在平地、在小路、在樓房眺望,即是一種對廣闊世界與自然萬物的選擇。莊子《齊物論》中有“天地與我并生,而萬物與我為一”,意為萬物與我們都是一個本體,沒有人我萬物之別,馮至在這里創造的境界就與之相似。莊子表現了對世俗價值之否定,而馮至更傾向于提倡打開心境,以包容、開放的心態的來對待世界,并且以看待人類自己的眼光看待世界萬物,這里更有一種泛神論的思想。所以,“我們的生長”就是松樹的生長,我們與自然界自在生長的動植物一樣,作者尤其選擇了植物的生長,這樣的生長最是自在自為的,并且是靜默無聲的。“我們的憂愁”是一片濃霧,這里作者仿佛將中國古典文學中的移情于物、寄形山水的手法借用過來,只是更加通透,強調一種“我”的情緒與自然界的貫通感。

詩句中“松樹”“濃霧”“山川”“蹊徑”等意象的選用,尤為具有中國古典文化的韻味和色彩。“松樹”和“濃霧”在古典詩歌中是“隱者”所在之處(如“松下問童子”“云深不知處”),“隱者”又具有道家“清靜無為、自然天成”的思想。“山川”和“蹊徑”也是古典詩歌中常常使用的意象,而以山水田園詩居多,使得馮至的這首十四行詩包容了豐富的意味:從《詩經》伊始、老子、莊子的散文,到東晉時期的玄言詩,到盛唐時期的山水詩,這種寄情山水的作品中,作者往往在作品中賦予山川河流、鳥獸草木情感體驗,人和自然是互相聯通、互相呼應的,就如劉勰所說“寫氣圖貌,既隨物以宛轉;屬采附聲,亦與心而徘徊”,“春日遲遲,秋風颯颯。情往似贈,興來如答”,所以“我們”與世界萬物是“關聯”和“呼應”的。

詩的第二節則是表現了哲學上聯系的觀點。世間事物都是息息相關的,既然我們等同于萬物,我們也就與萬物都是相關聯、相呼應的。全詩凝結到最后一句,我們已經不僅僅是化作自然界的萬物了,而是化作行人的生命——我們的生命與他人的生命是可以互相轉化的,也即生命已無人我之分。馮至所處的年代,正是民族求獨立、人民求生存的時代,作為抗戰時期的知識分子,馮至不可能沒有受到時局環境的影響,但與當時流行的口號詩、宣傳詩截然不同,《十四行集》中常常有著“狂風”“暴雨”環境下可憐的人與動物的意象,抒寫戰爭中的人、動物悲慘的生存處境,而非單純地鼓舞和歌頌抗戰。在這首詩中,詩人貫通你我的感受,仿佛伸長了感受的觸角,觸摸每一寸土地和人民,這正可以證明他對浴血奮戰、艱難斗爭中的同胞的關愛與掛懷。因此,馮至的詩作中表現出的人文關懷更是一種跨時空的、形而上的,對人類乃至世界萬物的關切,一種積極的人生態度。

五、通篇用比:化抽象為具象

《從一片泛濫無形的水里》是《十四行集》的最后一首。這首詩較為明朗地表達了作者創作《十四行集》的緣由:

從一片泛濫無形的水里,

取水人取來橢圓的一瓶,

這點水就得到一個定形,

看,在秋風里飄揚的風旗

它把住些把不住的事體,

讓遠方的光、遠方的黑夜

和些遠方的草木的榮謝,

還有個奔向無窮的心意,

都保留一些在這面旗上。

我們空空聽過一夜風聲,

空看了一天的草黃葉紅,

向何處安排我們的思,想?

但愿這些詩像一面風旗

把住一些把不住的事體。①馮至:《馮至選集》第1卷,成都:四川文藝出版社1985年版,第149頁。

這首詩中,詩人運用隱喻與類比的手法,將自己比作“取水人”,將“把不住的事體”比作“泛濫無形的水”,希圖賦予思想以形式,也即“把住一些把不住的事體”。取水人用橢圓的容器去盛一瓶,水就得到了定形;同樣,“風旗”是最能“抓住”風的實物。詩人用風旗和取水瓶很好地把住了風和水這兩樣事物,賦予其可感的具體形態。而我們空聽風聲、空看草黃葉紅,也需要賦予所思所想可感的形態。那么,這些“把不住的事體”是什么呢?

詩的第二節,詩人將把不住的事體與“遠方的光”“遠方的黑夜”“遠方的草木的榮謝”還有“奔向無窮的心意”并列而談。“光”與“黑夜”本就捉摸不著,“草木的榮謝”也非我們可以干涉,近處的且幫不上忙,更不必談“遠方”:“奔向無窮的心意”。這些意象要結合全集的內容來談。《十四行集》第一、二首、十六首寫生命與死亡、第三首寫有加利樹、第四首寫鼠曲草、第五首寫威尼斯、第六、七首寫戰亂下的人、第八首寫舊日的夢想、第九首寫一位古代的英雄、第十首至第十四首分別向蔡元培、魯迅、杜甫、歌德與梵高致敬。第十五首表現人的實在、第十七首寫路、第十八、十九首寫愛情、第二十首寫人與人之間的關系、第二十一首寫命運的暴雨里我們的存在、第二十二首寫深夜深山的雨、第二十三首寫雨過天晴、第二十四首寫我們的運命和存在、第二十五首寫我們的思慮、第二十六首寫人對身邊事物的感知。全集內容可以大致分為如下幾類:

(1)對于生命、命運、存在的探討(第一、二、十五、十六、二十一、二十四、二十五、二十六)

(2)表現戰爭(第六、七)

(3)對愛情的表達(第十八、十九)

(4)對歷史的思考(第八、九)

(5)對給予我們啟示、幫助的人或物的贊頌(第三、四、五、十、十一、十二、十三、十四)

(6)對自然世界的哲理思考(第十七、二十二、二十三)

可以看出,27 首詩更多的是對存在的哲思。光與黑夜、草木榮枯,詩人試圖去把握最原始、最曠遠的存在。“存在”是一種狀態,也是一種形而上的思考,因此也是難以言說的。燕卜蓀在《朦朧的七種類型》中談到:“用作形容詞的詞是用來分析一個直接的陳述的;而暗喻則是對一種引人注意的形象進行觀察;觀察中包含的若干要素的綜合也就是暗喻。它是一種復雜的思想表達,它借助的不是分析,也不是直接的陳述,而是對一種客觀關系的突然的領悟。”②[英]威廉·燕卜蓀:《朦朧的七種類型》,周邦憲等譯,杭州:中國美術學院出版社1996年第3版,第2-3頁。詩人對世間萬物、人與命運的哲思超越了面前的一隅現實,而是奔向了跨越時間、空間的遠方,關心遙遠時間或空間中的人與物的興盛或衰敗,所以是“遠方草木的榮謝”“奔向無窮的心意”。

如果這些思考沒有以詩句保存,就是“空聽”“空看”,一個“空”字表達了思想不能得以表現的失落。內心流動的經驗、體會沒有被賦形,也就沒有人可以得知“我們”聽過、看過之后的思考,在世界上也就無跡可尋。通過詩歌的形式,這些思想得以保留在文字中,就像風的流動使得風旗波紋起伏地翻卷,風旗見證了風的走向與態勢,這些詩歌也可以供后人解讀當時環境下詩人的思想。老子曰“道可道,非常道。名可名,非常名。”,“道”是不可“道出”的,言有時無法表達出復雜委曲的思想,而《易經》言“圣人立象以盡意”,即可以用“象”來表達“意”。這種“象”可以用隱喻、類比來建立,所以建立“象”的“言”正是詩歌的語言。馮至寫作這27首十四行詩的目的是“把住些把不住的事體”,也體現了中國古典文學中“立象以盡意”的原則,注重運用意象、營造意境來表述“意”。

六、結語

馮至的《十四行集》創作于1941 年的昆明。散步于山間小路,隨口吟得的詩句,每個字都凝聚著近十年沉淀的詩思。馮至在《我和十四行詩的因緣》中提到,他讀過莎士比亞、布郎寧夫人的中譯版十四行詩、格呂菲烏斯、普拉滕的德語十四行詩。他說“沉痛也好,明凈也好,我漸漸感覺到十四行與一般的抒情詩不同,它自成一格,具有其他詩體不能代替的特點。它的結構大都是有起有落,有張有弛,有期待有回答,有前題有后果,有穿梭般的韻腳,有一定數目的音步,它便于作者把主觀的生活體驗升華為客觀的理性,而理性里蘊蓄著深厚的感情。”①轉引自余中先選編:《尋找另一種聲音——我讀外國文學》,北京:外國文學出版社2003年版,第220-226頁。可見,十四行詩這種詩體在表達哲理、思想上有著文體優勢,又不會損失詩歌的抒情性。馮至在運用漢語進行十四行詩創作時,不需遵守英文十四行詩的格律,又因為漢語本身的語法較為松弛,使得詩歌的表現更為自由。《十四行集》的多樣表達也體現出了漢語詩歌寫作與西方詩歌創作手法的融合,再加之馮至詩歌中的意象、哲學思想也具有很強的中國古典意蘊,這樣,《十四行集》既發揮了文體優勢,又顯現出詩歌的中國文化特色,不失為對十四行體的一次“內化”。