基于校企共建創新平臺的食品新工科人才培養的探索

趙 育,黨 輝,韋露莎,張寶善

(陜西師范大學食品工程與營養科學學院,陜西西安 710119)

自2017 年以來,在教育部的積極引導和大力推動下,很多高校啟動了“新工科”建設的實踐工作。3 年來,教育部對綜合性高校、工科優勢高校和地方高校分別提出了相應的“新工科”建設指導意見,多次指出要實施“改革與實踐新工科多方協同育人模式”,要根據新形勢下人才需求的新要求,進一步推動開放式辦學,創新工程教育人才培養組織模式,深化產學研合作辦學、合作育人、合作就業、合作發展,建立多主體協同育人的管理體制機制[1]。

根據教育部的指導意見,結合陜西師范大學整體發展戰略,結合食品科學與營養工程學院各專業及各重點實驗室的定位與特色,以“培養創新型、應用型、復合型的食品專業人才”為目標,通過共建校企合作平臺,共建以“校企合作”為核心的人才培養模式,以期為食品新工科人才的培養模式提供經驗和參考。

1 食品專業人才培養現狀分析

食品專業是一門涉及應用化學、生物學等基礎科學的專業,研究現代食品的工藝設計、營養健康和社會生產的綜合性交叉性學科。其培養過程既要求注重學生掌握扎實的理論基礎,又要求學生擁有較強的實踐能力,達到畢業后可指導食品工業研發和生產的目的[2]。但是,當前我國食品本科畢業生普遍動手能力較弱,對生產的操控能力和創新意識欠缺,致使本科培養和社會需求存在脫節。其主要存在以下問題:

第一,高校缺乏對本科實踐教學和基地建設的認識,缺乏成熟的實踐教學理念。雖然,很多國內高校已經普遍開始加強實踐創新教育環節,但實踐教育并沒有成為高校制度化理念的一部分,高校并沒有將實踐創新教育的理念滲透到教學的各個環節。高校由于缺乏足夠的人力和物力,容易忽視實踐教學環節,在學生的培養計劃中所占比例較小。同時,由于高校投入的精力和資金不足,與企業合作較少,并且與外部社會環境缺乏緊密的溝通和聯系,其對實踐教學基地的建設往往流于形式[3]。

第二,校企共建的教學基地運作效率低。由于高校和企業的發展定位和模式不同,使得高校對學生的培養要求和企業對學生的實際工作要求不盡相同[4]。此外,雖然部分高校和企業簽署了較多實踐教學基地,但部分高校或企業只重視實踐教學基地的掛牌與簽約等程序性活動,只把基地的建設看成面子工程,真正投入較少,缺乏長遠的規劃和協調,最終導致實踐教學基地的使用效率極低,只是一個空殼。

第三,“雙師型”的師資教師嚴重不足。目前,許多高校特別是以工科為主的實踐性較強的食品專業,年輕教師缺乏專業實踐經驗,無企業生產經驗,與企業結合不緊密,再加上自身的實際操作能力不強,不能滿足實踐教學的需求,無法將企業真正需要的技能傳授給學生,達不到“雙師”標準。

第四,高校、企業和社會投入到實踐教學基地建設的經費較少。校企合作是世界各國教育變革的共同趨勢[5],但國內與發達的國外工科實踐教學經費投入相差甚遠。因此,國內高校并不能簡單地借鑒或照搬一些國外成功的實踐基地建立的案例。

2 實踐創新平臺建設的探索

通過結合陜西師范大學整體發展戰略,結合食品科學與營養工程學院各專業及各重點實驗室的定位與特色,以“培養創新型、應用型、復合型的食品專業人才”為目標,通過搭建校企合作平臺,創建以“校企合作”為核心的人才培養模式。

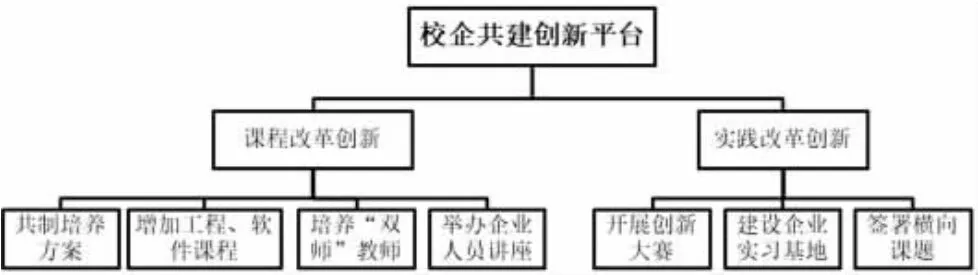

校企共建創新平臺的具體措施見圖1。

圖1 校企共建創新平臺的具體措施

2.1 校企共同制訂培養方案

陜西師范大學食品科學與營養工程學院將與當地多家著名食品企業,如西鳳酒廠、銀橋乳業和海盛集團等共同制訂食品專業人才的培養方案,在教學大綱的設計、教學內容的設置和教學過程的實施時,應積極與企業進行溝通,使以上內容與企業員工培訓內容和技術人員的相關技能等相符并兼容,教學過程與生產過程對接;增加高年級學生的實驗、實習和實踐課程的學時,使實踐與就業對接。

2.2 調整課程結構

近年來,食品行業的發展極其迅速,學生只有掌握全面的基礎知識,才能在實際生產工程中適應不同的工作,并快速學習新知識和新技能。因此,在課程的設置上,應注重知識體系的基礎性和全面性,去除重復冗余的課程。食品專業的基礎課程,如“化學”“微生物學”“電工學”等課程為后續工程奠定基礎,在專業基礎課方面,開設“食品化學”“食品微生物學”“食品工程原理”“食品工藝學”等課程,通過全面的課程設置,對學生進行食品科學工程設計,新產品研發、食品儲藏保鮮、食品運輸及食品安全檢測等基本能力的訓練。

此外,由于現代社會是信息時代,越來越多的食品傳統制造企業已經計劃或正在使用互聯網技術進行新產品的調研、設計和推廣。因此,學院要根據新形勢,開設“計算機、軟件”“大數據分析與管理”等相關課程,培養具有“互聯網+食品”的高素質“新工科”復合型人才。

2.3 培養“雙師型”教師

食品學院的教師雖然理論知識豐富,科研能力強,但很多剛入職的年輕教師對食品專業課程中大多數的應用、實踐知識只停留在理論講解階段,缺乏真正的實踐經驗。因此,學院和學習應當積極鼓勵青年教師利用寒暑假的時間到相關食品企業參觀學習,深入工廠車間,向車間技術人員學習實驗操作技能,使理論知識得到升華,以實踐操作、實際案例豐富教學內容,使自己成為食品專業的“雙師型”教師。

2.4 邀請企業技術人員授課

企業工程技術人員擁有豐富的生產經驗和熟練的操作技能,學院可以聘請當地著名的食品企業技術人員進行授課,誠邀不同食品企業從生產到銷售各個環節的工作人員到學校進行專題講座。他們豐富的實踐經驗和親身體會,可以鞏固學生對理論知識的理解,增強學生對食品專業的認知,明晰學生對自己未來職業的規劃。

2.5 校企共辦大學生創新創業技能競賽

學校和企業合作共同創辦“大學生創業創大賽”“互聯網+”等創新創業項目,這樣做不僅能激發學生的學習興趣,還可以充分開發學生的各項技能。同時,讓企業技術人員參與到指導和評審當中,不僅能發揮其技能特長,還能將食品企業文化更好地傳播到大學生中。此外,可以積極轉化大賽成果,學生的新思路、新產品還可以啟發企業研發人員,促進企業的產品創新,在中試后進行產品的制作和推廣。

2.6 校企共建專業實習基地

高校和企業簽訂校企合作協議,明確實踐教學基地建設的目的,共建實習、畢業論文實訓基地。將學生的專業學習同食品企業實際工作相結合,學生以頂崗、輪崗的方式進行實際操作,增強人才培養的針對性、應用性和全面性;高校和企業一起負責,對學生進行指導,并共同鑒定學生的實習情況。這樣做既可以提高學生的實踐操作能力,縮短學生畢業后上崗培訓的時間,又可以減少企業對員工的培訓成本。此外,企業可以發現優秀的學生,補充企業員工,學生可以盡快找到心儀的工作,學院可以提高就業率,是三方受益的舉措。

2.7 開展產學研合作

產學研結合實行實踐性工作的重要載體是橫向課題;企業向教師提供生產的技術需求,與教師簽署橫向課題。教師根據企業的生產需求,進行科學研究,將科研成果進行轉化,為合作企業服務。同時,讓學生通過勤助科研項目,大學生創新創業項目等參與到課題中,教師和企業共同為學生提供實踐平臺,激發學生對科研的積極性,提高學生的創新能力,培養學生發現問題、提出問題、解決問題的能力,最終真正實現學校、學生、企業和社會的共贏。

3 結語

綜上所述,通過改革和強化本科課程實驗,整合校內實習基地,能夠夯實本科實踐技能基礎;通過高校和企業共建專業實習、實訓基地,強化實踐教學,結合各自的特點,能夠充分發揮雙方在人才培養上的優勢,匯聚校內外要素資源;通過構建“校企產教融合”的戰略聯盟機制,以學生創新精神和實踐能力培養為核心,推進產與教的緊密結合,進而推動食品新工科人才培養的實踐創新改革,實現教育鏈、人才鏈、知識鏈和產業鏈深度融合,為培養食品行業專業技術人員提供人才保障。