職業教育煤化工技術專業教學資源庫建設與應用

侯 俠 趙麗娟 齊晶晶

(蘭州石化職業技術學院,甘肅 蘭州 730060)

1 引言

在“富煤缺油少氣”的資源背景下,發展煤化工是我國能源戰略安全的需求,而煤化工的高速發展必然會拉動對煤化工行業的人才需求,這就需要配套優質的教學培訓資源,因此,建設煤化工技術專業教學資源庫(以下簡稱“專業資源庫”)很有意義。

專業資源庫由蘭州石化職業技術學院(以下簡稱“我校”)牽頭,于2015年開始建設,2018年入選國家備選庫,2019年進入立項建設名單。專業資源庫匯集國內21 所設置煤化工技術專業的院校,36 家知名企業,全國石油和化工職業教育教學指導委員會及所屬化工生產技術專業委員會和化工安全與環保專業委員會等多方優質資源,通過產教融合、校企合作,將職業教育、企業現場先進技術工藝等與互聯網技術有機結合,將新技術、新工藝、新規范納入教學標準和教學內容,結合互聯網和AI,虛擬工廠等現代工具手段,多方共建共享煤化工技術專業教學資源庫,滿足校內外網絡學習和線上線下混合教學的需求,為煤化工緊缺崗位培養高素質技術技能人才服務。

同時,以專業資源庫為載體,推動教育理念和人才培養模式、教學方法和學習方式的變革,提升職業院校教師的信息化水平,推動中國特色高水平高職學校和專業建設,服務高職百萬擴招、千億培訓,助力脫貧攻堅,助推“一帶一路”建設,大幅提升新時代職業教育現代化水平,促進社會發展和提高國家競爭力提供優質人才資源支撐。

2 專業教學資源庫的建設思路

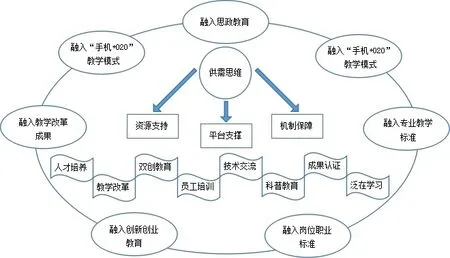

依據一體化設計、結構化課程、顆粒化資源的建構邏輯,結合煤化工專業特點和信息化特征,完善育訓雙體系人才培養方案,立足煤化工行業,對接產業發展對技能人才需求,引入“平臺+教育”服務模式,以“多方共建共享、教學培訓并重、理論實踐兼顧、職業素養并包、網絡開放應用”的建設理念,實施“1378”建設思路(圖1),即“1 個思維”:“供需思維”,即以用戶需求為導向,以服務發展為宗旨,通過平臺資源眾籌眾創,供給有效資源,提供適時教育服務;“3 個著力點”:資源支持、平臺支撐、機制保障;“7 項融入”:融入思政教育、融入專業教學全過程、融入專業教學標準、融入崗位職業標準、融入創新創業教育、融入教學改革成果、融入“手機+O2O”教學模式;“8 項助推”:助推人才培養、助推教學改革、助推雙創教育、助推員工培訓、助推技術交流、助推科普教育、助推成果認證、助推泛在學習等。努力建設代表國家水平、具有職業教育特色的資源庫,并在全國同類專業、企業中推廣使用,實現共建共享。

圖1 “1378”建設思路圖

2.1 建設機制

煤化工技術專業教學資源庫建設項目由時任中國化工教育協會副會長任耀生擔任首席顧問,由11名專家、顧問組成項目建設指導小組,全面負責項目的建設目標、任務和內容的整體規劃、資金籌措,項目實施的組織、監督及協調,項目質量的監控、評估、驗收,以及各級子項目建設內容負責人的確定等,并研究制訂相關保障制度及措施。同時,由項目組中各合作院校和部分參建企業的人員組成建設團隊,分工協作,全面負責建設項目的計劃、組織和實施工作,及時與各方配合、協調、溝通,主要進行負責資源庫中各個子項目的建設。建設團隊制定嚴格的責任追究制度,層層落實責任,確保各個子項目的建設嚴格按照建設方案的要求落實到位,并督促相應院校按照建設方案要求加快建設。為了確保資源庫建設進度、質量以及推廣應用效果,建設全過程實施月報、季報、年報制度,及時、詳細公布各子項目建設動態信息、階段成果,從而全面監控、跟蹤各子項目建設的進展和效果。

2.2 整體框架

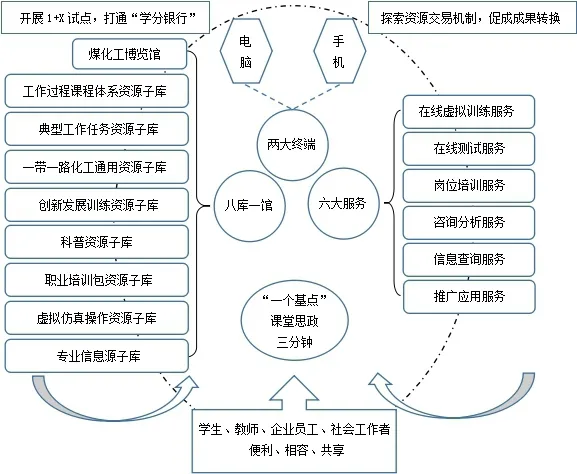

資源庫按照“一個基點、兩大終端、八庫一館、六大服務”的構架規劃藍圖(圖2),以思想政治教育為“一個基點”,通過電腦和手機“兩大終端”,借助“課堂思政三分鐘”,依托“大師工作室”,傳承“工匠精神”,將思政教育融入到整個資源庫建設中。在建設內容上進行“八庫一館”的整體設計,“八庫”是結合資源內容及用途進行的規劃,包括專業信息庫、課程庫、典型工作任務庫、職業標準培訓包庫、實訓中心庫、基于“一帶一路”化工通用資源庫、創新創業訓練庫。為更好地服務資源庫的四大使用用戶,特別是社會學習者,使其更好地了解煤化工等相關知識,特別規劃了煤化工博覽館,下設七大子館,即能源科普館、石油化工科普館、煤化工科普館、精細化工科普館、化工設備科普館、化工安全科普館、化工產品科普館。每個館內的資源包括圖片、視頻、動畫、文本、虛擬模型等,彌補目前國內此類資源的匱乏。

圖2 “一個基點、兩大終端、八庫一館、六大服務”的構架規劃圖

同時從在線虛擬訓練服務、在線測試服務、崗位培訓服務、咨詢分析服務、信息查詢服務和推廣應用服務等六個方面給學生、教師、企業員工及社會工作者設計不同的服務平臺,建立各取所需并相容共享的便于獲取的多種類型資源、學習和交流通道。此外,在教育教學改革上,嘗試進行人才培養培訓模式和評價模式改革,拓展學生獲取多證書“X”途徑;借助國家開放大學石化學院本科化學工程與工藝專業教育的學分銀行,打通在校生和企業的“學分銀行”制度互認通道,探索1+X 試點工作。

2.3 特色資源庫建設

⑴ 基于工作過程的課程庫建設

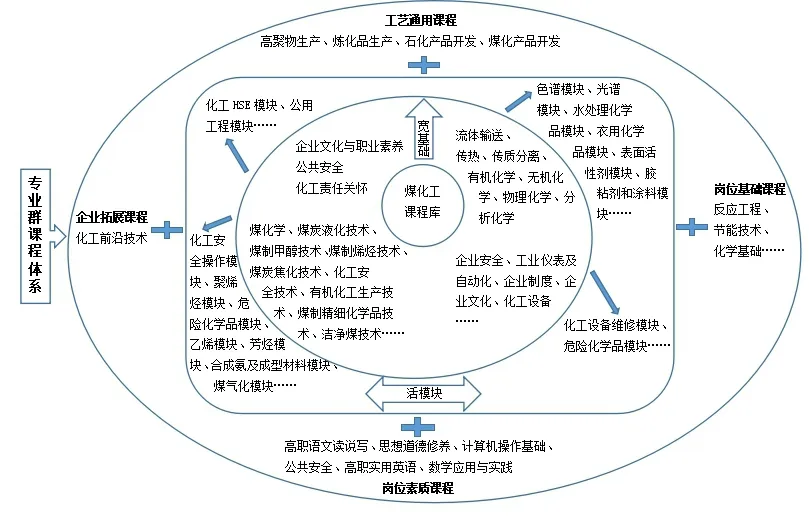

在對煤化工技術專業調研的基礎上,針對煤化工技術專業的工作群歸納了工作任務,確定了崗位能力要求,并且將崗位能力轉化成相應的課程,從而構建了基于工作過程的課程體系。包括專業基礎課程、專業核心課程和專業拓展課程,選取其中核心的技術和技能課程,將知識課程和崗位能力課程進行融合,體現職業教育崗位模塊化的課程改革,充分展現現代學徒制的教學成果。針對化工全產業鏈的各類化工產品的生產工藝,設置應用化工技術專業群,以應用化工技術和煤化工技術專業為核心專業,拓展延伸精細化工專業,以化工裝備技術專業和化工安全專業為運行保障,形成化工產業全覆蓋的專業群。同時,按照企業對接學校、車間對接基地、產業對接專業、師傅對接教師、崗位對接培訓的“五個對接”原則,在教學內容上融入新技術、新工藝,教學內容緊跟行業發展,構建基于崗位、優于崗位的課程體系(圖3)。

圖3 “寬基礎、活模塊”的課程體系

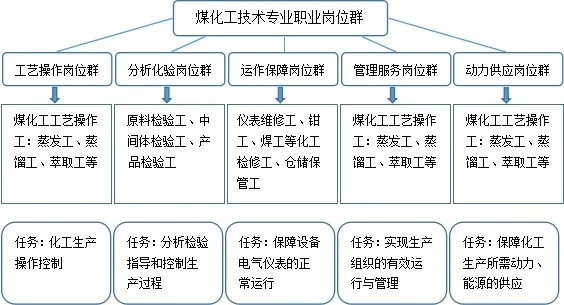

⑵ 基于職業崗位群的典型工作任務庫建設

不同職業崗位群,因其技術因素或技術含量不同,崗位群的技術要求亦不盡相同。同一職業崗位群,不同崗位的技術因素、技術含量與要求也不同。結合煤化工技術專業畢業生主要針對工藝操作的崗位群,以及在車間一級的就業崗位中,具體的崗位與能力、操作崗位與工作任務,建設了相應的典型工作任務(圖4)。

圖4 基于崗位設置的典型工作任務建設

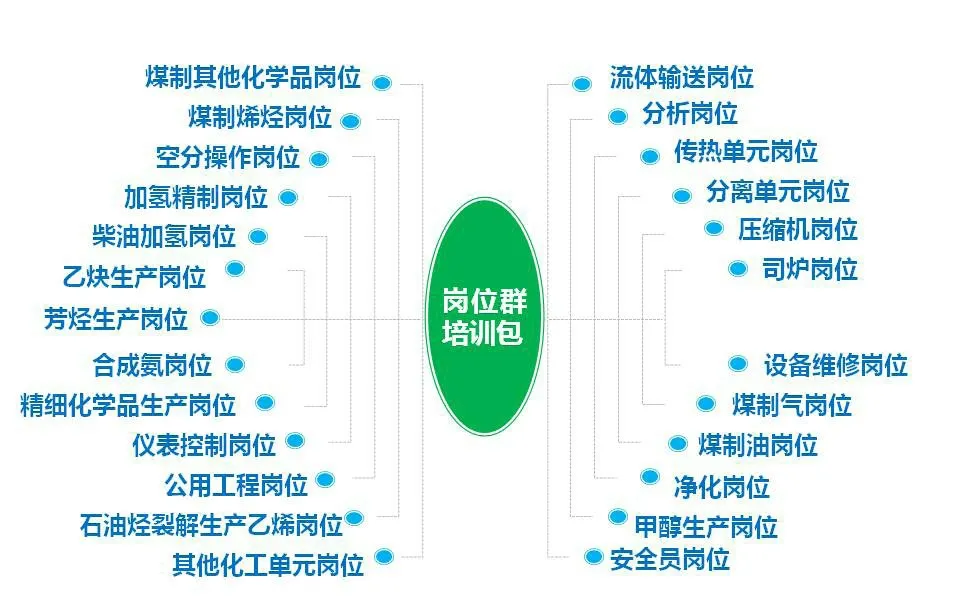

⑶ 基于企業大學下的職業標準培訓包庫建設

通過和企業密切合作,積極主動地探索企業的學習需求,建設全方位的“硬性”和“軟性”培訓包(圖5)。資源庫建設針對企業相關職業標準、操作規范,規劃設計了以煤化工為主,輻射其他化工類崗位的社會培訓包。每個培訓包以案例教學和實際操作為主,包括培訓課件、崗位標準、操作規程、安全教育、在線考試、題庫練習、原理流程、設備圖片、新工藝新設備等技術相關資料。

圖5 基于職業標準的職業培訓包建設

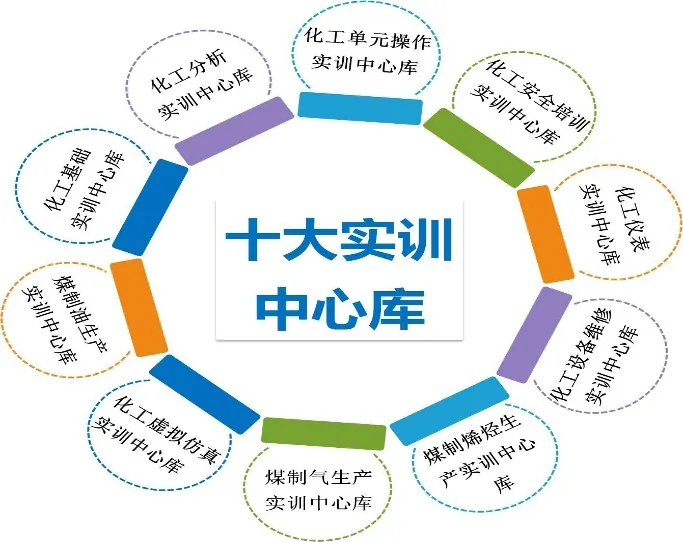

⑷ 基于煤化工生產特點的實訓中心庫建設

以“石油化工職教集團”為依托,以職業技能鑒定所和煤化工仿真實訓基地為平臺,基于煤化工生產高溫高壓有毒有害、不適宜直接實際操作訓練的生產環境,根據社會、行業和企業需求,面向全國煤化工及化工類企業、全國化工類中高職及應用本科院校,開發在線虛擬仿真操作資源,解決那些“看不見、進不去、動不得、難再現”的設備和特殊工藝的學習困難,為各類用戶提供技能操作訓練服務;在此基礎上,按照“簡單到復雜、認識到生產、學生到員工”技能培訓目標,進行煤化工10 大實訓中心庫建設(圖6),以達到培養化工基礎技能訓練、化工分析操作、化工單元操作、化工安全培訓、化工儀表訓練、化工設備維修、化工工藝虛擬操作、煤化工產品生產操作等核心技能的目的,便于全國化工類高職院校師生共享。

圖6 基于煤化工特點的十大實訓中心庫

⑸ 基于“一帶一路”服務的化工通用資源庫建設

煤化工產業是國家重點發展的戰略性新興產業,規模以上企業眾多。其中,我國煤制油技術已達到國際領先水平,煤制天然氣、煤制烯烴等項目也擁有多項自主產權。“一帶一路”沿線國家如蒙古、哈薩克斯坦等煤炭資源非常豐富,也將煤化工作為戰略性產業重點發展;我國煤化工產業實施“走出去”戰略,依托技術、人員、資金、開發建設等優勢,與“一帶一路”沿線國家開展深度合作。資源庫第一主持院校積極服務“走出去”企業,已于2017年開始招收“一帶一路”沿線國家留學生,同時與煤化工“走出去”企業合作,在“一帶一路”沿線國家開展所在國員工技術技能培訓服務,目前已經有幾十余名哈薩克斯坦的學員到校培訓,寧夏工商職業技術學院等其他聯建院校也在積極進行“一帶一路”課程開發。在此基礎上,開發化工原理中10 個典型單元的雙語教學和6 個化工典型事故處理的雙語教學的子庫教學資源包。

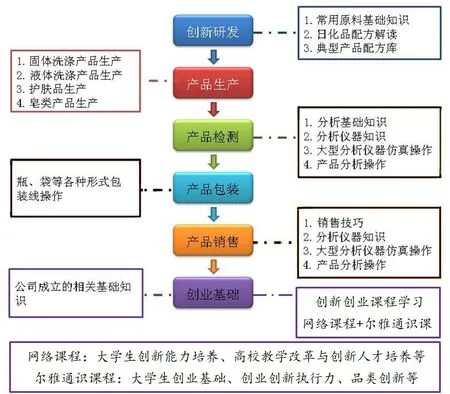

⑹ 基于行業延伸的創新創業訓練庫建設

煤化工技術專業資源庫建設中,面向市場、服務社會,面向廣大的學生和社會學習者群體,構建“嵌入式”課程,既將創新創業意識、知識體系、精神理念嵌入到專業課程教學中,在專業技術的語境中強化學生創新創業意識和能力的培養。如以網絡課程學習為基礎,開放如大學生創新能力培養、創新創業教育實踐教學模式的創新與實踐、互聯網+創新創業教育的教學實踐與案例、高校教師創新創業教育能力提升、高校教學改革與創新人才培養等網絡課程,面向學生群體,設置如化學品類創新、商業計劃書的優化、大學生創業基礎、創業創新執行力等爾雅通識課程,依托資源庫海量資源、“跨界”知識、能力嵌入,促進復合型的創新創業人才培養。同時結合煤化工技術專業特點,面向廣大的化工類社會學習者和學生,專門開設了基于煤化工行業延伸的下游產品-日化品生產的創新創業訓練庫(圖7)。

圖7 基于行業延伸的融入式創新創業訓練庫

3 專業教學資源庫的推廣

3.1 智慧校園提供保障

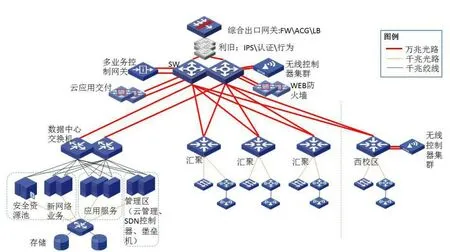

我校致力于智慧校園建設,率先實現所有教室無線網絡和交互式教學全覆蓋(圖8),95%以上的專業教師高頻開展信息化教學研究和實踐;建成先進的智慧教室25 間、專業錄播室1 間和微課錄制室4 間;校園網絡實現萬兆核心、千兆主干、百兆桌面,學院所有區域實現有線、無線網絡全覆蓋;學校通過教師信息化應用能力培訓,舉辦信息化教學大賽等手段,力推信息化在教育教學中的應用,并將信息化應用能力作為教師教學能力考核的主要指標,從制度層面保證教學信息化的推進。

3.2 共建共享平臺

“智慧職教+職教云”是兼備便捷個性化教與學應用平臺,為資源庫的推廣應用提供了堅實的保障。授課者可以為自己的授課對象、為學習者開發“個性化”課程,提供學習單元、工程案例等系列化教學資源,讓學習者自主學、自主練、模仿做,滿足學習者自主學習的需求。制定個性化教學菜單,實施在線瀏覽、智能答疑、資源推送、教學組課、線上組卷、網上學習、在線測試、在線交流、APP 手機應用等服務,實現素材資源的入庫與使用、學習者學習行為記錄與統計分析、門戶網站管理等功能,通過數據分析及時掌握學習者學習的情況。

3.3 共建共享聯盟

依托全國石油和化工職業教育教學指導委員會化工生產技術專業委員會和化工安全與環保專業委員會,及在我校掛牌成立的甘肅省石油化工職教集團網絡平臺,甘肅省化工類專業群建設網絡平臺,校-校合作、校企合作網絡平臺,形成煤化工技術專業教學資源庫共建共享聯盟。資源建設平臺與聯盟內的行業企業一體鏈接,為專業教師融入行業,提升業務能力打造一個開放式數字化的資源中心;行業企業可通過平臺發布最新企業信息,為用戶了解行業標準、行業發展趨勢以及行業前沿技術提供支持;行業企業可利用平臺課程作為企業員工培訓、崗位提升的學習內容,從而促進資源庫在聯盟成員單位及相關院校中的推廣與應用。

4 專業教學資源庫的應用

目前,已經借助煤化工技術專業教學資源庫優質資源搭建了智慧職教平臺標準化課程30 門,職教云平臺個性化課程333 門,MOOC 學院課程17 門。資源庫素材總數為7 800 個,注冊使用用戶達到31 716位,使用的企業用戶與社會學習者所在單位40 余家,全國學生和教師有效用戶所在院校80余所。資源庫得到了同類院校師生、行業企業用戶、社會學習者的普遍認可,已成為引領行業企業院校發展的信息化重要平臺。

5 專業教學資源庫的預期成效

5.1 構建優質資源,助建高水平專業群

圍繞國家戰略性支柱產業的煤化工產業,服務煤化工產業的全產業鏈和崗位群,聚焦煤化工行業緊缺的技術技能人才的職業領域,建立健全服務煤化工行業和專業的優質資源;結合寬基礎、活模塊的課程體系進行自由組課,實現專業群的大類招生,分方向培養的格局,推動化工類專業集群快速發展。

5.2 深化產教融合,完善共建共享平臺

合力調配行業企業和職業院校資源,發揮各自優勢,組建煤化工共建共享聯盟,共同建設并不斷更新典型工作任務的特殊訓練及培訓資源、各類崗位培訓包和職業技能取證標準及課程、題庫等資源,實現校際之間、校企之間優質資源的共建共享。

5.3 高效利用資源,提升教師信息化水平

通過資源庫的建設和使用,促使聯建院校教師熟練掌握智慧職教平臺,將信息技術深度融入教學,全面提升聯建院校師生信息化應用水平,同時鼓勵教師借助該平臺參加全國及各省份的教師能力大賽,轉變教學觀念,將信息化建設應用作為教學常態化;在資源庫建設基礎上,鼓勵教師開發在線開放課程的建設;建設一批富媒體教材。

5.4 打造精品雙語課程,服務“一帶一路”化工產業發展

利用資源庫開展恒逸實業(文萊)有限公司的新員工現代學徒制“三主體”育人、“1+1+1 三段式”培養,即首先新員工在文萊技術教育學院(IBTE)完成12 個月的基本素養訓練及專業基礎知識學習,然后作為留學生到蘭州石化職業技術學院完成為期12個月的專業知識學習及基礎專業技能訓練,最后在企業進行為期12 個月的崗位實踐鍛煉。

圖8 校園網拓撲圖

通過資源庫項目建設,學校選派多名教師到尼日爾、蘇丹為“走出去”的石化企業開展本地員工技術技能培訓;招收“一帶一路”沿線國家留學生87 名,遴選14 名學生到阿塞拜疆國立石油工業大學留學;開展對外交流與合作項目13 個,與8 家境外學校或教育機構建立了全面戰略合作關系。學校成為新加坡新絲路能源有限公司在索馬里蘭和尼日利亞煉化項目的戰略支撐合作伙伴,實施“2+1”石化技術技能人才培養項目,培養規模達400 人以上。

5.5 助力脫貧攻堅,服務高職擴招

為貧困家庭提供優質高等職業教育資源,通過資源庫共建共享,學生免費使用,使貧困學子掌握一技之長,學校通過連續十多年的超96%的高就業率和77.13%的規模以上企業高質量就業率,全面提升貧困家庭自我脫貧能力,實現了“輸血式扶貧”到“造血式扶貧”的轉變,探索出了精準扶貧的新路子。近五年,來自精準幫扶縣的240 名畢業生高質量就業,帶動了240 個家庭順利脫貧,充分發揮就業脫貧在阻斷貧困代際傳遞中的重要作用,實現“職教一人,就業一個,脫貧一家”。

6 結語

專業教學資源庫作為職業教育綜合改革的示范項目,它是校企共建共享的平臺,也是專業群資源庫建設的基礎,它匯聚了高水平專業群的優質資源,能夠促進不同學習人群的自主、泛在、個性化學習。最終,資源庫必將與“雙高計劃”同頻共振,必將促進職業教育的“三教”改革,也必為職業教育服務國家戰略,融入區域經濟發展,培養高素質技術技能人才貢獻力量。

資源庫后期建設及推廣應用目標如下:

⑴ 在煤化工技術專業教學資源庫共建共享聯盟內,提供多種不同工種不同等級的技能取證的培訓資源,開展化工相關的1+X 證書制度的試點工作。

⑵ 建設應用化工技術專業群資源庫,并通過資源庫的建設與應用,進一步促進“三教”改革。

⑶ 探索建立基于資源認證標準的學習成果積累、轉換和資源交易機制。利用這些優質資源,在不同平臺開設MOOC 課程和在線開放課程,多途徑將優質資源轉化為學分資源,進行學分積累,探索資源交易機制。