人工膝關節置換術應用于膝關節骨性關節炎治療的效果及安全性分析

楊兆平

(泰安市中心醫院分院骨科,山東 泰安 271000)

膝關節骨性關節炎是一種病因和發病機制十分復雜的關節軟骨疾病,患者表現為不同程度的膝關節疼痛、腫脹,后期會出現畸形、活動受限。臨床治療膝關節骨性關節炎主要目的是緩解疼痛、矯正畸形、延緩疾病進展,治療原則為梯度化、個性化治療,包括保守治療、人工膝關節置換術[1]。本研究旨在探討人工膝關節置換術應用于膝關節骨性關節炎治療的效果及安全性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2019年1月至2020年3月在本院行人工膝關節置換術治療的膝關節骨性關節炎患者58 例,按手術方法的不同分為滑膜切除的A組(n=29)和未切除滑膜的B組(n=29),并選取29 例同期行保守治療的膝關節骨性關節炎患者作為保守組。A 組男17 例,女12 例;年齡56~77 歲,平均(63.55±4.08)歲;病程1~11 年,平均(7.51±3.08)年;單膝18 例,雙膝11 例;伸內翻畸形19 例,膝外翻畸形7例,屈曲畸形3例。B組男19例,女10例;年齡55~81歲,平均(62.41±4.95)歲;病程1~13 年,平均(7.49±3.60)年;單膝15例,雙膝14例;伸內翻畸形18例,膝外翻畸形8例,屈曲畸形3 例。保守組男16 例,女13 例;年齡56~79 歲,平均(62.77±4.82)歲;病程1~13 年,平均(7.25±3.11)年;單膝16例,雙膝13例;伸內翻畸形18例,膝外翻畸形7例,屈曲畸形4 例。3 組臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。

納入標準:①符合2018 年中華醫學會骨科學分會關節外科學《骨關節炎診療指南(2018版)》中膝關節骨性關節炎的診斷標準;②全程配合研究,簽署知情同意書者;③病例完整者;④初次進行人工膝關節置換術者[2]。排除標準:①合并高血壓、高血糖者;②合并腦、心、肝、腎重大疾病者;③合并嚴重精神疾病、語言障礙溝通不能者;④對本研究中任一藥品過敏者。

1.2 方法 A、B 兩組患者接受人工膝關節置換術,保守組接受保守治療。其中A組切除滑膜,B組保留滑膜。3組治療期間在關節無明顯不適時進行踝關節、膝關節的功能鍛煉。

保守治療方法:給予患者物理療法和藥物治療。給予患者蒸汽浴、溫泉浴、熱療器等,緩解僵硬、疼痛癥狀,同時給予患者氟比洛芬凝膠膏帖貼于患處,每天2次[3]。

人工膝關節置換術方法:患者取仰臥位,給予常規硬膜外麻醉。在患者手術側大腿上綁止血帶并扎緊,然后于膝關節處行膝關節正中切口,暴露膝關節,繞過髕骨內側清理膝關節內部(關節滑膜、關節囊、外側半月板以及髕骨下脂肪),清理時注意止血,鑿除脛骨近端和股骨遠端的骨贅,然后立即保持患者股骨遠端外旋3°進行股關節面切除,切除厚度不超過(9±1)mm。之后清洗關節腔清除骨性碎片,植入合適的假體,用骨水泥進行膝關節固定并檢查膝關節活動是否正常完成手術,后常規放置引流,逐層關閉切口,術后給予抗感染、抗凝治療[4]。

1.3 觀察指標及評價標準 ①療效。包括患者治療前后KSS 評分、膝關節活動度、VAS 評分。其中KSS 分值0~100分,分值與膝關節功能正相關,<60 分表示膝關節功能差,60~70 分表示膝關節功能一般,71~84 分表示膝關節功能良好,≥85 分表示膝關節功能優。VAS 評分0~10 分,0 分表示無痛,10 分表示劇痛。②手術相關指標。包括術中出血量、手術用時和引流量。③安全性。常見并發癥有感染、血栓栓塞和血腫。

1.4 統計學方法 采用SPSS 26.0統計軟件進行數據分析,計量資料以“±s”表示,比較采用t檢驗,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

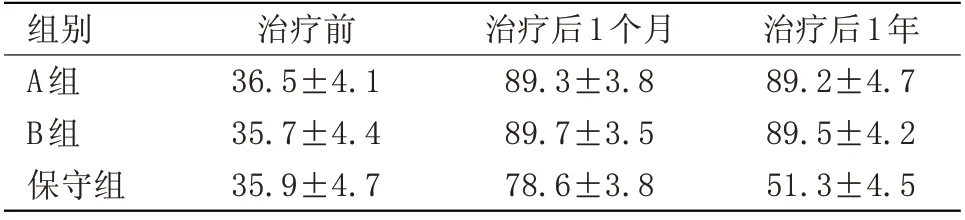

2.1 3 組KSS 評分比較 治療前,3 組患者KSS 評分比較差異無統計學意義;治療后1個月、1年,A、B組患者KSS評分均高于保守組(P<0.05),A、B兩組KSS評分比較差異無統計學意義,見表1。

表1 3組KSS評分比較(±s,分)

表1 3組KSS評分比較(±s,分)

治療后1年89.2±4.7 89.5±4.2 51.3±4.5組別A組B組保守組治療前36.5±4.1 35.7±4.4 35.9±4.7治療后1個月89.3±3.8 89.7±3.5 78.6±3.8

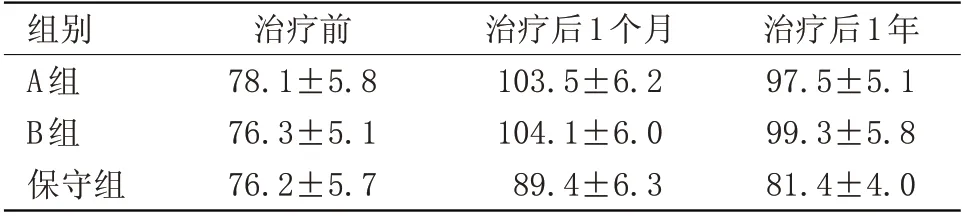

2.2 3組膝關節活動度比較 治療前,3組患者膝關節活動度比較差異無統計學意義;治療后1個月、1年,A、B組患者膝關節活動度均高于保守組(P<0.05),A、B 兩組膝關節活動度比較差異無統計學意義,見表2。

表2 3組膝關節活動度比較(±s,°)

表2 3組膝關節活動度比較(±s,°)

治療后1年97.5±5.1 99.3±5.8 81.4±4.0組別A組B組保守組治療前78.1±5.8 76.3±5.1 76.2±5.7治療后1個月103.5±6.2 104.1±6.0 89.4±6.3

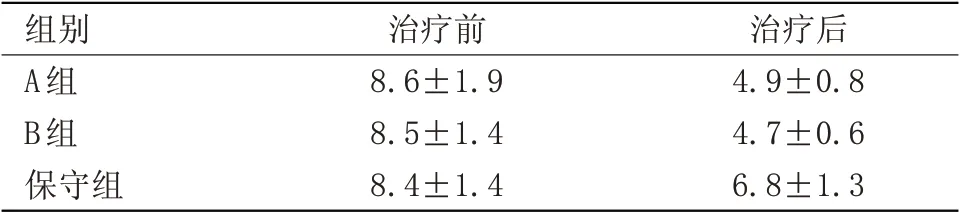

2.3 3 組VAS 評分比較 治療前,3 組患者VAS 評分比較差異無統計學意義;治療后1個月、1年,A、B組患者VAS評分均低于保守組(P<0.05),A、B兩組VAS評分比較差異無統計學意義,見表3。

表3 3組VAS評分比較(±s,分)

表3 3組VAS評分比較(±s,分)

治療后4.9±0.8 4.7±0.6 6.8±1.3組別A組B組保守組治療前8.6±1.9 8.5±1.4 8.4±1.4

2.4 3 組手術情況比較 A 組患者術中出血量、手術用時、引流量均大于B組(P<0.05),見表4。

表4 3組手術情況比較(±s)

表4 3組手術情況比較(±s)

引流量(mL)472.4±68.1 260.3±61.4 12.457 0.000組別A組B組t值P值術中出血量(mL)360.4±45.4 181.3±40.9 15.784 0.000手術用時(min)79.1±10.3 61.7±9.8 6.591 0.000

2.5 3 組并發癥發生情況比較 A 組患者深度感染3 例、淺表感染1例、血栓栓塞1例,未出現血腫。B組患者血栓栓塞3例,未出現感染和血腫。A組并發癥總發生率(17.24%)與B組(10.34%)比較差異無統計學意義(χ2=0.580,P=0.446),但A 組感染發生率(13.79%)顯著高于B 組(0.00%)(χ2=4.296,P=0.038)。

3 討論

膝關節骨性關節炎會導致患者出現關節疼痛以及運動功能障礙,其治療原則也主要為消除患者關節疼痛,恢復運動功能。郭建斌等[5]研究顯示,人工膝關節置換術能夠有效緩解患者疼痛,恢復關節活動度和運動功能,是膝關節骨性關節炎有效的治療方式之一。本研究結果顯示,接受治療后,A、B兩組KSS評分均高于保守組,A、B兩組膝關節活動度均大于保守組,A、B 兩組VAS 評分均低于保守組(P<0.05),A、B 兩組KSS 評分、膝關節活動度、VAS 評分比較差異無統計學意義,提示人工膝關節置換術短期遠期療效均優于保守治療;A 組患者術中出血量、手術用時、引流量大于B 組(P<0.05);A組患者深度感染發生率顯著高于B組(P<0.05),提示人工膝關節置換術中切除滑膜與否會在術中出血量、手術用時、引流量、感染風險方面有所差異,無論切除滑膜與否對于消除患者關節疼痛,恢復運動功能均具有顯著療效,與郭建斌等研究結果吻合。

人工膝關節置換術以人工半月板或軟骨置換病變關節,可以糾正關節畸形,有效改善關節功能,緩解膝關節疼痛[6]。人工膝關節置換術是骨科大手術,其手術成功的關鍵在于手術者的操作技術,要達到最佳治療效果手術時需盡可能地保持患者膝關節軟組織平衡,所以要不斷提升手術操作者的專業技術,人工膝關節置換術還存在術后感染和血栓栓塞癥(VTE)等風險,對此術中應注意操作,盡量縮短手術時間,避免軟組織過多剝離、電刀灼傷表皮、切口張力過大縫合等[7],減少感染風險,研究中A組患者感染風險大于B組,可能與手術操作更多,手術時間更長有關,VTE方面,膝關節置換術發生率較高,對此應對患者進行VTE 風險因素評價,并及時采取藥物(如肝素、阿哌沙班等)防治措施[8]。人工膝關節置換術膝關節骨性關節炎療效顯著,存在一定感染和VTE 風險,要達到較理想的治療效果,治療時提升手術操作技術,積極進行并發癥防治。

綜上所述,膝關節骨性關節炎采用人工膝關節置換術優于保守治療,不同手術方法在術中出血量、手術用時、引流量、感染和VTE風險方面有所差異,但療效均較好,建議應用時積極進行抗感染抗凝。