繪事會(huì)心

孟憲平

一

聽張洪忠老師說起和譚智群老師聯(lián)展的時(shí)候,我腦子里立馬冒出來一句話:風(fēng)格迥異,氣息相通。

風(fēng)格迥異這一點(diǎn)倒是很明顯。可怎么叫氣息相通?他們氣息相通嗎?

你看張洪忠,深居簡出,行裝素樸,簡直如山中的隱居老者;再看譚智群,長發(fā)飄飄,氣宇軒昂,恰似梁山的綠林英豪。要是兩人同演一臺(tái)戲,那劇本真得要費(fèi)點(diǎn)想象力。

不過,要是看他們的畫,“氣息相通”就不難理解了。最直白的解釋是,他們畫的都是那種讓人愛看的畫。站在他們的畫跟前,你會(huì)立馬被吸引住,情不自禁地看了又看,品了又品,忘乎所以,拔不動(dòng)腳了。

這很不容易。這些年來畫展這么多,能到現(xiàn)場(chǎng)就已經(jīng)不易,看完畫后竟然不覺得枯燥、辛苦,更是十分難得。要是能引得觀眾戀戀不舍、念念不忘,那簡直是奢望。

張洪忠和譚智群的畫就是這樣,讓人愛看。畫大家愛看的畫,這是他們沒有商量過,卻暗地里都在默默用力做的事。這不是氣息相通是什么?

二

不僅如此。他們對(duì)于繪畫的追求,還要比一般的“好看”高一大截。

兩位教授都有強(qiáng)烈的意識(shí):我們是學(xué)院藝術(shù)家。學(xué)院藝術(shù)的追求,乃是在視覺感動(dòng)之中蘊(yùn)含深意。他們倆的油畫風(fēng)景,都是在學(xué)院藝術(shù)的系統(tǒng)中,堅(jiān)持對(duì)自然和傳統(tǒng)的研究,提升自身的學(xué)養(yǎng)和境界,力圖在高妙的形式語言中創(chuàng)造深邃的意境。

因?yàn)橛幸饩常庞袔敫小D悴艜?huì)覺得,自己好像不知不覺進(jìn)入到他們所描繪的那種地方去了。

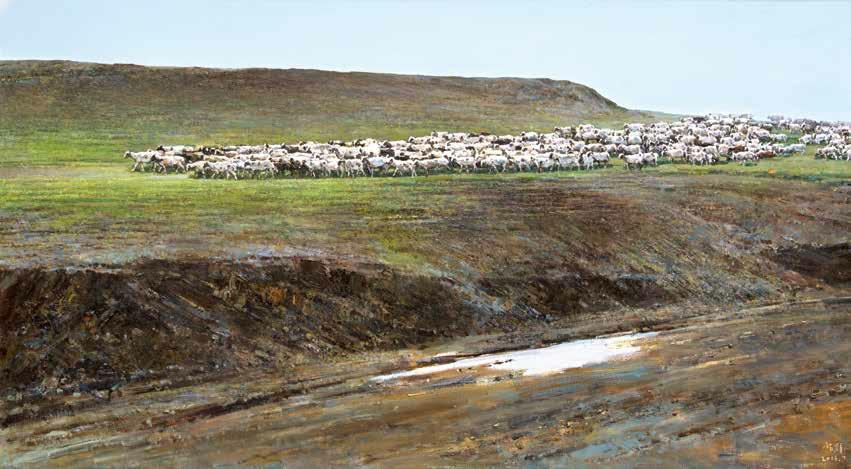

那月空下渾圓的山崗,是我們小時(shí)候曾經(jīng)撒歡奔跑的地方,蕭瑟的秋風(fēng)、層疊的遠(yuǎn)山、空曠的回聲,都讓我們心神向往。這是張洪忠的意境。

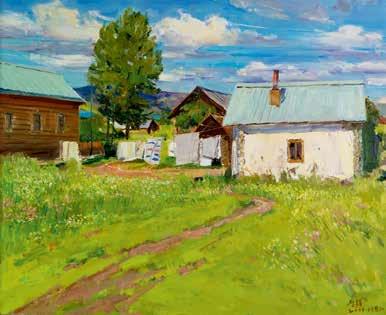

那暖暖的斜陽,村頭歪七扭八的街巷,跑出村落就是綠油油的菜地農(nóng)田,弄不巧樹下就是一攤綠水,映射著藍(lán)天白云,多么美妙的家園。這是譚智群的意境。

三

意境似乎不應(yīng)該有高低,為了意境而創(chuàng)設(shè)的風(fēng)格也沒有高低。它們只關(guān)切趣味,甚至關(guān)切人格和個(gè)性。

張洪忠是那種看上去很溫和,但內(nèi)心卻超然冷峻的人。譚智群則是那種看上去很瀟灑,而實(shí)際上竟頗多溫情質(zhì)樸的人。這都刻在他們的畫面上。

他們風(fēng)格迥異、大異其趣。最明顯的恐怕就是,一個(gè)有色,一個(gè)無色。

譚智群的色彩就不用多說了,地地道道的山藝美院一畫室色彩的經(jīng)典風(fēng)貌。他對(duì)外光下形體的色彩敏感、冷暖差異的精準(zhǔn)調(diào)和,直逼歐洲印象派和由此引發(fā)的20世紀(jì)新外光寫實(shí)派的精髓,用溫潤的光色傾灑滿心的暖意。

張洪忠不是不喜歡印象派。當(dāng)年峨莊下鄉(xiāng),他向我們展示他畫的一大疊色彩斑斕的外光寫生,至今讓我們記憶猶新。但他最終選擇了化絢爛而歸平淡之路:用色性微差的青赭黑白追尋唐詩宋詞中的悠遠(yuǎn)意境。

四

記得當(dāng)年讀的一本書中說過:彩色是分裂,是人為了建構(gòu)世界而付出的代價(jià),建構(gòu)之美須靠和諧得以表達(dá);無色是完整,但未經(jīng)分裂的完整是虛空,只有分裂而復(fù)歸的完整才是超越。

譚智群的畫有雄心,充滿對(duì)生活和自然的熱愛和向往。他不僅充分施展色彩的建構(gòu)力,還善于在對(duì)比中尋求平衡與和諧,創(chuàng)造溫情和感染力。

張洪忠的畫有境界,看似樸實(shí)無華,靜默無聲,實(shí)則每一筆下去都充滿自由和張力。他用濃縮和壓抑的色彩皴擦出犀利的野崮荒城,堪為齊魯鄉(xiāng)土文明的歷史回響。

有雄心有境界,有愛戀有禪意,有鄉(xiāng)土情濃,有高山流水,有入世的情懷,又有出世的超逸。這是山藝的藝術(shù)家們的雙重性情。所以,在這里生活的我們,將會(huì)獲得一種完整的生命。

譚智群畫的像是春和夏。張洪忠畫的更像是秋和冬。

他們放到一起,四季就全了。