區(qū)塊鏈助推我國(guó)企業(yè)信用體系優(yōu)化研究

趙齊晴 劉標(biāo)勝

摘 要:隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系的發(fā)展,企業(yè)信用體系的建設(shè)與完善對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉足輕重,但當(dāng)今企業(yè)體系仍不夠完善,存在著企業(yè)信用制度滯后、企業(yè)違約形式多樣等問題,對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重的損失,同時(shí)傳統(tǒng)企業(yè)鏈的弊端不斷顯現(xiàn),整個(gè)企業(yè)金融平臺(tái)票據(jù)流轉(zhuǎn)、拆分均依托核心企業(yè)信用,使企業(yè)信用半徑受到局限,因此我國(guó)更需要建設(shè)一個(gè)統(tǒng)一高效的企業(yè)信用平臺(tái)。區(qū)塊鏈技術(shù)在企業(yè)平臺(tái)的創(chuàng)新運(yùn)用,優(yōu)化了企業(yè)信用平臺(tái)的功能,簡(jiǎn)化了企業(yè)信用平臺(tái)業(yè)務(wù)流程,其中區(qū)塊鏈所具有的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)、不可篡改、智能合約等特性,最大化實(shí)現(xiàn)了“四流”合一,增加數(shù)據(jù)的可信度,固化資金清算路線,避免了一系列企業(yè)信用損失行為,為更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用平臺(tái)提供了有力的支撐。

關(guān)鍵詞:企業(yè)信用;區(qū)塊鏈;企業(yè)鏈;智能合約

根據(jù)財(cái)匯金融大數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)顯示,截至2019年9月底,企業(yè)中出現(xiàn)120多家公司存在標(biāo)準(zhǔn)化債券發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約,其中上市公司占所有債券違約公司的23.5%。由于征信體系不完善,存在企業(yè)惡意篡改自身信息,騙取融資等問題,導(dǎo)致了企業(yè)融資難度加大。在傳統(tǒng)企業(yè)鏈中,企業(yè)之間存在著數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、信息傳遞障礙等問題,阻礙了企業(yè)間的發(fā)展。而區(qū)塊鏈所具有的去中心化、不可篡改、智能化合約等技術(shù),并通過建立分布式數(shù)據(jù)庫可以有效解決企業(yè)間信息不對(duì)稱等問題。2019年10月24日,習(xí)近平總書記在中央政治局第十八次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新重要突破口,加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。區(qū)塊鏈發(fā)展上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。有鑒于此,本項(xiàng)目對(duì)區(qū)塊鏈助推我國(guó)企業(yè)信用優(yōu)化方面的運(yùn)用展開研究,利用區(qū)塊鏈技術(shù)改變傳統(tǒng)企業(yè)信用鏈條的內(nèi)在關(guān)系,為完善企業(yè)信用機(jī)制提供相應(yīng)的對(duì)策建議。

一、文獻(xiàn)綜述

傳統(tǒng)的信用體系的弊端不斷顯現(xiàn),例如企業(yè)間系統(tǒng)不互通、貿(mào)易上主要依靠紙質(zhì)單據(jù)傳遞,造成企業(yè)“信息孤島”,四流難合一。企業(yè)間貿(mào)易單憑合同約束,融資企業(yè)的資金使用及還款情況不可控性較高,交易中出現(xiàn)票據(jù)造假等問題,業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及金融風(fēng)險(xiǎn)高居不下,此外核心企業(yè)信用不能跨級(jí)傳遞,二級(jí)及以上企業(yè)無法通過核心企業(yè)授信實(shí)現(xiàn)融資等問題。Templar(2016)指出,通過區(qū)塊鏈技術(shù)提高SCF數(shù)據(jù)的透明度,建立可信任的業(yè)務(wù)流程,不僅可以增強(qiáng)融資交易功能,還能消除冗余、改善監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享化。區(qū)塊鏈的自治分布式網(wǎng)絡(luò)特性,天然適用于企業(yè)間服務(wù)和流程,其開放性、去中心化、可追溯性以及真實(shí)驗(yàn)證且不可篡改等特性,是幫助企業(yè)信用突破瓶頸的最佳方案(Raval,2016)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、核心企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等參與者利用區(qū)塊鏈技術(shù)為信用多級(jí)流轉(zhuǎn)的企業(yè)信用供應(yīng)鏈模式提供了支撐,增大了信用融資的輻射范圍(姜浩,2019);同時(shí),提出嵌入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)有助于企業(yè)間構(gòu)建開放式、共享式征信架構(gòu),優(yōu)化企業(yè)信用體系(劉思璐,2019)。

學(xué)者們主要對(duì)企業(yè)間信息不對(duì)稱及信用傳遞等問題展開了研究,但是對(duì)區(qū)塊鏈推進(jìn)企業(yè)信用結(jié)構(gòu)優(yōu)化的具體措施研究較少,本研究正是對(duì)此展開研究,希望能從理論上和實(shí)踐上對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)運(yùn)用于企業(yè)信用建設(shè)有所幫助。

二、我國(guó)企業(yè)信用存在的問題分析

我國(guó)企業(yè)構(gòu)成主要以國(guó)有企業(yè)為主體,但同時(shí)也存在大量的民營(yíng)企業(yè)。國(guó)有企業(yè)由于有政府信用作為背書,信用要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于民營(yíng)企業(yè)。以企業(yè)為例,截至2018年底,我國(guó)企業(yè)超過2900萬家,個(gè)體工商戶超過6500萬戶,占全部市場(chǎng)主體的比重超過90%。2018年企業(yè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)度超過35%,吸納全國(guó)80%以上就業(yè)人口,貢獻(xiàn)50%以上稅收(郭瑩,2020)。但由于企業(yè)普遍缺乏可抵押資產(chǎn)、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)等不足與現(xiàn)有金融體系營(yíng)運(yùn)模式存在沖突,現(xiàn)有的融資條件難以滿足金融體系的基本要求。但總體來說,我國(guó)企業(yè)信用制度建設(shè)仍然存在較大的問題。

1.企業(yè)信用制度建設(shè)滯后

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革的深化,我國(guó)相關(guān)部門也制定了關(guān)于企業(yè)信用的相關(guān)法規(guī)和行政規(guī)章(見表1)。央行在早期頒布了《征信機(jī)構(gòu)管理辦法》和《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》,對(duì)企業(yè)和個(gè)人信用的實(shí)施主體、信用期限等作了規(guī)定;國(guó)務(wù)院在2013年發(fā)布《征信業(yè)管理?xiàng)l例》,對(duì)征信機(jī)構(gòu)信用使用進(jìn)行了明確規(guī)定等。

據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),我國(guó)企業(yè)每年因信用缺失導(dǎo)致的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)6000億元,然而我國(guó)目前還沒有制定真正的信用法律,現(xiàn)有信用規(guī)章制度也僅僅是服務(wù)于金融行業(yè),沒有建立全社會(huì)統(tǒng)一的信用標(biāo)準(zhǔn)體系,導(dǎo)致信用違約事件層出不窮,對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重?fù)p失。

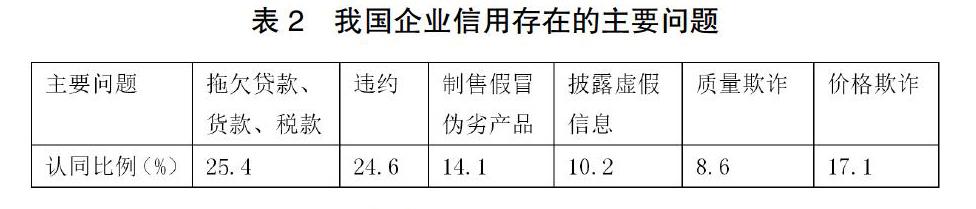

2.企業(yè)違約形式多樣

在征信成本高,而違約成本低的情況下,部分社會(huì)法人或企業(yè)不重視信用記錄,時(shí)常出現(xiàn)企業(yè)合同違約、拖欠貸款、質(zhì)量或價(jià)格欺詐、披露虛假信息等一系列違約情況(如下圖1),從而導(dǎo)致企業(yè)信用受損并面臨財(cái)務(wù)危機(jī),甚至?xí)仁蛊髽I(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算。

從表2可以看出,我國(guó)企業(yè)信用所存在的問題主要是合同違約(約占比24.6%),企業(yè)違約事件頻頻發(fā)生,究其原因,我國(guó)關(guān)于企業(yè)違約懲戒機(jī)制不完善,企業(yè)違約成本過低,對(duì)企業(yè)未起到約束作用。此外,由于信用懲戒對(duì)于企業(yè)影響較小,企業(yè)缺乏主動(dòng)修復(fù)的意識(shí),信用修復(fù)態(tài)度不積極。

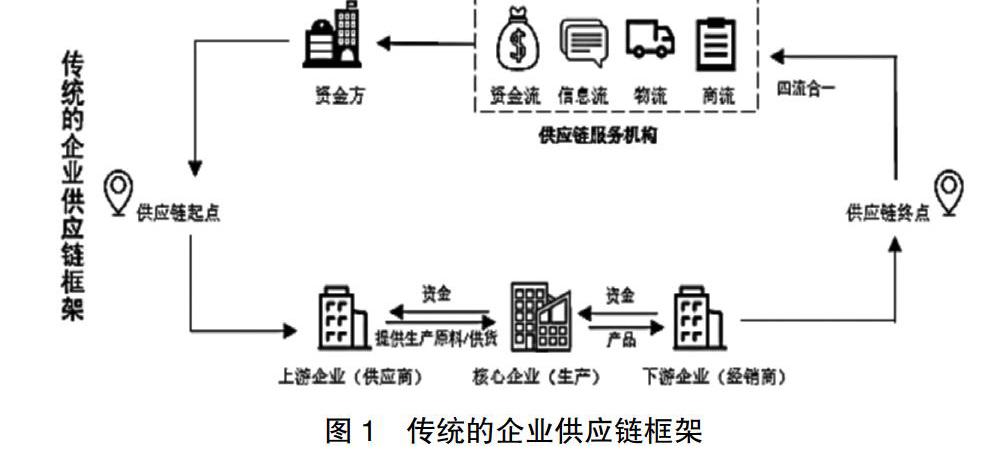

3.企業(yè)信用半徑受到局限

從服務(wù)網(wǎng)絡(luò)來看,當(dāng)核心企業(yè)不再具有信用擔(dān)保能力和金融風(fēng)險(xiǎn)授信時(shí),核心企業(yè)為“利益節(jié)約”,可能會(huì)采取一些“信息封閉”手段,據(jù)此使企業(yè)信用系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)大大增加。此外,核心企業(yè)的信用傳遞缺乏顆粒層級(jí)的滲透,中下游企業(yè)仍難以獲取核心企業(yè)的憑證,距核心企業(yè)較遠(yuǎn)的下游企業(yè)激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)不完善,從而使規(guī)模效益范圍有限,在一定程度上限制了企業(yè)的總數(shù)量,如圖1所示。

從上圖所展現(xiàn)的傳統(tǒng)金融平臺(tái)模式,不難看出各企業(yè)機(jī)構(gòu)間最大的挑戰(zhàn)是如何在多個(gè)金融機(jī)構(gòu)和多個(gè)上下游企業(yè)之間建立信任。在缺乏信用基礎(chǔ)設(shè)施且缺少準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)的條件下,鏈上企業(yè)的信用評(píng)級(jí)、融資審批、授信管理以及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)等風(fēng)險(xiǎn)難以評(píng)估,相關(guān)成本難以控制。此外,認(rèn)可度較低的票據(jù)和紙質(zhì)化的交易程序,存在著票據(jù)造假的可能性,并缺少流動(dòng)性,整個(gè)企業(yè)金融平臺(tái)票據(jù)流轉(zhuǎn)、拆分均依托核心企業(yè)信用,造成供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻較高,導(dǎo)致核心企業(yè)的信用半徑受到局限。

4.企業(yè)間缺乏統(tǒng)一高效信用平臺(tái)

整個(gè)社會(huì)的信用平臺(tái)還未統(tǒng)一完善、缺乏統(tǒng)一的信用平臺(tái),具體體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:第一,信用共享機(jī)制缺失,由于企業(yè)信用信息系統(tǒng)架設(shè)在人民銀行系統(tǒng)內(nèi)的專網(wǎng)上,使一些非金融系統(tǒng)機(jī)構(gòu)無法接入。另外,由于企業(yè)銀行信息涉及企業(yè)和銀行的商業(yè)機(jī)密,相關(guān)信用信息的使用、公開和曝光都缺少可參照?qǐng)?zhí)行的規(guī)章依據(jù),使得信息共享難以實(shí)現(xiàn)。第二,缺乏統(tǒng)一的企業(yè)信用信息平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換共享。目前,由人民銀行牽頭帶動(dòng)企業(yè)體系建設(shè),且以收集銀行系統(tǒng)的信貸信用信息為主。同時(shí),部分地方政府也建立了企業(yè)數(shù)據(jù)庫,側(cè)重采集政府部門產(chǎn)生的非銀行信息,部分垂直管理單位也在搭建自有信用信息平臺(tái),但是這些信息系統(tǒng)多數(shù)沒有聯(lián)網(wǎng),這些局限使我國(guó)企業(yè)信用共享始終難以邁出實(shí)質(zhì)性的步伐。

三、區(qū)塊鏈助力企業(yè)信用優(yōu)化的流程再造

1.打造基于區(qū)塊鏈技術(shù)的企業(yè)信用平臺(tái)

針對(duì)我國(guó)企業(yè)信用所存在的多層問題,區(qū)塊鏈技術(shù)所具有的不可篡改、數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)、可追溯的技術(shù)體系,可通過構(gòu)建分布式數(shù)據(jù)庫解決企業(yè)交易環(huán)節(jié)的信息不對(duì)稱。傳統(tǒng)的企業(yè)供應(yīng)鏈框架中的核心企業(yè)的信用半徑僅僅局限于一級(jí)供應(yīng)商與經(jīng)銷商,使得二級(jí)及下游企業(yè)的信用無法得到保障,從而導(dǎo)致銀行對(duì)中下游企業(yè)的放貸嚴(yán)格,造成下游企業(yè)融資困難。

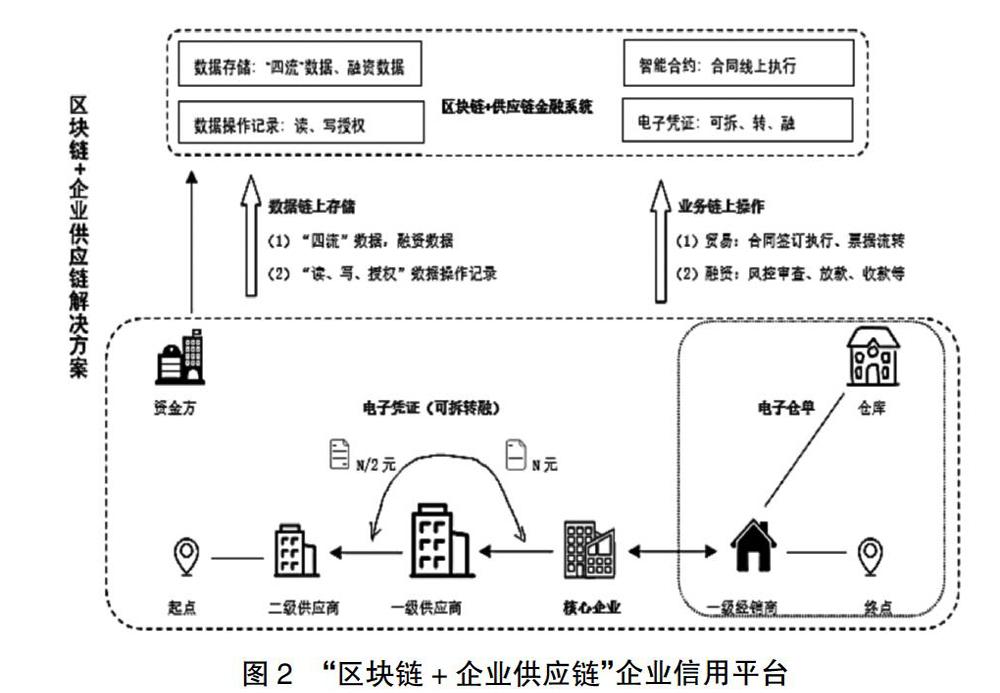

由圖2可以看出“區(qū)塊鏈+企業(yè)供應(yīng)鏈”的創(chuàng)新和優(yōu)化表現(xiàn)為:憑證的多級(jí)可拆、轉(zhuǎn)、融,線上化的業(yè)務(wù)執(zhí)行以及業(yè)務(wù)的鏈?zhǔn)酱鎯?chǔ)。對(duì)比傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式,它的主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在:

第一是最大化地實(shí)現(xiàn)“四流合一”,區(qū)塊鏈的不可篡改性使數(shù)據(jù)的可信度增加,降低了企業(yè)融資、信用審核以及銀行風(fēng)控的難度。

第二是通過區(qū)塊鏈的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)使合同簽訂、風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)獲取、票據(jù)流轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)執(zhí)行線上化,從而縮短業(yè)務(wù)周期,提高業(yè)務(wù)效率,緩解了因業(yè)務(wù)流程繁重所造成的銀行對(duì)企業(yè)信用狀況的忽視。

第三是憑證可多級(jí)拆、轉(zhuǎn)、融,解決非一級(jí)供應(yīng)商融資難,資金短缺的問題,提高企業(yè)資金流轉(zhuǎn)效率,一定程度上避免了拖欠貨款、貸款等情況的信用損失。

第四是智能合約固化資金清算路徑,極大減少故意違約及拖欠賬款等行為的發(fā)生,促進(jìn)了企業(yè)信用體系的建設(shè)。

綜上所述,區(qū)塊鏈技術(shù)所具有的不可篡改性、高安全性、鏈?zhǔn)酱鎯?chǔ)結(jié)構(gòu)、智能合約、實(shí)物與數(shù)據(jù)的真實(shí)對(duì)接,為更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用平臺(tái)提供了有力的技術(shù)支撐。

2.智能化合約提高企業(yè)信用傳遞半徑

基于區(qū)塊鏈的智能合約(Smart Contract)可以保證風(fēng)險(xiǎn)完整監(jiān)控,將合同和需要執(zhí)行的條款通過計(jì)算機(jī)代碼的方式編入?yún)^(qū)塊鏈中,智能合約在確認(rèn)條約執(zhí)行條件滿足后,機(jī)器將自動(dòng)執(zhí)行交易流程,便在一定程度上避免了人工執(zhí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)。此外在“區(qū)塊鏈+企業(yè)供應(yīng)鏈”的新型體系中,每一項(xiàng)區(qū)塊信息的錄入均具有可追溯和不可篡改的特性,區(qū)塊鏈技術(shù)確保分類賬本的信息安全,且僅有授權(quán)主體可查看具體企業(yè)業(yè)務(wù)的訂單信息、信用信息、融資請(qǐng)求和操作進(jìn)度,有利于企業(yè)訂單、合同、票據(jù)等紙質(zhì)憑證轉(zhuǎn)化為真正意義上的數(shù)字資產(chǎn)。同時(shí)電子憑證的可拆分,可以無障礙實(shí)現(xiàn)多級(jí)流轉(zhuǎn),可使鏈上企業(yè)始終處于公平共存、互相監(jiān)督的良性商業(yè)場(chǎng)景中,真正做到“信用自證”和“信用自增”,徹底釋放核心企業(yè)的信用價(jià)值,增大核心企業(yè)信用傳遞半徑。

3.實(shí)現(xiàn)高效、安全的企業(yè)信息數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)

與傳統(tǒng)企業(yè)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫的中心化管理不同,區(qū)塊鏈?zhǔn)怯啥鄠€(gè)權(quán)利節(jié)點(diǎn)共同組成的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò),根據(jù)協(xié)議,其中的每個(gè)節(jié)點(diǎn)可以擁有維護(hù)和管理數(shù)據(jù)庫的義務(wù)和權(quán)利。由于節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)所具有的一致性,不同的參與者使用這些數(shù)據(jù)時(shí),可直接查看自有數(shù)據(jù),避免了反復(fù)校驗(yàn)和審查的過程,提高了信息處理效率。同時(shí),整個(gè)區(qū)塊鏈的運(yùn)作并不會(huì)因部分節(jié)點(diǎn)遭到破壞而受到影響,極大地提高了數(shù)據(jù)的安全性。此外,融合了區(qū)塊鏈“零知識(shí)證明”技術(shù)的企業(yè)信用鏈,實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶主體披露信息的真實(shí)性,且確保敏感信息的安全性,可以有效保護(hù)鏈上企業(yè)的信息安全,降低企業(yè)信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

四、區(qū)塊鏈助推企業(yè)信用優(yōu)化的路徑選擇

基于區(qū)塊鏈技術(shù)的企業(yè)信用平臺(tái)的建立,完善了企業(yè)信用制度,運(yùn)用智能化合約技術(shù)大大減少了企業(yè)的違約事件,同時(shí)通過區(qū)塊鏈鏈?zhǔn)郊軜?gòu)將核心企業(yè)信用傳遞半徑發(fā)揮最大化,打造統(tǒng)一高效的企業(yè)信用平臺(tái)。

1.加強(qiáng)制度建設(shè),完善企業(yè)信用法制環(huán)境

考慮以《中小企業(yè)促進(jìn)法》為指導(dǎo),整合現(xiàn)有的《公司法》、《擔(dān)保法》等,制定出有效的相應(yīng)有關(guān)企業(yè)信貸方面法律,就補(bǔ)償機(jī)制、擔(dān)保機(jī)構(gòu)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、稅收優(yōu)惠等方面做出具體的規(guī)定,使企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的設(shè)立運(yùn)作有法可依。同時(shí),完善與信用擔(dān)保體系有關(guān)的相應(yīng)法律,如制定企業(yè)促進(jìn)法、企業(yè)信貸法等,這有助于明確各級(jí)政府以及各部門對(duì)企業(yè)發(fā)展的政策方針及所承擔(dān)的責(zé)任,使信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)在企業(yè)債權(quán)保護(hù)、欺詐處理、信息披露等方面具有通暢的訴訟渠道和完備的法律保障,促進(jìn)我國(guó)企業(yè)信用體系有效發(fā)展。

2.依托區(qū)塊鏈技術(shù),再造企業(yè)信用流程

基于核心企業(yè)和區(qū)塊鏈技術(shù)平臺(tái)打造的企業(yè)信用服務(wù)平臺(tái)體系,主要服務(wù)于運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)自身的上下游企業(yè)。需要核心企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及技術(shù)平臺(tái)三方之間依托物聯(lián)網(wǎng)組建成平臺(tái),融合區(qū)塊鏈技術(shù),保證“四流”數(shù)據(jù)的完整性與真實(shí)性,通過強(qiáng)化數(shù)據(jù)管理,精準(zhǔn)完善企業(yè)信用體系進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)“平臺(tái)化”。堅(jiān)持以標(biāo)準(zhǔn)化流程吸引各產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)對(duì)接平臺(tái),擴(kuò)大多層企業(yè)信用鏈的產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍,降低上下游企業(yè)的融資成本,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)包的高效審核、發(fā)行、交易、融資,鼓勵(lì)多方探索、共建基于區(qū)塊鏈技術(shù)多層企業(yè)信用體系,以助推我國(guó)企業(yè)信用體系的建設(shè)與發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]白燕飛,翟冬雪,吳德林,林熹.基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融平臺(tái)優(yōu)化策略研究[J].金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究,2020,35(04):119-132.

[2]Simon Templar,Erik Hofmann,Charles Findlay. Financing the End-to-End Supply Chain:A Reference Guide to Supply Chain Finance[M].Kogan Page,2016.

[3]Raval. Decentralized Applications: Harnessing Bitcoins Blockchain Technology[M].O'Reilly Media,2016.

[4]姜浩.信用多級(jí)流轉(zhuǎn)的供應(yīng)鏈金融模式與國(guó)內(nèi)實(shí)踐研究[J].西南金融,2019(9):33-39.

[5]劉思璐.嵌人區(qū)塊鏈技術(shù)的供應(yīng)鏈金融征信系統(tǒng)優(yōu)化[J].征信,2019(8):16-20.

[6]郭瑩,鄭志來.區(qū)塊鏈金融背景下小微企業(yè)融資的模式與路徑創(chuàng)新[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理,2020,42(09):79-85.

[7]商務(wù)部市場(chǎng)秩序司.中國(guó)企業(yè)信用缺失導(dǎo)致每年損失達(dá)6000億元[EB/OL].(2011-05-04)[2021-01-20].http://dz.jjckb.cn/www/pag es/webpage.

[8]國(guó)家公共信用信息中心.失信治理分析報(bào)告[EB/OL].(2012-09-12)[2021-01-20].https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongs hi/sxhmdydbg.html.

作者簡(jiǎn)介:趙齊晴(2000- ),女,山東菏澤人,江蘇經(jīng)貿(mào)學(xué)院金融學(xué)院學(xué)生,研究方向:國(guó)際金融;劉標(biāo)勝(1976- ),男,江西九江人,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,副教授,研究方向:農(nóng)村金融

- 商場(chǎng)現(xiàn)代化的其它文章

- 基于OLS的中國(guó)農(nóng)作物投入產(chǎn)出關(guān)系研究

- 黑龍江省對(duì)廣東省發(fā)展“飛地經(jīng)濟(jì)”的相關(guān)研究

- 山東省旅游業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換路徑選擇研究

- 探究科技金融對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響

- 基于多元統(tǒng)計(jì)分析的京津冀一體化區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究

- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代傳統(tǒng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展研究