軟巖條件下隧道進洞口仰坡開挖的變形分析

袁千城, 朱愛軍, , 趙歡樂,涂芳瑞,陳權川

(1.貴州大學 土木工程學院, 貴州 貴陽 550025;2.貴陽市建筑勘察設計有限公司, 貴州 貴陽 550081)

0 引言

隨著西部大開發的快速推進,為滿足社會經濟的發展需求,高速公路、高速鐵路在 21世紀迅速發展起來。為了達到縮短距離以節省時間的目的,以西南地區為代表的全國大部分地區修建了大量隧道工程。隨著隧道工程數量的增多,一系列工程問題頻繁出現,開挖隧道進出口段時常常出現仰坡變形及破壞,類似工程問題對施工人員的人身安全造成了威脅,影響施工進度且超出項目預算,處理不好的話,對后期的運營維護、參與方新項目的投標等也造成一定的影響。

在工程問題頻發的背景下,很多學者對隧道進洞口邊(仰)坡展開了研究并取得了一些進展,鄒啟新、鄧家林[1]用有限元研究分析了南水北調邙山區隧洞進口邊坡穩定性,結果表明,主應力差增大是促使滑動的本質原因。朱合華、李新星等[2]針對麻池河1號連拱隧道開挖下邊仰坡的穩定性變化進行數值分析,給出了該工程邊仰坡的加固措施意見。鄭彥奎[3]利用工程地質分析方法分析了洞口邊坡穩定性影響因素,就坡角對邊坡穩定性的影響做出了評價。盧歡[4]歸納出洞口段邊坡破壞模式有崩塌、傾倒、局部塌陷、堆塌、楔形及坡面破壞6類,并對鉆錢門隧道仰坡穩定性進行了數值研究。王根[5]結合具體工程研究了降雨條件下邊仰坡的穩定性。曾佑江[6]推導出土質和巖土混合邊坡在隧道支護與否情況下的穩定性系數公式,結合寶蘭客運線四處典型隧道洞口邊仰坡進行了對比分析。軟巖條件下隧道進洞口仰坡開挖的變形少有研究,本文依托貴州地區茍江隧道工程,利用FLAC3D建立模型,對軟巖條件下隧道進洞口仰坡開挖(支護與不支護情況下)的變形及其規律進行分析,以求為類似條件下隧道、仰坡的設計及施工提供參考。

1 數值模擬

本次模擬采用有限差分軟件 FLAC3D,該軟件具有強大的網格生成功能及計算能力,采用顯式的有限差分格式求解場的控制微分方程,結合混合單元離散模型,特別適用于分析漸進破壞失穩以及大變形,在模擬施工過程方面有其獨特的優勢。

1.1 模型建立

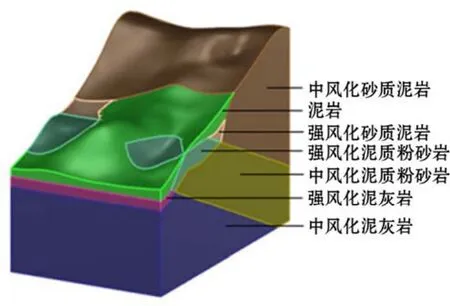

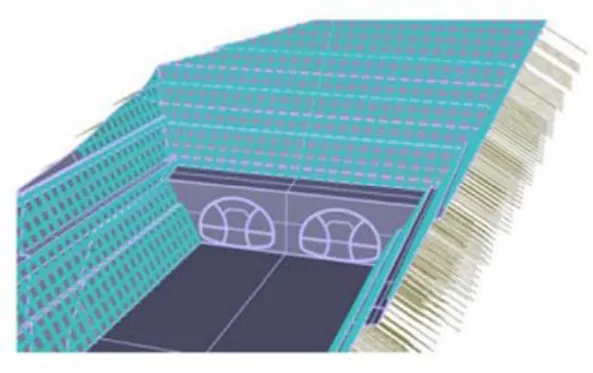

模型以貴州地區茍江隧道工程為依托,以平面施工圖中的坡體高程和地質剖面圖中的地層分界線數據為基礎,建立三維模型,如圖1所示。綜合考慮數值模擬的尺寸效應及隧道開挖的影響范圍,本次數值計算模型尺寸最終確定為:長×寬×高=258 m×160 m×(100~180)m。

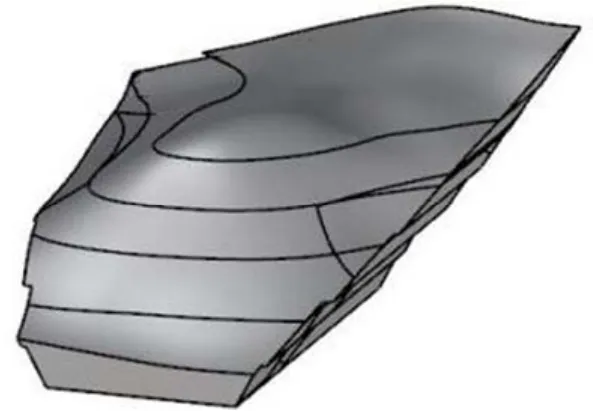

在進行隧道開挖之前,要先對山體進行挖方(見圖2),挖至隧道進洞高程,洞口形成仰坡。

圖1 三維模型

圖2 仰坡挖方

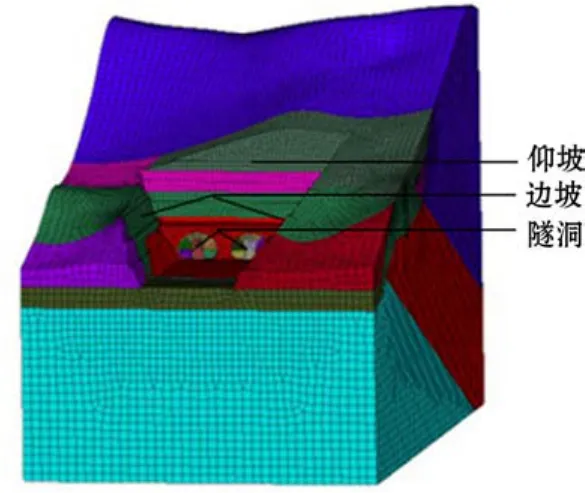

由于模型尺寸大、規整程度差,為了方便計算,故采用尺寸從1 m~5 m以六面體為主的漸變混合網格,在隧道周圍進行局部加密(見圖3),單元總數為400 167個,節點總數為271 061個。模型的左右邊界約束其水平向位移,下邊界約束豎直向位移,地表為自由邊界。巖體選用摩爾—庫倫彈塑性本構模型進行參數賦值。

圖3 網格劃分

1.2 參數的選取

計算采用的材料參數優先從依托工程隧道地質勘察資料中獲取,對于未給出的參數,通過收集翻閱其他地勘報告、《工程巖體分級標準》[7]、《工程地質手冊》[8]、《巖土工程新技術實用全書(第 3卷)》[9]、《巖石力學參數手冊》[10]及相關規范、文獻綜合確定,用于本次模擬的材料經驗參數見表1~表3。

1.3 開挖過程模擬及支護結構實現

開挖洞口時,從上至下依次卸荷,分5級開挖形成邊(仰)坡。需要支護時,每開挖一級,施做格構梁和打入錨索,最后施加預應力。

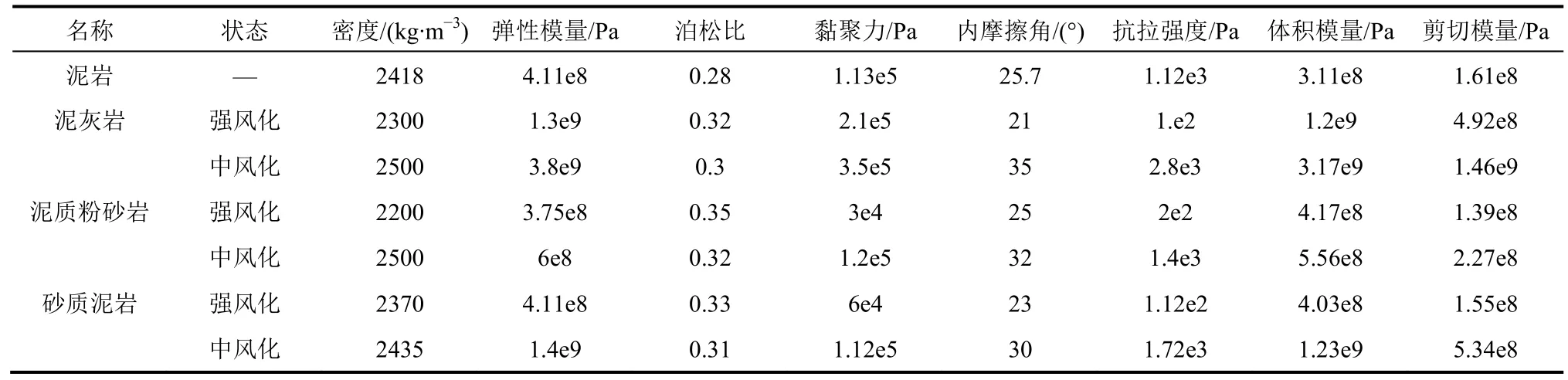

表1 巖體材料參數

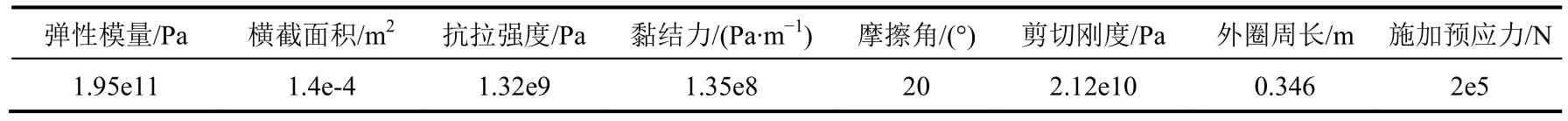

表2 邊(仰)坡支護錨索的材料參數

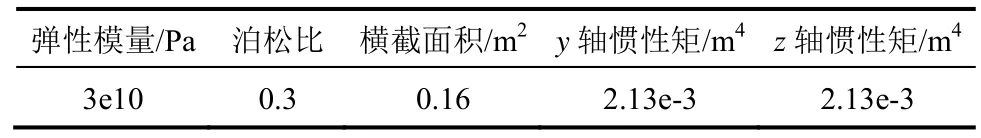

表3 格構梁支護材料參數

模擬中涉及到的支護結構有預應力錨索、格構梁(見圖4),所有支護結構采用彈性本構模型。預應力錨索通過外部建模軟件批量建立導出 dxf文件,再導入模擬軟件中,利用軟件中的Cable單元模擬,segments命令進行單元分割。錨索分為自由段和錨固段,模擬中預應力施加在自由段,預應力段施加范圍由結構單元的CID編號控制。

同樣,先外部建立格構梁,然后再導入,并賦予材料參數。用Beam單元來模擬,通過控制單元的最大長度(maximum-length)對格構梁進行分割,對齊錨索的節點,便于結構單元間連接。格構梁基礎需要嵌入巖體,根據工程經驗嵌入深度取0.5 m。

圖4 仰坡支護結構

1.4 監測點設置

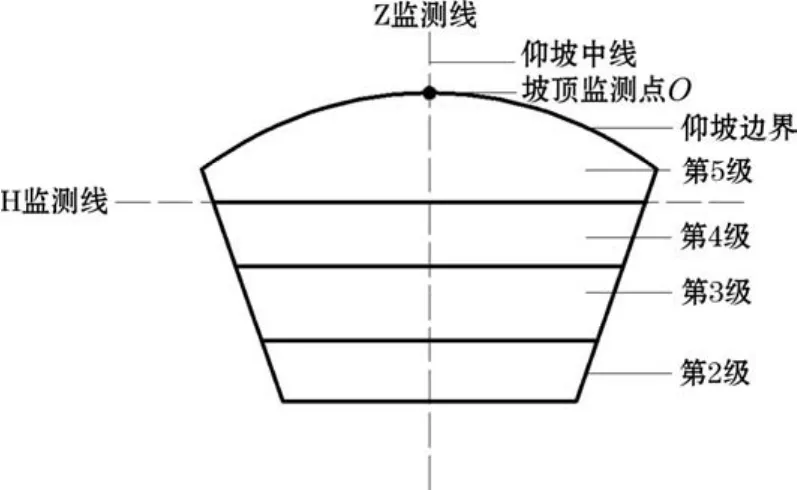

設置監測點、線,用于監測仰坡Y向位移隨開挖過程的變化,在仰坡坡面分別設置1條縱向監測線Z和1條橫向監測線H,在仰坡中線與仰坡邊界線交叉處設置坡頂監測點O見圖5。

2 仰坡開挖變形分析

2.1 模型整體和切片展示的位移(Y向)分析

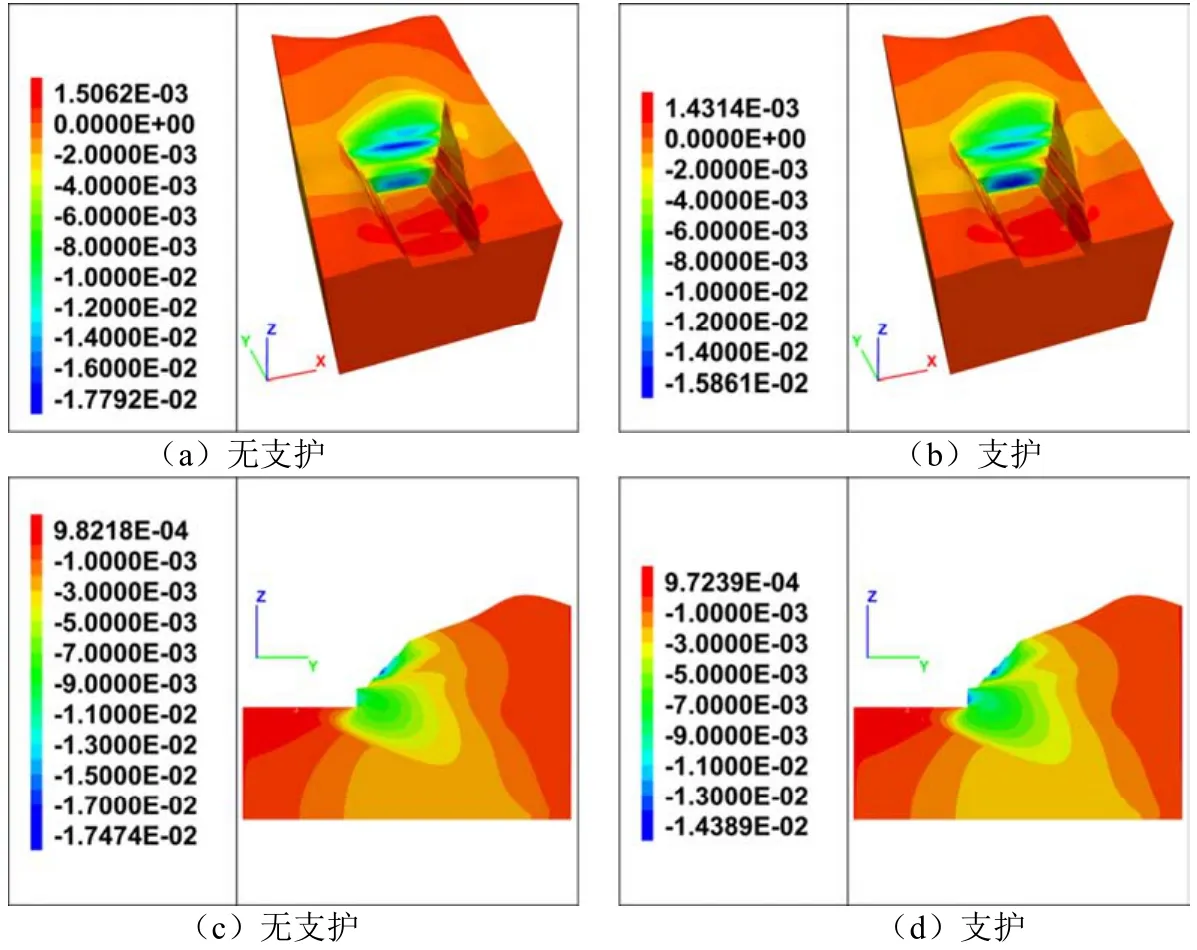

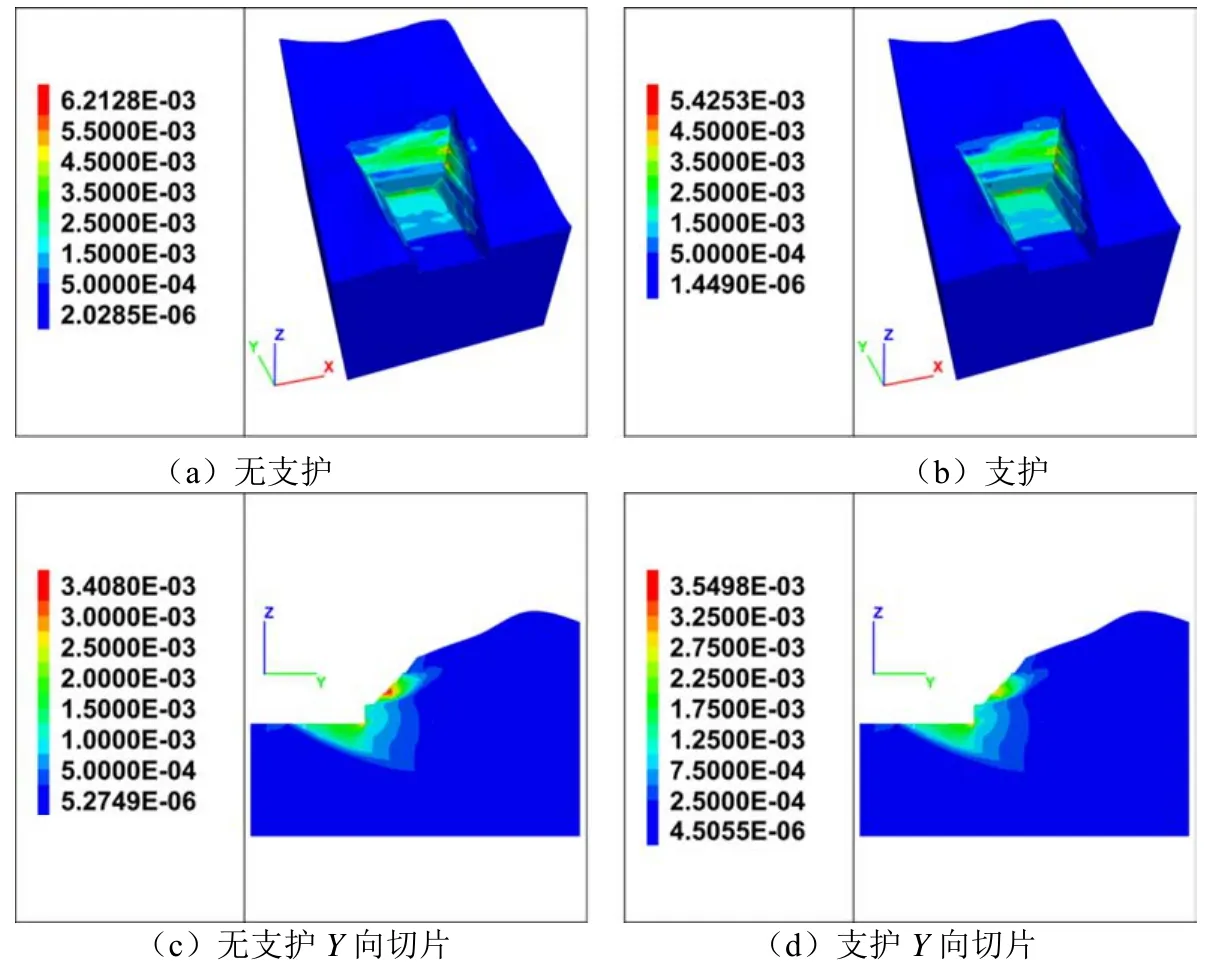

無支護情況下:如圖6(a)、圖6(c)所示,開挖完成后,坡面位移明顯,坡面的較大位移區域主要集中在仰坡的第2級與第3級仰坡之間。結合地質條件分析可知,是由于該區域是強風化砂質泥巖和強風化泥質粉砂巖層分界處,無支護的隧道端墻面區域位移也相對較大。如圖6(a)所示,以仰坡中線為分界,仰坡的上部較大位移區域右移,由圖3可以看出,右側地勢略高于左側。

圖5 坡面監測點、線(俯視圖)

支護情況下:如圖6(b)、圖6(d)所示,開挖完成后,最大位移值約為0.0158 m,與無支護情況時約0.0178 m相比下降了11%左右, 無支護的隧道端墻面成為最弱處,位移明顯增大,并且成為位移較大集中區域,而對于仰坡而言,第2級與第3級仰坡之間位移雖然有所減小,但仍為坡面較大位移集中區域。

圖6 仰坡Y向位移(單位:m)

綜合以上分析可知,開挖完成后,仰坡坡面較大位移集中區域位于第2級與第3級仰坡之間(即強風化砂質泥巖和強風化泥質粉砂巖層分界處),并且不受支護結構的影響;支護結構能在一定程度上抑制坡面位移大小,并且能改變較大位移集中區域,使之位于坡體最弱處,但并不能改變仰坡坡面上部較大位移區域右移趨勢,該趨勢只受地形影響。

2.2 模型坡頂監測點隨開挖變化的位移(Y向)分析

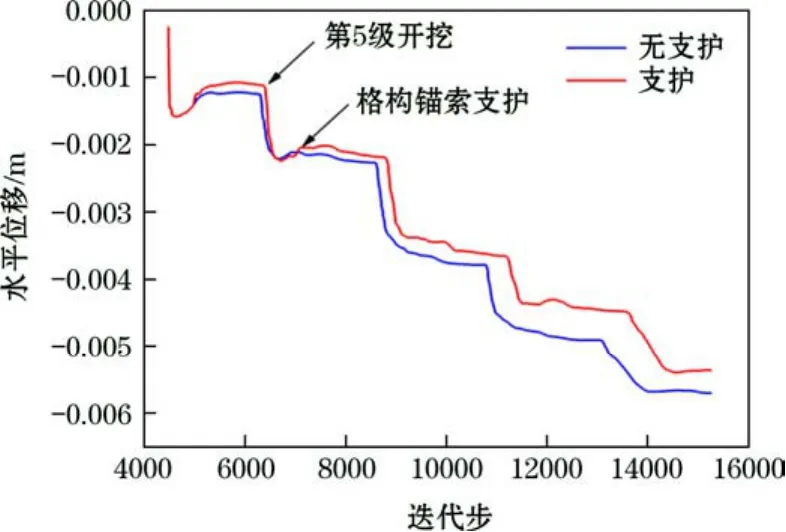

如圖7所示,每開挖完一級仰坡后,坡頂位移逐漸趨于穩定,直至下一級仰坡開挖為止,邊坡上部開挖時穩定趨勢較為明顯。支護結構能明顯控制仰坡變形,在仰坡下部開挖后最為明顯。

圖7 坡頂監測點O的Y向位移

2.3 坡面橫向和縱向位移隨開挖的變化

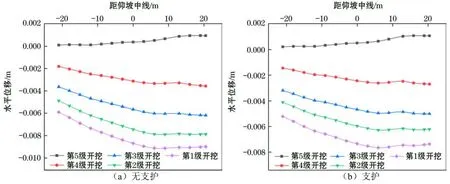

由于本次研究主要集中在仰坡坡面,所以本次分析不對第1級開挖進行分析。

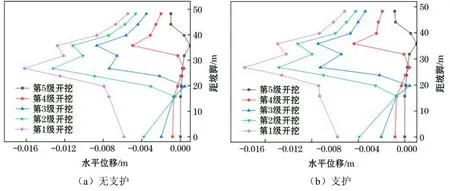

無支護情況下(坡面橫向H監測線):如圖8(a)所示,對于仰坡而言,第5級開挖完成之后,每開挖完一級,以仰坡中線為分界,右側位移均大于左側;整個開挖過程中,左側位移隨仰坡逐級開挖增加量比右側小,在仰坡上部開挖時最為明顯。這在一定程度上表明坡體右側更容易發生變形破壞,由圖3可以看出,右側地勢略高于左側。

支護情況下(坡面橫向H監測線):如圖8(b)所示,對于仰坡而言,第2級開挖監測點最大位移約為0.006 m,比無支護情況下第2級開挖監測點最大位移約0.008 m(見圖8(a))減小了25%,很明顯支護結構抑制了仰坡的變形。第5級開挖完成之后,每開挖完一級,以仰坡中線為分界,右側位移均大于左側,隨仰坡逐級開挖位移增加量右側大于左側,這一規律與無支護情況下一致。

圖8 仰坡坡面橫向監測線H的Y向位移

無支護情況下(坡面縱向Z監測線):如圖 9(a)所示,對于仰坡而言,較大位移點先是出現在仰坡第4級中部,約為0.005 m,隨著開挖的進行,較大位移點逐級下移,并且最終維持在第2級與第3級仰坡之間不再變化。

支護情況下(坡面縱向Z監測線):如圖9(b)所示,對于仰坡而言,支護后同監測線上監測點位移有所下降,第2級開挖監測點最大位移約為0.01 m,比無支護情況下第2級開挖監測點最大位移約0.014 m(見圖9(a))減小了29%。隨著開挖的進行,較大位移點逐級下移,并且最終維持在第2級與第3級仰坡之間不再變化。

圖9 仰坡坡面縱向監測線Z的Y向位移

綜合以上分析可知,對于仰坡而言:支護結構抑制了仰坡的變形;無論支護與否,受地形影響,第5級開挖完成之后,每開挖完一級,以仰坡中線為分界,仰坡右側位移均大于左側,隨仰坡逐級開挖位移增加量右側大于左側;較大位移點隨開挖逐級下移,并且最終維持在第2級與第3級仰坡之間不再變化,這與2.1節中仰坡坡面較大位移集中區域分析結果相對應。

2.4 模型最大剪應變增量分析

無支護情況下:如圖10(a)、圖10(c)所示,開挖完成后,最大剪應變增量在第2級與第3級仰坡之間貫通,正好與仰坡坡面較大位移集中區域相對應,最大值也在該區域。

支護情況下:如圖10(b)、圖10(d)所示,坡面區域有所改觀,在仰坡中下部最為明顯。

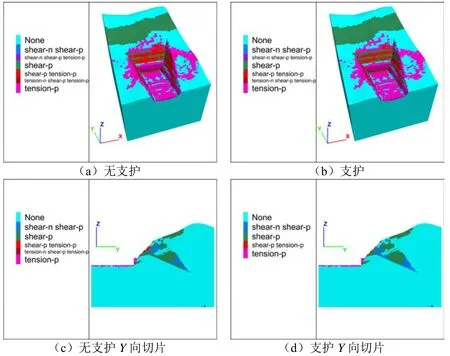

2.5 模型塑性區分布分析

無支護情況下:如圖11(a)、圖11(c)所示,開挖完成后,坡面表部出現大面積剪切塑性區,在仰坡中下部較為集中,局部出現張拉塑性區。

支護情況下:如圖11(b)、圖11(d)所示,坡體內剪切塑性區減少。由此可以推斷開挖仰坡過程中可能會出現局部滑動現象,開挖后及時支護能降低滑動的可能性。

圖10 仰坡最大剪應變增量

圖11 仰坡塑性區

3 結論

(1)開挖完成后,仰坡坡面較大Y向位移集中區域位于第2級與第3級仰坡之間(即強風化砂質泥巖和強風化泥質粉砂巖層分界處),并且不受支護結構的影響;支護結構能在一定程度上抑制仰坡變形,在仰坡下部開挖后最為明顯,并且能改變較大Y向位移集中區域,使之位于坡體最弱處。

(2)無論支護與否,受地形影響,仰坡坡面上部較大Y向位移區域右移;第5級仰坡開挖完成之后,每開挖完一級,以仰坡中線為分界,仰坡右側Y向位移均大于左側,隨仰坡逐級開挖Y向位移增加量右側大于左側。

(3)每開挖完一級仰坡后,坡頂Y向位移逐漸趨于穩定,直至下一級仰坡開挖為止,仰坡上部開挖時穩定趨勢較為明顯。

(4)受地形及仰坡巖體分布情況影響,隧道進洞口仰坡開挖時,在右側第2級與第3級仰坡之間(即強風化砂質泥巖和強風化泥質粉砂巖層分界處),較大Y向位移集中,最大剪應變增量貫通且較大,坡面表部出現大面積剪切塑性區,可能發生局部滑動,對該部位應根據實際情況采取支護措施。