重慶山地柑桔智慧無人融合生態田園模式研究

文/孔文斌,熊 偉,馮 洋,郭 鳳,熊棣文,張益佳

【導讀】重慶利用山地柑桔果園生態系統消納養殖污物、滯留泥沙、削減氮磷,改善農業生態環境,并通過全程機械化和機械智能化,提升農業生產效率,也為類似地區特色農業綠色發展提供了借鑒。

重慶是集大城市、大農村、大山區、大庫區和集中連片貧困區于一體的特殊區域,常住人口3 124 萬人,對糧食、肉蛋奶和果蔬等農副產品需求巨大,城市保供、農民增收任務重大,鞏固脫貧攻堅任務依然不輕[1]。同時,重慶還是長江上游的綠色生態屏障,國家長江經濟帶綠色發展戰略的核心區域,土地高負荷利用,是典型的生態脆弱區[2]。既要實現鄉村振興和鞏固脫貧攻堅成果,讓三峽移民穩得住、能致富,還要保護好三峽兩岸青山、一江碧水,筑牢長江上游重要生態屏障,在推進長江經濟帶綠色發展中發揮示范作用,只能共抓大保護、不能大開發[3]。因此,需要因地制宜強化農業綠色發展示范工作,管住源頭、調優結構,提升科技創新對農業綠色發展的貢獻度,構建以產業生態化和生態產業化為主體的特色農業生態經濟體系。

柑桔是重慶“最大搖錢樹”[4],生長的最佳適宜區。山上栽桔樹、山下種水稻,既保障三峽庫區糧食安全,又契合特色經濟、生態環境、脫貧攻堅和移民安穩致富目標,是踐行“兩山戰略”、落實長江經濟帶綠色發展的必然選擇。

一、柑桔栽培情況

長江流域地區是世界柑桔發源地之一,有近4 000 年的種植歷史。目前,重慶云陽縣建有桔官堂,萬州區沿江尚存延綿百里的千年古紅桔樹,是三峽工程淹沒后,唯一原址、原位、原品種、原生態保存的歷史名果,屈原贊譽的“后皇嘉樹”[5]。

重慶是農業農村部規劃的長江上中游柑桔優勢產業帶的核心區,受三峽大水體保護和四川盆地周邊高山阻隔,冬無凍害、夏無酷暑,沒有柑桔黃龍病,基本無潰瘍病等毀滅性病害,自然環境得天獨厚,是柑桔生長的最適宜區。至2020 年,全市柑桔面積24.8 萬hm2,產量358萬t,規模位居全國第五位;建成了世界最大的柑桔無病毒種苗繁育體系、亞洲最大的橙汁加工基地和全國唯一的柑桔非疫區,攻克了晚熟柑桔冬季落果和果實枯水技術難題[6-7],成為北半球唯一適宜全部柑桔類果樹生長,一年四季鮮果供應,無柑桔黃龍病、潰瘍病等毀滅性疫病的柑桔優勢區域;農藥施用量減少,農殘抽檢長期保持100%合格;豐富的品種資源、得天獨厚的氣候環境和質量安全保障條件,蘊育了汁多味濃、細嫩化渣、鮮甜可口、質量安全的三峽柑桔。

二、三峽庫區農業面源污染產排規律

通過重慶涪陵區王家溝[8]、巫山縣大昌湖[2]、長壽區長壽湖[9]等典型試驗區的長期監測,研究三峽庫區面源污染的來源、主要形態、產生途徑、控制方法及農業阻控模式及效果。表明庫區面源污染的主要來源是水土流失、畜禽糞污、施肥和大氣沉降,主要產生途徑是徑流和泥沙流失,主要形態是硝態氮和顆粒態磷。其中:水土流失,庫區地貌主要為丘陵山地,土壤以抗蝕性差的紫色土為主,占總面積的78%,年均土壤侵蝕模數3 500 t 以上[10-11]。畜禽糞污,庫區常年出欄豬當量1 500 萬~2 100 萬頭左右,畜禽糞污約1 億t。化肥施用,2010 年庫區化肥(純量)750 kg/hm2,高出全國平均用量(400 kg/hm2)的87.5%[12]。大氣沉降,氮主要是濕沉降,庫區沉降量為35~40 kg/hm2,處于農業生態系統35~55 kg/hm2的臨界負荷,有利于農業生產[13]。通過巫山大寧河大昌段柑桔/牧草生態系統和長壽湖區柑桔沼畜循環生態系統雨水徑流中氮磷營養的監測,證實面源污染的主要形態是硝態氮和顆粒態磷[9]。

采用模擬實驗、野外監測和核素示蹤法,研究坡地泥沙及地表氮磷流失特征[14],證實每平方公里坡面中部的年最大侵蝕量為37 601 t,平均為2 264.8 t,是坡面頂部400.8 t 的5.65 倍,為水土流失控制的重點區域;坡面下部和消落區流失減弱和發生沉積,是建設生態緩沖區,阻控泥沙、削減氮磷的重要區域。

三、山地柑桔智慧無人融合生態田園模式

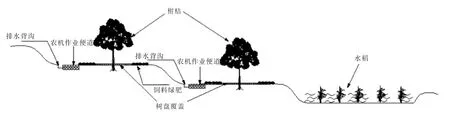

建設思路。當前農業面臨資源環境約束趨緊、農村勞力緊缺兩大挑戰。柑桔屬于勞動密集型農業,產業發展和綠色生產遭遇勞動力緊缺制約,需要依靠智慧賦能和智能作業裝備,緩解和替代勞力緊缺,通過科技創新,推動產業可持續發展。按照丘陵山地農業綠色發展要求,以柑桔產業為主,宜機高標準農田建設為抓手,統籌樹上樹下、旱地稻田和種植養殖業,結合農業面源污染控制,推廣化肥農藥雙減、病蟲害綠色防控、柑桔營養診斷控氮減磷、果園“天地一體”無人作業等技術及裝備,集成“柑桔/牧草”“柑桔沼畜”循環、樹盤秸稈覆蓋行間綠肥飼料免耕栽培、智能無人農業等智慧生態種養技術,建立山地柑桔智慧無人融合生態田園模式示范基地,整村打造一批柑桔生態田園(見圖1)。實現機器替代人力和農業生態系統阻控、農藝措施削減、農產品消納面源污染,保護三峽兩岸青山、一江碧水,解決誰來種、如何種和生態綠色種養問題。

幾種典型阻控技術模式效果。通過巫山、長壽、涪陵等典型示范基地,對柑桔/牧草、玉米/榨菜、水稻/榨菜、桑園等不同種植模式氮磷排放監測,玉米/榨菜模式平均總氮濃度為26.58 mg/L,分別是桑園、柑桔/牧草、水稻/榨菜的1.61、4.9和6.73 倍,表明水田生態系統和旱地柑桔/牧草生態系統的阻控效果較好[16]。旱地柑桔/牧草與水田生態系統融合,對面源污染阻控的效果更佳。

圖1 “柑桔/飼料綠肥水稻”生態田園示意

山地全程無人作業技術及裝備試驗。當前,我國山地農業作業機械化、智能化程度低,主要工作靠人力完成。隨著我國農村勞動力大量外出轉移,農業耕作管理勞力嚴重不足和成本大幅上升,山地柑桔果園全程機械化和無人化作業管理的應用空間巨大。但是,目前我國尚無成熟的果園全程智能機械化作業解決方案,多數使用旋耕機、開溝施肥機、彌霧噴藥機、除草機等通用機器,需要各種不同功能的機器才能完成作業,通用性較差;大多數果園機械需要人力伴隨行進操作或上機乘坐操控,特別是山地果園行間狹窄、立地陡峭,難以滿足大型農業機械的基本作業要求,中小型作業機械“解放了牛、套牢了人”,加大了操作員的勞動強度和人身安全隱患,導致我國山地果園的機械化應用率顯著低于其他作物。近年來,中國科學院重慶研究院與重慶匯田機械制造有限公司、重慶市農技推廣總站合作,研究一種牽引力強、載貨量大、爬坡通過性能好的通用履帶式無人駕駛作業平臺,可滿足果園施肥、除草、打藥、運輸等作業需求,為山地果園機器替代人提供技術和裝備支撐。

四、推進建議

加快農業智慧賦能的落地應用。“十三五”在市農業農村委、市科技局支持下,依托中科院重慶研究院攻克山地農業機器人關鍵技術,建立肥水一體、無人機、無人拖拉機為主,“天地一體”無人作業技術工藝,實現柑桔從種子、樹、果到橙汁全程數字化和溯源可視化。建議“十四五”把山地智慧農業納入科技重大項目,以柑桔為突破,選擇有條件區縣集中資源、疊加政策,先行先試,推動全市智慧農業的大規模應用和農業機器人重慶造,打造世界山地智慧農業創新高地,全面解決誰來種地問題。

統籌農業綠色發展。根據農業綠色發展的更高要求,結合重慶山地農業實際,建議統籌推進集糧食、果品、飼料等重要農產品生產和種養循環于一體的“果園+牧草+稻田”生態田園模式,山上綠色銀行、山下水稻糧倉。在保障口糧、肉蛋奶和果蔬等食物生產的同時,大規模消納畜禽糞污和秸稈,實現水土保持、生態環境、水源涵養、大氣凈化和化肥替代等綜合功能,解決如何種地問題。