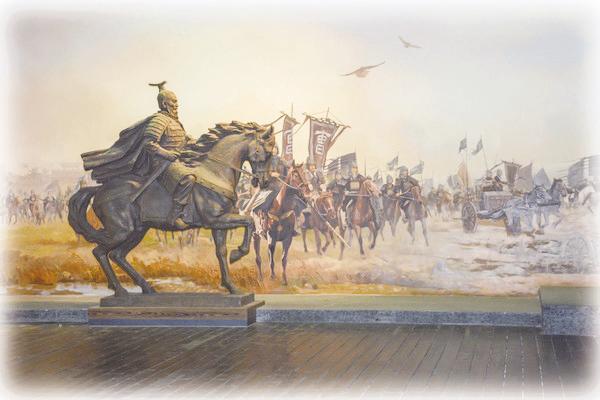

赤壁之戰

赤壁之戰,是為《三國演義》小說中,最鋪張華麗的戲份。一百二十回小說,描述了近百年的事。而赤壁一戰,從第四十四回一直打到第五十回,獨占七回。若將前哨戰到后續一并算進去,則從第三十四回劉備馬躍檀溪,到第五十七回周瑜逝世臥龍吊喪,足足二十四回——全書五分之一的篇幅——都在描述赤壁之戰前后。所以老版《三國演義》電視劇,赤壁之戰段落獨占五分之一,確非虛致。

且說,多少風流人物,在公元208年秋天到冬天這四個月間,經歷了人生傳奇時刻?僅《三國演義》里,就有:劉備攜民渡江,趙云長坂突圍,張飛橫斷長坂橋獨退曹兵。諸葛亮渡江舌戰群儒,周瑜定計,孫權決策揮劍斬案,決意對抗曹操。群英會周瑜戲蔣干,諸葛亮草船借箭。黃蓋獻苦肉計。闞澤過江說曹操。龐統獻連環。曹操橫槊賦詩吟出《短歌行》。諸葛亮借東風,終于周瑜火燒赤壁成功,曹操奔走華容道,關云長義釋曹操。每一個段落,都是傳奇故事,耳熟能詳。

當然了,這里頭有些是虛構的:比如草船借箭借東風獻連環華容道,那顯然是羅貫中試圖為臥龍鳳雛和關云長加點戲。有些人是被丑化的,比如歷史上蔣干說周瑜,是赤壁之戰后的事了,且從頭到尾,蔣干沒跌份兒,保持著風度,也沒有坑自家的蔡瑁張允。

歷史上,諸葛亮并沒有草船借箭和借東風。但他出使勸孫權那段,卻是三國中舉足輕重的時刻。此前的《隆中對》時,劉備有志向但沒想法,諸葛亮跟他提了:先取荊州,再取西川。您要走的是霸業路線,而不是客將。就在劉備當陽敗北時,諸葛亮跟他提出要求,去和孫權結盟,共擊曹操。諸葛亮渡江與孫權結盟,大夸劉備手下還有兩萬以上的人力,要求孫權與劉備“協規同力”。之后就是赤壁一戰成功。

很少有人思考過:如果諸葛亮不在,劉備會怎樣?依照劉備一貫的做派,他很可能直接依附了孫權,成為孫權的客將——一如此前,他依附劉表、袁紹、曹操們一樣。而諸葛亮,一直在給劉備爭取自己的一方獨立領土。事實上,也爭取到了。我們知道結局,不覺得做這決定有多難;但當時孫權沒開上帝視角,全憑了年輕人血氣,就是和曹操生扛。孫權說話:“老賊欲廢漢自立很久啦,就是忌憚袁術袁紹、呂布、劉表和我。如今這些都滅了,就我活著,我與老賊勢不兩立。”

前面這段話,仔細想來很可怕:曹操忌憚的群雄已死了,就剩下孫權一個了;一般人的邏輯是,“大家都完了,那我也活不下去吧?不如降了吧!”,孫權卻決然奮起,“勢不兩立!”然后就是赤壁之戰了。

周瑜在赤壁擊敗曹操,這件事太有名,不再多提了。妙的是下面這兩件事。

赤壁之后,曹操寫信給孫權說:赤壁之戰,我們軍隊有瘟疫;我是自己燒了船撤退的,“橫使周瑜虛獲此名”。曹操這段話很傲嬌,但透出一個細節:周瑜當時贏了曹操,名氣極大,大到曹操要用言辭來給自己找面子了。后來劉備去娶了孫權的妹妹做夫人。孫權坐飛云大船,跟張昭、秦松、魯肅等十幾個人送劉備。孫權單獨跟劉備說話時,劉備說:“公瑾文武籌略,萬人之英,顧其器量廣大,恐不久為人臣耳。”——周瑜文武全才,萬中無一啊。看他器量這么大,估計當臣子當不久了吧?能讓曹操劉備這兩位大人物忌憚,跟孫權私下念叨周瑜,這就是當時周瑜的分量了。

當然我們也知道,赤壁戰后兩年,周瑜三十六歲,英年早逝。由此才顯出赤壁那一戰的火焰,恰如周瑜的人生,如流星般璀璨明亮。逝者如斯,歷史總是如此。設若赤壁贏的是曹操,則史書上,劉備不過是一個四十七歲終于被滅掉的普通軍閥,孫權是個二十六歲舉國被端的少年諸侯,周瑜是個三十四歲不自量力的狂傲將軍,諸葛亮是個二十八歲剛脫離躬耕生活一年多的地方謀士。在赤壁這樣宏大的背景下,他們本來都是小人物。但他們改變了歷史,然后各自騰飛。赤壁之后十三年,劉備稱帝,諸葛亮為丞相;赤壁之后二十一年,孫權稱帝。鼎足三分。于是赤壁之戰,成了他們帝王生涯的注腳與前因。所以,赤壁才是真正的,小人物改變歷史——只是因為他們后來成了大人物,所以我們不一定從這個角度看罷了。

堅韌、勇敢、智慧與年輕的血性,對抗鋪天蓋地、經驗豐富的老辣強者。星星之火可以燎原,可以將長江點燃,讓歷史的風向,劃向另一邊。再小的個體,都是可以改變歷史的。這就是赤壁。

選自“張佳瑋寫字的地方”