1921—1933年中共山東地區組織形態的變遷

齊廉允

提要:作為中國共產黨的區域組成部分,早期山東黨組織的分布、成員構成與變遷既是全國乃至山東革命演進的結果,又推動和制約著革命的發展。綜合中共組織建設以及革命進程來看,1921—1933年的中共山東組織形態不僅具有鮮明的階段性特色,更有貫穿其中的整體特質。大抵而言,由鐵路沿線工業城市向農村蔓延、由本土性向外來性過渡是這一時期中共山東地區最鮮明的組織特質。這既與山東革命的地域特色有關,也與外部力量的作用關系密切。

20世紀80年代之前,西方學界對中共早期歷史尤為關注,(1)相關研究述評參見:Philip C.C.Huang,“The Jiangxi Period:A Comment on the Western Literature,”in Philip C.C.Huang,Lynda Schaefer Bell,and Kathy Lemons Walker,eds.,Chinese Communists and Rural Society,1927-1934,Berkeley:Center for Chinese Studies University of California,1978,pp.83-97;陳耀煌:《從中央到地方:三十年來西方中共農村革命史研究述評》,《中研院近代史研究所集刊》2010年總第68期,第143—180頁等。80年代后,對該問題的關注明顯減弱,國內學界的興趣卻大增,眾多論著不斷涌現。但大量成果多是敘述此階段某地區中共革命的發生與發展經過,雖然展示了相對生動、詳細的革命畫卷,厘清了不少歷史事實,但明顯缺乏有深度的學術探討。就建國前的山東黨史而言,學界更多關注抗戰、解放戰爭期間的山東黨組織,(2)Sherman Xiaogang Lai,A Springboard to Victory:Shandong Province and Chinese Communist Military and Financial Strength,1937—1945,Leiden:Brill,2011;李里峰:《革命政黨與鄉村社會:抗戰時期中國共產黨的組織形態研究》,江蘇人民出版社2011年版;艾麗絲.戴維多:《山東抗日根據地的創建》,馮崇義、古德曼編:《華北抗日根據地與社會生態》,當代中國出版社1998年版,第210—237頁等。對抗戰前的黨組織關注不多。筆者利用已出版的中共組織史資料并結合相關檔案文獻,試圖探尋1921—1933年山東黨組織發展與演變的特點以及其與地域社會、革命演進之間的互動關系。

一、1921—1927年山東黨組織的建立與發展

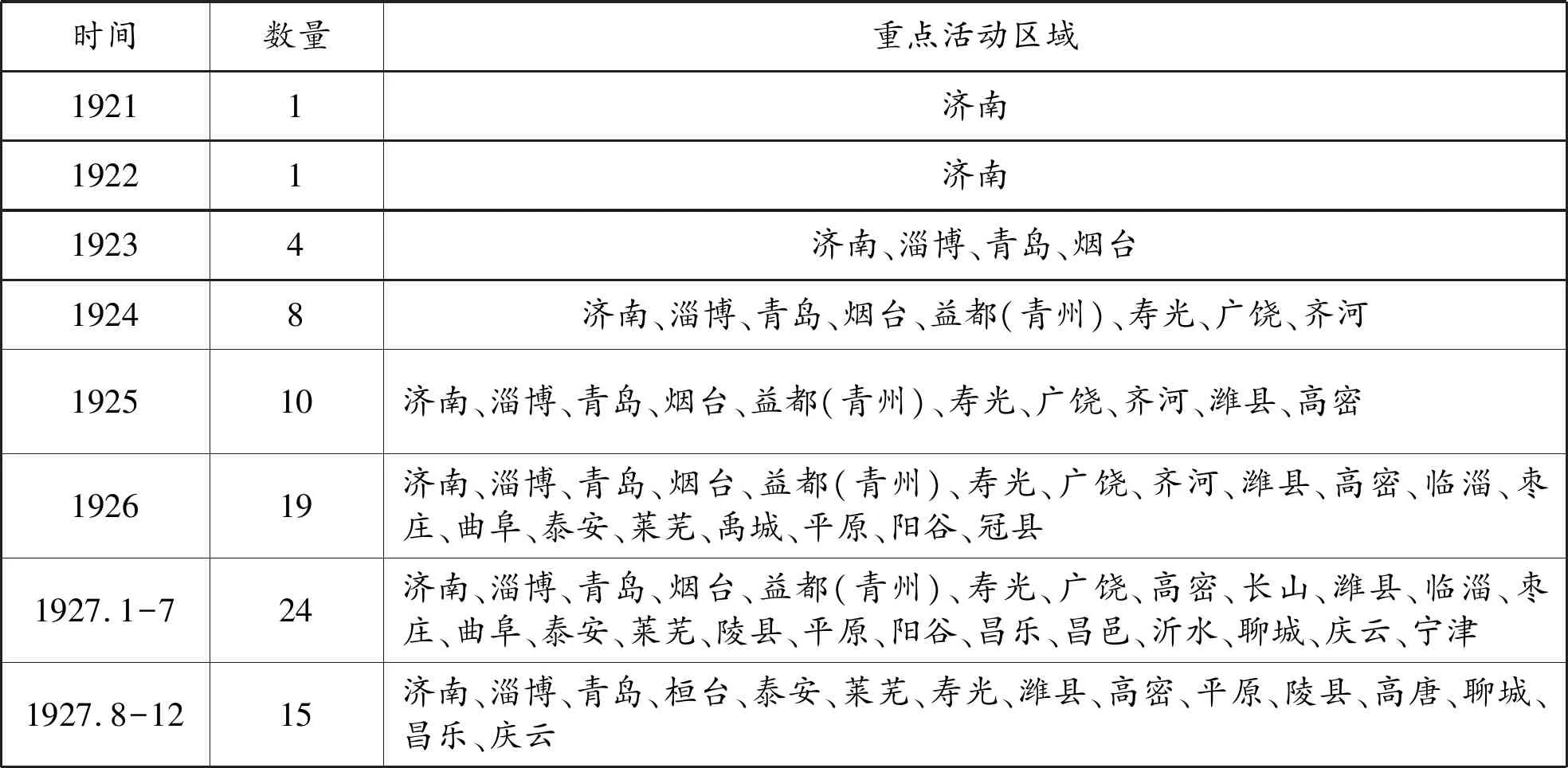

1990年代前后出版的《中國共產黨山東省組織史資料(1921—1987)》以及山東各市縣的組織史資料是本研究使用的基本資料。為更清晰、直觀地展示山東黨組織的發展歷程,在梳理基本資料的基礎上,筆者以縣為單位,將1921—1927年間山東地區中共組織分布情況表格化,表1所顯示的即是該時期有中共黨、團組織建立的市縣。在1927年國共分裂之前,之所以把團組織包括在內,是因為這一時期中共黨團組織之間并沒有清晰區別,(3)Hans J.van de Ven,From Friend to Comrade:The Founding of the Chinese Communist Party,1920-1927,Berkeley:University of California Press,1992,p.139.另外,山東多數團員當時也都兼具黨員身份。

表1 1921—1927年山東地區中共組織分布表

(一)黨組織由鐵路沿線工業城市向農村擴展

山東是國內共產主義萌芽較早的地區之一,在參加1921年中共一大的13名代表中就有來自山東的王盡美與鄧恩銘。但山東成立正式黨組織則要晚些,直到1922年中共二大之后,在中央代表陳為人的幫助下,才成立了以王盡美為書記的中共濟南地方支部。該支部成立后,主要致力于濟南的工人運動,尚無力顧及黨組織在全省的擴展。如表1所示,1923年后,除濟南外,青島、淄博等膠濟鐵路沿線的重要工業城市也有了組織的活動,并迅速成立中共組織。事實上,中共組織率先在鐵路沿線大城市成立是包括山東在內的北方各省黨組織建立的基本模式。北京、天津、唐山、保定、哈爾濱、奉天(沈陽)、大連、張家口、太原、鄭州等鐵路沿線大城市1923年之前都有中共組織在活動。(4)中共中央組織部、中共中央黨史研究室、中央檔案館編:《中國共產黨組織史資料》第1卷,中共黨史出版社2000年版,第92—260頁。之所以能率先在鐵路沿線工業城市成立黨組織,與中共早期重視發動工人運動相關,也與鐵路工人比較集中,易于動員不無關系。煙臺的黨組織發展是個特例,其明顯不位于鐵路沿線,也非工業重鎮,不過,煙臺組織由中共中央直接派人建立,與山東黨組織并無具體關系。(5)中共煙臺市委組織部、中共煙臺市委黨史資料征集研究委員會、煙臺市檔案局編:《中國共產黨山東省煙臺市組織史資料(1921—1987)》,山東省出版總社煙臺分社1989年版,第5頁。

1924年是山東革命組織發展較快的一年,1925年則發展緩慢,幾至停滯,這與奉系軍閥張宗昌督魯,強化壓制民眾運動關系密切。到1926年,山東有組織的市縣從1925年的10個猛增為19個,1927年上半年更達到24個。就地域范圍來看,組織活動已開始從鐵路沿線城市向偏遠農村擴展,位于山東邊區的陽谷、冠縣等地都成立了中共組織。1926年后,山東的中共組織之所以能快速發展得益于國民革命的直接推動。一方面,為響應北伐,山東黨開始有組織地安排一些黨員走進農村,撒播革命“火種”,開展宣傳與建黨工作。到1927年6月,全省已建立農村支部50余個。(6)中共山東省委黨史研究室:《中共山東地方史》第1卷,山東人民出版社1998年版,第75頁。此階段的下鄉建黨者多是當地出身的知識分子,他們大多在城市接受教育并加入中國共產黨,畢業后回到原籍以農村教師身份作掩護進行革命活動,建立黨組織。另一方面,中共也主動借助國共合作的有利時機,利用國民黨的組織網絡發展自身實力。其中利用平民學會即是一例。“平民學會——國民黨設立的”,(7)《團濟南地委工作報告》(1923年),濟南市檔案館、中共濟南市委黨史委編:《濟南革命歷史檔案資料選編》第1輯,濟南出版社1991年版,第58頁。在濟南設總會,在青州、煙臺、青島等地設有分會。1924年4月團青州支部成立后,決定團員全部加入“青州平民學會”并以其名義活動。這年8月,一份關于青州團支部活動的報告就直言:“平民學會原是民校教育機關,現在咱拿他當影子,如反對文化侵略、二次宣言,都是他的牌子咱的實力。”(8)《王化昌關于青州團支部組織活動情形及青州社會經濟政治狀況的報告》(1924年8月15日),中央檔案館、山東省檔案館:《山東革命歷史文件匯集》甲1,內部發行,1994年版,第156頁。總之,國共合作與北伐的推進給山東黨組織發展帶來強烈的外部動力,使得這一時期山東黨的組織發展快速。但這種短時期的飛速成長明顯缺乏穩定而扎實的基礎,1927年7月國共分裂后,這些有利的外來因素迅速被剔除,山東的組織發展隨之大幅跌落,有組織建立的縣市迅速減少為15個,大致相當于1926年初的境況。

山東黨組織在創立和大革命時期,經歷了一個由城市到農村、先知識分子后工人、農民的發展過程。之所以經歷這樣一個演變過程,是因為“舊中國經濟、政治、文化的不平衡性,決定了中國共產黨發源于東部沿海、沿江、沿路的主要城市,而發展于反動統治薄弱的封建割據的廣大農村。”(9)邵維正:《試論中國共產黨建黨的特色》,《黨史資料叢刊》1985年第4輯,第25頁。山東近代工業首先在鐵路沿線主要城市發展起來,產業工人自然就集中在這些地方,早期的工人運動也率先在這些城市展開。這樣,建黨活動在具有思想基礎和階級基礎的鐵路沿線城市首先發起,就成了合乎邏輯的必然結果。而在廣大農村,農民遭受殘酷剝削與壓迫,加之反動統治勢力相對薄弱,這為農村創建中共黨組織提供了便利條件和豐厚基礎。共產黨深入農村既可以迅速擴充組織體量、拓展生存空間,還可以塑造與普通老百姓的親近感。所以說,共產黨開始深入農村為其中國化提供了可能的路徑選擇。

(二)黨團組織以本地干部為主

盡管山東擁有相對便利的鐵路交通,也擁有比較發達的近代產業,似乎更能吸引全國各地的知識分子或產業工人,山東黨組織中應包含更多的外省人員,但事實并非如此。據統計,除煙臺組織成員的籍貫全部是外省份外,山東其他地區的中共組織都以本地干部為主。據《中國共產黨山東省組織史資料(1921—1987)》與《山東革命歷史文件匯集》記載,濟南1922—1924年間27名黨、團干部中,除去身份不詳者8人外,有山東籍15人,陜西、浙江、江蘇、貴州籍各1人。另據陳耀煌統計,在1927年國共分裂前,整個濟南黨、團干部65人中,除22人身份不詳外,山東籍成員占了1/2強,有33位。(10)陳耀煌:《北方地區的共產革命,1920—1927——一個組織史的考察》,《新史學》2015年第1期,第119頁。據《中國共產黨山東省青島市組織史資料》統計,1923年至1927年國共分裂之前,青島有黨、團干部47人,在目前可確定身份的31人中,貴州、安徽、河北、遼寧籍各1人,其余27人為山東籍。1924—1927年夏淄博黨、團干部34人中,除去身份不詳的14人外,其余20人全是山東籍。(11)中共淄博市委組織部、中共淄博市委黨史資料征集研究委員會、淄博市檔案館編:《中國共產黨山東省淄博市組織史資料(1924—1987)》,華齡出版社1989年版,第25—30頁。1925年2月至1927年7月已知姓名的山東黨、團省級干部計有28人,其中山東籍17人,本省份干部也達60%強。(12)中共山東省委組織部等編:《中國共產黨山東省組織史資料(1921—1987)》,中共黨史出版社1991年版,第17—19、31頁。

而北方地區另一個同樣由鐵路沿線大城市起步的中共北京黨組織卻呈現出與山東黨組織完全不同的發展態勢。據統計,活動于1920年11月至1921年7月的中國共產黨北京支部,其13名黨員中,僅李大釗1人為河北人,其余12人都為外省人,其中尤以湖南人為多,達5名。(13)中共中央黨史研究室:《中國共產黨歷史 第一卷(1921—1949)》上,中共黨史出版社2011年版,第61頁。另外,從1920年至1927年國共分裂為止,曾擔任北京地區各級中共黨、團組織干部的81人中,除9人籍貫不詳外,河北、天津與北京當地出身者10人,山西3人,陜西3人,山東3人,河南1人,江蘇2人,浙江3人,江西3人,湖南23人,湖北7人,四川7人,廣西3人,上海、安徽、云南、福建各1人,(14)《中國共產黨組織史資料》第1卷,第92—103頁。明顯仍以外省尤其南方人為多。山東省近鄰河南省的黨組織成員中,外省份黨員也居多數,1925年10月成立的負責領導河南、陜西等地黨團工作的中共豫陜區執行委員會的12名委員的籍貫全屬外省份,其中7位有赴蘇學習的經歷。1926年8月中共豫陜區執行委員會撤銷后負責領導河南黨工作的中共豫區執行委員會的6名委員中,除1人未詳外,4人為外省人,確屬河南籍的僅汪后之1人。1925年至1927年7月間23位鄭州黨團干部,其中可確定身份的12人中,僅有2人為河南籍。(15)中共河南省委組織部、中共河南省委黨史研究室、河南省檔案局:《中國共產黨河南省組織史資料》第1卷,中共黨史出版社1996年版,第26—45頁。外來干部明顯缺乏可以利用的地緣之便,在當時的政治生態下,不利于革命組織向基層扎根。

本地籍的革命者可以利用地緣之便幫助中共更順利地打入工人群眾中去。1923年鄧恩銘到青島四方機廠開展工作時,進展不順,“不得其門而入,誠屬憾事!”(16)《鄧恩銘關于青島情形及今后工作意見致仲澥信》(1923年9月20日),中央檔案館、山東省檔案館:《山東革命歷史文件匯集》甲1,第18頁。其實,中共此前與該廠是有聯系的,這年2月,共產黨員王荷波就曾來青島與四方機廠的工人組織“圣誕會”會長、章丘人郭恒祥建立了聯系,還說服他率“圣誕會”加入中共領導的“五路聯合會”。即便有此基礎,后來還是在濟南人王復元的介紹下,鄧恩銘與郭恒祥才建立了聯系,局面隨之打開。若非山東本地黨員的幫助,長期在山東求學、工作的貴州人鄧恩銘在青島也一籌莫展,難以開展工作。王用章、王復元等也利用他們的地方關系網絡,在淄博、張店等地從事工人運動,成為當地中共組織的創建者。

如果說發動工人運動還有業緣等聯系網絡,本土性的優勢尚未能充分展示的話,那么,在中共組織向農村拓展、扎根方面,其優勢無可替代。1922年秋,王翔千赴青州省立十中教書,吸收許多來自周邊農村的知識分子加入中共。省立十中學生劉俊才(劉子久)后來把黨組織帶回家鄉廣饒,吸收堂兄劉良才入黨,劉良才又發展本村劉英才、劉洪才入黨,建立劉集村黨支部。另一位廣饒人延伯真1924年8月回鄉吸收同村延安吉,以及他在濟南省立一師的同學壽光人張玉山等入黨,成立了中共壽廣支部。(17)中共東營市委組織部、中共東營市委黨史資料征集研究委員會、東營市檔案局編:《中國共產黨山東省東營市組織史資料(1923—1987)》,內部發行,1990年版,第11頁。賈乃甫回鄉介紹胞兄入黨,后又吸收同村曹青年,成立齊河縣后里仁莊黨支部。(18)中共齊河縣委組織部、中共齊河縣委黨史資料征集研究委員會、齊河縣檔案館編:《中國共產黨山東省齊河縣組織史資料(1924—1987)》,內部發行,1989年版,第1—2頁。顯然,中共早期在農村的發展,基本依靠本土性的同鄉、同族、同學、師生、親朋等傳統社會人際關系打開局面。

(三)黨團組織成分相對駁雜,多樣性比較明顯

雖與同時期全國各地的中共組織一樣,山東黨組織也以知識分子為主,但成員相對駁雜,多樣性比較鮮明,尤其工人所占比例較高。中共濟南地方支部成立時的9名成員中就有王用章、王復元、郝永泰3人是工人出身,另有一人張葆茞(張筱田)為濟南道生銀行職員。在1923年10月的一份山東團員登記表所列27人中,工人出身與現為工人者10位,商人出身或現為商人者2位。(19)《山東團員姓名》(1923年10月中旬),《山東革命歷史文件匯集》甲1,第33—35頁。1925年12月,共有16人加入濟南團組織,內有工人10人,學生5人,無業者1人。(20)《團濟南地委組織部十二月份工作報告》(1925年1月9日),《濟南革命歷史檔案資料選編》第1輯,第133頁。另外這些工人出身者大都為當地籍,有些還具有知識分子背景,并非原始意義上的工廠勞動者。唐山市早期黨組織中工人雖占了絕大多數,目前已知1923年12月之前的13名中共黨員全是工人,不過,這13名黨員中,除2人籍貫不明之外,其余11名黨員中,唐山人僅2名,其中鄧培等3名廣東籍黨員擔負領導工作。(21)中共唐山市委組織部、中共唐山市委黨史辦公室、唐山市檔案局編:《中國共產黨河北省唐山市組織史資料(1921—1987)》,河北人民出版社1992年版,第43頁。外省份黨員不僅在數量上占絕對多數,且處于領導地位。

這種駁雜還體現在早期山東共產黨與國民黨之間相對密切的關系上。1920年8月,陳獨秀函約“王樂平在濟南組織”共產黨。(22)《李達自傳》,《黨史研究資料》(2),四川人民出版社1981年版,第2頁。王樂平早年加入同盟會,后為山東國民黨要員,與另一位山東籍國民黨元老丁惟汾及中共創建者陳獨秀、張國燾都非常熟悉。1922年9月任中共濟南地方支部代理書記的馬克先因為背后議論進出王樂平家的“闊人……活象‘高等流氓’”,王樂平知道后給陳獨秀去信,張國燾11月即撤去馬克先的代理書記之職。(23)馬克先:《濟南建黨后初期活動片斷》,《山東黨史資料》1982年第3期,第192頁。事實上,早期山東黨的成員大都與丁惟汾、王樂平非親即故,丁君羊是丁惟汾的侄子,王盡美、王翔千、王象午與王樂平是同鄉,都為山東諸城王氏,其中王盡美與王樂平還是遠親。(24)《王哲同志談王樂平情況》,《山東黨史資料》1986年第1期,第66頁。

多樣性便于吸納更多行業、階層的人加入中共,也便于利用社會關系推動革命工作的展開。當然,多樣性也隱含著危機,畢竟,某種程度上,多樣性意味著組織建設的寬松性,許多出身、經歷、素養、思想各異的人趁機混入黨組織。20年代末30年代初,山東黨組織遭叛徒多次出賣,損失慘重,與早期組織建設的多樣性似有某種關系。

二、八七會議后山東黨組織的新變化

八七會議后新的中共中央認為國共合作時期以陳獨秀為代表的領導層之所以犯了右傾機會主義錯誤,其重要原因是各級領導干部都以小資產階級知識分子為主。因此,1927年11月在中央臨時政治局擴大會議上通過的《最近組織問題的重要任務議決案》就明確提出,“中國共產黨最重要的組織任務”是用工農出身的干部替換知識分子干部,“要使黨的指導干部之中無產階級及貧民的成份占最大多數”。其中,支部書記、區委、縣委、市委、省委、各級黨部的巡視指導員,尤其是農民中黨的工作員的成分必須大多數為工人或貧農,“工會機關的干部,則須全部換成工人”。議決案在強調領導機關干部“工農化”的同時,還提出要實現黨員成分的“工農化”,將吸收工農兵革命分子入黨作為黨組織的“重要責任之一”。(25)《最近組織問題的重要任務決議案》(1927年11月14日),中央檔案館編:《中共中央文件選集》第3冊,中共中央黨校出版社1989年版,第471、476頁。其實,無產階級的領導是通過無產階級先鋒隊所推行的正確的路線、方針和斗爭策略來體現的,并非是以黨內工農成分的多寡衡量出來的。以黨內工農成分的多少判斷無產階級有無失去領導權的危險,明顯是一種形式主義的觀點。(26)趙生暉:《中國共產黨組織史綱要》,安徽人民出版社1987年版,第86頁。

面對中共中央政策的大幅度調整,山東黨組織又呈何種狀態呢?

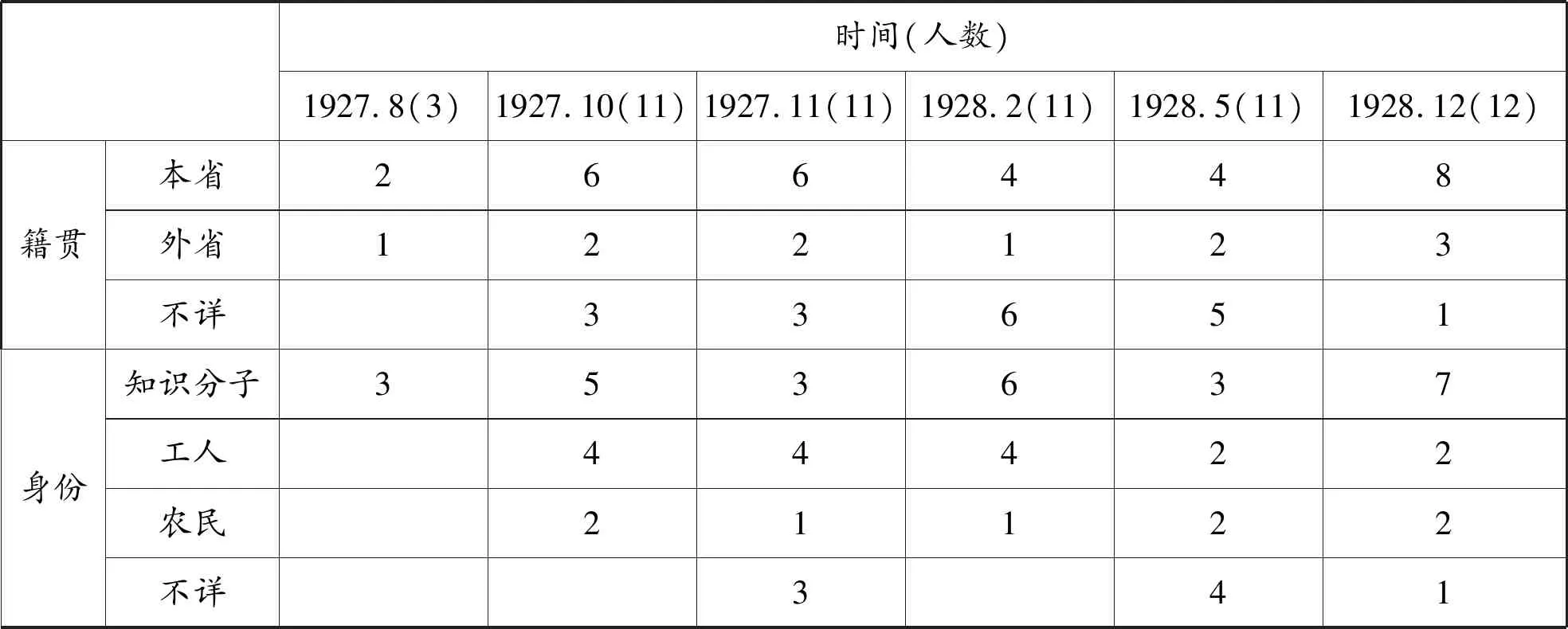

(一)黨組織的工農性逐漸顯現

從表2可以看出,國共分裂后的8月份,中共山東省委即進行了改組,但新省委基本延續了之前的組成模式,主要領導都是知識分子,無一工農。之所以如此,是因為山東黨組織并沒派代表出席八七會議,此時,中央新政策尚未傳達到山東。1927年10月10日,山東省委召開貫徹八七會議精神的擴大會議,山東黨組織隨之發生新變化。在該次會議上選出的新山東省委11名委員中,工農委員達6名,超過知識分子委員。總體來看,1927年10月至1928年末,中共山東省委共進行了5次較大改組,產生了56名省委領導,其中工人出身者16名,農民出身者8名,工農出身者已達24名,占全部省委干部的42%強。在這5屆省委中,都有一定量的工農干部擔任重要職務,其中3屆由礦工出身的盧福坦任省委常委、書記,1928年2月至5月這屆省委中,就有農民出身的王云生任常委并負責農委工作。

表2 1927年8月—1928年12月中共山東省委干部籍貫、身份統計表

八七會議后,越來越多工農出身的黨員進入山東黨組織領導層不僅是這一時期中央新路線的要求,也是山東黨組織的實態反應,還是山東革命發展的需要。大革命失敗后,中共倡導的主要革命方式是武裝斗爭。但限于實力,新生的中國共產黨尚無力在城市大規模發起暴動,遂把斗爭重點轉向敵人力量相對薄弱的農村,農村實際上成為了中共革命的主要陣地。既然黨的力量和工作重心轉移到農村,農民出身的黨員也就自然成了黨的主體。此階段山東黨組織中,農民與工人黨員已占絕大數,1927年7月,二者之和占黨員的90%,其中農民黨員占60%強。(27)《中共山東區委王復元關于山東黨務情形的報告》(1927年7月26日),中央檔案館、山東省檔案館:《山東革命歷史文件匯集》甲2,內部發行,1995年版,第256頁。這種組織實態顯然需要在領導層中有一定比例的工農干部。就山東革命發展的情勢來看,這一階段爆發了膠東、泰安、萊蕪、東昌、淄博、陵縣、陽谷等一系列農民武裝暴動,明顯占據革命主導地位。出于推動革命發展的需要,山東黨組織領導層也應吸納更多工農分子。

(二)黨組織的本土特性得以延續

八七會議后,在中共中央新路線的影響下,山東黨組織出現了新變化,上文所論黨組織的工農性逐漸顯現即為一例。但仔細梳理此階段山東黨組織的發展與演進,不難發現,黨組織的本土特性得以延續,并有強化的趨勢。

首先,黨組織仍以本地干部為主。據表2,在1927年10月至1928年末產生的56名省委干部中已知籍貫的為38名,其中,外省份10人,約為26%強,山東人28名,占73%強,甚至超過前一階段的60%。另外,這些山東籍的省委干部都長期在當地從事工農革命或共青團工作,即便是其中的10名外省份干部,也大都有長期在山東從事革命活動的經歷,例如鄧恩銘、吳芳等人都長期在山東從事革命工作,很少有由其他省份直接調入擔任省委干部者。

其次,這一時期的組織發展以及革命活動特別是農民武裝暴動主要仰仗本地籍干部的推進。1927年10月,王寅生、孫大安等人在聊城、堂邑、博平等地成立黨組織,并領導了聊城、陽谷等地的農民暴動。12月,李伯顏回鄉成立萊陽前保駕山村黨支部。1928年春,鄭天九、安哲等建立中共日照縣委。李春榮在高唐改造紅槍會,發動武裝暴動。(28)《中共山東地方史》第1卷,第82—91頁。不過,此階段推動山東革命高潮的當地籍干部主要并非是原活動于山東的當地人,而是原在廣州、武漢等地從事革命工作的山東人,大革命失敗后受中共中央委派返鄉革命。他們回到原籍后,積極領導農民暴動,創造了一個革命高潮。

最后,在1927年10月至1928年末這14個月的時間里,中共山東省委進行了5次重組,增加了不少工農干部,似乎極為動蕩。其實,這5次重組,省委主要領導特別是省委常委變化并不太大,其中,鄧恩銘2次任書記3次任常委,盧福坦3次任書記4次任常委,丁君羊5次任常委,王元昌3次任常委。這些人在八七會議前也大都進入過省委領導班子,省委干部群體得以保持相對穩定。

大致來看,此階段山東黨組織的本土特性得以延續主要由兩方面的因素決定,一方面,作為全國較早建立黨組織的省份,經過六七年的發展,山東黨已培養并儲備了一批領導干部,盡管這一階段,山東黨組織也曾因暴動造成的人員犧牲而面臨發展挫折,但對一個相對成熟的地方黨組織而言,這種影響顯然并不太大,并沒有改變山東黨的組織生態。另一方面,這一時期,原在廣州、武漢等地的一部分山東籍黨、團員的強勢回歸是對山東黨組織的重要補充。不僅推動了山東革命的發展,還某種程度上強化了山東黨的本土氣質。

(三)黨員數量減少,力量有所削弱

這一時期,不斷的武裝暴動不僅沒有推動山東黨組織發展,還使黨員數量減少,力量有所削弱。這種趨勢主要體現在三個方面:1.工作中只見領導個人活動,不見黨支部的活動。1927年12月召開的中共山東省委擴大會議在總結過去工作時,就直斥過去“支部不發生支部作用,只是支部書記或上級機關派員的個人行動與獨裁。”(29)《中共山東省委擴大會議對于過去工作的批評及今后工作方針決議案》(1927年12月1日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第334頁。只見個人而不見集體,顯然不是組織力量強化的體現。2.黨員數量大幅度減少。1927年7月,山東有黨員1500名,(30)《中共山東區委王復元關于山東黨務情形的報告》(1927年7月26日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第255—256頁。1928年2月,黨員約為800多人,(31)《中共山東省委關于政治、黨務及工作情形的報告》(1928年2月),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第465頁。降幅達47%。黨員數量的減少,既與暴動失敗,許多黨員犧牲、被捕、失聯有關,也與此階段山東黨組織的自身清理工作關系密切。“此次清黨,凡不能在新政策之下領導工農奮斗者,即不客氣的清出去。但在清黨的時候,須同時注意到多多吸收工資最低的工人及貧農到黨里來。”(32)《中共山東省委通告第十五號——關于清黨及改組黨部問題》(1928年1月12日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第405頁。“清黨之后,在現在的一五〇〇人中,恐只能存留五〇〇人”。(33)《王元昌關于山東組織的談話》(1928年1月3日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第397頁。3.黨在一些重要地區的活動能力有所減弱。濰縣黨支部“少數能活動的同志(十數人)皆從事打殺(打死的已有兩個)截路綁票工作,以處置反動分子,而解決經濟問題,把黨的工作幾乎忘掉,有危險的傾向”。(34)《中共山東省委一月份總報告》(1928年2月8日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第422頁。濟南、青島、淄張等重要區域“不但沒有健全的充實的支部,幾乎連支部都沒有了”。(35)《中共山東省委通告第二十八號》(1928年2月25日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第453頁。

三、1929年前后山東黨組織的整頓與改造

早期“山東黨的組織異常渙散,主觀的力量不能應付客觀的環境。……各級黨部有的甚而至于根本忽略了黨的組織(如濰縣、魯北)。”(36)《中共山東省委致各級黨部信》(1928年6月16日),中央檔案館、山東省檔案館編:《山東革命歷史文件匯集》甲3,內部發行,1995年版,第106頁。“各支部能按期開會的很少,在百余個支部中,能夠按期開會的不過二十個支部,至于繳納黨費一項,只有在學生、工人支部中實行,在農民支部中,因繳納黨費,頗引起農民同志的疑惑及反感。”(37)《中共山東區委王復元關于山東黨務情形的報告》(1927年7月26日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第256頁。“一部分黨員群眾不把黨看成是自己的。一般同志沒有組織上的基本認識。”(38)《中共山東省委關于組織問題的決議草案》(1928年11月10日),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第349—350頁。為應對瞬息萬變的革命形勢和響應中共中央的要求,更為扭轉黨組織渙散、發展不力的境況,中共山東省委從多方面入手,積極進行黨組織的整頓與改造,取得了一定成效。

(一)健全黨的領導機關

早期山東黨組織的各級領導機關并不健全。1927年12月中共山東省委的一份決議案中說,“自一九二六年十月一日擴大會后,黨即缺少宣傳、工委等部負責專人,農委、軍委或婦委等部亦末計劃到成立……使一切的工作無人負專責指導或不能繼續執行工作……其余各縣市及支部之不健全更不用說了。”機關不健全不僅容易造成工作指導上的疏漏、空泛、缺乏針對性,無法有效地解決現實問題,還會使“黨失掉群眾中的核心作用,而落伍到群眾的后面”。(39)《中共山東省委擴大會議對于過去工作的批評及今后工作方針決議案》(1927年12月1日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第334頁。

為扭轉這種狀況,中共山東省委積極進行各級機構的健全與完善。1928年2月至1929年2月盧福坦任省委書記期間,不僅責成專人負責工運、青運、農運工作,還于1928年9月決定增設軍委,負責黨的軍事工作,11月,省委又增設宣傳部。在1928年12月至1929年2月這屆山東省委中,黨的組織架構已非常完備,組織部長、宣傳部長、工人部長、農民部長、婦女部長、軍委書記等職皆有專人負責。1928年12月,省委還要求“市委、縣委成立宣傳部,區委、特支成立宣傳干事會,支部即指定宣傳員一人。”(40)《中共山東省委關于宣傳教育工作的計劃》(1928年12月),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第477頁。黨的地方機關也由此得以完善。

經過不斷完善,“省委較比以前健全,各部亦能擔負其日常工作,雖然不能說已是如何具體分工作,可是向這一路線上走,對各地指導亦日益具體,尤其是在組織有一點進步。”(41)《中共山東省委最近政治報告——從省委擴大會到現在》(1929年1月5日),中央檔案館、山東省檔案館:《山東革命歷史文件匯集》甲4,內部發行,1995年版,第9頁。

(二)強化黨的教育

當時,各地的基層黨部差不多都忽略了黨員的教育訓練工作,對黨的政策也不能普遍了解,缺乏黨內的討論。因此,山東黨組織對黨教育的強化,一方面體現在入黨教育上,另一方面體現在對黨員的日常教育上。加強黨的教育,既是完善組織程序的需要,也是提高黨員素養的要求。

1928年8月,中共山東省委頒布《入校須知》,對共產黨的性質、黨員成分、黨的組織系統、黨團、黨的執行機關、黨的紀律、入黨手續、黨的基層組織以及共青團組織都作了明確闡述與規定。不僅如此,省委還詳細規定了入黨儀式及誓詞。其中入黨儀式包括起立致敬、介紹人說明新同志履歷、出席代表訓話、新同志表示態度、新同志宣讀誓詞、散會等6部分內容。(42)《入校須知》(1928年8月),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第235—245頁。

除強化入黨教育外,還加大了對黨員的日常教育,“使每個同志了解黨的政策,應用黨的政策,對黨自動的負責,積極在群眾中活動,正確的領導群眾。”(43)《山東目前政治概況與黨的任務》(1928年10月),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第283頁。對黨員的教育,需從6方面入手:1.實行真正的民主集中制,強化政策理論與工作經驗的討論和研究。2.盡可能地設立黨校、夜校或巡行學校,對不識字的工農同志,可開特別訓練班或派明了的同志分組訓練。3.購買翻印與翻譯各種理論上的書籍和文章。4.制定各種研究大綱及報告大綱。5.設立同志圖書館。6.經常派人巡視、指導和考查宣傳工作。(44)《中共山東省委對膠東工作決議》(1928年8月22日)、《中共山東省委關于宣傳鼓動工作的決議草案》(1928年11月30日),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第207、390頁。

(三)建立支部生活

支部是列寧主義政黨的基本組織細胞,對維系黨的凝聚力和向心力,增強黨的戰斗力和生命力都至關重要。但此階段的山東黨組織顯然并沒有建立起正常的支部生活,“工人支部不能開會。在濟南七八十人的支部,開會時常只能到數人。如膠濟、津浦路,曾未開過支部會。至于各地的繳納黨費,更是說不上了。”(45)《王元昌關于山東組織的談話》(1928年1月3日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第398頁。如果連最基本的支部開會、黨費繳納都不能保證,更遑論健康的支部生活。支部不能成為群眾的核心,因此也不能發動和領導群眾斗爭。建立支部是確保正常支部生活的基礎,省委要求“各級所有同志須按職業、工廠、村莊、街道編入支部,使全體同志經常過黨的生活,受黨的支配”,(46)《中共山東省委致各級黨部信——關于改造黨的組織問題》(1928年6月16日),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第108頁。切實貫徹“一切同志歸支部”“一切工作歸支部”的組織理念。

為建立正常的支部生活,1928年2月,中共山東省委要求“各地必須實行以納費為計算黨員數目之標準,不納費者即不能把他統計在黨員數目之內。三月不納費,即決然開除。納費情形各地應按月報告。”(47)《中共山東省委通告第十五號——關于清黨及改組黨部問題》(1928年1月12日),《山東革命歷史文件匯集》甲2,第405—406頁。省委還要求:“支部會議,同志必須每次到會,如遇特別事件不能到會,須向支部書記說明理由,聲明請假,經允許后始得他去。無故一次不到會者警告,繼續二次者再予以嚴重警告,至連三次不到會者即行開除黨籍。”(48)《中共山東省委致各級黨部信——關于改造黨的組織問題》(1928年6月16日),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第109頁。除按時開會、納費之外,支部生活還包括:經常討論黨的政策、支部的工作,研究黨的理論,適當分配、督促同志工作,不斷介紹新同志入黨等內容。

(四)規范信息傳遞

其時山東省委無常設的巡視員,各地方黨部也極少派人與省委接洽,還不常向省委做報告,很明顯,二者之間聯系并不密切。為強化溝通,1928年5月,山東在省委干部中專設巡視員一職,并規定“巡視員每月至少巡視全省一周,并必須親行參加重要支部會議,指導并考察其工作。”除加大巡視力度外,省委還召集各區負責同志尤其是工農同志來省討論工作。(49)《目前山東黨的組織路線及主要任務》(1928年12月27日),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第450—451頁。據統計,1928年12月省委巡視全省10次,各地來省6次,派人去4次。(50)《中共山東省委組織部調查報告》(1929年1月8日),《山東革命歷史文件匯集》甲4,第41頁。顯然,情況已有好轉。

規范信函往來。當時,地方黨部向省委的報告一般分全盤性與臨時性兩種,山東省委規定,全盤報告每月1次,限每月陽歷25日以前寄到,臨時性報告每月至少4次以上,否則,扣留該黨部本月津貼,并處罰負責人。為保證信息的有效性,山東省委甚至詳細規定了信息交流的形式與內容大綱。(51)《中共山東省委通告第九號——規定各地黨部報告辦法及大綱》(1928年6月25日),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第112—116頁。據統計,1928年11月,各地發往省委的信件達57封,省委發往各地的信件達28封。(52)《山東各地的錯誤與省委的指導》(1928年11月),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第400頁。同年12月,省委發出信件合計52封,收到各地信件12封。(53)《中共山東省委組織部調查報告》(1929年1月8日),《山東革命歷史文件匯集》甲4,第37、40頁。信函往來已比較頻繁。

經過整頓與改造,山東黨有了很大改善,黨員數量改變了此前由多減少的局面,呈現由少增多的趨勢。1928年10月,山東有黨員423人,11月增至510人。(54)《中共山東省委關于黨務情形的報告》(1928年11月9日)、《山東省組織狀況一覽表》(1928年11月),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第316、401頁。1929年3月,山東黨員已達600余人。(55)《丁君羊談山東情形紀》(1929年3月23日),《山東革命歷史文件匯集》甲4,第113頁。黨組織也由零落渙散趨向組織化、正規化,不僅“省委組織及各部工作走上了組織的路”,(56)《中共山東省委關于政治黨務情形的報告》(1928年9月1日),中央檔案館、山東省檔案館編:《山東革命歷史文件匯集》乙種本,內部發行,1996年版,第62—63頁。而且“各地黨部都與省委工作密切,經常有指示、有工作報告。各地支部雖不健全,但多數能開會,能發動工作。”(57)《山東省組織狀況一覽表》(1928年11月),《山東革命歷史文件匯集》甲3,第410頁。山東省委在1930年6月的一份總結報告中寫道,經過整頓和改造,政治影響比較擴大了;打破了一部分同志的合法觀念、懼怕心理,推動了斗爭,減少了同志的右傾觀念,漸次在斗爭中起領導作用;組織上有了相當的發展,質量有了相當的提高;支部生活比較健全了;技術上有了相當的進步;宣傳工作還能有相當計劃和改進。(58)《山東省委關于五月工作的總結報告》(1930年6月),山東省檔案館、山東社會科學院歷史研究所編:《山東革命歷史檔案資料選編》第2輯,山東人民出版社1981年版,第180—181頁。

四、1930—1933年山東黨組織的轉型

在立三與王明路線在中共中央占統治地位時期,山東黨組織也呈現出新的發展態勢與組織特質。具體來看,這種新趨勢與新特質主要體現在三個方面。

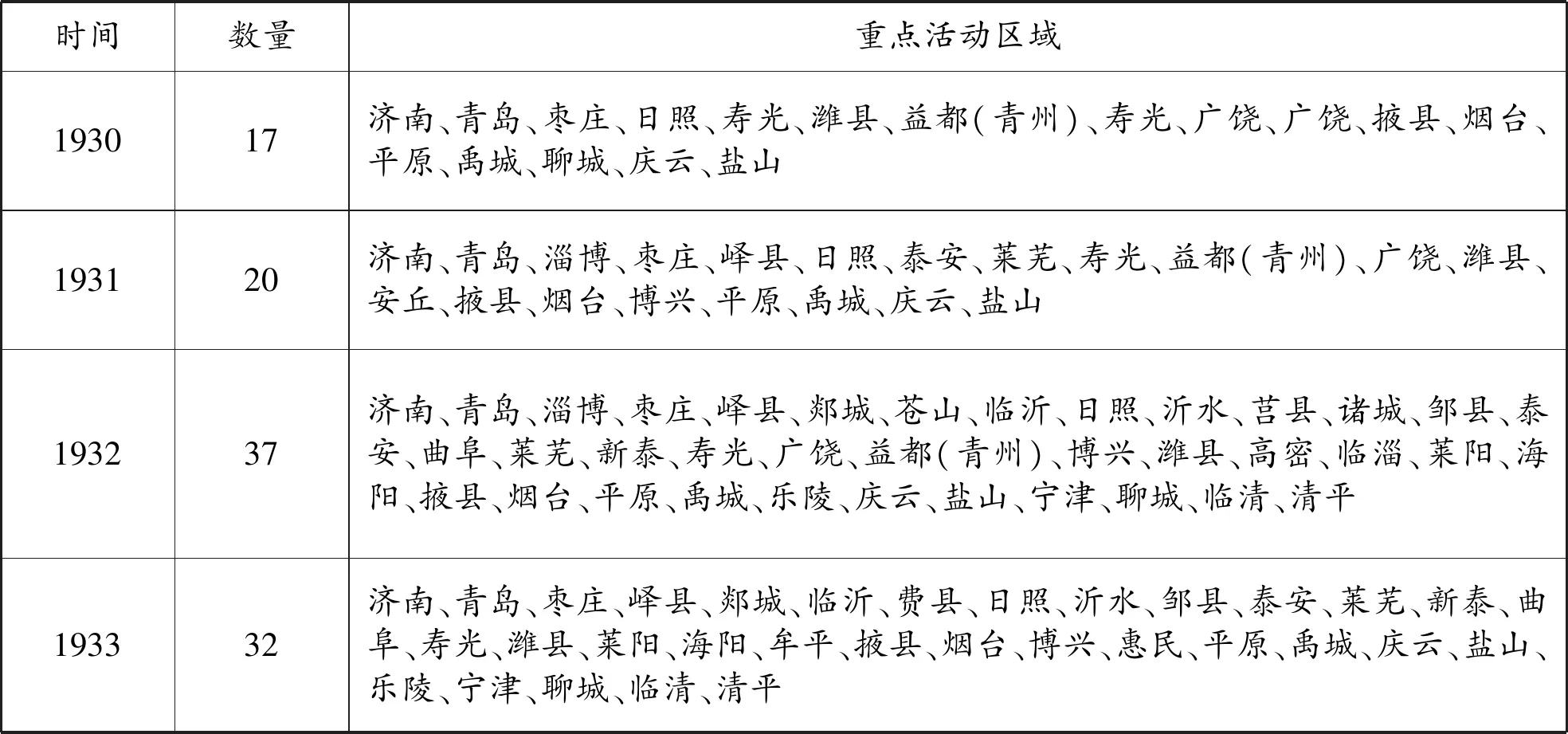

(一)黨組織得到快速發展

1930—1933年,山東有黨組織活動的區域、支部及黨員數量都有增長。如表3所示,1930年,山東有組織活動的市縣為17個,1931年為20個,1932年一度達到37個,創造了山東組織發展的一個高潮,1933年雖有所回落,但仍達32個。隨著活動區域的擴大,黨支部的數量也在增加,1930年7月,山東有黨支部38個(廣饒、益都未計算在內);(59)《山東黨的組織及群運狀況》(1930年7月),中央檔案館、山東省檔案館:《山東革命歷史文件匯集》甲5,內部發行,1995年版,第37頁。1931年2月,增長為49個;(60)《中共山東省委工作總報告》(1931年2月),《山東革命歷史文件匯集》甲5,第451頁。1932年6月已達97個。(61)《中共山東省委三月至五月工作報告》(1932年6月5日),中央檔案館、山東省檔案館:《山東革命歷史文件匯集》甲6,內部發行,1995年版,第339頁。一般來說,黨組織活動區域的拓展、支部數量的增加,也會帶來黨員人數的增長。1930年7月,山東有黨員241人(62)《山東黨的組織及群運狀況》(1930年7月),《山東革命歷史文件匯集》甲5,第36頁。;1931年2月,增至380人(63)《中共山東省委工作總報告》(1931年2月),《山東革命歷史文件匯集》甲5,第451頁。。1932年5月,再增至677人;(64)《中共山東省委工作報告》(1932年6月2日),《山東革命歷史文件匯集》甲6,第309頁。同年6月,山東黨員達695人,其中入黨時間一年以上者120人,半年以上者245人,半年以內者298人(65)《中共山東省委三月至五月工作報告》(1932年6月5日),《山東革命歷史文件匯集》甲6,第339頁。。明顯以新近入黨者為多。

表3 1930—1933年山東地區黨組織分布表

山東黨組織這一時期得以快速發展,至少有兩方面的原因。其一,中共中央路線的強力推動。中共中央鑒于黨員被捕、被殺和大量流失,急需恢復和壯大黨的力量,因而指示各地黨組織大力發展新黨員,尤其要堅決地大批吸收工農分子入黨,并給各省市黨委下達任務指標,以期快速擴大黨的組織。中共山東省委就要求,“征收大批工農分子入黨,使黨的本身力量加強,提拔工農干部參加黨的領導工作,這是黨目前的嚴重任務之一,是每個同志的日常工作。我們要動員全黨同志進行這一工作,由省委直到支部,定出發展計劃,使征收黨員工作形成黨內一種潮流,一種斗爭,使全體同志都參加征收黨員的競賽。在這一個月內,全省黨員的數量要增加到一倍以上。”即要求全省從3月15日至4月15日一個月間,發展黨員423名。(66)《山東省委關于征收同志決議案》(1931年3月11日),《山東革命歷史檔案資料選編》第2輯,第354—355頁。省委下屬各機構,也根據指標層層加碼,強力推動,山東黨組織有了較快發展。其二,日本帝國主義侵略的刺激。日本侵略活動的加劇,激起了中國人強烈的愛國熱情和革命激情,中共抓住有利時機,迅速應對,積極建立黨組織以救亡圖存。

(二)黨組織經歷多次破壞與重建

這一時期,與山東黨快速發展相伴而來的是組織遭受的多次破壞與重建。據統計,1929—1933年,山東省黨的領導機關遭受嚴重破壞達10余次之多,黨的領導機構名稱也隨之多次變更,有時稱省委、有時稱臨時省委或省工委;省(工)委與黨中央的聯系也時有中斷;省委機關有時駐濟南,有時駐青島;省(工)委領導人變動頻繁。其間,先后任省(工)委書記或主持省(工)委工作的共有17人,其中有10人被捕,有的慘遭殺害。據統計,全省在土地革命戰爭時期犧牲的烈士,已查明的有463名,至于遭受破壞的地方黨部與被害的基層黨員更是難以數計。日漸加重的白色恐怖也造成一些不堅定黨員的叛變自首現象不時發生,“自首問題,非常嚴重,現在仍繼續發生,且主動自首,近來如曹克明與鐘某。”(67)《山東黨的組織及群運狀況》(1930年7月),《山東革命歷史文件匯集》甲5,第41頁。山東黨組織遭破壞的頻度之密、烈度之深、涉及面之廣,都是前所未有的。由此,山東黨墜入一個破壞、重建、再破壞的惡性循環中。直至1933年12月遭破壞后,山東省委短時間內再也沒能成功重建,隨之又與中共中央失聯。此后幾年,山東黨進入獨立分散活動狀態。

山東黨組織接連遭破壞是內外因素的交互作用造成的。外部因素是由于反革命力量過于強大,對革命力量瘋狂反撲。在山東,為鎮壓迅速成長的共產黨,國民政府強化白色恐怖,1932年3—4月間,“捕共隊”只有30多人,9月,國民黨省黨部直接組織與指揮的“捕共隊員”已增至200人以上。內部因素除與中共中央錯誤的左傾政策有關外,還與山東黨組織自身的一些不足有關,其中黨組織不嚴密、同志基礎不穩定、兩條戰線斗爭不深入、秘密工作的疏忽是4個最重要的方面。(68)《半年來山東黨破壞的教訓》(1932年9月13日),《山東革命歷史文件匯集》甲6,第379—380頁。

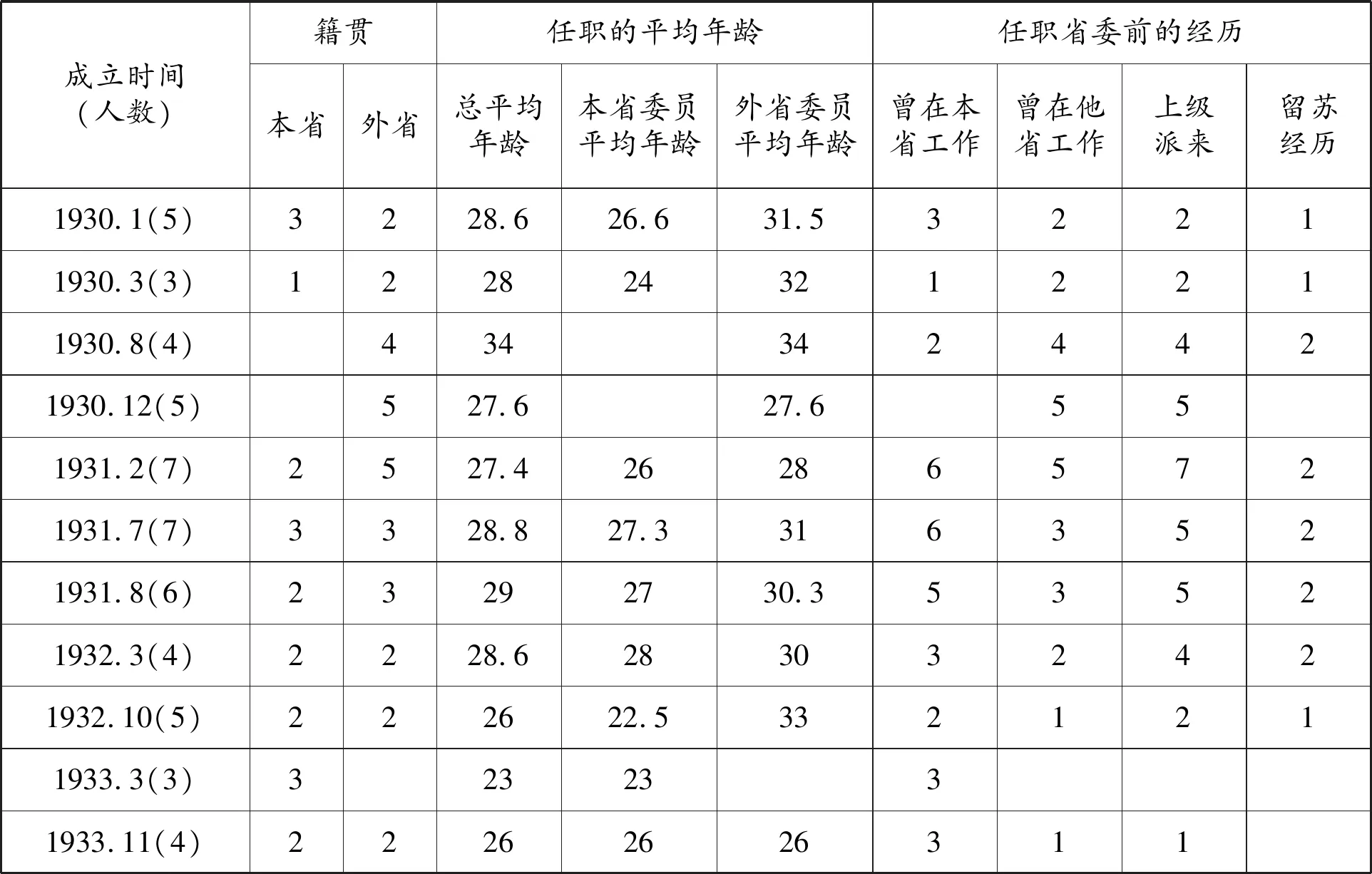

(三)黨組織的外來性格逐漸顯現

據表4,從1930年初至1933年末4年時間內,共組建了包括省委、臨時省委、省工委在內的11屆中共山東省委組織,其中,籍貫為本省的省委干部多于外省份省委干部的僅2屆,且都為臨時省委時期,應屬非常狀態下的臨時舉措,外省份省委干部超過本省份省委干部的有5屆,甚至有2屆省委全部有外省份干部組成。在這11屆省委中,產生了已知姓名的省級領導53名,除3人籍貫不詳外,其余50名省委領導中,山東人20名,其他省人30名,外省份干部已是本省份干部的1.5倍。這些外省份干部多數沒有在山東工作的經歷,表4中有些外省份干部被認為有山東工作經驗,主要是因為他們在省委改組中得以留任,盡管可能在上屆省委中任職時間較短,但相對于直接派入者,這部分連任干部已被視為有山東工作經驗。另外,這11屆山東省委書記中10屆都由外省份干部擔任,僅1屆由本省份干部擔任。這10屆8位外省份省委書記(其中任國楨、張含輝連任)中除胡萍舟有一年山東工作經驗外,其余7位都由中共中央直接異地調入任職。

表4 1930—1933年中共山東省委領導情況分析

這53名省委干部中,除出生時間未詳者10人外,出生于1900年之前者14人,出生于1901至1910年之間者25人,出生于1911年之后者僅4人。出生時間多集中于1910年之前,任職省委時多為25—35歲的青壯年。據表4可知,這11屆省委領導的平均年齡基本呈不規范的演進趨勢。一般而言,如果領導干部的平均年齡呈相對規范的年輕化趨勢,則可說明干部替換以當地人的自然更新為主,而這種基本無規律的變化,多是外地干部的大量調入所致。因為調入者多為年齡較長、經驗豐富之人。事實確也如此,就這11屆省委來看,外省份干部的平均年齡一般都比同屆本省份干部長,多數時候,這種差距還比較大,少則2歲,多則10余歲。

有留蘇經歷干部在省委中所占比例大增。這11屆省委中,有8屆13人具有留學蘇聯經歷,去掉連任者,實為8人,其中2人還擔任過省委書記,遠超之前留蘇人士在省委中所占比例。據目前所知,1930年之前的山東省委中僅湖南人吳芳有留蘇經歷。這8人中,除1人赴蘇時間不詳外,其余7人的留蘇學習時間大致可以確定。盧一之、郭隆真、任作民3位外省份干部最遲在1925年末結束留蘇,回到國內從事革命工作,幾年后才調入山東省委。其余東營籍顏世彬、青島籍王公博、濰縣籍張鴻禮、滕縣籍湯美亭4人均于1930年結束留蘇,被直接派往山東并很快進入省委任職。

反觀同時期陜西省的中共黨組織卻呈現出另一種演進態勢。盡管由于地處偏遠,與山東相比,陜西省在交通與經濟發展水平上都有一些差距,但1930年之前,兩省黨組織都呈現出強烈的本土性。1927年7月至1929年末,中共陜西省委進行了6次重組與改組,共產生了69名省委干部,除10名身份未詳者之外,已知陜西籍50人,占72.4%;有外省工作經歷者僅18人,占26%。1930年之后,同屬北方地區的山東黨組織外來性格已逐漸呈現,而本土性在陜西省中共組織中不僅得以繼續延續,還有強化的趨勢。1930—1933年底,陜西省委有9次重組與改組,共產生了66名省委干部,除13人籍貫不詳外,其中陜西籍50人,所占比例已達75.8%,超過1930年之前。另外,這66名省委干部,已知僅有3位有外省工作經歷,其余多由本省基層干部升遷進入省級領導行列。再有,這66名省委干部,已知出生于1900年之前的僅3人、生于1901至1910年之間的有34人、生于1911年后的7人。(69)中共中央組織部、中共中央黨史研究室、中央檔案館編:《中國共產黨組織史資料 第2卷》下,中共黨史出版社2000年版,第1924—1933頁。與山東相比,不僅省委干部更加年輕化,年齡結構也比較合理。本土化特質的延續證明陜西黨組織的發展較少外來力量的介入,陜西革命的發展有其獨特軌跡。

其實,山東黨組織的外來性格是逐漸形成的。中共中央對山東黨本土性特質還是比較重視的,在往山東調入干部時,曾在外地任職的山東籍干部一度是考慮的重點。如1929年4月,調山東平度人、時任中共福建省委書記的劉謙初來山東出任省委書記,后又調山東蒙陰人、曾任中共江蘇省委組織部長的劉泰和任省委秘書長。亦如上文所論,1930年結束留蘇被派往山東并進入省委工作的顏世彬等4人,無一例外都是山東籍。很顯然,即便在外來性格日漸強烈的時代,本土性仍是重要的考量指標。

結語

1921—1933年的山東黨組織既經歷了從鐵路沿線工業城市向農村的蔓延,也實現著本土性向外來性格的過渡。本土性是1930年之前山東黨組織的最顯著特質,這一特質有效推動了黨組織向基層扎根,對山東革命的演進居功至偉。1930年之后,山東黨組織開始了由本土性向外來性格的過渡,這一轉型的出現,既是中共中央政策推動的結果,也與山東當地革命形勢的發展有關。山東黨組織在短時間內反復遭到破壞,造成領導人才的大量消耗,加之,地方干部成長緩慢,干部缺乏成為山東黨組織面臨的一個最嚴重問題。因此,從外部調入就成為補充山東干部的唯一有效途徑。1921—1933年山東黨組織的發展也證明,山東黨組織受中共中央的影響比較大,中央政策路線的每一次調整都會引起山東黨組織的巨大變動。另外,山東黨對中共中央的依賴也非常強烈,即便在黨組織本土性特征最鮮明的初期階段,第一個支部的成立仍需要中央幫助。