“逝去的未來” 非洲叢林中曾藏著一座科研重鎮

彭丹妮

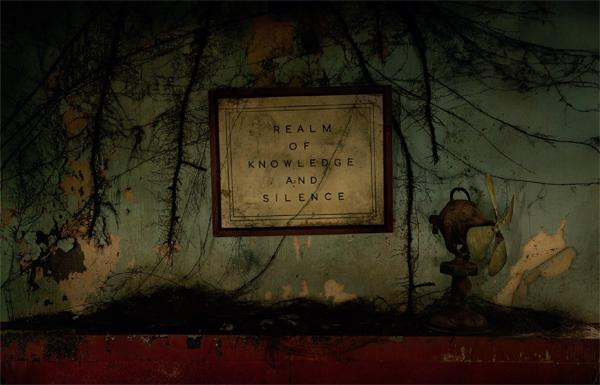

阿瑪尼山研究站的標牌至今仍然留存。

在坦桑尼亞東北部烏桑巴拉山脈的一個山頂上,記憶變得可以觸摸與感知——現代主義的建筑散落在茂密的熱帶叢林中,貼著拉丁語標簽的歐洲藥用植物與當地物種一起保存,科學儀器和藏書齊全的圖書館在落滿灰塵的房間里靜候使用者的到來。

這里是阿瑪尼山研究站。盡管坐落在遙遠的非洲叢林,它曾是一個備受尊敬的世界級學術中心,曾經擁有近百名員工,收藏了非洲最令人矚目的自然主義書籍和科學期刊,對整個東非的科技發展起了關鍵作用。

它曾經面向未來,但在社會變遷中,它被遺留在了過去。該研究機構有時被稱為“叢林中的時間膠囊”,它留下的科學研究遺物講述了一個歷史上的獨特時刻。但今天,只有少數幾個人,還在講述它的故事。

“知識與靜默的王國”

在阿瑪尼山研究站圖書館墻壁上,一塊高懸的掛畫上寫著:“知識與靜默的王國”。在期刊書架上,布滿蟲洞的褪色書皮上印著“1956年當期論文”。

挪威奧斯陸大學社會人類學教授保羅·文策爾·蓋斯勒組建了一支由人類學家、歷史學家、視覺藝術家和地理學家構成的團隊。他們在過去的幾年里,一直在研究非洲熱帶叢林中那些曾幫助塑造了二十世紀醫學和公衛科學的古老研究站,以了解曾經宏大的愿景何以土崩瓦解。

19世紀晚期,德國殖民者在今天坦桑尼亞東北部的烏桑巴拉山上建立了一家療養院。不久,因第一次世界大戰戰敗,德國將這塊土地割讓給英國,后者將這里用于農林業種植,直至第二次世界大戰。

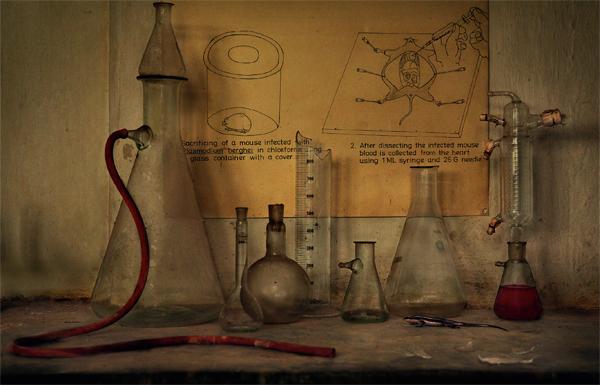

一些實驗用具被保存了下來以備將來研究。

1949年,英國殖民者在烏桑巴拉山底部建了一個瘧疾研究站,然而那個地方過于潮濕悶熱,并不宜人,于是,位于山頂位置的阿瑪尼成了新的選項。這里有涼爽的山風、一眼可以望到印度洋的絕佳視野以及適合潛心研究的僻靜氣氛。

“二戰”后,特別是冷戰時期,從美國、西歐、蘇聯到非洲各國都盛行一種觀念:政府對基礎研究的資助有助于推動創新,這催生了后來的互聯網等革命性成就。該研究站建立于這種時代風尚之下,所得到的科研投資規模也持續擴大。

阿瑪尼山研究站的管理者請了建筑師,設計了一棟用于流行病學研究的現代化實驗大樓,并承諾改善工作人員的居住條件。每周二,汽車都會往這個偏僻的所在載來商品和影碟。這里有專屬的電力和水力系統,籃球場、網球場、足球場和保齡球場則是為了滿足研究人員的娛樂需求而設。

英國科學家希望借助在這里的研究,實現一個宏偉的目標:徹底在非洲消滅瘧疾。1962年,殖民地獨立后,首位非洲籍研究員作為共同作者發表了研究論文,再加上當時研究站主管的反殖民主義,種族界限開始模糊。一些非裔科學家遠赴歐洲攻讀研究生學位,學成后回到阿瑪尼,成為成熟的科學家。

到 1971 年,阿瑪尼山研究站任命了首位非裔主任菲利普·韋格薩,他是肯尼亞人,在英國倫敦接受教育,重視科學家的待遇,對該研究站的未來充滿野心勃勃的設想。蓋斯勒說:“這一時期,全球正在發生廣泛的變化,人們深信,科學可以建設一個自由、平等和發達的非洲。”

然而,1977 年,政局動蕩導致東非共同體分崩離析,該政府聯合體最初由肯尼亞、坦桑尼亞和烏干達三國組成。研究站的烏干達和肯尼亞籍員工被迫離職,韋格薩也未能幸免。在坦桑尼亞新政府的管理下,阿瑪尼山研究站繼續運轉,但資金越發緊張。

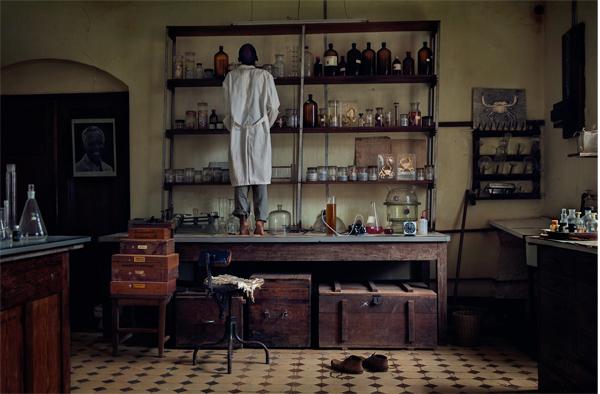

現年67歲的約翰·姆甘加是阿瑪尼山研究站的前實驗室助理。他在整理實驗室的架子,“當地人以前認為這里的科學家用這些瓶子制造藥水。”他告訴攝影師。他們所從事的其他科學研究也曾被當地人認為是超自然的,研究人員之前被稱為mumianis (斯瓦希里語為“吸血鬼”),則是因為他們采集了血液樣本來研究瘧疾。

曾經用于蚊子研究的盒子。姆甘加把手放進去展示了他們過去的研究方法。

1979年,坦桑尼亞與烏干達交戰一年,經濟拮據。本國的醫學研究項目,主要通過海外合作項目資助,但隨著最后一名英國科學家離職,資助阿瑪尼山研究站的國外基金也大幅縮減。在偶爾獲得的臨時資助中,該研究站的工作重心在很大程度上從基礎研究轉向臨床試驗, 比如,這里最早驗證了殺蟲劑與蚊帳聯合使用可顯著降低瘧疾的感染。

然而,維持這樣一個偏僻的研究機構所需的投入漸漸難以負擔,另一方面,與其他熱帶疾病一樣,瘧疾的研究也需要長途跋涉去山下做田野調查。2006 年,阿瑪尼山研究站總部遷往穆海扎,曾讓阿瑪尼這個名字聞名一時的山區研究站,只留下了一小批員工。

脆弱的基礎科學研究

在如今的阿瑪尼,處處是失落的氣息。

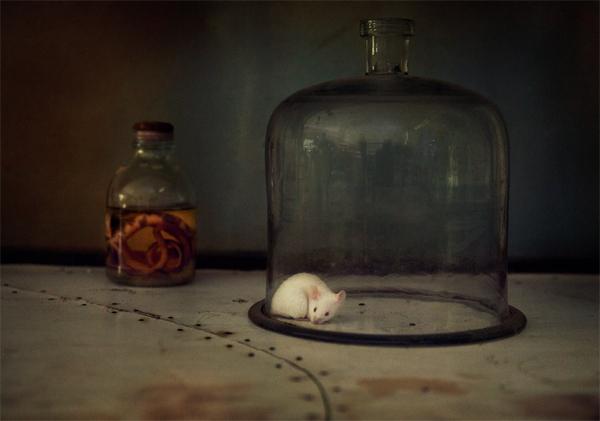

馬丁·金維利現在閑得無聊,他能做的只有打掃衛生和照料小白鼠。這里曾飼養過兔、羊、豚鼠和猴子等用于實驗的動物,如今只剩下小白鼠了。他是研究站的實驗室助理兼動物管理員,從 1980年代開始就在這里工作。那時候,為了掙加班費,他“從早到晚”地工作,到野外考察、抓黑蠅來給實驗人員研究、打掃衛生、準備幻燈片。

姆甘加喜歡向攝影師講述他對研究站的回憶,“隱藏的瀑布和他最喜歡的景點、還有英國工作人員過去居住的房屋,”他和英國昆蟲學家約翰·雷博爾德一起花了多年的時間收集和研究昆蟲。

在1971年的黃金時期,實驗室助理約翰·姆甘加也來到阿瑪尼山研究站,他是一位英國科學家的助理,主要工作是用捕蟲網捕捉標本,尤其以捉螃蟹的身手出名。也許因為經歷過這里最輝煌的時候,如今67歲的他是留下的維護人員中最難以放下過去的那一個。雖然已經退休,但是他還是經常來研究站。

來自西伯利亞地區的俄羅斯攝影師葉夫根尼婭·阿爾布加耶娃(Evgenia Arbugaeva)是蓋斯勒研究項目中被邀請的一位,當時她們一行人在這里待了八天。她尤其對阿瑪尼山研究站感興趣,為了記錄縈繞在這里的懷舊之情,并用圖片帶回這個“黑暗而神奇的地方”的氛圍,她不久后決定故地重游,在這里待了兩個月之久,以便更好地感受和融入那里。

葉夫根尼婭擅長將她的鏡頭在過去與當下來回縮放,最終聚焦在二者之間的縫隙。懷舊、被遺忘、偏遠、主流之外,她的照片將這些憂傷、沉郁的氛圍視覺化。

約翰·姆甘加成了葉夫根尼婭鏡頭下的主角。姆甘加如今依然熱情地向來訪者展示泡在福爾馬林中的一整個架子的螃蟹標本、隱秘的瀑布、他和英國科學家花了幾年時間收集和研究的昆蟲標本。他對現狀非常失望,但無可奈何。“如果我是世界之王,我會邀請科學家來這里,提議讓研究項目回到阿瑪尼,這樣我們就可以回到過去的日子。”

令阿瑪尼及其他類似研究機構走向消亡的挑戰并非非洲所特有。一次次地,在前蘇聯的大部分地區,在今天歐洲南部邊緣地區,在戰亂的敘利亞與巴基斯坦……動蕩的政治環境和不穩定的經濟發展給當地科學研究帶來了厄運。

玻璃罩下的一只小白鼠。

科學研究不像人們以為的那樣,有著命定般的積極軌跡,它比想象的要脆弱。美國福特漢姆大學歷史學教授阿斯夫·希迪奇就表示:我們這些科技史學家……從來不會一廂情愿地把科學的進步看作一種不可阻擋的進程。事實上,認真觀察科學知識如何產生以及歷次科技革命,你會發現,這是一個非線性的過程,有高潮也有低潮。

正如蓋斯勒所總結的,“如果我們放任基礎研究被忽視、貶低,那么,今天的阿瑪尼山研究站完全可能預示著所有人的慘淡未來。”但葉夫根尼婭·阿爾布加耶娃沒有想太多,她只是希望人們能夠看見一個被隱藏的世界,那里曾實實在在存在過,如今依然在人們的記憶里存放著。

從1970年到1977年,姆甘加與英國昆蟲學家約翰·雷博爾德合作,他負責捕捉昆蟲。