買房養老,一定要請長輩們冷靜

吳思竹

長輩們常常會聚在一起聊聊天,如果只是聊一些家長里短,自然無傷大雅;即便是“催催婚”、“催催生”,那也只能算常規動作:“侮辱性”強,但“傷害”不大。

但是,如果長輩們已經開始商量“買房養老”的話題,甚至已經有人開始攛掇“組團買房,集體養老”,那或許就要當心了。

我收到最多的咨詢,居然就是關于長輩“買房養老”的。這也難怪,我的讀者基本都是80后、90后。我們的父母輩基本都處于55-75歲這個年齡段,正好是退休養老的時候;同時,基于歷史的原因,我們的父母輩大多數都是多子女家庭,而我們又往往是獨生子女,能夠長期陪伴父母的機會并不多。所以,“集體養老,兄弟姐妹間互相有個照應”,就成為了長輩們對養老生活的一種憧憬。

應該說,這不僅僅是一個買房的議題,也算是當前一個比較普遍的社會現象。下面,我就說說我的一些觀點和看法,供大家參考。

01 養老房≠度假房、環境房

在大多數長輩們的認識中,養老房的概念都是錯誤的。

第一,他們往往認為養老房=度假房。

老年人相對怕冷,這是一個事實。所以,大多數長輩都喜歡在一個氣候溫暖的地方過上退休養老的生活,遠的如海南,近的如攀枝花、西昌等。但這些地方對長輩們來說,一是相對陌生,人生地不熟;二來也遠離自己的子女,來往很不方便,因此它更適合度假,或者越冬,并不適合買來養老。同理的,還有夏季的避暑房等。

第二,他們往往認為養老房=遠郊房。

遠郊房往往有幾個特點,特別打動老年人。一是距離相對遠,但一兩小時車程也能回到城里,所以也方便子女照顧;二是遠郊一般開發強度低,偏鄉村一些,可能空氣、水和環境會略好一些;三是遠郊的房價相對更便宜,同樣的錢,長輩們可以居住得更寬敞、舒適一些;四是所謂的退休之后應該圖個清靜,而遠郊房自然沒什么熱鬧可言。

但是,遠郊房存在兩個問題。一是配套不足:地廣人稀的地方不太可能有商場、醫院等基本的配套設施,缺乏與人的接觸對老年人并不是一件好事,而沒有及時的醫療救護,更是不堪設想;二是資產屬性不足,我們買房當然還是期望能保值增值,甚至將來作為財富傳承給下一代,但遠郊房并不具備太好的資產屬性,增值能力差,流動性也很弱。這樣的房子留給后代,不一定是財富,卻可能是麻煩。

當然,現在有一些遠郊房被賦予了主題化、樂園化,甚至景區化,會比一般的遠郊房要好一些,但本質上還是一樣的。

第三,他們往往認為養老房=別墅。

這里所指的別墅,當然也是遠郊別墅。一方面,老年人退休后或許會有“采菊東籬下,悠然見南山”的情懷,希望養花種菜,擼貓溜狗,對別墅會比較青睞;二方面,長輩們也喜歡房子大一點,房間多一點,會有親戚朋友常來走動,子女也愿意來小住片刻;三方面,抱團養老的長輩,可以幾家人眾籌買一套別墅,大家住在一起,互相有個照應,等等。

但遠郊別墅,首先是和遠郊房一樣,配套不足,資產屬性弱;別墅還存在裝修折舊厲害、維護保養困難等其他不利因素。

以上,就是大多數長輩們對養老房的理解,應該說這些房子是有利有弊的,關鍵還是根據每個家庭的實際情況去選擇。

例如,我有時候在想,如果我的父母非要去買一套房“抱團養老”,花個幾十萬百把萬的,我大概率還是會支持。原因很簡單,家庭內部本身就不是講道理的地方,父母辛苦了一輩子,想要按自己喜歡的方式過好他們的晚年,無可厚非,我沒有必要去跟他們講“資產”的道理。我就當為他們買了一個“玩具”、一個“消費品”,貶值就貶值,沒有流動性就沒有流動性,他們高興就行了。

當然,如果只是普通家庭或者一般的中產階層,幾十萬百把萬對他們來說并不是小數目,且父母也愿意有商有量的辦事,更傾向于為子女留點有價值的資產,那么請務必記住一句話:最好的養老,一定在城市。

02 最好的養老,一定在城市

什么是最好的養老?

我覺得比較簡單的理解就是兩點:壽命更長和質量更高。

那么,大家知道中國人均壽命最長的城市在哪里嗎?

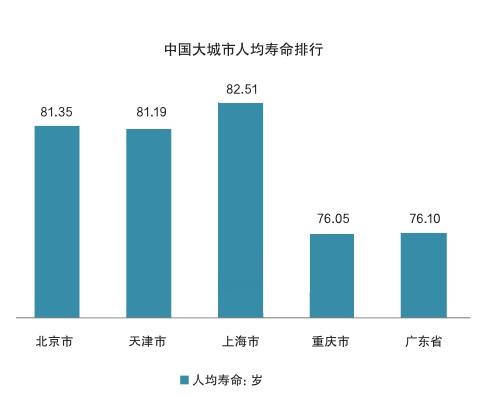

你沒看錯,中國人均壽命排名前三的城市是上海、北京和天津。

要知道,上海和北京的空氣質量在全國城市中排名倒數,而工作壓力和生活節奏,則妥妥的排名前列。這與我們主觀臆想的長壽節奏不同啊——難道不應該是生活節奏越慢越悠閑,空氣質量越好越長壽嗎?

其實上述排名還沒有算上香港。根據世衛組織《2018年世界衛生統計》報告,香港的人均壽命高達84.3歲,擊敗了日本、意大利等國,排名世界第一。其中香港男性的平均壽命達81.3歲,女性壽命更長達87.3歲。要知道,香港是以高物價、高節奏、蝸居著稱,誰又能想到它居然是世界第一的長壽城市?

以上案例告訴我們一個道理,養老中最重要的長壽預期,與氣候、空氣、生活節奏、居住舒適并沒有直接的聯系;相反,越是經濟發達、醫療健全的核心城市,人均壽命反而越長。有相關研究表明,人均GDP與人均壽命的關系有74%以上的正相關——平均而言,世界人均GDP翻一番,會提高男性的預期壽命4.6歲、女性的預期壽命5歲。

接下來,我們再看養老最重要的第二個預期:生活質量。

這個話題相對來說會比較復雜,因為生活質量是一個見仁見智的概念,它沒有統一的標準,更不像人均壽命一樣有一個實實在在的數據,很難硬性排名。但是,我們大概率可以從兩個角度去分析它: 一是有錢的人大概率生活質量更高。

這個我覺得不用解釋,兩個情況相似的老人,一個身家千萬,一個衣食艱難,那么大概率來說,千萬富翁的老人晚年的生活質量會比較高。

二是個人價值高的人生活質量更高。

什么叫個人價值高?通俗來說,就是退休后的長輩,它對社會的價值、對家族的價值、對晚輩的價值還在,為社會、家族或晚輩所需要的一種狀態。 這個大家不妨回想一下,中國有幾千年“尊老”的傳統,為什么?其核心在于過去的社會組織形式是家族,一個家族中的幾乎所有資源都是由一家之主說了算,而這個一家之主往往就是輩分最大的那個人,所以“尊老”是必然的。

現代社會,這種組織形式已經演變為了家庭,但本質不會有太大變化,除了我們天然的“親情”之外,掌握一定有價值的資源,依然不失為保障生活質量的一種依托。

那么,如何才能讓自己變得更有錢,掌握更有價值的資源?顯然,只有核心城市的優質資產,才能具備讓你的財富保值增值的能力;也只有核心城市的優質資產,才具有傳承給下一代的“更好價值”。

所以,這就解釋了為什么“最好的養老,一定在城市”,尤其是核心大城市的原因:一方面可以從概率上獲得更長的壽命;另一方面也可以通過擁有核心大城市的優質資產,獲得更多的財富和更好的生活質量。

03 關于養老的正確姿勢

對于資產豐厚,在核心大城市已經擁有足夠多優質資產的家庭來說,可以忽略這個話題,不管是度假房、遠郊房還是別墅盤,都請隨意,把它們當成一個正常的“消費品”,只要長輩們高興就好。

而對于大多數普通家庭來說,其實是有兩全齊美的辦法的,那就是“租賃代替購買”。我舉例說明。

假設長輩們擁有500萬,有抱團養老的需求,這時候可以建議他們把這個錢用于購買核心大城市的優質房產。然后將這套房產出租,其租金按年化2%算,大概為10萬元/年,用這個錢去任何他們想要養老的地方租房。

一方面,度假房或遠郊房大概率租金會低于核心城市優質房產的租金,所以錢應該是夠用的;二方面,租房住就可以隨時換花樣,今天住這里,明天住那里,冬天去熱帶,夏天去避暑,住得不高興了,就隨時甩手走人,這樣的養老質量肯定比固定在一處要更有趣、更豐富一些。

10年以后,長輩的年齡也大了,到處耍的可能性也降低了。這時候回到城市里來,住著自己核心區的房子,可以享受城市最好的醫療和配套,同時,房子的價值或許也從原來的500萬變成了1000萬。如果子女孝順,這套房子未來就能作為一個優質資產留給他們,讓晚輩們可以輕松許多;如果不想留給子女,那么核心區的房子也可以分分鐘變現,這將足夠長輩們安享一個體面而有尊嚴的晚年。

最后總結一下。其實,買養老房本質上和年輕人買房是一樣的,永遠記住那個公式:主流城市+核心地段+優質房產+合理價格,缺一不可。