宿遷城區空間格局對PM2.5分布的影響

張琳 顧涵 王潔 朱嬿瑩 宗蘇曼 劉宇

摘 要:通過對宿遷城區4個大氣質量監測站點內PM2.5濃度進行時空變化分析,并調查宿遷城區地表景觀類型,將PM2.5濃度與綠地景觀格局指數(綠地PLAND指數、綠地PD指數、綠地LPI指數)進行相關性分析。結果表明,宿遷城區4個站的PM2.5質量濃度分布趨勢均為“單峰單谷”,3類景觀指數在夏季與PM2.5質量濃度呈負相關,在春、秋、冬3季呈正相關,且PM2.5質量濃度在各個緩沖區與3類綠地景觀指標全年的變化趨勢相同。

關鍵詞:空間格局;顆粒物;宿遷

中圖分類號 X51文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2021)06-0161-04

伴隨著城市化進程的高速發展,粉塵、汽車尾氣、化工廠排氣等造成的大氣顆粒物污染已成為環境問題研究的熱點[1]。城市綠化通過自我清潔功能來改善環境質量進而維護城市生態平衡、美化景觀,是城市生態系統的一個重要的組成部分[2]。PM2.5濃度與城市景觀格局密切相關,其污染狀況隨景觀格局的變化而變化[3]。目前,國內外許多城市在景觀格局對顆粒物濃度的變化上已開展了相關研究,主要集中在遙感監測[4-6]、時間動態變化[7-8]、城市差異[9-11]等方面,而有關對不同綠地景觀格局對PM2.5質量濃度分布差異的研究仍較少,在蘇北地區則幾乎沒有。為此,本研究通過對宿遷城區內大氣質量監測站點PM2.5濃度的檢測數據和綠地景觀格局進行分析,探索宿遷市綠地資源合理的空間配置方法,以發揮宿遷城區綠地景觀格局對PM2.5濃度的削減作用,提高宿遷的空氣質量,為城市生態規劃提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況 宿遷位于江蘇省北部,是徐、淮、連3城中心,在隴海經濟帶、中部沿海帶和沿江帶的范圍之內。近年來,隨著城市化的轉型、人們生活方式的改變以及城市工業的快速發展,城市空氣污染逐年嚴重,危害居民的身體健康。

1.2 研究方法

1.2.1 數據來源

1.2.1.1 影像數據 截取圖像應在天氣晴朗、研究區域無云覆蓋的情況下進行。用Loca Space Viewer軟件,截取成像質量較好的高清衛星影像,獲取日期為2020年4月20日。以宿遷城區內4個監測站點為研究區域(見圖1),并在以站點為中心5km為半徑的區域范圍內,將土地利用類型劃分為城市綠地、道路用地、水體、農田用地、建筑用地5類。并建立以監測站點為中心的3km×3km尺度、5km×5km尺度來研究綠地景觀格局與PM2.5濃度的相關關系。

1.2.1.2 顆粒物數據 從宿遷市空氣監測局獲2019—2020年全年宿遷市城區4個國家監測點連續監測的每小時的PM2.5的實時數據。

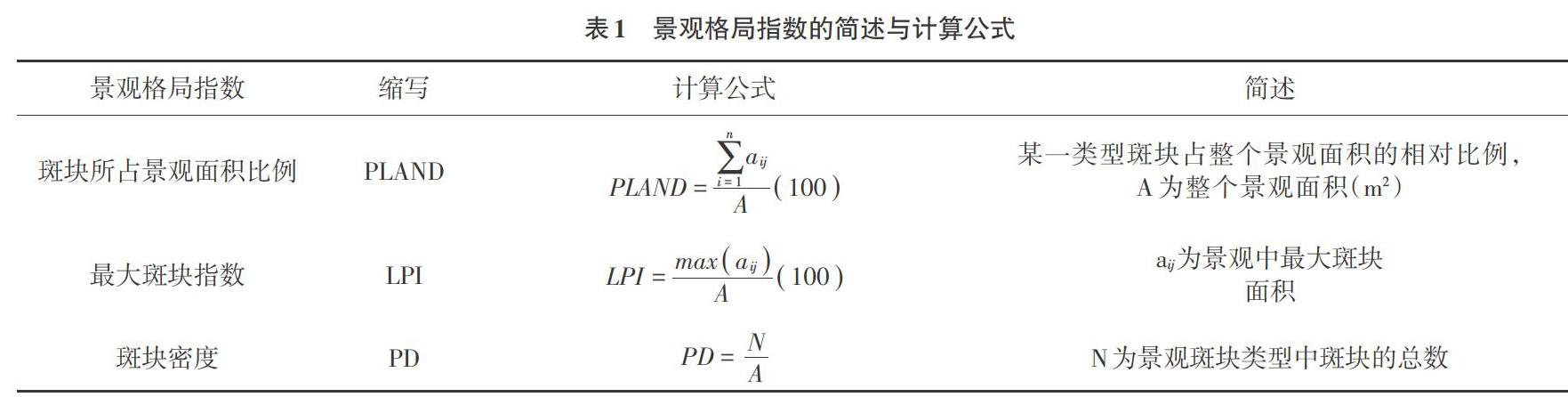

1.2.1.3 景觀格局指數 選取個3景觀格局指數,分別為綠地景觀面積比(PLAND)、綠地最大斑塊指數(LPI)、綠地斑塊密度(PD)。在研究區域不同尺度的區域內,劃分多種類型斑塊,僅對綠地斑塊進行定量分析,得到不同尺度區域內的綠地斑塊數量、綠地斑塊總面積、最大綠地斑塊面積,計算得出PLAND、LPI、PD的具體數值。

1.2.2 研究方法 以宿遷市城區4個監測站點為中心,在3km為半徑和5km為半徑的緩沖區內,監測2019—2020年PM2.5濃度,整理宿遷城區4個監測站點的綠地景觀格局,通過線性回歸方程分析,得到顆粒物濃度大小與綠地景觀格局之間關系的變化規律,并探究兩者在不同季節的變化規律以及不同尺度域的特征。

2 結果與分析

2.1 PM2.5的時空分布時間變化特征 如圖2所示,4個站點的PM2.5質量濃度均表現出夏季高、冬季低的趨勢。1月PM2.5濃度質量最高,從2月份開始,PM2.5的質量濃度快速下降,隨后下降幅度減緩,而后從9月份開始呈上升趨勢,12月份達到最高值。其中,1月宿豫區政府的PM2.5濃度值最大,為92.19μg/m3,8月宿遷中學的PM2.5濃度值最小,為19.55μg/m3。該現象產生的原因可能是冬季天氣寒冷,需要燃燒煤炭來供暖,從而導致大量污染物的產生和排放。而夏季氣溫降雨量大,大氣對流通暢,有利于污染物的沉降和擴散[12]。

2.2 PM2.5濃度空間變化特征 將每季度PM2.5濃度均值與綠地PLAND的指標值進行比較分析(見圖3),得到PM2.5濃度均在冬季達到頂峰,夏季達到低谷。從各個季節PM2.5質量濃度空間變化來看,4個站點中PM2.5濃度最高的站點為宿豫區政府(86.86μg/m3),污染程度最低的站點為宿遷中學(23.52μg/m3)。從整體看來,隨著季節的交替,各個站點的PM2.5的質量濃度波動較大,其中在春季時,4個站點之中宿遷學院站點的PM2.5質量濃度最低,宿遷中學站點在夏季的空氣質量較好,秋、冬季市供電局站點的污染程度較輕。宿遷市城區4個站點的PM2.5質量濃度排序從大到小依次為:宿豫區政府>宿遷中學>宿遷學院>市供電局。

2.3 PM2.5濃度與綠地格局的耦合關系

2.3.1 與綠地斑塊面積的耦合關系 如表2所示,春季綠地PLAND指數與PM2.5質量濃度的相關關系為線性增長趨勢與PM2.5濃度線性回歸擬合優度超高;在5km×5km尺度范圍內,PLAND指數與PM2.5濃度呈降低減緩趨勢,其相關系數為-0.0806。夏季在3km×3km尺度內,PM2.5質量濃度隨綠地PLAND指數的增高而質量濃度變高,且擬合優度最優,其決定系數為0.8161。在5km×5km緩沖區,綠地斑塊面積比與PM2.5質量濃度呈負相關。秋季在3km的尺度域,PM2.5濃度隨著綠地斑塊面積比的數值的增大而質量濃度數值變大,且綠地PLAND與PM2.5濃度的線性擬合度最高;冬季在3km×3km緩沖區,綠地PLAND指數與PM2.5的相關關系呈線性增長趨勢,且與PM2.5質量濃度的擬合度高,其相關系數為0.8819。

2.3.2 與綠地最大斑塊指數的耦合關系 如表3所示,春季LPI與PM2.5質量濃度在5km尺度域內呈負相關,在3km尺度域內也呈負相關;夏季綠地最大斑塊在2個尺度域內,與PM2.5質量濃度的相關關系均為增長趨勢;秋季綠地LPI與PM2.5在所研究的2個尺度內的回歸方程的系數分別為-0.406、-0.640,3km范圍內的相關系數大于5km范圍內的相關系數;冬季在3km區域內的相關程度比在5km區域內的高,相關系數為-0.673。一般來說,林帶內大氣流動循環的速度比林帶外慢,濕度量也比林帶外高,從而導致林帶內PM2.5質量濃度高,被吸附的顆粒物數量增加[13]。夏季濕度的持續增加將導致植物葉片表面更濕潤,對顆粒物的吸附能力更強,而密度較高的綠地在夏季濕熱天氣條件下,可以保留更多的顆粒物,提高局部PM2.5濃度[14]。

2.3.3 與綠地斑塊密度的耦合關系 由表4可知,春季在3km緩沖區內,綠地PD與PM2.5質量濃度相關系數為0.726,大于5km緩沖區內的相關系數;PD在夏季與PM2.5質量濃度在各個尺度范圍內均呈正相關;秋季綠地斑塊密度與PM2.5濃度在以3km為半徑的緩沖區內,其相關關系顯著,相關系數為0.461。冬季,在3km緩沖區內,PD在4個季節中與PM2.5質量濃度的擬合優度最高,決定系數R2為0.4323。結果表明,綠地斑塊分化的程度越高,對PM2.5質量濃度的緩解效應越強烈,且在小尺度內其作用更加明顯。在小尺度范圍內綠地斑塊密度越高,氣流越不容易發生[15],PM2.5的傳播速率越來越強;而對于夏季而言,受溫度、降水量等因素的影響,斑塊間的氣流更加通暢,PM2.5沉降的更多,另外也增強了傳播的速率[16-17]。

3 結論與討論

(1)宿遷城區4個站PM2.5質量濃度的分布趨勢均為“單峰單谷”,夏季質量濃度達到低谷,冬季質量濃度達到高峰,且在各個站點由于濃度變化不同,所以空間分布不同,冬季大氣污染比較嚴重。

(2)3類景觀指數(綠地PLAND指數、綠地PD指數、綠地LPI指數)在夏季與PM2.5質量濃度呈負相關,在春、秋、冬3季呈正相關。

(3)隨著季節及緩沖區范圍的變化,PM2.5質量濃度與3類景觀指數的關系均呈現明顯的規律性變化。

(4)PM2.5質量濃度與綠地景觀格局耦合關系存在明顯的季節差異。對于PM2.5質量濃度,在較小尺度內,夏季綠地景觀格局指標與之顯著相關,其他季節均無顯著相關性;在春、秋、冬3個季節,PM2.5質量濃度隨著PLAND、LPI、PD的增加呈降低趨勢;在夏季,隨著綠地PLAND、綠地LPI、綠地PD指數增加,PM2.5質量濃度也增加,但遠低于其他季節。

(5)綠地景觀格局與PM2.5質量濃度耦合關系存在顯著的尺度差異。PM2.5質量濃度在3km×3km的緩沖區內,與PLAND、LPI、PD與在5km×5km的緩沖區內相比,3km緩沖區的相關程度更高。

參考文獻

[1]GAO JH,WANG D M,ZHAO L,et al.Airborne dusted tainment by different plant leaves:taking Beijing as an example[J].Journal of Beijing Forestry University,2007,29(2):94-99.

[2]余梓木,周紅妹,鄭有飛,等.基于遙感和GIS的城市顆粒物污染分布研究[J].自然災害學報,2004,13(3):689-697.

[3]邵天一,周志翔,王鵬程,等.宜昌城區綠地景觀格局與大氣污染的關系[J].應用生態學報,2004,15(4):691-696.

[4]孫敏,陳健,林鑫濤,等.城市景觀格局對PM2.5污染的影響[J].浙江農林大學報,2018,035(001):135-144.

[5]丁宇,李貴才,路旭,等.空間異質性及綠色空間對大氣污染的削減效應:以大珠江三角洲為例[J].地球科學進展,2011,30(11):1415-1421.

[6]陳小平,焦奕雯,裴婷婷,等.園林植物吸附細顆粒物PM2.5效應研究進展[J].生態學雜志,2014,33(9):2558-2566.

[7]冶梅.青海湖自然保護區景觀變化遙感監測[J].卷宗,2015(5):360.

[8]王會霞,石輝,王彥輝.典型天氣下植物葉面滯塵動態變化[J].生態學報,2015,35(6):1696-1705.

[9]董卉卉.綠地景觀格局優化及崇明實證研究[D].上海:華東師范大學,2010.

[10]鄔建國.景觀生態學:格局,過程,尺度與等級[M].北京:高等教育出版社,2000.

[11]馮嫻慧,高克昌,鐘水新.基于GRAPES數值模擬的城市綠地空間布局對局地微氣候影響研究——以廣州為例[J].南方建筑,2014:12-18.

[12]吾拉爾,王新明,丁翔.烏魯木齊市大氣可吸入顆粒物中多環芳烴的污染特征及來源解析[J].環境污染與防治,2015,28(01):35-40.

[13]郭二果,王成,郄光發,等.北京西山典型游憩林空氣顆粒物不同季節的日變化[J].生態學報,2009,29(6):3253-3263.

[14]李琴.武漢市綠地消減大氣PM10污染的作用研究[D].武漢:華中農業大學,2012.

[15]段彥博.城市綠地景觀格局對PM2.5/PM10分布的影響及尺度效應[D].許昌:河南農業大學,2016.

[16]郭恒亮,劉麗娜,王寶強.基于GIS和RS技術的鄭州綠地系統分析和規劃[J].氣象與環境科學,2008,3(2):63-67.

[17]劉濱誼,張德順,張琳,等.上海城市開敞空間小氣候適應性設計基礎調查研究[J].中國園林,2014(12):17-22.

(責編:張宏民)