“口罩”背后:新聞報道與社會問題

——與口罩有關的議題、態度與行動

□ 秦瓊

內容提要 自新冠疫情成為全球共同關注的醫療衛生事件以來,“口罩”就是一個繞不過去的話題。小小的口罩,在世界范圍內先后掀起了搶購風潮,折射出一幕幕世間百態。在中國的輿論場里,人們主要將口罩視為疫情防控的醫療衛生用品,著重強調其隔離病毒保護機體的功能;在西方世界,口罩則不僅僅如此,它被賦予了更多符號意義。西方國家,與口罩有關的議題主要集中在政治、社會和文化三個層面,這些議題呈現的方式各不相同,但通過分析可以看出,西方媒體將口罩問題污名化、政治化的背后,是人們如何看待全球化過程中的風險與危機,以及折射出的社會問題。

截止到2021年2月1日10點(北京時間),全世界確診新型冠狀病毒肺炎的患者累計103418071人,累計死亡2237110人。新冠疫情是人類有史以來面臨的波及范圍最廣、感染人數最多的全球性疾病。在剛剛過去的2020年里,疫情除帶來死亡和傷痛外,對全球的政治經濟格局也產生了深刻影響。人類社會面臨的諸多問題,也在疾病大流行的背景下越發突出。

在因疫情造成的問題中,“口罩(mask)”是一個具有普遍性意義的問題。當疾病剛開始流行之時,口罩作為防止疾病蔓延的最基礎、最關鍵的醫療用品,在世界各國幾乎都曾經引發了搶購風波,并以暴露醫療用品匱乏狀態的方式,引起公眾對本國醫療水平和能力的關注。其后,隨著疫情在世界范圍內的全面爆發,圍繞著口罩,人們產生了戴或不戴、怎么戴、為什么戴等諸多爭論,西方媒體的報道進一步放大了這些爭論。通過多種議程,附著在口罩之上的政治、經濟、文化、種族和階層問題凸顯出來,口罩也從一個醫療用品上升為一種社會文化現象。可以說,小小的一只口罩,不僅能使人們盡量免于疾病的困擾,透過它還可以折射出人們的疾病觀、風險觀、文化觀等諸多精神層面的問題。

一、與“口罩”有關的政治、社會和文化議題

2020年1月23日,武漢宣布關閉離漢通道。突如其來的“封城”,如同突如其來的疫情一樣,瞬間引爆了國際輿論。自此,口罩(mask)開始成為社交媒體上的關鍵詞。

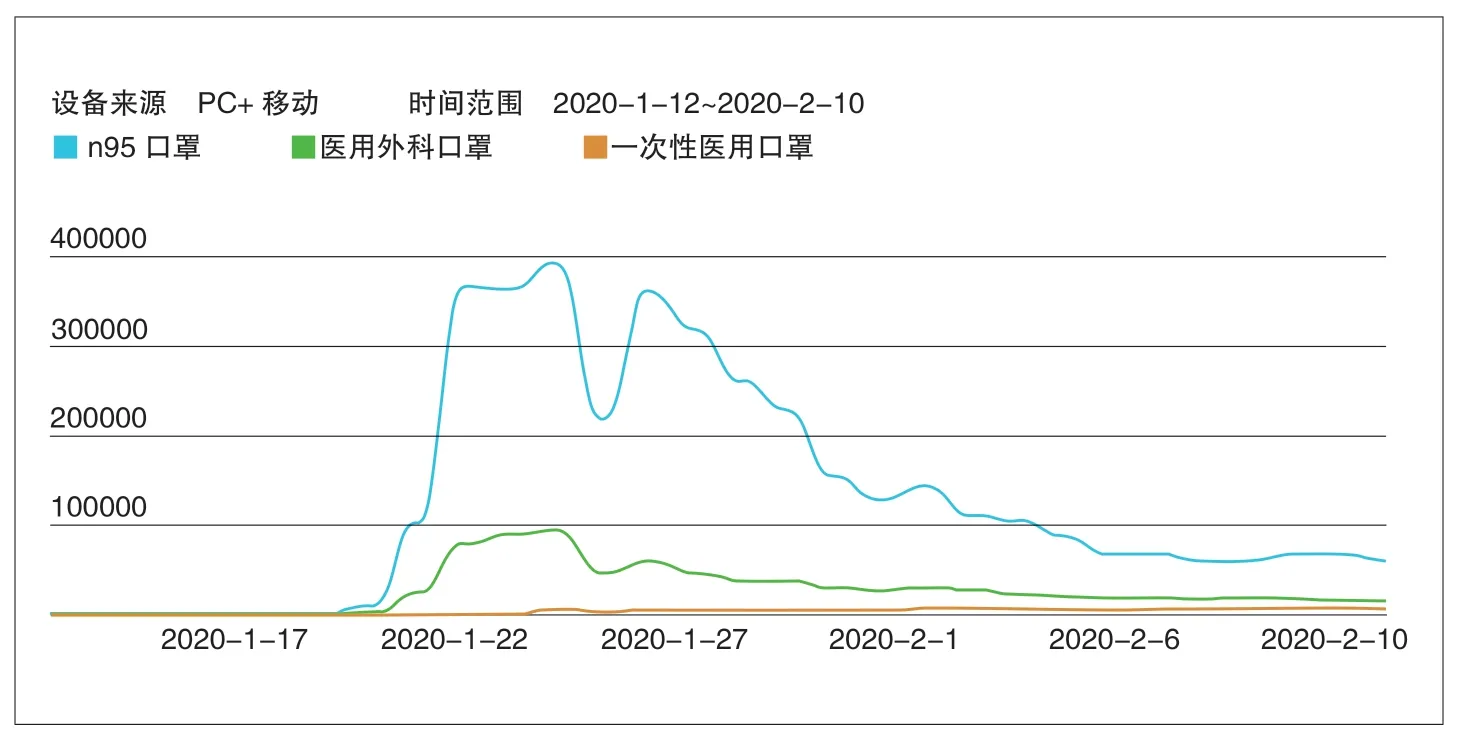

如圖1所示:(1)2020年1月中旬以來,Facebook上關于口罩的搜索趨勢逐漸上升。例如1月22日美國東部時間10點至10點30,僅僅半個小時左右,Facebook上關于口罩的實時點擊量就達到了10242條。(2)隨著中國疫情形勢逐步向好,口罩搜索量也呈現下降的趨勢。(3)N95口罩搜索趨勢居高不下,醫用外科口罩緊隨其后,一次性醫用口罩變動趨勢較為平緩。在這三種類型的口罩中,N95口罩防護級別最高,醫用外科口罩次之,一次性醫用口罩再次之。可見在全球性的醫療衛生風險事件中,世界人民對于健康風險的看法大致相同——在認知范圍內盡量尋求防護效果最佳的醫療用品及相關消息。

□ 圖1:2020 年1 月-2020 年2 月,Facebook 上關于口罩的搜索趨勢。

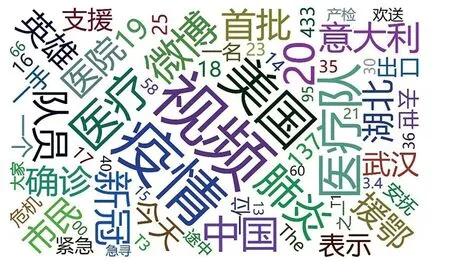

□ 圖2:2020 年3 月20 日Facebook 的詞云。

自2020年1月后,口罩開始成為世界人民共同關注的對象。在現實世界里,各國都遭遇了因口罩匱乏導致的社會危機,并延伸出對政府執政能力、醫療體制和水平等相關問題的質詢;而在網絡世界中,口罩則以關鍵詞的方式引發了諸多議題。從共時性看,與口罩有關的議題集中在政治、社會和文化三個層面;從歷時性看,與口罩有關的議題表現出先集中、后分散的趨勢,即2020年1月以來主要集中在醫療、健康相關的議題上,隨著世界疫情的蔓延(2020年3月中下旬以后),媒體報道議題也呈現出多元化、多角度的特點。

(一)政治議題

與口罩有關的政治議題,主要以指向族群及種族問題的方式呈現出來。在議題的性質上,表現出落后-先進、東方-西方的二元觀念結構的特點;在議題的時空分布上,先是將焦點對準中國的疫情傳播及防控,其后出現了從國際社會向以國內情況為主的焦點轉移。

2020年1月12日,世界衛生組織正式將新型冠狀病毒命名為COVID-19,對其性質、傳播特點、防疫手段都作出了科學的解讀和判斷,試圖引導公眾理性看待疫情并采取科學防疫措施,然而在以Facebook和Twitter為主的社交媒體上,將新冠病毒污名化、政治化的做法并不鮮見。一些西方國家政要更是公然混淆視聽,通過社交媒體散布非理性言論,使得人們將病毒的危害性限定在特定群體中間,對即將爆發的全球疫情缺乏應有的判斷。這一時期,口罩成為特定族群的符號,在西方社會的輿論中呈現負面形象。

2020年2月下旬,新冠疫情在世界范圍內出現了多點散發的趨勢,意大利作為西方世界較早爆發疫情的國家,同樣引發了世界輿論的關注,人們開始注意到,疫情并非只在某些特定族群之間傳播。通過詞云圖(圖2)可以發現,議題的焦點出現轉移,西方世界開始進入疫情爆發的階段,“疫情”“醫療”的關注度逐步上升。

隨著全球疫情的大爆發,將病毒污名化、政治化的手段逐步失效,此后,盡管類似言論依然擁有一定的市場,但是國際輿論的中心也出現轉移,本國、本地區的疫情傳播情況開始成為各國輿論的中心,社會議題的顯著性逐步上升。

(二)社會及文化議題

新冠疫情在全球范圍內爆發之后,政治議題的重要性下降,社會及文化議題開始成為各國媒體的關注中心,口罩也從一個特定符號演變為一種行為和價值取向。通過口罩,人們展示了多種多樣的社會議題,如表1所示。

這些議題所涉及的內容涵蓋醫學、環保、經濟、青年亞文化等多個領域,集中反映了西方世界的復雜性、多元性。在疫情爆發初期,以“群體免疫”為代表的社會議題具有相當大的影響力,并受到一些國家領導人、政黨領袖的大力鼓吹,以至于“不戴口罩”成為一種政治正確引發民眾效仿。“群體免疫”是社會達爾文主義的生動體現,這種觀念認為,人類社會發展同樣遵循自然界的優勝劣汰,凡是不符合生物進化和發展的現象,都應遵從自然選擇規律,忽視了人類社會的特殊性,而簡單地將其與生物界等同,也為集體不作為、亂作為埋下伏筆。

從環保角度出發,一些民眾注意到,廢棄口罩可能會對環境造成污染,因此主張不戴、少戴或者研發可降解材料,以避免因疫情傳播造成的環保問題。有學者針對青年群體戴口罩的動機展開調查,結果顯示口罩售價對大學生群體的消費意愿造成影響;從維持自身形象的角度出發,也有一部分人表示,戴口罩會影響個人形象,因此傾向于不戴或者通過戴自制彩色口罩、涂鴉口罩以彰顯個性。在這些社會議題中,口罩作為醫療用品的功能處于潛在狀態,它作為消費品、裝飾品的功能得到凸顯。

除了這些議題之外,宗教主義、神秘主義、非理性和反智主義議題的廣泛流行也值得重視。在這些議題中,病毒的起源和傳播與上帝、外星人、5G信號有關,雖然說辭各異,但從根源上來說,它們都是站在科學和理性之外來審視人類社會。西方世界雖然已經進入高度現代化的歷史發展時期,但宗教依舊具有巨大的社會影響力,通過將新型冠狀病毒納入宗教話語體系中,從人類“原罪”的角度解釋疫情傳播,從而為民眾尋求心靈慰藉,避免社會動蕩。“5G信號傳播新冠病毒”“注射消毒液能預防新冠病毒”等言論的傳播及其激發的社會反應,以及媒體對世衛組織、傳染病專家的批判,從側面印證了反智主義依舊具有較大的市場。

表1:與口罩有關的社會及文化議題

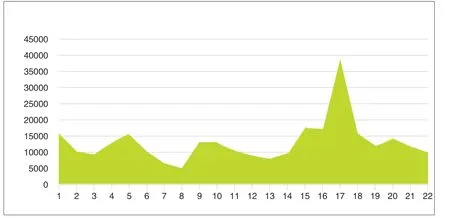

□ 圖3:2020 年3 月“mask”在Twitter 上的討論熱度趨勢。

在社會議題中,還有一些議題從文化的角度解釋社會現象。比如從西方文化傳統和歷史溯源,為戴或不戴口罩的行為尋求支持和解釋。在西方的傳統文化意象里,以佐羅等為代表的形象雖然也會對面部進行遮擋,但主要集中于臉的上半部分,而口罩的遮擋方式除了在文化傳統中難以尋求支持之外,還因對911等恐怖主義事件的集體記憶,導致了民眾的無意識恐懼和抵觸心理。

此外,從身體(戴口罩侵犯人身自由權)、性別(戴口罩的女性更多)、區域(東亞社會對口罩的接受度較高)的角度,展開討論的議題,主要以強調“自由”的形式表現出來。在這些議題中,戴口罩的行為被視作是對自由的一種侵犯,這一觀念在西方世界擁躉眾多。在以自由為名的各種言論中,“自由”的內涵涉及身體權、性別權、種族利益等復雜內容,雖然都表現為“自由”,但其內核卻有差異。鼓吹口罩自由,看似是對西方文明中自由精神的繼承與發揚,實際上裹挾了多種訴求。在疫情全球肆虐的背景之下,在戴不戴口罩的問題上,人群快速分裂成兩個陣營,西方世界壓抑許久的社會問題集中爆發,并演變成街頭運動,造成社會動蕩。

二、“口罩”熱度背后的態度、情感極性與行為

正如前文所述,2020年1月之后,隨著中國新冠疫情形勢的逐步嚴峻,世界輿論開始向新冠疫情集中。這一時期,伴隨著各種政治化的議題,在Facebook、Twitter等社交媒體上,以口罩作為關鍵詞的搜索量持續攀升。

2020年3月份以來,Twitter上以mask為關鍵詞的實時搜索量居高不下,3月17日達到頂峰。當天美國新冠肺炎確診病例數突破4000人,各州均出現了口罩和呼吸機匱乏的情況。

□ 圖4:2020 年4 月到5 月間,美國民眾對于MASK 的情緒反應。

□ 圖5:2020 年10 月到11 月間,美國民眾對于MASK 的情緒反應。

在Mask的搜索熱度居高不下的同時,美國民眾對口罩的情緒反應也值得關注。從2020年2月下旬之后,西方世界對口罩的態度也出現了鮮明變化。此時,中國抗擊新冠肺炎的成效初顯,世界多個國家和地區出現零星散發病例,其中意大利疫情快速失控。在此之前,戴口罩是特定族群的象征和行為,在此之后,戴口罩成為人們面臨的一種選擇。

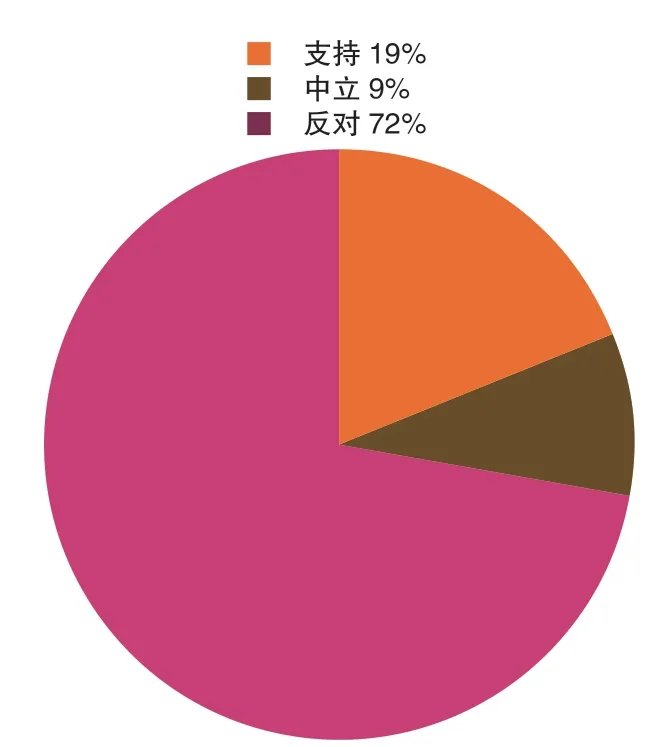

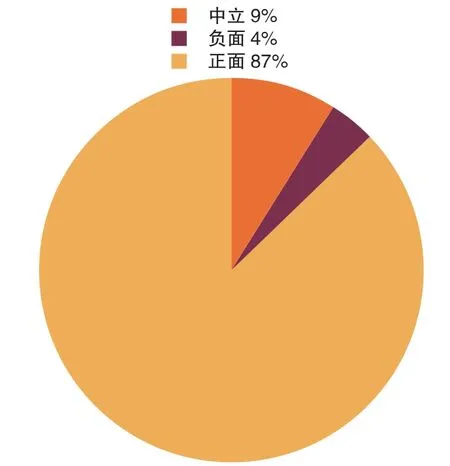

如圖4、圖5所示,通過爬蟲技術爬取Twitter上與口罩有關的信息,經過分析可以看出,2020年4月到5月間,72%的民眾對口罩的態度是負面的。這種負面態度使得他們不太可能采取行動,也與這一階段疫情在美國快速傳播的現實情況相符。2020年10月到11月間,在同等條件下,爬取到的數據顯示87%的民眾持正面態度,持有中立態度的群體明顯下降,持負面態度的比值降低到4%。在疫情肆虐的背景下,人們不得不面對現實并轉變態度采取行動。

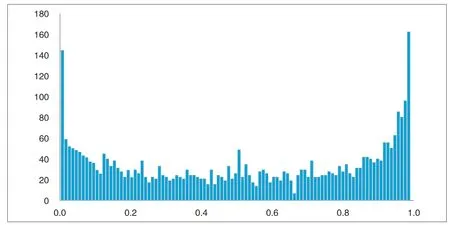

圖6為2020年4月—12月,爬取到的Twitter上與口罩有關的500萬條評論,縱坐標為詞頻,橫坐標為情感極性值。假設在關于口罩的態度上,“中立”的數值為0.5,以其為標準,通過讀取相關評論并進行情感極性分析,當數值大于0.5時,文本的情感極性偏向積極,反之則消極;越偏向兩邊,情緒越偏激。如圖6所示,在與口罩有關的評論中,隨著時間的推移,出現頻率較多的詞中所蘊含的態度越來越積極,逐步呈現出一邊倒的趨勢,這也意味著在現實世界中,越來越多的人開始采取行動——戴上口罩。

從上述分析不難看出,民眾對于口罩的態度演變過程,恰好說明在疫情爆發初期,受制于專業知識匱乏的客觀現實,人們會受到社會名流、媒介所傳達信息的誤導。也就是說,媒體報道與否、如何報道,在極大程度上會影響人們對真實世界的判斷。通過前文對社會議題的分析可以得知,在新冠疫情發展初期,西方世界的媒體傾向于把醫療問題政治化,并通過壓縮報道版面、選擇性報道等方式,使得疫情“看起來”似乎難以演變成全球性的風險。隨著疫情的擴散,媒體的報道也呈現多元化的傾向,在關注疫情的國際演變之外,更注重將其與國內的社會問題結合起來。這種做法雖然能夠引起人們的警惕,使人們對疫情的發展情況有基本的認識和判斷,但又因議題過多,分散了人們的注意力。此外,疫情發展初期,媒體的報道已經在人們頭腦中形成了刻板印象,除非遭遇大的信息碰撞,否則在短時間內極難改變人們的認知和態度。2020年下半年,新冠疫情全球性大爆發。此時,疫情成為人們經驗范圍內可以感知的事實,媒體主要承擔起補充信息的作用——無論某些群體如何鼓動,全面失守的防疫現狀,不斷攀升的感染人數和死亡人數,都使人們認識到,戴口罩不再是一個值得討論的問題,而是一種必要的防疫手段和措施。

三、新冠疫情背后:全球風險與社會問題

戴口罩是疫情防控中最簡單卻最關鍵的一個環節,但這個簡單的環節卻引發了西方世界的巨大爭議,為什么會出現這樣的現象?

2020年1月,隨著中國疫情形勢吃緊,世界輿論開始向中國集中。這一時期,外媒對中國的疫情形勢、抗疫情況進行了較為全面的報道,但在輿論導向上“污名化”“政治化”是其主要傾向。這種傾向使得民眾對疾病的認識不足,也符合西方某些政客、政治集團的利益。中國是世界最大的口罩生產國和出口國,年產量占全球50%,受疫情影響,2020年1月-3月,中國減少了口罩生產和出口,暴露了全球醫療用品生產格局以及西方國家醫療用品儲備不足的問題,因而鼓吹不戴口罩和群體免疫,既能實現政治目的又能轉移焦點和矛盾。2020年3月后,中國疫情蔓延形勢得到有效控制,世界疫情開始進入全面爆發的階段,此時中國逐步恢復產能,向世界多國出口或捐贈口罩等醫療用品,又被扣上“口罩外交”的帽子,可見在與口罩有關的話題上,“政治化”一以貫之。這種做法實際上反映了當代世界的深層矛盾。

“從某種觀點到思想傾向,再到某種思想流派乃至政治主張等,思潮的演變發展往往匯聚了不同立場、不同領域、不同階層、不同利益群體之復雜訴求”。借助媒體尤其是社交媒體的影響力,附著在疫情上的政治訴求、社會思潮進一步擴散。傳媒資本追逐利益的本性,給缺乏醫學知識的普通大眾灌輸虛假意識,在與口罩有關的議題上,媒體主動或被動進行建構,放任污名化的信息傳播,大肆宣揚神秘主義及宗教主義,批判或諷刺專業人士,通過把戴口罩上升到自由權利的高度,將種族的、經濟的、文化的訴求與口罩自由聯系起來,進一步對民眾的判斷力造成干擾。

在相當長一段時間內,西方社會的高速發展及較高水平的社會保障制度,掩蓋了諸多問題,比如種族問題、移民問題、資源壟斷(大城市與中小城市、城市貧民窟)等。在全球政治經濟秩序重構,部分西方國家經濟增速放緩的大背景下,這些問題開始浮出水面,對社會的發展造成阻礙,而在無法解決制度效能的前提下,轉移問題、轉換焦點就成為最佳的選擇。這種做法可以在短時間內暫時粘合分裂的共識,通過塑造外部形象,釋放內部壓力。

□ 圖6:關于口罩的情感極性圖。

作為人們認識和理解外部世界的重要渠道,媒體在新冠疫情的傳播中所發揮的作用同樣令人深思。縱觀世界各國關于新冠疫情的報道,從報道傾向而言,大致可以分為兩種類型。第一類的報道傾向較為統一,堅持客觀報道,對疫情發展情況做科學的、理性的傳播,堅信憑借科學的防控手段能夠戰勝疫情,呼吁民眾配合政府行動,對破壞疫情防控的人、事施加輿論壓力,以中國、日本、韓國、德國等國家為主。這種報道傾向能夠在較短的時間內發揮社會動員的作用,通過及時迅速的媒介反應,動態傳播疫情情況,建立起一種緊張嚴肅的社會心理氛圍。受此種社會氛圍的影響,人們會無意識地將自身的行為納入社會的集體行動之中并進行自我訓誡。但這種報道傾向所引發的后果也值得關注,對于遵守疫情防控要求的人而言,從上而下的輿論和行動,能夠給予其強大的心理支援,但對于有意或無意違反的人而言,將會承受巨大的心理壓力,并有被污名化的可能。

第二類的報道傾向呈現兩極化趨勢,既有科學理性的一面,即堅持從科學的角度研究和報道疫情,呼吁政府和民眾采取防控措施,也有反智、迷信、煽動社會對立的一面,以美國、澳大利亞等國家為主。表面上看,這種報道傾向,使得社會意見能夠得到充分的表達和交流,促進意見在各階層之間的流動,有助于綜合多方訴求形成共識。然而,受制于知識水平和認知能力,絕大多數人對于疫情的認識,都處于較淺乃至業余的層次,不加限制地放任各種信息自由傳播,不僅無助于抵御健康風險,還有可能因議題的分散,導致對疫情防控的重視不夠,并最終使疫情更加惡化。

從報道的重點而言,世界各國雖然焦點各不相同,但也呈現出兩種方式。第一種方式是以疫情防控為中心,弱化其他社會議題的顯要性,將媒介的“上下互通”功能最大化,使其為抗擊疫情服務。第二種方式是將疫情作為社會議題的構成部分,其重要性和顯著性視情況而定。這兩種方式體現出一個社會對于當前事務緊要性和重要性的判斷與選擇。以美國為例,在新冠疫情愈演愈烈的局面下,美國主流媒體雖然也將其作為一個重要的議題,進行了充分而深入的報道,但疫情并不是美國媒體報道的中心。2020年是美國的總統選舉年,在這樣的背景之下,分屬兩黨的美國媒體將“大選”作為報道的中心和重心,也是題中應有之義。

歷史上的1968年,也是美國總統選舉年。這一年,美國學者麥庫姆斯針對選舉期間的媒介議程展開了一系列實證研究,他發現媒體著重報道的外交、法律、經濟、公共福利、公民權利等五大議題,能直接或間接地影響選民對現實世界的認知和判斷。他稱媒體的這種功能為“議程設置”功能——媒體通過給新聞報道排序或者增加比重,以達到賦予議題顯要性的目的,進而影響受眾對議題的重要性的認知。盡管麥庫姆斯研究的是總統大選時的媒介議程,但其所提出的問題卻意義重大:在人們的認知中,社會議題的重要性和顯著性,未必總是與真實世界的情況相呼應。尤其當議題的性質超出了人們固有的經驗范圍時,人們會傾向于通過媒體獲得信息乃至經驗。此時,媒體設置議程的角度和方式,有可能對人們的認知造成影響,并進而影響其行動。

【注釋】

[1]數據來源:國內數據來自國家衛建委、各省市區衛健委、港澳臺官方渠道公開數據;國外數據來自權威機構的公開報道、世界衛生組織(WHO)、各國官方通報.參見https://voice.baidu.com/act/newpneumonia/newpneumonia/?from=osari_aladin_banner#tab4

[2]TrumptradeadviserNavarroblastsBeijingfor‘spawning’thecoronavirusandthen‘seed ingandspreading’thedisease.(2020-07-03)[2020-08-05].https://www.marketwatch.com/story/trump-trade-adviser-navarro-blasts-beijing-for-spawning-the-coronavirus-and-thenseeding-and-spreading-the-disease-2020-07-03.

[3]姬虹.海外華人面臨的這些困境—美國社會種族主義與排華主義透視[J].人民論壇,2020(6).

[4]HartantoBrotoWidya,MayasariDyahSamti,Environmentallyfriendlynon-medicalmask:An attempttoreducetheenvironmentalimpactfromusedmasksduringCOVID19pandemic,ScienceofTheT otalEnvironment,Volume760,2021.

[5]胡可汗.新冠疫情背景下美國口罩營銷策略分析[N].淮北職業技術學院學報,2020(6).

[6]HowardMattC.,Gender,facemaskperceptions,andfacemaskwearing:Aremenbeingdangero usduringtheCOVID-19pandemic?,PersonalityandIndividualDifferences,Volume170,2021.

[7]韋勇嬌.網絡媒介生態中的反智現象研究[D].2014.

[8]林升棟.從口罩、“封城”的理解差異談外宣自覺[J].新聞記者,2020(7).

[9]楊一丹.疫情報道中的身體政治和健康傳播問題—兼談西方身體理論的發展對新聞倫理的影響,北京論壇·健康傳播分論壇醫療、人文、媒介——“健康中國”與健康傳播2020國際學術研討會論文集[C].2020(11).

[10]梁虹:疫情期間BBC對中國的報道分析[J].中國廣播電視學刊,2020(8).

[11]中共中央紀律檢查委員會門戶網站:口罩告急、一罩難求?剛剛,工信部回應了,2020年1月29日.

[12]賈立政等.大變局下的國際社會思潮流變——2020國際社會思潮發展趨勢研判[J].人民論壇,2020(36).

[13](美)馬克斯韋爾·麥庫姆斯著.議程設置:大眾媒介與輿論[M].郭鎮之等譯,北京:北京大學出版社,2008.