解決“卡脖子”問題需要自立自強(qiáng)

習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào):實踐反復(fù)告訴我們,關(guān)鍵技術(shù)、核心技術(shù)是要不來、買不來、討不來、化緣化不來的,要靠自己拼搏。

2020 年中央經(jīng)濟(jì)工作會議兩次提及“卡脖子”問題,明確要求——針對產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié),實施好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程,在產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域精耕細(xì)作,搞出更多獨門絕技。習(xí)近平總書記之前就多次提及“發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢”,今年政府工作報告也提出,實施好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程,深入謀劃推進(jìn)“科技創(chuàng)新2030—重大項目”。未來如何發(fā)揮好這一顯著優(yōu)勢,無疑是拆解“一劍封喉”,打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)的重中之重。

創(chuàng)新體制機(jī)制 強(qiáng)化從0到1

中國科技部部長王志剛在今年兩會的第二場部長通道上表示,我們要堅持改革驅(qū)動創(chuàng)新,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,按照總書記的要求,推動科技創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新“兩個輪子一起轉(zhuǎn)”。

不少代表和委員也紛紛建議,完善頂層規(guī)劃,加大政策支持力度,積極開展以“零”溯源,率先合并科研院所,推進(jìn)國家實驗室等大平臺的建設(shè),借此加速原創(chuàng)性的突破。

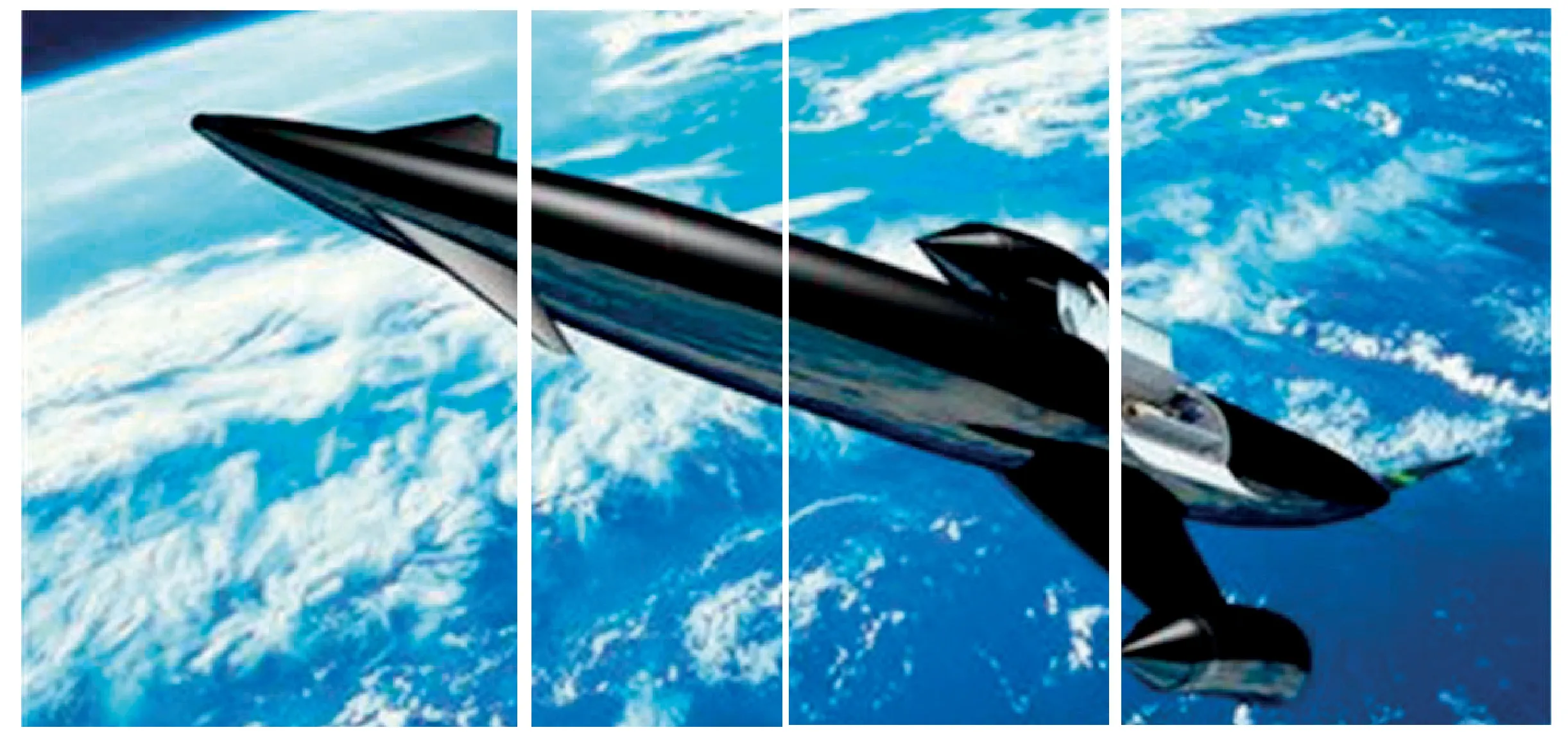

全國人大代表、中國工程院院士、中國航空工業(yè)集團(tuán)公司科技委副主任樊會濤提出,現(xiàn)在航空工業(yè)正在就建設(shè)航空領(lǐng)域的國家實驗室進(jìn)行論證,繼2020 年黨的十九屆五中全會之后,今年的政府工作報告再次提及國家實驗室建設(shè),可以看出黨和國家對這方面是非常重視的,那我們就更應(yīng)該下大力氣做好航空領(lǐng)域國家實驗室的論證及后續(xù)工作,使其成為航空領(lǐng)域最重要的國家創(chuàng)新平臺,打好航空領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn),打造航空領(lǐng)域的國家戰(zhàn)略科技力量。航空領(lǐng)域的國家實驗室,就是航空領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新的源頭。在這個平臺上,我們要真正地實現(xiàn)更多的原始創(chuàng)新,要實現(xiàn)航空領(lǐng)域更多從0 到1 的突破。

全國人大代表、海特集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長李飚在今年兩會上就完善國家科技支撐體系、支持飛行模擬器國內(nèi)生產(chǎn)和采購等多方面也提出了建議:比如進(jìn)一步加強(qiáng)國家統(tǒng)籌管理,制定激勵政策;由相關(guān)部門牽頭,立項支持民營和合資的模擬器制造企業(yè)發(fā)展;對于已具備飛行模擬器研發(fā)制造能力的企業(yè)給予研發(fā)資金支持,提升其研發(fā)創(chuàng)新能力;建立民航科技發(fā)展基金,支持國產(chǎn)飛行模擬器發(fā)展;制定政策并提供專項財政補貼支持國產(chǎn)飛行模擬器技術(shù)的前期研發(fā)。同時,支持國產(chǎn)大飛機(jī)制造商與國內(nèi)飛行模擬器制造商之間的合作,保障國家大飛機(jī)戰(zhàn)略的安全、數(shù)據(jù)安全及供應(yīng)鏈安全。

積極儲備自主創(chuàng)新的核心技術(shù)

自2018 年中興通訊的禁運事件以及2019 年華為被美國納入實體名單以來,暴露出了我國在芯片領(lǐng)域存在明顯的技術(shù)軟肋。2020 年,國務(wù)院印發(fā)了《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,任正非在三天內(nèi)接連去了四所國內(nèi)高校,希望在芯片、半導(dǎo)體等領(lǐng)域開展深入合作,其重要性可見一斑。

全國政協(xié)委員、中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)常務(wù)副校長潘建偉建言,“十四五”時期,我國要加快推進(jìn)量子科學(xué)等科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)。隨著技術(shù)的發(fā)展,人們可以對光子、原子等微觀粒子進(jìn)行主動的精確操縱,從而誕生了量子信息這一新興領(lǐng)域,可以在保障信息安全、提高運算速度、提升測量精度等方面突破經(jīng)典技術(shù)的瓶頸,有望成為信息、能源、材料和生命等領(lǐng)域重大技術(shù)創(chuàng)新的源泉。

潘建偉建議,自主創(chuàng)新應(yīng)當(dāng)是開放環(huán)境下的創(chuàng)新。當(dāng)然,不能片面依賴國外,被動地從國外買設(shè)備、學(xué)技術(shù),而應(yīng)是以“可控開源”的方式充分利用國際智力資源,堅持與國際上的優(yōu)秀團(tuán)隊互通有無。同時,通過國家實驗室等國家戰(zhàn)略科技力量,統(tǒng)籌量子科技領(lǐng)域相關(guān)高校、院所和企業(yè)的創(chuàng)新要素,形成發(fā)展合力,進(jìn)而搶占量子科技國際競爭制高點,構(gòu)筑發(fā)展新優(yōu)勢。

今年兩會期間,全國人大代表、中國工程院院士、凱盛科技集團(tuán)公司董事長彭壽認(rèn)為,新材料產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),也是高技術(shù)競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域。他本人在新材料科研與產(chǎn)業(yè)一線已經(jīng)工作了近40 年,深知新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于國家產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)至關(guān)重要,尤其在當(dāng)前新發(fā)展階段背景下,新材料產(chǎn)業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級的巨大挑戰(zhàn),同時也迎來了創(chuàng)新發(fā)展的重大機(jī)遇。

因此,彭壽建議:一是重視基礎(chǔ)材料的科技創(chuàng)新,建材、鋼鐵等關(guān)鍵的基礎(chǔ)材料應(yīng)該納入“十四五”科技攻關(guān)的基礎(chǔ)創(chuàng)新項目,使我們的基礎(chǔ)材料能在創(chuàng)新上更上一層樓,使我們的材料在領(lǐng)域上有更大的發(fā)展,對產(chǎn)業(yè)鏈形成有力支撐;二是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控,加強(qiáng)“卡脖子”技術(shù)攻關(guān),補短板、鍛長板,打造以中國制造、中國創(chuàng)造為核心的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系;三是發(fā)展綠色建材助力國家碳達(dá)峰、碳中和,開發(fā)功能玻璃、發(fā)電玻璃等綠色材料,在攻克這種節(jié)能、減排、脫碳等綠色材料方面來進(jìn)行綠色應(yīng)用,通過建材行業(yè)的綠色發(fā)展為我國的碳達(dá)峰、碳中和做出貢獻(xiàn)。

構(gòu)建人才和技術(shù)投資的精準(zhǔn)模式

在今年兩會的第二場部長通道上,中國科技部部長王志剛建議,要以科研評價為抓手,持續(xù)推進(jìn)已經(jīng)進(jìn)行的各項改革,包括給科研人員減負(fù)、營造良好生態(tài)、建設(shè)良好作風(fēng)學(xué)風(fēng),以及如何使科研人員心無旁騖,從事基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和科研成果轉(zhuǎn)化,共同形成對國家發(fā)展和安全的強(qiáng)大科技支撐。

全國政協(xié)委員、中國工程院院士、中星微創(chuàng)建人兼首席科學(xué)家鄧中翰在今年兩會的提案中表示,近幾年,我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃昃鲩L率超過20%,2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入達(dá)8848 億元。盡管產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度很快,企業(yè)的投融資瓶頸卻一直存在,在一些關(guān)鍵核心芯片、重要加工設(shè)備方面還存在著比較大的“卡脖子”問題。

為此鄧中翰建議:要發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢,通過投融資的精準(zhǔn)模式支持集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,解決核心技術(shù)“卡脖子”的問題。激發(fā)人才創(chuàng)新活力,要加快培育一批具有國際水平的戰(zhàn)略科技人才、科技領(lǐng)軍人才、創(chuàng)新團(tuán)隊。應(yīng)支持突破核心關(guān)鍵技術(shù)科技人員組建研發(fā)機(jī)構(gòu)的工作,給予研發(fā)工作持續(xù)開展所需的科研經(jīng)費支持。組建并逐步完善研究機(jī)構(gòu),盡快推動研究和工程研發(fā)工作,推動成果在重要應(yīng)用領(lǐng)域轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

全國政協(xié)委員、中國科學(xué)院微電子研究所研究員周玉梅,在全國政協(xié)十三屆四次會議第二場“委員通道”上表示,在科技創(chuàng)新驅(qū)動下,“十三五”期間,我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)年平均復(fù)合增長率達(dá)到23.4%。關(guān)于突破芯片“卡脖子”問題,周玉梅認(rèn)為,集成電路是一個人才、技術(shù)、資金高度密集的產(chǎn)業(yè),是一個高速迭代的產(chǎn)業(yè),我們跟世界先進(jìn)技術(shù)還有差距,需要加大人才和資金投入力度。希望有更多優(yōu)秀學(xué)子報考集成電路專業(yè),相信在新型舉國體制的優(yōu)勢下,我們在“卡脖子”問題上下大力氣,一定會有更多自主創(chuàng)新的核心技術(shù)。

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起,“十四五”時期,我們在看到挑戰(zhàn)的同時,更要看到寶貴的機(jī)遇。從政府層面整合多方資源之后形成一個合力,期待更多核心技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)乘勢而上,練就更多看家本領(lǐng)、獨門絕技,努力實現(xiàn)企業(yè)和人才的自主創(chuàng)新,用科技創(chuàng)新攻克“卡脖子”技術(shù),擺脫對國外技術(shù)的依賴和束縛。