英文版主觀認知下降問卷21的漢化研究

郝立曉,邢悅,賈建國*,韓瓔

本研究背景:

由于對阿爾茨海默病(AD)早期表現主觀認知下降(SCD)主訴的界定標準不同、篩查方法不統一,因此SCD主訴與客觀認知下降之間的關系出現了不一致的結論。筆者所在課題組前期研究證實主觀認知下降問卷9(SCD-Q9)信效度良好,但部分輕度認知障礙(MCI)患者SCD-Q9評分為0分,提示該問卷可能未涵蓋所有SCD主訴。

本研究局限性:

本研究只是在前期研究基礎上進行了主觀認知下降問卷21(SCD-Q21)的漢化,且小樣本預調查未涉及信效度檢驗,其信效度、初步適用情況等還需通過擴大樣本量進行評估。

主觀認知下降(subjective cognitive decline,SCD)是阿爾茨海默病(Alzheimer disease,AD)患者的早期表現之一,近年來其逐漸引起臨床關注,但由于對SCD主訴的界定標準不同、篩查方法不統一等,SCD主訴與客觀認知下降之間的關系出現了不一致的結論[1-2],如有基于1個問題者[3],有基于幾個問題者[4],有采用現行主訴問卷者[5-6],有在現行主訴問卷基礎上加入新條目者[7-8]。

為解決上述問題,美國學者GIFFORD等[9]于2015年通過先進的統計學方法對SCD主訴條目的設定進行了探索,證實了9個可信條目并形成主觀認知下降問卷9(Subjective Cognitive Decline Questionnaire 9,SCD-Q9);2016年,筆者所在課題組經原作者授權、同意后對SCD-Q9進行了漢化并證實其信效度良好(結構效度檢驗結果顯示SCD-Q9的Cronbach's α 系數為 0.886,在刪除任一條目后其Cronbach's α系數為0.870~0.881;分半信度檢驗顯示SCD-Q9的Spearman-Brown分半系數為0.892;KMO值為0.883,Bartlett's球形檢驗顯示χ2=1 059.320,df=36,P<0.001,提示SCD-Q9適合進一步做因子分析;SCD-Q9中特征值≥1.000 的公因子有2個,其中公因子1的特征值為5.116、方差貢獻率為56.846%,公因子2的特征值為 1.231、方差貢獻率為13.673%,2個公因子的累積方差貢獻率為70.519%),但在通過進一步擴大樣本量計算SCD-Q9評分的截斷值時發現,部分輕度認知障礙(mild cognitive impairment,MCI)患者 SCD-Q9評分為 0分[10],提示該問卷可能未涵蓋所有SCD主訴。因此,筆者所在課題組擬對篩選出SCD-Q9的上位條目池即主觀認知下降問卷21(Subjective Cognitive Decline Questionnaire 21,SCD-Q21)進行漢化,找出可識別SCD風險的SCD主訴條目并進一步優化SCD-Q9,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 資料來源 本研究實施時間為2020-07-01至2020-08-31。參考國外問卷本土化標準程序[11],經原作者GIFFORD授權、同意后獲得英文版原版問卷。

1.2 方法

1.2.1 SCD-Q21的翻譯、回譯及對比回譯 為實現跨文化問卷漢化的概念、語義、操作及測量對等,本研究采用Brislin“兩人直譯·回譯”法對SCD-Q21進行漢化,主要分為翻譯、回譯及對比回譯3個階段。(1)翻譯:由兩名母語為中文、精通英語的翻譯者獨立翻譯英文版原版問卷,其中翻譯者A為本課題組成員,熟悉SCD相關理論、概念,在正向翻譯過程中能最大限度地保證中文譯本與英文版原版問卷內容表述一致;翻譯者B為英國留學生,不熟悉問卷所評估的內容,但能從英語專業角度確保中文譯本與英文版原版問卷在語義上保持一致。翻譯完成后由兩名翻譯者分別從專業及語言角度審核各自翻譯的問卷,并盡最大可能保證中文譯本與英文版原版問卷表達相同意思,同時需討論中文譯本語言表達不清之處,并盡最大可能按照我國文化和習慣用法表達英文原版問卷意思,達成一致后形成中文版SCD-Q21初稿。(2)回譯:由兩名精通中文、母語為英文、之前從未接觸過英文版原版問卷的回譯者將中文版SCD-Q21初稿翻譯成英文,其中回譯者C為德籍華人,回譯者D為英籍華人;兩名回譯者形成回譯本之后與英文版原版問卷進行對比、修正以使回譯本盡可能地接近英文版原版問卷。(3)對比回譯:將回譯本交于對比回譯者E并由其評價回譯本與英文版原版問卷在語言和文化方面的細微差別,對比回譯者E為本課題組組長韓瓔教授。

1.2.2 條目修訂及文化調適 2020年7月,采用目的抽樣方法、依據專家遴選標準選取5名專家組成專家小組,進而對中文版SCD-Q21初稿及其回譯本進行文化調適,同時評估其是否適合我國文化背景,具體如下:(1)由專家小組比較SCD-Q21的回譯本和英文版原版問卷并評價條目重要內容是否一致、語義表達是否準確;(2)由兩名翻譯者和兩名回譯者依據專家意見、按照正向和反向翻譯順序再次對中文版SCD-Q21初稿及其回譯本進行修正;(3)由專家小組對調整后的內容進行討論,討論重點為中文版SCD-Q21初稿的語義表達是否符合我國文化背景和慣用表達方式、各條目與所評估的內容是否相關、是否容易理解等;(4)由本課題組成員根據專家小組建議形成適合我國文化背景的中文版SCD-Q21。專家遴選標準:(1)在問卷設計和評價方面具有豐富經驗;(2)具有副主任醫師及以上職稱;(3)熟悉AD領域相關前沿研究;(4)熟悉SCD的概念;(5)對本研究感興趣并愿意參與本研究。

1.3 小樣本預調查 小樣本預調查的目的在于了解中文版SCD-Q21填寫指導語是否清楚、條目是否易于理解、填寫需要花費的時間等,并確認問卷條目應用程度。2020年8月,采用方便抽樣方法選取北京市房山區30名當地居民對中文版SCD-Q21進行小樣本預調查,納入標準:(1)60~80歲;(2)無癡呆;(3)對本研究感興趣并愿意參與本研究。由培訓合格的調查員對被調查者進行面對面問卷調查,具體如下:調查員向被調查者解釋本調查目的,并在獲得其知情同意后按照統一指導語指導其認真填寫中文版SCD-Q21,注意在調查過程中逐一詢問被調查者是否遇到不理解的問題、對問卷所涉及問題是否有疑問或是否存在不知如何回答的情況等;由調查員用筆將被調查者反映的問題條目勾出,并詢問被調查者對這些條目的修改意見。由本課題組成員根據30位被調查者的修改意見對中文版SCD-Q21進行適當修改并形成中文版SCD-Q21終稿。

2 結果

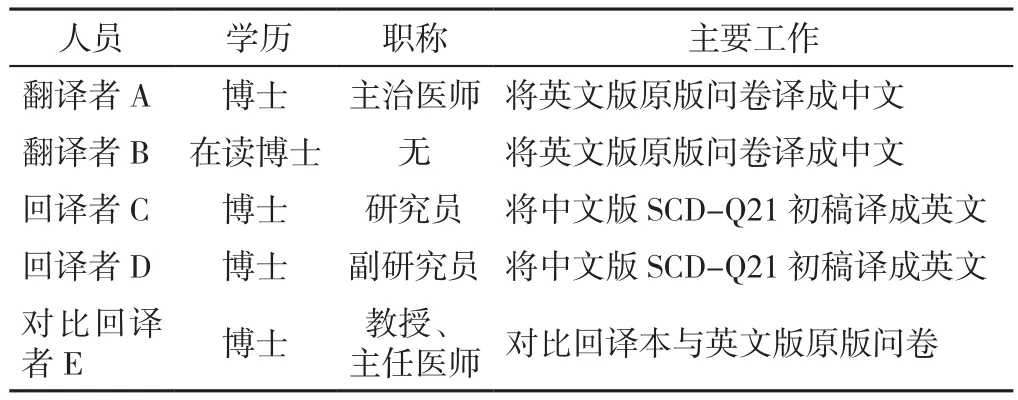

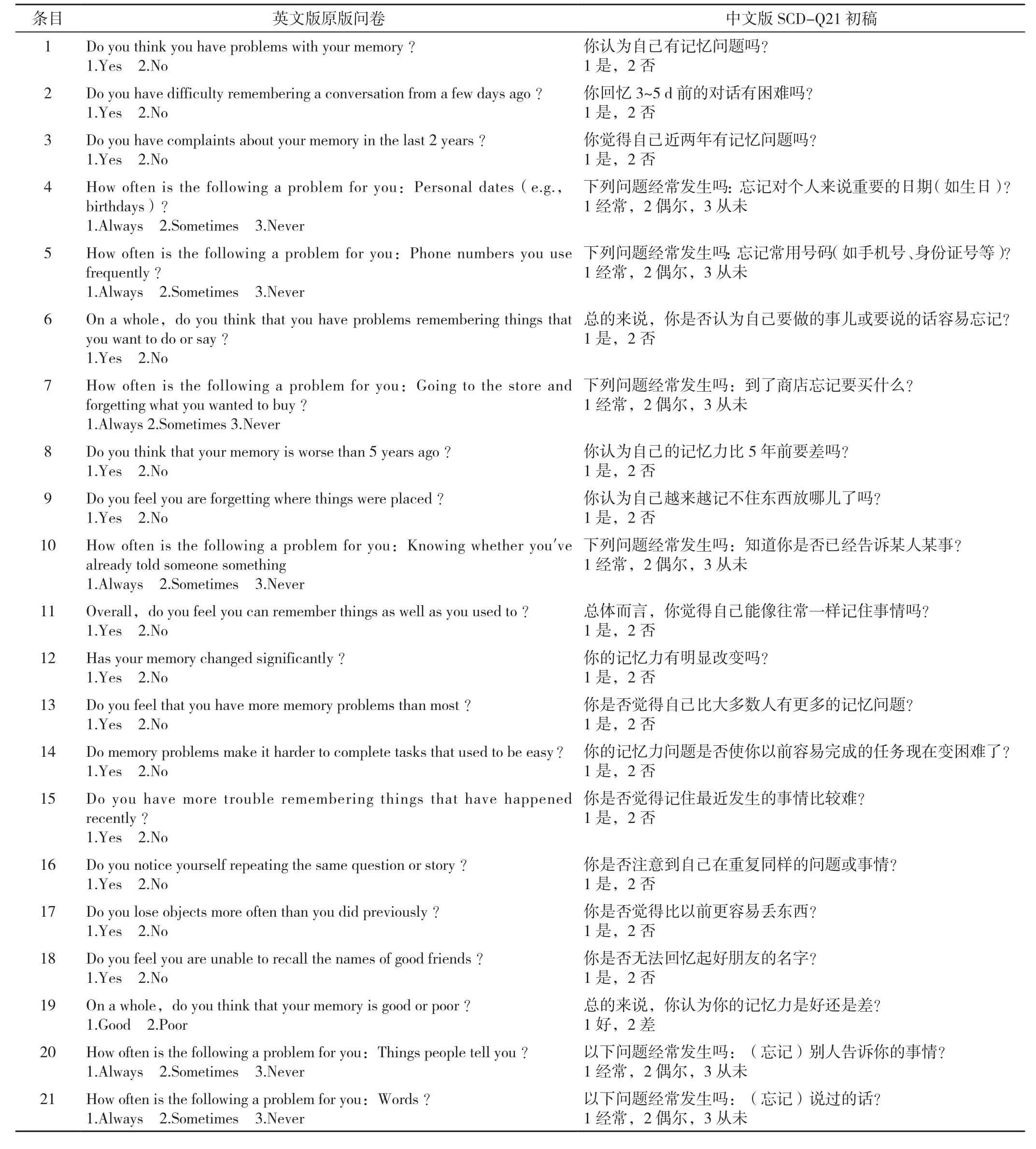

2.1 SCD-Q21的翻譯、回譯及對比回譯情況 SCD-Q21的翻譯者、回譯者、對比回譯者學歷、職稱及主要工作詳見表1,英文版原版問卷與中文版SCD-Q21初稿詳見表2。翻譯過程中,翻譯者A將英文版原版問卷條目12“Has your memory changed significantly?”譯為“你的記憶力有明顯改變嗎?”,翻譯者B將其譯為“你的記憶力有明顯變化嗎?”,鑒于改變是指事物發生顯著的差別,是通過變化過程產生的一種結果,因此綜合考慮后將“changed”譯為“改變”;對于英文版原版問卷條目19“On a whole,do you think that your memory is good or poor?”,翻譯者A譯為“總的來說,你認為你的記憶力是好還是差?”,翻譯者B譯為“總體而言,你認為自己的記憶是好是壞?”,綜合考慮我國文化背景和語言習慣將其統一為“總的來說,你認為你的記憶力是好還是差?”。對于英文版原版問卷條目20“How often is the following a problem for you:Things people tell you”和條目21“How often is the following a problem for you:Words”,為了表達明確而在“:”后增加“(忘記)”;此外,翻譯者A將英文版原版問卷條目21譯為“以下問題經常發生嗎:(忘記)說過的話?/找詞困難?”,翻譯者B將其譯為“以下問題經常發生嗎:(忘記)單詞”,鑒于“word”的釋義為字、單詞、話,綜合考慮英文版原版問卷條目20的譯文〔“以下問題經常發生嗎:(忘記)別人告訴你的事情”〕后將英文版原版問卷條目21譯為“以下問題經常發生嗎:(忘記)說過的話?”。

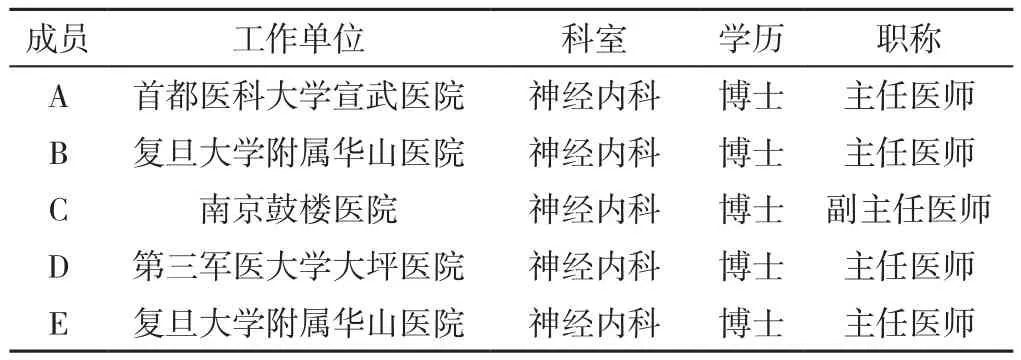

表1 SCD-Q21的翻譯者、回譯者、對比回譯者學歷、職稱及主要工作Table 1 Education level,professional title and roles of five individuals in chinesizing the 21-item Subjective Cognitive Decline Questionnaire

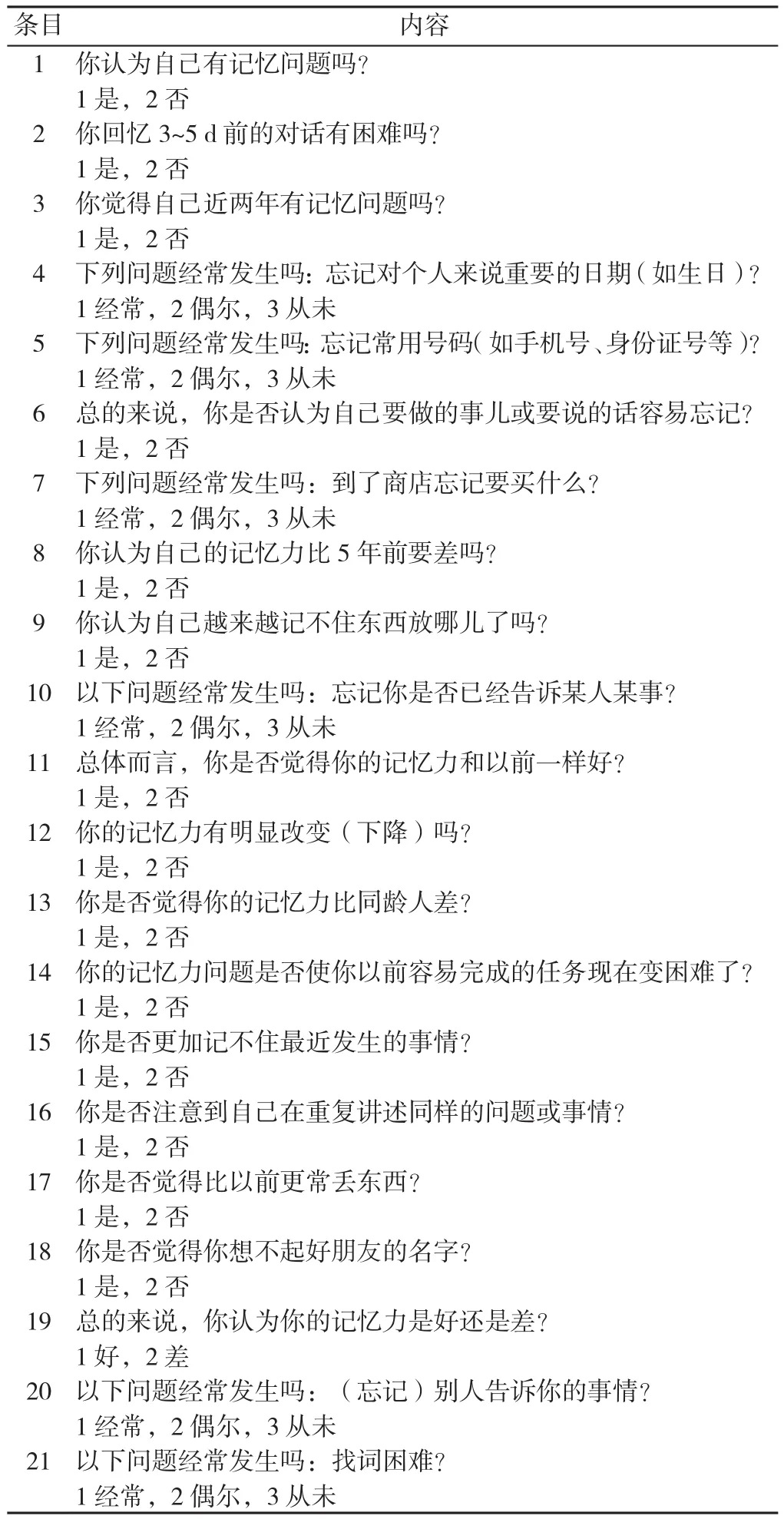

表2 英文版原版問卷與中文版SCD-Q21初稿Table 2 The original and draft Chinese version of 21-item Subjective Cognitive Decline Questionnaire

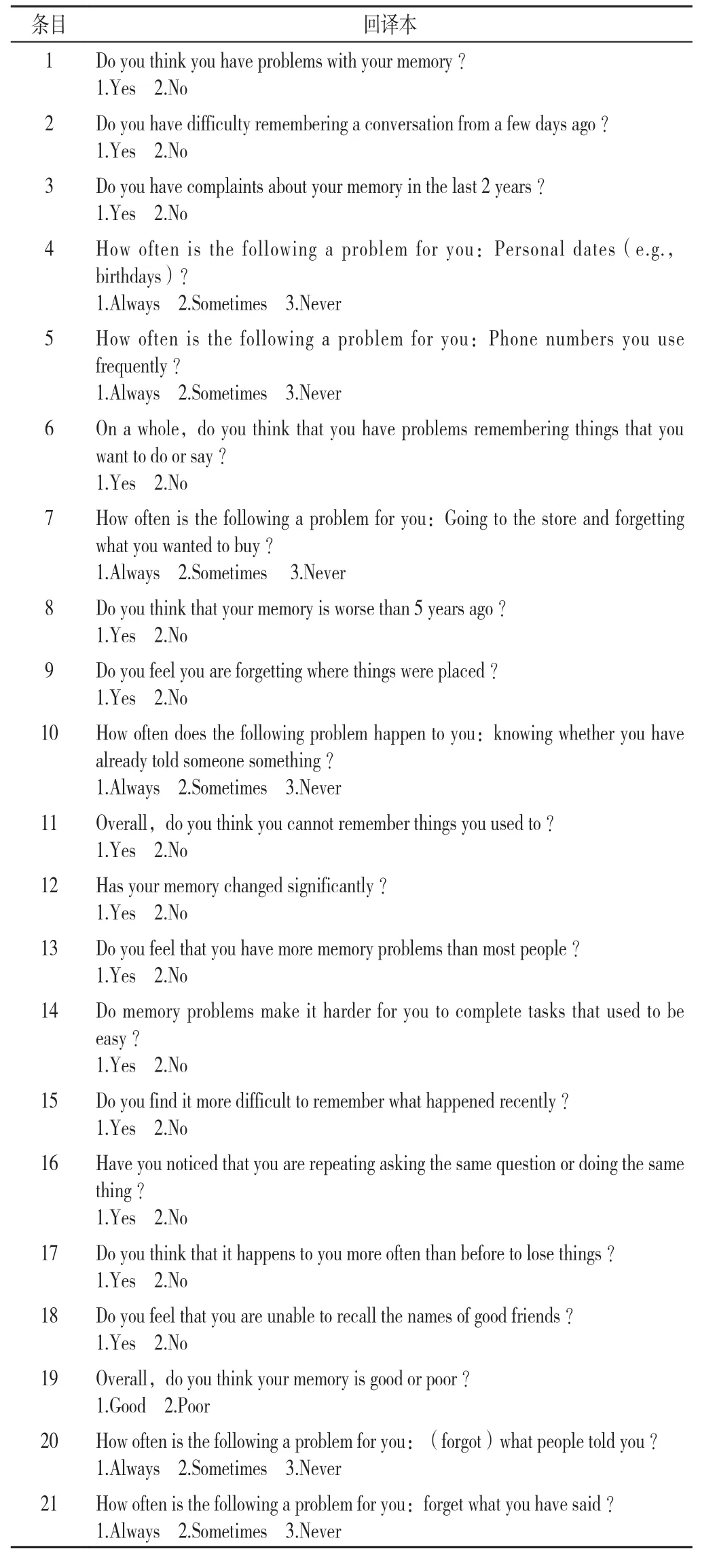

回譯本詳見表3,對比回譯者E對回譯本表示認可并接受。

表3 中文版SCD-Q21初稿的回譯本Table 3 Back-translation of the draft Chinese version of the 21-item Subjective Cognitive Decline Questionnaire

2.2 條目修訂及文化調適情況 專家小組成員工作單位、科室、學歷、職稱詳見表4。對于中文版SCD-Q21初稿條目10“下列問題經常發生嗎:知道你是否已經告訴某人某事?”,專家小組考慮到我國語言表達習慣而將“知道”修訂為“忘記”;對于中文版SCD-Q21初稿條目11“總體而言,你覺得自己能像往常一樣記住事情嗎?”,專家小組為使問題更便于理解而修訂為“總體而言,你是否覺得你的記憶力和以前一樣好?”;對于中文版SCD-Q21初稿條目13“你是否覺得比大多數人有更多的記憶問題?”,專家小組建議修訂為“你是否覺得你的記憶力比大多數人差?”;對于中文版SCD-Q21初稿條目18“你是否無法回憶起好朋友的名字?”,專家小組建議修訂為“你是否覺得你想不起好朋友的名字?”。

表4 SCD-Q21漢化專家小組成員工作單位、科室、學歷、職稱Table 4 Work unit,department,education level and professional title of the panel of experts for chinesizing the 21-item Subjective Cognitive Decline Questionnaire

對于中文版SCD-Q21初稿條目15“你是否覺得記住最近發生的事情比較難?”,為了更符合我國文化背景并考慮到AD的特點主要是近事記憶下降,專家小組建議修訂為“你是否更加記不住最近發生的事情?”;對于中文版SCD-Q21初稿條目16“你是否注意到自己在重復同樣的問題或事情?”,專家小組為了使表達更為確切而加入動詞“講述”,即“你是否注意到自己在重復講述同樣的問題或事情?”;對于中文版SCD-Q21初稿條目17:“你是否覺得比以前更容易丟東西?”,考慮到英文版原版問卷中原為“more often”,是針對丟東西的頻率進行詢問,因此專家小組建議將其修訂為“你是否覺得比以前更常丟東西?”;對于中文版SCD-Q21初稿條目21,專家建議將英文版原版問卷中的“word”譯為“找詞困難”,其原因有二,一是若譯為“說過的話”則與中文版SCD-Q21初稿條目2和條目6詢問內容部分重復,二是考慮到AD患者會伴發詞語缺乏及找詞困難,同時2019年DELCODE研究[12]中的SCD結構問卷已涵蓋針對“找詞困難”的詢問,譯為“找詞困難”可使主訴涵蓋范圍更廣。

2.3 小樣本預調查情況 共符合納入標準的北京市房山區居民30名,其中男10名,女20名,平均作答時間為8 min,27名(90.0%)被調查者認為其在中文版SCD-Q21作答過程中無問題。對于中文版SCD-Q21條目11“總體而言,你是否覺得你的記憶力和以前一樣好?”,1名被調查者提出了“以前是指多久”的問題,專家小組針對此問題再次進行討論,鑒于SCD需經過10年以上的時間發展為癡呆、5年以上的時間發展為MCI,因此將這一時間段界定為5~10年;對于中文版SCD-Q21條目12“你的記憶力有明顯改變(下降)嗎?”,1名被調查者雖然回答是,但其認為自己的記憶力較前變好了,與該問卷研制目的相悖,為了使該條目詢問內容表達得更為確切,專家小組建議將“改變”限定為記憶力下降;對于中文版SCD-Q21條目13“你是否覺得你的記憶力比大多數人差?”,1名被調查者認為“相對年輕人肯定差,但是和同齡人比相差不多”,為了保證問卷評分的同質性并參照2014年提出的SCD(plus)標準[13],專家小組討論后認為應將大多數人限定為被調查者的同齡人。

2.4 中文版SCD-Q21終稿 經過嚴格的翻譯、回譯、對比回譯、條目修訂、文化調適及小樣本預調查,最終形成中文版SCD-Q21終稿(見表5)。中文版SCD-Q21終稿條目4、5、7、10、20、21為三分類選項,其余條目為二分類選項;條目11和19為反向條目,其余均為正向條目;總分21分。

表5 中文版SCD-Q21終稿Table 5 Final Chinese version of the 21-item Subjective Cognitive Decline Questionnaire

3 討論

AD是一種慢性神經退行性疾病,由于其目前尚無治愈方法,因此實現“三早(早期發現、早期診斷、早期治療)”具有重要意義,而早期簡易篩查工具的研發是實現“三早”的關鍵之一。SCD-Q9基于條目應答理論(item response theory,IRT)和計算機適應性測試(computerized adaptive test,CAT)研制,自問世以來已被諸多國外研究者應用[14-16],筆者所在課題組也進行了初步應用[10]。

有研究表明,SCD-Q9除具有良好的信效度外[10],其評分還與客觀認知評估聽覺詞語學習測試(auditory verbal learning test,AVLT)長延遲回憶呈負相關,且隨著疾病病程進展〔正常人(normal control,NC)→SCD→MCI→AD〕,SCD-Q9評分呈現遞增趨勢[17];同時,SCD-Q9評分可在一定程度上印證SCD(plus)標準[18]。此外,SCD-Q9研制者GIFFORD等[9]通過測試信息曲線(test information curves,TIC)發現,主觀認知下降問卷8(Subjective Cognitive Decline Questionnaire 8,SCD-Q8)的TICθ分數明顯低于SCD-Q9,SCD-Q9的TICθ分數略低于主觀認知下降問卷10(Subjective Cognitive Decline Questionnaire 10,SCD-Q10), 而 SCD-Q21評分與SCD-Q9評分(r=0.95)、SCD-Q10評分(r=0.96)相關,但這一結果是否在我國人群中成立還有待進一步考證。

鑒于筆者所在課題組前期研究發現部分MCI患者SCD-Q9評分為0分[10],其原因可能與部分SCD主訴條目未納入SCD-Q9有關,因此本研究對篩選出SCD-Q9的上位條目池即SCD-Q21進行了漢化。本研究參考國外問卷本土化標準程序,先經原作者GIFFORD授權,同意后獲得英文版原版問卷,再采用Brislin“兩人直譯·回譯”法進行漢化,通過翻譯、回譯、對比回譯、條目文化調試及小樣本預調查等,形成了中文版SCD-Q21終稿,這為后續該問卷在中國人群中的運用奠定了堅實基礎,也為AD早期簡易篩查工具的探索提供了一種方法。

在質控方面,本研究采用國際通用標準對英文版SCD-Q21進行漢化,漢化專家小組成員均為國內AD領域知名專家,且不局限于某一行政區域,這在一定程度上保證了本研究結果的可靠性及外推性。目前,筆者所在課題組正在通過擴大樣本量而對中文版SCD-Q21終稿初步適用情況進行評估,并計劃進一步針對其信效度及區分效力等進行深入研究,如與SCD-Q9的信效度進行對比研究等,以期最終探索出適合我國國情的SCD早期簡易篩查工具。

作者貢獻:郝立曉進行文章的構思,文獻、資料收集及整理,撰寫論文;邢悅、賈建國、韓瓔進行論文及英文的修訂;賈建國、韓瓔負責文章的質量控制與審校,對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。