關于早婚現象法律問題的研究

劉金龍 尚凌暉 朱 莉 羅 潔 魏宏妹 梁國光

(甘肅農業大學,甘肅 蘭州 730070)

一、早婚現象

(一)早婚的概念

2020年我國《民法典》頒布后,已于2021年1月1日起正式施行,同時,原《民法總則》《民法通則》同時廢止;新《民法典》規定:男女雙方結婚的,男方的結婚年齡不得早于二十二周歲,女方的結婚年齡不得早于二十周歲。①《民法典》婚姻家庭編.原《婚姻法》(解釋一)第五條.從法律的概念來講,早于法律規定的最低適婚年齡即可認為是早婚,在日常生活中,民眾對于早婚有著自己的定義和理解。通過調查分析發現,早婚現象發生的人群當中,認為結束中等教育即進入適婚年齡,通常以完成義務教育階段,未接受更高程度教育的初中畢業生青少年為主,占到總調查人數的60%以上。但調查中民眾的反饋卻并不認為這是早婚,“不上學就該準備盡早成家立業”是這類人群早婚的主要觀念依據。

(二)普遍性調查

因為早婚人群作為一個年齡范圍較為固定的群體,所以調研當中我們發現13-18周歲的青少年為早婚的主要群體,同時,為了解各年齡段人群對于這一現象的看法,中老年,作為青少年的監護人也同樣作為調查對象。通過對280余個調查樣本結果的分析,早于婚姻法規定適婚年齡的早婚現象在農村、②姚紅靜.淺析農村中的早婚現象[J].當代小說(下),2010(10):77.欠發達地區家庭、教育落后區域具有一定的普遍性。

(三)法律規定

婚姻法規定,在婚姻雙方達到適婚年齡后,雙方親自在登記機關進行結婚登記,符合法律規定的才依法予以登記,發給結婚證。對于樣本中普遍存在的早婚現象群體,只是在形式上進行了婚姻的相關程序,如以雙方事實同居,非婚生子女的誕生,喜宴的舉辦代表的社會化結婚程序的完成。此諸多行為,是對于婚姻法律相關規定的主動或被動地違反。

二、人群調查

(一)在校學生

在校學生主要分為高校在校學生和初高中在校學生,高校的低年級學生中因為上學早等原因,根據甘肅省教育廳教育考試院的統計,每年的高考應屆生中18歲以下考生占到考生總人數的35%,并逐年增加。高校新生及低年級學生中,也有超過20%的比例,處于戀愛階段,相比于中學階段更為自由,由戀愛而產生的性行為同樣更為普遍,更容易產生早婚。對于中學階段的學生而言,生活重心以升學為主,戀愛受到限制,在行為自由度上相比高校學生不占優勢,而在調查當中也發現,不論是高校在校學生還是中學在校學生,早婚現象都只是個例,而并不具有普遍性,只占同類調查樣本的1%左右。

(二)務工人員

務工人員作為我國社會的一個特殊群體,多數務工人員需要離開家鄉賺取收入,其中結束義務教育階段而沒能接受更高層次教育的青少年如今已逐漸成為這類人群的主力軍。在外務工一到三年,達到了18周歲左右,達到了傳統意義上的成年年齡,結婚成家變成了務工青年所在家庭的重要事務。此類人群之中早婚人群占總調查樣本的一半以上。

(三)農村、欠發達地區① 鄭策.少數民族地區早婚現象研究及其對策分析[J].神州(中旬刊),2017(29):254.

以本地區而言除主要城區外,多數附屬縣級行政區域內仍為欠發達地區,國家婚姻政策理解不到位,本地區婚俗文化與婚姻政策的沖突較大,樣本當中的青少年早婚現象最為普遍,即使因上學、務工等原因沒能成婚,也多有未婚伴侶。而農村地區,因為經濟和文化觀念的落后,因“早結婚,早傳宗接代”這樣的觀念,農村青年會在無學無業的情況下早婚。

三、影響因素分析

(一)身心方面的相關性

根據中國醫學會的調查顯示2002年后的中國0-18歲青少年的發育速度和發育程度都要明顯高于2002年以前的兒童,從外在特征到第二性征的發育,21世紀的青少年都明顯快于20世紀,而青少年心理發育程度也遠快于上一輩人,早教、豐富的知識面、海量的信息輸入和吸收,現代青少年的心理成熟期要比90年代末早3-5年。

(二)家庭方面的相關性

在中國長期實行計劃生育的人口背景下,中國的家庭結構已經由樹形結構穩步轉化為倒金字塔式結構,家中父輩、祖父輩對于家庭關注度都下沉到金字塔的塔尖,即子女身上。青少年面對的催婚、催生壓力成了青少年過早步入婚姻的主因。

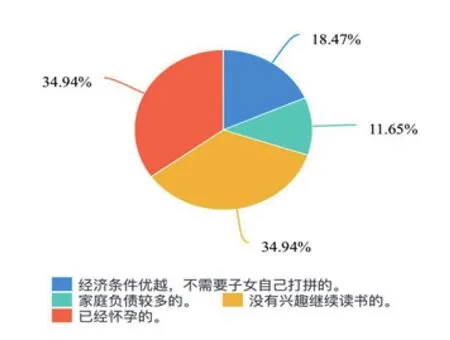

圖1 早婚成因分布圖

(三)傳統文化方面的相關性

整體調查樣本中,欠發達地區的早婚現象最為普遍和嚴重,幾乎占全部調查樣本的70%,該類型年輕人多遵循的是由于傳統文化,少年成婚。

農村青少年當中,落后保守的婚姻觀念,以及過于依賴原生家庭經濟支持,使得農村青少年缺乏自主意識,多服從于家庭長輩的安排。

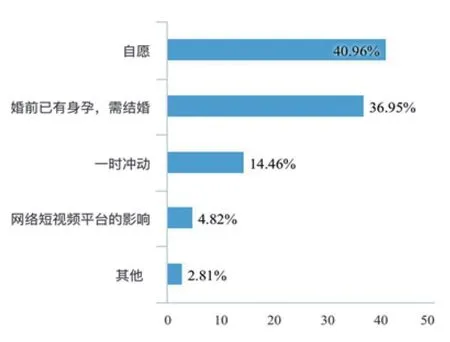

圖2 早婚的原因

(四)法律、科學知識普及度的相關性

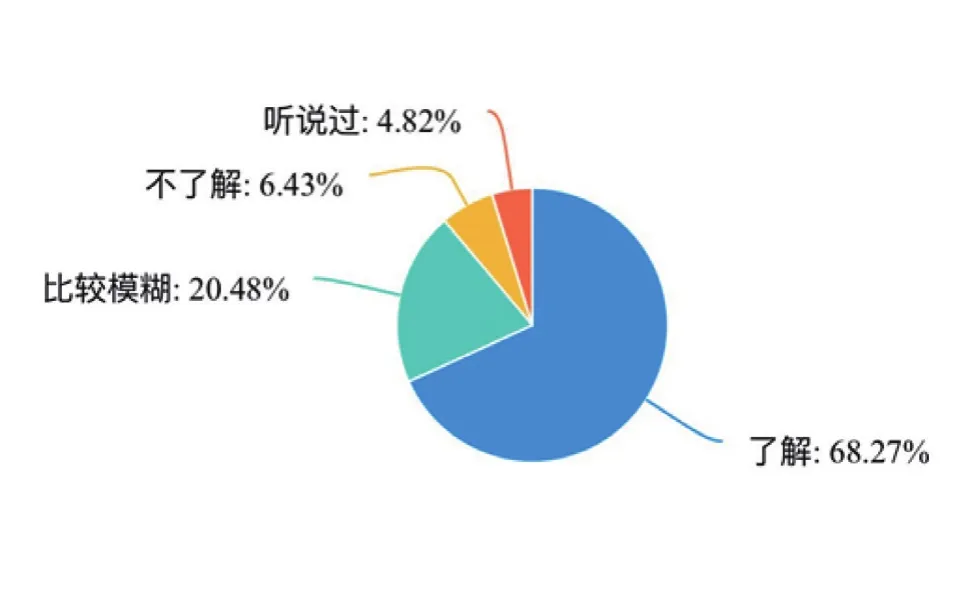

婚姻法明確規定了適婚年齡,但早婚群體依舊在當今社會具有普遍的群眾基礎,這在一定程度上反映了法律普及的不足,調查反饋當中,四成以上的受訪者并不了解或完全不了解婚姻法及其他相關法律規定。雖然現代科技發展和社會生活水平的提高,使得青少年身心發育要遠比之前迅速,但過早的結婚,或者進行事實性婚姻行為,是對青少年的身心健康的持續發育和婚姻生活和諧發展有害無一利的。國家提倡晚婚晚育,優生優育,是經過科學驗證后提出的倡議。但這樣的倡議在社會基層的普及度卻始終不高。

圖3 于婚姻法的了解比例圖

四、成果綜述及結論

調查樣本分析顯示,在所有樣本中,中等以上在校學生作為青少年的重要組成部分,雖然占青少年總數為86%以上,但其中出現早婚者的比例卻只占在校生比例的1%,從青少年總數來看,基本可以忽略不計;相比之下,在因沒有考入更高層次學校,輟學務工,待業的青少年當中,早婚者幾乎全部涵蓋,其中又以少數民族青年、青少年務工者、農村青年為主普遍出現早婚,早育的現象。在校學生因為相關法律和知識普及的較為到位以及教育帶來的社會判斷力的提高,可以更好地避免早婚。

(一)利弊分析

早婚是一種不受法律保護的社會行為,早婚者認為早結婚可以使青少年更早地安定下來,盡早生育子女,傳宗接代,在長輩有余力的情況下可以為夫妻二人減輕負擔,對于像少數民族和農村青年而言,是對于自身群體的宗教傳統和社會風俗的遵守。但經過我們的調查分析發現,適婚年齡前結婚的青少年夫妻的離婚率要遠高于民政部門統計的全社會離婚率的4‰,并且通過受訪的年輕夫妻群體得知,其子女多為非婚生子女,也就是雙方的婚姻在一定程度上可以被稱作奉子成婚;即使子女為婚生子女,夫妻雙方也認為自己離開校園不久,社會經驗缺乏,并不具備養育子女的能力,這對于新生兒的身心成長發育的都是不利的。

(二)調查總體結果及相關思考

本次調查,以早婚現象的普遍性為調查切入點,發現在本地區內,早婚現象的確具有一定普遍性,此類現象呈現的狀況多以未辦理結婚登記而履行婚姻義務,雙方事實同居,非婚生子女的誕生為主要表現,認定的依據則以婚姻法相關規定的適婚年齡為判斷依據,早婚者多在遠遠小于適婚年齡的15-18周歲,就完成了婚姻的實質性要件,此類人群多為文化水平不高,以初中及以下學歷為主,不具備完善的自我判斷能力,易受家庭及周邊環境因素的影響,對婚姻、性行為、生育不具有科學合理的認識,婚后多發生夫妻生活不和諧、經常吵鬧、對子女的照顧不足、高離婚率等早婚帶來的負面結果,是社會的畸形行為,應當加以規制,通過社會、家庭、法律多方面進行矯正。

(三)相關法律問題的表現與解決

與早婚相關的法律包括婚姻法、教育法、未成年人保護法和婚姻登記條例等。早婚現象廣義指男女雙方在主觀上具有永久生活的目的,在客觀上具有未經結婚登記機關登記,未領取結婚證即以夫妻名義同居生活的事實。狹義指沒有配偶的男女雙方,未經結婚登記,即以夫妻名義同居生活,按國家法律的規定,目前社會上大量存在的早婚,并不屬于事實婚姻,不受法律保護。且事實婚姻的定義自1994年2月1日婚姻法修改后,不再被承認,現行法律規定,此類現象的主體,在婚姻登記部門補辦結婚登記認可被認定為合法婚姻;教育法中規定義務教育至九年級初中結束為止,在教育法規定的義務教育范圍以外的青少年便是早婚的主要主體。婚姻登記條例和婚姻法中雖然提到依法履行結婚登記義務,但卻并未規定未履行登記是否違法,也在客觀上助長了早婚現象的多發。在新《民法典》頒布后,對于此類現象的規制是否會有新的變化還應該拭目以待。但社會各界為維護婚姻的神圣和幸福應為青少年在各個階段普及兩性知識、婚姻生育的法律規定和科學知識,以幫助青少年形成正確的婚戀觀,成就未來美好生活。