那些與書有關的美好記憶

偶然

作家博爾赫斯說:“假如我的確是一個詩人,我將認為生命的每時每刻都是美好的,甚至某些看起來并不美好的時刻——最終,記憶把這一切變得美好。”對于愛書之人來說,被圖書包圍是一種非常美好的感覺。每次旅行,我總喜歡去當地的圖書館或書店逛逛,并因此留下了不少與書有關的美好記憶。

如果讓中學時代的我選擇去世界上任意一所大學參觀,我會毫不猶豫地選擇牛津大學——青年錢鐘書研究學問的地方。他把博德利圖書館(Bodleian Library)戲稱為“飽蠹樓”,我一直想看看“飽蠹樓”到底是什么模樣。

抵達英國的第一天,我們在倫敦帕丁頓車站附近的小旅館休整一夜,次日清晨便乘坐一小時的火車趕往牛津郡,準備一睹牛津真容。

牛津大學,當今世界頂尖的高等學府,據說有記錄的授課歷史可追溯至1096年。1167年,牛津正式成為英國王室認可的學術重鎮。常言道:“牛津城在大學中,牛津大學在城中。”大學和城市完全融為一體,這使得牛津不但是一座大學城,還是一座世界文化古城。城內共有900多座中世紀時期的老建筑,漫步其間,多了幾分尋幽探勝的趣味。

當博德利圖書館標志性的穹頂映入眼簾的時候,我們也看到了方庭入口處排著的長隊,這里大概是牛津最熱門的景點了。在圖書館方庭及外圍參觀只要花費1英鎊,隨時可進;但如果想進入圖書館內部,就要跟導游預約了。

接待我們的導游是一名年輕的紳士,不知道是工作人員還是大學生志愿者。看到我們這幾張東方面孔,他詢問后特意拿來中文資料——幸虧有這個,我們才勉強聽懂了導游的解說。

博德利圖書館是英國六大法定存書庫之一,法律規定,所有出版社每出版一種書籍都要向其贈送一冊。因此,博德利圖書館的館藏量不斷增長,現在收藏的書籍已達1500萬冊。

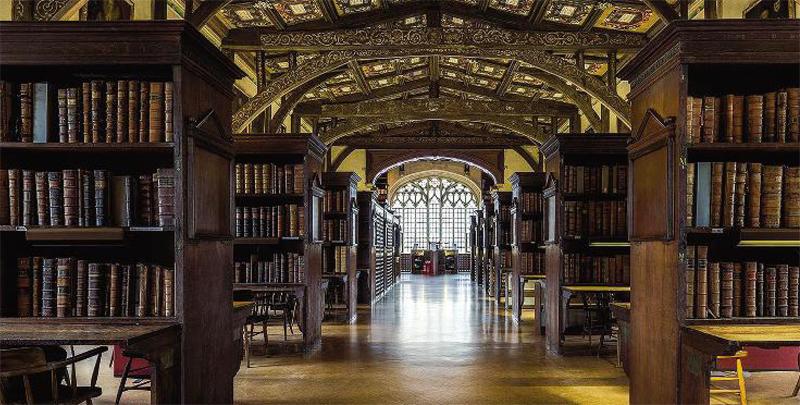

位于老館三樓的漢弗萊公爵圖書館是現存最古老的一個館,由格洛斯特公爵漢弗萊捐贈而成。它收藏的都是有著數百年歷史的古書,有些陳列架還保持著最早的畫廊式書架模樣,書籍由鐵鏈拴在書架上。這些書如今仍對牛津大學的學生開放借閱,不過只能在館內讀,不能帶出圖書館。

走到漢弗萊公爵圖書館中央時,導游指引我們抬頭欣賞華美的彩繪天花板:“知不知道這曾經出現在哪部電影中?”我們個個會心而笑,牛津大學是哈利·波特系列電影的重要取景地,想來這里也不會例外。導游翻開手中畫冊,畫中哈利、羅恩和赫敏三位少年在這里查閱古書,漢弗萊公爵圖書館化身為霍格沃茨魔法學校的神奇圖書館,如夢如幻。

當年,J.K.羅琳報考牛津大學,但未被錄取。落榜失意的她大概沒想到,多年后她會同自己筆下創作的人物形象,以這種方式闖進這座古老神圣的殿堂。

牛津大學里有一家“愛麗絲漫游仙境”主題書店,因為時間關系,我們沒來得及去逛,如今想來頗為遺憾。書店之所以開設于此,是因為這本世界著名的兒童奇幻書籍的作者正是該校數學教授查爾斯·道奇森(出書時化名為劉易斯·卡羅爾),而愛麗絲的現實人物原型則是當時某位牛津大學教授的小女兒。

哈利·波特、愛麗絲的“進駐”,給端方嚴謹的千年牛津城增添了幾分天馬行空的童真色彩。

作為世界上的超級大都市,紐約絕不是一座簡單的城市,說“一半天堂一半地獄”肯定有些夸張,但是用“一個有著很多種顏色、千變萬化的萬花筒”來形容紐約,我想還是貼切的。這樣一個萬花筒,會讓人轉來轉去停不下手,忍不住想看看它下一秒會有怎樣的變化,這大概就是紐約的魅力吧。如果讓我回憶紐約這個萬花筒,腦海里第一幅畫面大概會是紐約公共圖書館。

在歐洲旅游時,我為英國博德利圖書館和奧地利皇家圖書館那種古典奢華之美所傾倒。在參觀完紐約公共圖書館后,我想我的“最美圖書館”名單上有必要再添一家了。

相比歐洲那些古典圖書館,我更加喜歡紐約公共圖書館。雖然論歷史,建成不過126年的紐約公共圖書館只能算是世界圖書館界的“小弟”,但恰恰因為年輕,紐約公共圖書館至今仍是一座“活”的圖書館。歐洲那些古典圖書館歷經數百年滄桑,與其說是圖書館,不如說是一個個供后人瞻仰的文化遺跡類景點。而紐約公共圖書館不同,它完完全全是一座使用中的圖書館。

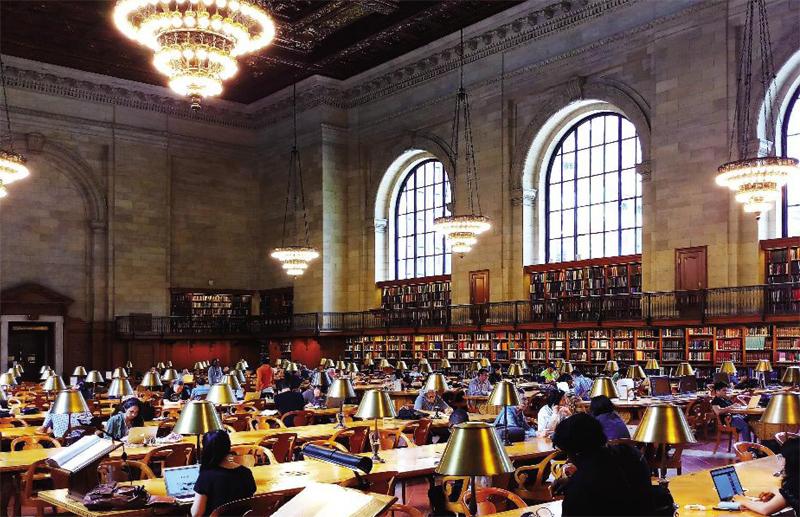

紐約公共圖書館的大門在布萊恩特公園背面,面向著名的第五大道。門口兩只威風凜凜的石獅在大蕭條時期被當時的館長命名為“堅毅”和“忍耐”。從一樓的期刊室、地圖閱覽室、教育中心到二樓的小型閱覽室、研究室,我們最后來到三樓差不多有足球場大小的玫瑰閱覽大廳,忍不住發出羨慕的驚嘆:“真奢華啊!”

紐約公共圖書館是古典與現代、裝飾與實用的完美融合,典雅的深色木制長桌上、古色古香的銅質臺燈旁,擺放著充滿現代格調的蘋果電腦,館內免費Wi-Fi全覆蓋。紐約公共圖書館全年無休,向所有公眾開放,不需要身份證和圖書證,更不需要錢。在新冠疫情來臨前,這里每年接待訪客約2000萬人次。

如果我生活在紐約,一定愿意在這里消磨時間。可惜,我只是紐約的匆匆過客,我只能抓起相機不停拍攝。有意思的是,和歐洲古典圖書館內禁止拍攝相反,紐約公共圖書館并不禁止游客拍照(但不能使用閃光燈)。于是館里形成了這樣一道奇景:一邊是安靜看書、查資料、寫論文的紐約市民,一邊是東看西看、拍照留念的外地游客,大家共同守護著這里的肅穆和寧靜。

村上春樹寫過一篇游記叫作《假如真有時光機》,他說最想搭乘時光機飛回1954年的紐約格林威治村,聽一場克利福德·布朗與馬克斯·羅奇的五重奏表演。而對我來說,如果有時光機,我希望回到那時的紐約公共圖書館,重溫在書海里徜徉的美好。

多年前,我看過鐘芳玲的《書店風景》,書里介紹了世界各地獨具特色、品位不凡的窩心小書店。我印象最深刻的,就是這家位于巴黎塞納河左岸的莎士比亞書店。

對于我來說,“莎士比亞”與其說是一家書店,不如說是一種情懷。狹窄的書店里,那從地上一直堆到天花板的新書和舊書,二樓角落里那張收留過不知多少文藝青年的行軍床,老得臉上的褶子仿佛刀刻一般的店員,還有正在舉辦的文學沙龍……這一切構成的,正是我所喜愛的書店氛圍。

1921年,年輕的海明威以駐歐記者的身份旅居巴黎,他是這樣描述莎士比亞書店和可愛的店主的:“在那條寒風凜冽的街道上,書店可是個溫暖舒適的去處,冬天生起一個大火爐,屋里擺著桌子、書架……西爾維婭待人和藹可親,性格非常開朗,她說我們想借幾本書就借幾本書,可以等有錢的時候再交保證金……她表情生動,褐色的眼珠總是骨碌碌打轉,像小姑娘一樣充滿笑意。”

這就是100年前的莎士比亞書店,它讓貧困的海明威“讀到全世界的書”,它收留了落魄的菲茨杰拉德在此過夜,它幫助無名的喬伊斯出版了驚世駭俗的《尤利西斯》……“二戰”期間,巴黎被德軍占領,“莎士比亞”因拒絕為德軍軍官服務而被關張,書店經營到這份兒上,堪稱傳奇!

如今這家莎士比亞書店已不是西爾維婭·比奇創辦的那家老店了,但它也不是“盜版”——故事要從20世紀50年代說起:美國文藝青年喬治·惠特曼在莎士比亞書店附近開了一家米斯塔爾書店,經營方式完全照著西爾維婭·比奇來。他也把書店的二樓做成“圖書館”,供囊中羞澀的愛書人借閱;他也在書堆間放上行軍床,讓無家可歸的人休憩……這里逐漸成為“垮掉的一代”在巴黎的據點。當西爾維婭·比奇得知此事后,慷慨地把莎士比亞書店的店名使用權贈送給了惠特曼。

像“莎士比亞”這樣的書店,左岸還有很多很多。我相信每家書店背后,都有一群堅持理想的文藝青年,都有一些不為人知的感人故事。

不知從何時起,“文藝青年”成了帶點貶義的詞。誰要是裝腔作勢“拿范兒”,大家就嘲笑他是“文藝青年”。但總還是有一些青年喜歡對精神世界的探索,他們不把世俗的升官發財當作人生目標,堅持讀自己喜歡的書,做自己喜歡的事。對于這些真正的文藝青年來說,左岸就是最理想的棲居地。