異地高考政策執行區域性差異研究

王寒

摘 要:自2013年起,異地高考改革在地方政府拉開帷幕,時至今日,政策已基本穩定。該政策為解決流動人口隨遷子女教育公平問題取得了不錯效果,但政策執行存在明顯的區域性差異。本文基于模糊-沖突模型,將異地高考界定為模糊性政策,對各省異地高考政策進行文本分析,根據各省的實際情況解釋異地高考政策執行中的區域性差異。

關鍵詞:模糊-沖突理論;異地高考;區域性差異

中圖分類號:D9 文獻標識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.13.054

1 異地高考

異地高考,是指在一定條件下擁有高級中學學籍的學生跨省份、跨戶籍所在地取得高考所在省、直轄市、自治區考生資格,且以當地考生身份參加高考,并享有與當地考生同等的高考權利與義務的一種考試制度。異地高考問題是一個涉及政策、倫理、教育以及管理的綜合性問題。以往的異地高考政策的相關研究主要分為政策困境和優化路徑兩方面。政策困境主要體現在政策前提不合理、異地高考政策文本的認可度不高和政策執行的隨機性。優化路徑包括高考錄取制度優化、合理設置異地高考準入條件、建立監督機制、改革戶籍制度以及促進經濟和教育協調發展。

2 研究框架:模糊-沖突模型

馬特蘭德根據各類政策在模糊性與沖突性上的差異,將政策執行行動劃分為四種類型,并提出了每種政策執行行動中處于支配性地位的要素:行政性執行(資源);政治性執行(權力);試驗性執行(情境);象征性執行(參與者聯盟)。這為理解異地高考政策執行區域性差異提供了新思路。在該模型中,模糊性是指政策目標和實現手段上的模糊,沖突性是指政策過程的多個參與者存在政策目標認同上的不一致。

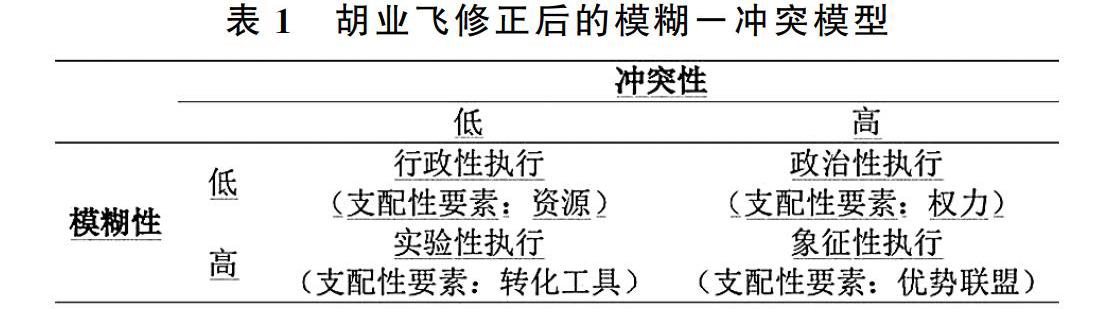

針對該模型在解讀模糊政策的試驗性執行時的語焉不詳,胡業飛對該模型進行了本土化修正,如表1。在執行模糊政策時,政策執行者的基本行動策略是竭力削減政策的模糊性、提升政策的清晰度,推動“試驗性執行”向“行政性執行”轉化,“求解”與“替代”是該過程中的行動策略工具。

本研究分析的異地高考政策與胡業飛所研究的社會化養老政策在模糊——沖突模型的運用上具有一定的相似性。一方面,兩個政策都屬于模糊性較高的政策,另一方面,在試驗性執行角度的修正也能很好地解釋一些省份的異地高考政策。因此,本文主要依據這一本土化模型對異地高考政策進行分析。

3 模糊性:異地高考的中央政策

2012年國務院教育部、發改委、公安部和人力資源社會保障部聯合發布了《關于做好進城務工人員隨遷子女接受義務教育后在當地參加升學考試工作的意見》,這一意見是中央關于異地高考的指導性文件,各地方都需依據該意見制定落實各地方的異地高考。總體來說,中央政策在政策目標和政策手段方面都具有模糊性。

3.1 目標模糊

根據《意見》,在隨遷子女升學考試工作的主要原則和目標上,除了保障隨遷子女的教育與升學公平,還要促進人口合理流動,此外還需統籌好隨遷子女的升學考試需求和人口流入地的教育資源承載能力。一方面,這體現了目標的多元化。另一方面,甚至在某種程度上存在目標的沖突——幾點目標的主次如何劃分,具體每一個目標應該占怎樣的比重也無法確定。這兩點充分體現了目標的模糊性。

3.2 手段/標準模糊

《意見》提出要因地制宜制定具體政策也體現了模糊性。一方面,客觀標準的模糊性,雖然有給出政策制定的參考條目,但并沒有給出參考范圍,讓地方政府因地制宜,也就是給了地方很大的自主空間。另一方面,這里提出的標準對于如何實現既定目標也是模糊的,上面的兩個根據和諸多標準條款,導致了現實情況是,在人口凈流入大省,更多的重視了促進人口合理有序流動和人口流入地教育資源承載能力情況,而公平受教育權利、升學機會和隨遷子女升學考試需求就會被放在稍微次要的位置,甚至背離了后面兩個目標。因此,筆者認為異地高考的中央政策具有手段的模糊性。

4 沖突性:地方執行的區域性差異

依據中央的《意見》指導,各省級政府紛紛制定了本地區的異地高考政策,政策主要包括四個部分:家長準入條件、學生準入條件、報考院校類型與執行進程類型。其中,準入條件(包括家長和學生)屬于“基本門檻”,主要規定哪一部分流動人群及其子女可以獲得異地高考的資格;報考院校類型涉及資格群體實際享有的可能權利;而執行進程類型代表著各地執行異地高考政策的態度和思路。具體各省情況如表2。

根據以上三類構成要素,可以將異地高考政策劃分為兩類:

(1)低沖突性:準入門檻低、同等待遇、一步到位(安徽、山東等17省份)。

首先,這些省份大都屬于高考資源的劣勢地區,主要體現在教育資源的相對匱乏和人口競爭壓力大,對當地流動人口隨遷子女的吸引力不大。同時,大多數省份都屬于人口凈流出省,當地政府需要為異地高考承擔的新增教育成本在可接受范圍內。此外,對于這些省份的當地居民來說,既得利益損害的實感不明顯,因此,這些地區大多數人都屬于政策中間人,反對聯盟和支持聯盟間的沖突微弱,體現了低沖突性。

在政策執行中,各省份因地制宜,具體的政策內容存在諸多細節差異,體現了試驗性執行的特點。同時,這些省份積極通過“求解”與“替代”策略降低政策模糊性,提高政策清晰度,加之,這些省份在異地高考政策落實中資源供給方面問題不大,在推動“試驗性執行”向“行政性執行”的轉化過程相對容易。

(2)高沖突性:準入門檻高、差別待遇、過度漸進。(北京、廣東、云南等13個省份)。

這些省份主要分為兩類:一類是人口流入密集地區的京津滬粵;另一類是青海、新疆等西部地區。兩類省份都屬于不同類型的高考優勢地區。

就京津滬粵地區而言,第一,教育資源領先,可享受的高等教育資源豐富。其中,京津滬的競爭壓力小,異地高考政策對當地流動人口隨遷子女的吸引力大,需求量高。第二,作為人口流入密集地區,當地政府需要為異地高考承擔的新增教育成本預期不容樂觀。第三,當地政府人員既是政策執行者又是當地居民,作為雙重的既得利益者,進一步強化了反對聯盟的力量。反對聯盟和支持聯盟間沖突性強烈,反對聯盟在博弈中占據較大優勢,造成了準入門檻高,地方政策強調過渡漸進,如廣東和天津;且北京、天津至今都只開放了中職、高職的隨遷子女錄取。

就青海、新疆、云南等西部地區而言,雖然教育資源較為匱乏,教育水平不高,但競爭壓力小,對隨遷子女的吸引力較大。這些地區一旦低門檻、同等待遇開放異地高考,將很容易帶來大批“高考移民”,打破該地區內部的教育競爭平衡,當地居民反對聲音很大。因此,這些地區的反對聯盟與支持聯盟之間也有較強的沖突性。

這兩類情況很大程度體現了政策制定對反對聯盟的妥協。但需要注意的是,此處的妥協并沒有帶來完全的象征性執行,而是一定程度地實際執行,可將其命名為“妥協性執行”。當然,高沖突性地區并不都是完全妥協,也會通過漸進或過渡式的政策執行一定程度緩和異地高考的相關利益群體之間的沖突。如上海、廣東都以分步實施取得了一定進展,通過向中央爭取支持和自身提供更多的教育資源彌合支持聯盟與反對聯盟之間的沖突與裂痕。這也體現了一些地區通過降低沖突性,試圖將象征性執行向試驗性執行轉變,但是這一努力收效不明顯。且高準入條件仍未撼動,對反對聯盟的妥協仍占據主導。體現了明顯的“妥協性執行”特點。

5 總結

本文運用模糊-沖突模型對異地高考政策執行區域性差異進行了解釋與分析,驗證了這一模型對分析異地高考政策執行的適用性,一定程度上解釋了異地高考區域性差異主要體現在沖突性的差異,沖突性背后是利益相關者組成的不同倡議聯盟之間的相互博弈的結果。同時,在分析過程中發現象征性執行的解釋力不足,即使是高沖突性地區,政策執行也是實際落實的,只是體現出很強的妥協性,因此本研究對模糊沖突理論進行了修正,修正后模型如表3。

此外,由于各地異地高考政策已基本趨于穩定,適合從縱向視角切入,本研究也發現了這一模型的兩個維度在政策執行的解釋中并不是一成不變的,模糊性與沖突性都會隨著內外部因素的變化而變化,異地高考政策為高模糊性——低沖突性類型的地區試圖通過降低政策模糊性實現試驗時執行向行政性執行的轉變,效果較好。異地高考政策為高模糊性——高沖突性類型的地區試圖通過降低政策執行沖突性實現象征性執行向實驗式執行轉變,總體效果不佳,但也是一種客觀的動態變化。這種模糊性與沖突性的動態變化豐富了對這一模型的理解。

參考文獻

[1] 孫新,楊淑捷.異地高考的合理性與現實性分析[J].教育評論,2013(01):6-8.

[2] MATLAND R.Synthesizing the Implementation Literature:The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation[J].Journal of Public Administration and Research,1995,5(2):145-174.

[3] 胡業飛,崔楊楊.模糊政策的政策執行研究——以中國社會化養老政策為例[J].公共管理學報,2015,12(02):93-105+157.