腹腔鏡聯合膽道鏡膽總管探查術治療復發性膽總管結石患者的效果及對機體應激反應的影響

洪曉城 林樹文 葉偉杰 陳家陽 吉成崗

廣東省東莞市濱海灣中心醫院普通外科,廣東東莞 523900

隨著生活水平的不斷提高,膽總管結石發病率逐年增加[1],該病主要是由于膽固醇和膽汁酸濃度比例發生變化、膽汁淤滯而導致的。目前臨床上常用傳統開腹手術進行治療,目的為清除結石,使膽汁流出更加通暢,從而減輕患者癥狀,該術式可保留十二指腸的功能,但創傷大,對患者的應激反應較重,術后出現的并發癥較多[2]。近年來,微創技術在臨床上得到廣泛發展[3]。腹腔鏡聯合膽道鏡膽總管探查術創傷小、住院時間短,可實現更加廣泛的腹腔探查和取石,規避傳統開腹手術的缺點是研究的熱點話題,但該方法在復發性膽總管結石患者中的療效尚存在爭議[4],因此,本研究旨在探討兩種處理方法對復發性膽總管結石患者的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年12月~2019年10月東莞市濱海灣中心醫院收治的40例復發性膽總管結石患者作為研究對象。納入標準:已確診為復發性膽總管結石;均曾行手術治療。排除標準:存在嚴重身體疾病者;合并腫瘤者;存在手術禁忌證者。在東莞市濱海灣中心醫院醫學倫理委員會的批準下,且經家屬簽署知情同意書后,按照隨機數字表法將其分為兩組:對照組(n=20)和觀察組(n=20)。對照組中,男9例,女11例;平均年齡(56.51±6.82)歲;結石類型:多發11例,單發9例。觀察組中,男10例,女10例;平均年齡(56.50±6.81)歲;結石類型:多發12例,單發8例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

對照組患者行傳統開腹手術,具體步驟如下:患者取仰臥位進行麻醉,于右肋下做一長約10 cm 切口,首先摘除膽囊后切開膽總管,取出結石,并于膽總管內留置T管進行引流。

觀察組患者實施腹腔鏡聯合膽道鏡膽總管探查術,具體步驟如下:患者麻醉完成后,取仰臥位,建立12~14 mmHg 二氧化碳(CO2)氣腹,后將腹腔鏡置入,采用四孔法完成手術。逐步對腹腔進行探查,找到膽囊三角區,進行膽囊摘除。后對肝十二指腸韌帶解剖,找出肝總管和膽總管,可采用穿刺的方式進行驗證。確認是膽總管后,切一長1~2 cm 開口,伸入取石鉗至膽總管內,鉗夾出大結石,放入標本袋。使用生理鹽水進行沖洗后,按相同步驟置入纖維膽道鏡,對膽總管周圍探查后,采用取石籃取出小結石。微小或泥沙樣結石可采用導尿管吸出。取完之后用纖維膽管鏡再次細查。最后,進行沖洗,將T管置入,逐層縫合后固定。引流管于術后3~5 d可拔除,T管于術后6 周膽道造影或膽道鏡確認無結石后拔除。

1.3 觀察指標及評價標準

對兩組患者的手術療效、應激反應及并發癥發生情況進行比較。

手術療效評價:術后統計患者取石成功例數,并通過T管造影查看結石是否全部清除;并隨訪患者3個月,觀察并記錄結石復發例數。

應激反應指標評價:抽取兩組患者晨起、空腹肘靜脈血5 mL,離心10 min后,留取上清液,低溫保存備用。采用放射免疫法測定患者術前與術后3 d的皮質醇、血管緊張素Ⅱ、去甲腎上腺素水平。

并發癥發生情況:術后隨訪時統計患者出現膽道狹窄、膽瘺、感染及出血情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差()表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

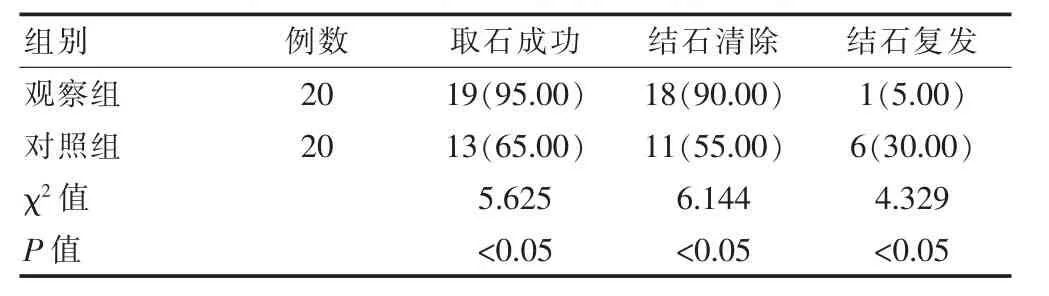

2.1 兩組患者手術療效的比較

觀察組患者的取石成功率、結石清除率均高于對照組,結石復發率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者手術療效的比較[n(%)]

2.2 兩組患者手術前后應激反應指標的比較

術前兩組患者的皮質醇、血管緊張素Ⅱ、去甲腎上腺素水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者術后3 d的應激反應指標水平均低于本組術前,差異有統計學意義(P<0.05);且觀察組患者術后3 d的應激反應指標水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者手術前后應激反應指標的比較(mg/L,)

表2 兩組患者手術前后應激反應指標的比較(mg/L,)

組別 皮質醇術前 術后3 d t值 P值血管緊張素Ⅱ術前 術后3 d t值 P值去甲腎上腺素術前 術后3 d t值 P值觀察組(n=20)對照組(n=20)t值P值521.64±173.87 520.43±173.46 0.022 0.983 306.49±102.15 411.03±137.01 2.736<0.05 4.771 2.213<0.05<0.05 59.81±19.92 58.26±19.41 0.249 0.805 32.29±10.75 45.07±15.01 3.096<0.05 5.437 2.404<0.05<0.05 369.42±123.13 370.15±123.37 0.019 0.985 180.47±60.14 275.58±91.85 3.874<0.05 6.167 2.750<0.05<0.05

2.3 兩組患者并發癥總發生率的比較

觀察組患者的并發癥總發生率低于對照組(15.00%vs.45.00%),差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者并發癥總發生率的比較(n)

3 討論

復發性膽總管結石是一種發病率較高的肝膽胰外科疾病,治療棘手,復發率較高[5-8]。傳統膽總管手術取石后易出現結石殘留或復發,且視野暴露困難[9],對患者機體損傷較大。隨著腹腔鏡與膽道鏡不斷發展與完善,復發性膽總管結石已經不再是腹腔鏡二次膽道手術的禁忌證[10]。目前,傳統開腹手術與腹腔鏡聯合膽道鏡手術的療效、對機體的應激反應及術后并發癥尚未完全明確,因此本研究對其進行比較。

腹腔鏡聯合膽道鏡膽總管探查術可直接從膽囊管的生理通道進行探查,有助于對膽道的完整性進行保留。腹腔鏡聯合膽道鏡可增加檢查范圍與取石范圍,同時會顯著擴大術者的視野[11],更有助于手術的進行。該術式切口較開腹探查手術小,能夠較大程度減輕患者疼痛,從而減少患者應激反應的發生[12],降低機體損傷,術中出血量顯著減少,并按結石大小確定手術方法具有很強的針對性,會使結石復發情況明顯減少。手術結束時,殘留的CO2用氧氣置換的做法可創造出強大的抑菌環境[13],有效抑制厭氧菌的生長,減少術后感染的發生。

本研究分析傳統開腹手術與腹腔鏡聯合膽道鏡手術的效果,結果顯示,觀察組患者的取石成功率、結石清除率均高于對照組,結石復發率比對照組低(P<0.05),提示腹腔鏡與膽道鏡聯合能提高復發性膽總管結石患者的手術療效,這與郝余慶等[14]研究結果一致。

手術創傷會使機體交感神經興奮,從而分泌大量創傷應激因子。對血清創傷應激因子水平進行評價,可直觀反映患者機體創傷應激水平與機體恢復情況。本研究中,術前兩組患者的皮質醇、血管緊張素Ⅱ、去甲腎上腺素水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者術后3 d的應激反應指標水平均低于本組術前,差異有統計學意義(P<0.05),且觀察組術后3 d的應激反應指標水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示腹腔鏡與膽道鏡聯合能夠減輕患者的應激反應,這與該術式切口較開腹探查手術小,能夠較大程度減輕患者疼痛,從而減少患者應激反應的發生有關。

出現并發癥是衡量手術成功的重要指標,膽道出現狹窄或膽漏是評價膽道手術安全性的關鍵指標[15]。本研究結果顯示,觀察組患者的并發癥總發生率較對照組低(15.00% vs.45.00%),差異有統計學意義(P<0.05),提示腹腔鏡聯合膽道鏡膽總管探查術對患者的安全性較高,并發癥較少。原因為腹腔鏡與膽道鏡聯合可直接從膽囊管的生理通道進行探查,有助于膽道完整性的保留。與膽道鏡的聯合將檢查范圍與取石范圍大大增加,同時還顯著擴大術者的視野,能避免膽道狹窄及膽漏的發生;同時,該術式切口較開腹探查手術小,能夠較大程度減輕患者疼痛,按結石大小確定的手術方法具有較強的針對性,因此結石復發情況明顯減少。

綜上所述,復發性膽總管結石患者行腹腔鏡聯合膽道鏡膽總管探查術可提高手術療效,降低患者的應激反應,且患者出現的并發癥較少,值得臨床推廣。