云南:多方保護“飛行猿”

何娟

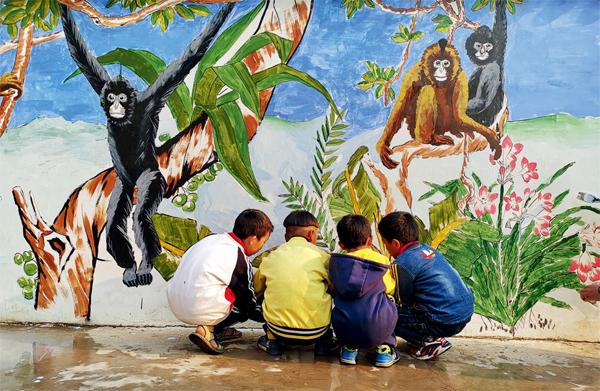

兒童圍觀環保公益壁畫。(楊潔琦 攝)

彩云之南,重巒疊嶂,這里生活著世界級瀕危物種、國家重點保護野生動物——天行長臂猿,在我國境內種群數量僅剩不到150只。其中,有大概18個家庭群以及7只獨猿并不在自然保護區內,它們零散地分布于盈江縣蘇典鄉、支那鄉和中緬邊境的騰沖市猴橋鎮,與當地20多個村莊的村民共享同一片森林。

2015年“六一”兒童節,我國首個專注于天行長臂猿保護的公益機構——“云山保護”(大理白族自治州云山生物多樣性保護與研究中心)在云南大理正式成立。團隊計劃通過科學研究、科普教育和保護行動,促進中國西南地區的生物多樣性。

全球瀕危的25種靈長類動物之一

3月28日,記者在北京見到“云山保護”創始人之一、ICUN靈長類專家組成員閻璐的時候,她正出席一個公益環保沙龍座談會。雖然現在去一線參與保護項目的時間減少了,閻璐仍穿得像個戶外工作者,全身上下都是大自然的“保護色”。

在創立“云山保護”之前,閻璐已經有過長達10多年的野外靈長類動物保護工作經驗,說到近幾年開始試水的社區保護工作,她仍有關于人與自然和諧發展的美好愿景。“生活在保護區之外的天行長臂猿已經和當地居民形成了長期共存的關系,盡管前者瀕臨滅絕,但我們還是希望學習并傳承當地原住民身上好的傳統保護知識和經驗,同時借助社區環境教育、自然資源管理、打造社區公共空間等手段,跟他們推廣新時代關于動物保護的理念和手段。”

天行長臂猿,英文名叫“Skywalker Hoolock Gibbon”,顧名思義,因為生理結構的優勢,常常穿梭在高聳的叢林之中。“它們還被叫作‘飛行猿,但卻無法飛越斷層的棲息地。”生活在保護區之外的天行長臂猿,伴隨著一系列歷史遺留問題淪為“林海遺珠”。“在非保護區,即便完全沒有人類活動的干擾,但由于種群數量少、繁殖率低,會導致遷出家庭的成年獨猿很難尋找到配偶,甚至近親繁衍后代,基因多樣性降低,最終走向滅絕。”

2018年,天行長臂猿在第二十七屆世界靈長類學會大會上被確定為2018—2020年全球最瀕危的25種靈長類動物之一。對于大多數人而言,這些人類的“近親們”“只在此山中,云深不知處”。“正因為長臂猿與人類的關系非同一般,所以對這一物種的生態研究是了解人類自身的鑰匙。”閻璐說。

天行長臂猿夫婦(劉倩倩 攝)

出沒在云南省盈江縣的天行長臂猿,其活動范圍涉及周邊20多個自然村的山林。閻璐告訴記者,在云南山區,大部分居民都以種植為主。“三四年前的時候,草果價格上漲,吸引村民尋求更多林下種植草果的地方,而草果的生長又需要大量的水分滋養,就會有居民上山埋水管澆灌,這些行為都會對生活在當地的天行長臂猿造成干擾。”保護瀕危野生動物,建立自然保護區迫在眉睫。但如果以修復野生動物棲息地的名義避談人類的生存,這也存在著天然的矛盾。

早在青銅器時代,長臂猿就以“蝯”的形象出現在中華民族的文化基因里。唐代詩人李白筆下“兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山”的千古名句,隨著綿長的山城記憶戛然而止;明宣宗朱瞻基《戲猿圖》中繪制長臂猿一家三口其樂融融的圓滿畫面,也在現代文明中隨著野生動物棲息地碎片化而凌亂不堪。從古至今,長臂猿的生存空間隨著人類的發展擴張節節敗退。

知道大熊貓,未必知道天行長臂猿更珍貴

“有誰聽說過天行長臂猿嗎?”在當天的沙龍座談會上,當閻璐拋出這個問題,率先搶答的是一位7歲的小女孩,她積極發言參與互動,興奮高喊:“我知道我知道,我在北京動物園看到過天行長臂猿!”也有成年觀眾傷感表示,“很遺憾,以這種方式現在才認識我們人類的‘親戚,在它們瀕臨滅絕的時候。以后不管能為天行長臂猿做些什么,我都希望不要為時已晚。”

“保護野生動物,從了解開始。”這一點,閻璐深有感觸。對于保護者而言,了解當地人與自然的矛盾,人類的生活模式、動物的生存困境,包括以前的歷史文化背景、以后的規劃發展愿景,直面痛點和難點,才能找到切入點。對于并不了解野生動物保護工作的人而言,可以引導他們探索本地的生態家底,形成科學的認識,培養新時代的環保理念,掌握與動物和諧相處的技巧,站在人的角度思考保護路徑,從根本上減少對動物及其棲息地的損害。

現代文明沖淡了上古的傳說,村里的孩子也鮮少再有聽老爺爺講故事的傳統。云南地區的天然風貌為人與自然設置了“無形的屏障”,但兩者始終息息相關。

“云山保護”工作團隊走訪社區的調查結果顯示,當地居民對天行長臂猿知之甚少。“老人們倒是知道一些,但還是管它們叫做‘會唱歌的猴子,下一代的孩子們呢,都知道國寶大熊貓,卻不知道比熊貓更瀕危的動物就生活在自己周邊。”看到不少觀眾發出難以置信的感慨,閻璐馬上補充說道:“不過,大部分村民都有保護動物的共識,不會去傷害天行長臂猿。老年人還將其奉為神靈,深懷敬畏之心。”值得一提的是,面對“云山保護”的90后們,村民們都非常友善。“云南地形復雜,多發自然災害,天氣不好的時候,村民們會熱情邀請我們入戶住宿。對于成員們開展的很多工作,村民們也都給予了高度的支持和配合。”

在自然界,長臂猿是優秀的種子傳播者。它們以果實為主食,但在取食的過程中從來不會破壞果肉里的種子。“你看這段視頻,天行長臂猿吃果子,它會用手輕輕捏一捏,確認果實成熟了再采摘食用,并且十分小心翼翼,盡量做到不去破壞那些沒有成熟的果子……”說到這里,閻璐的語氣也輕柔了起來。

“猿”氣滿滿匯聚保護力量

閻璐認為,保護野生動物,政府是主導力量,商業是重要支撐,而“云山保護”作為公益組織,則要充分發揮專業性和靈活性。據她介紹,社區保護主要分為與村民建立互信、幫助村民形成環保意識、實現棲息地修復這3個階段,工作內容涉及環保宣講、自然教學、活動策劃、空間規劃等多個方面。在此框架下,“云山保護”先后招募了英文、心理、傳播、建筑設計等不同專業的實習生和志愿者。“盡管我們還停留在初級階段,但每次招聘都能收到上百份簡歷,整個團隊規模也日漸成熟,‘猿氣滿滿。”

楊洵在2018年加入“云山保護”,因為疫情防控,她和同事們原計劃在2020年大力推廣的社區保護工作延后了大半年。早在2019年,“云山保護”就已經多次深入社區走訪調研。“選取河西寨、香得龍寨、龍躲寨、梨樹寨4個自然村作為試點,其中,有超過一半的地區是傈僳族人的居住地。”為了解決方言、少數民族語言等溝通問題,他們還在暑假期間邀請當地的中學生當翻譯。而招聘過來的支教實習生,則負責給當地的孩子們培訓英語。“因為我們在信息收集的過程中,了解到老鄉們有這方面的需求。”除了農村稀缺的英文教學,值得一提的還有楊洵的自然教學。“在當地教育部門的協調下,我們已經與勐嘎小學達成了合作。原計劃先上理論課,再開展課外實踐活動。也是受疫情影響,我們調整了教學順序。”

帶鄉村的孩子在本地開展自然教育的戶外實踐,他們會感興趣嗎?結果令人意外。“除了在農忙時節,部分高年級的孩子可能需要幫助家里進行勞作,或者幫忙照顧弟弟妹妹,大部分孩子的參與熱情都很高。”楊洵告訴記者,在2020年8月到12月,她在4個村寨共計開展了17天次的課外活動,參與人次約為270人。“原本我還和孩子們約定2021年的第一個周末就相聚,疫情反彈又給這樣的團體活動增加了諸多不確定因素。”

生活在農村的孩子,從腳底的泥巴到手里的野花,從小就做足了關于大自然的功課,但卻未必有著正確的自然觀。有一次,楊洵帶孩子們去野外借助望遠鏡等設備觀察鳥類,“我以前可是逮過它們的!”一句“炫耀”來得猝不及防,直擊動物保護工作者的心臟。而在對一名“混世小魔王”進行家訪的過程中,從孩子母親口中得知,自然課堂潛移默化的引導,使得二年級的小朋友,認認真真地表示再也不打家里的阿貓阿狗了,還說要好好學習,長大保護小動物。聽到家長這樣的反饋,楊洵又感到內心溫暖。她告訴記者,現階段,關于長臂猿主題自然課堂的研發仍在繼續推進和不斷優化,希望能真正適用于當地教師實操。“社區自然教育項目,除了是一種保護動物的途徑,也是能助力青少年成長的力量。自然教育在農村擁有得天獨厚的優勢和條件,希望我們能聯動更多關注鄉村工作的人來共創。”