陽離子接枝共聚淀粉的快速制備及其絮凝性能研究

王榮健, 石海信, 爨珊珊

(北部灣大學 石油與化工學院, 廣西 欽州 535011)

陽離子絮凝劑通常是指分子鏈含正電荷活性基團的水溶性高分子聚合物[1],能通過“吸附電中性”和“吸附架橋”作用有效地對廢水中帶負電荷微粒脫穩、絮凝[2-3],從而有助于微粒沉降和過濾脫水,因此被廣泛用于工業及城鄉懸濁污水的降濁、脫色處理。陽離子絮凝劑制備工藝主要有非離子型聚丙烯酰胺的陽離子改性[4],以及丙烯酰胺單體與陽離子單體共聚或陽離子單體均聚[5-6]。這些工藝均存在著反應單體有一定毒性或產品難降解,易對環境造成二次污染等問題。淀粉是天然可生物降解的有機高分子,經適當改性可制備出高效無毒的淀粉接枝陽離子絮凝劑,此特點已引起學界廣泛關注[7]。其中利用二甲基二烯丙基氯化銨(DMDAAC)單體合成的絮凝劑具有分子鏈上正電荷密度高、高效無毒、凝聚力強、pH適應范圍廣等特點[8],使得其性能及合成工藝尤為引人關注。但DMDAAC單體屬季胺型低活性陽離子單體,采用常規的水相自由基聚合法,DMDAAC很難直接接枝到淀粉分子鏈上。學者們通常采用高活性單體丙烯酰胺或丙烯酸作為橋梁,架起淀粉與低活性單體DMDAAC之間的接枝橋梁,通過三元或四元共聚,才能成功合成含DMDAAC基團的陽離子絮凝劑[9],但這類工藝操作一般較為繁瑣耗時,而制備工藝是否方便快捷以及是否綠色化將會在一定程度上影響產品能否實現工業化應用。為了探尋綠色高效的制備工藝,本文采用過硫酸銨—熱雙引發體系探索簡便快捷的CS-g-DMDAAC半干反應工藝,并研究產物結構、熱特性及對高嶺土懸濁液的絮凝性能,旨在為CS-g-DMDAAC的工業化生產、為懸濁污水處理的綜合設計提供實驗依據。

1 實驗部分

1.1 試劑

玉米淀粉(食品級,吉林中糧生化能源銷售有限公司生產);二甲基二丙烯基氯化銨(工業級,質量分數為60%的水溶液,東營市金鳳凰化工股份有限公司生產);N,N′—亞甲基雙丙烯酰胺(NMBA)、高嶺土均為CP,國藥集團化學試劑公司生產;過硫酸銨(APS)、氫氧化鈉、鹽酸、無水乙醇等均為國產分析純。

1.2 CS-g-DMDAAC制備

在裝有磁力攪拌器、溫度計、回流管、氮氣管的250 mL四口燒瓶中,采用電子天平稱量5.0 g玉米淀粉和78.3 g去離子水,配制成質量分數為6%的淀粉乳,先置于較高溫度(85 ℃)的水浴中充分攪拌使淀粉糊化,再將溫度降低到60 ℃,加入適量DMDAAC,攪拌均勻后,用0.1 mol/L氫氧化鈉溶液將糊液調至中性;加入NMBA 0.01 g,通氮氣驅除氧氣,再加入APS 0.5 g,攪拌均勻后靜置10 min,然后放置于瓷質反應皿中,設定烘箱的溫度和反應時間,反應得接枝粗產品;將接枝粗產物置于無水乙醇中,浸泡清洗4次,每次浸洗4 h,再用丙酮索氏提取8 h,除去未反應單體及副產物;最后,將浸洗提純后的接枝產物放置于真空干燥箱中(溫度設定為50 ℃),干燥至質量恒定(兩次之間質量差小于0.3 mg),得純產品。依據式(1)和式(2)計算接枝率(RG)與接枝效率(EG)[10]:

(1)

(2)

式中,W0為玉米淀粉(CS)質量,g;W1為純接枝共聚物質量,g;W2為二甲基二烯丙基氯化銨(DMDAAC)用量,g。

1.3 分析與測試

采用傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR,IRAffinity-1型,日本Shimadzu公司生產)對產物進行紅外分析,將粉末樣品與KBr按1∶150質量比混合后干燥壓片,掃描速度32次/s,波數400~4 000 cm-1,分辨率4 cm-1。采用X-射線衍射儀(XRD,D8 Advance型,德國Bruker AXS公司生產)對產物晶體結構進行分析,輻射源為Cu靶,掃描范圍為5°~60°,管壓40 kV,管流25 mA,步長0.02°。采用掃描電鏡(SEM,S-3400N型,日本Hitachi公司生產)對產物顆粒形貌進行分析,加速電壓5 kV,放大1 000倍。采用熱重-紅外(TGA-FTIR)聯用儀(型號TGA4000,美國PerkinElmer公司生產)對產物熱特性進行測試,以20 mL/min 通N2保護,TGA升溫范圍在30~600 ℃,升溫速率為10 ℃/min,實驗測試溫度為280 ℃,熱裂解氣體每進行1次FTIR掃描的溫度差為10 ℃。

1.4 絮凝性能測定

將高嶺土粉末溶于Zeta電位為-7.61 mV 的自來水中,采用水泥凈漿攪拌機(NJ-160A型,無錫市錫儀建材儀器廠生產)配制成質量濃度為500 mg/L的高嶺土懸濁液,操作參數為:攪拌5 min(轉速設定為200 r/min),攪拌7 min(轉速設定為100 r/min),后靜置30 min。采用紫外可見分光光度計(UV-2600型,日本Shimadzu公司生產)測試上清液透光率,測試波長550 nm,以自來水為參比。測試樣品絮凝性能時,將配好的高嶺土懸濁液攪勻后抽取100 mL,分別用0.1 mol/L NaOH或0.1 mol/L鹽酸調整懸濁液的pH值,加入適量絮凝劑,采用水泥凈漿攪拌機進行攪拌,操作參數同樣為:攪拌5 min(轉速設定為200 r/min),攪拌7 min(轉速設定為100 r/min),靜置30 min后取上清液測透光率,采用納米粒度及Zeta電位分析儀(Zetasizer Nano ZS90型,英國Malvern公司生產)測量Zeta電位。絮凝劑先用去離子水稀釋,配成質量濃度為2 g/L溶液,然后投加到懸濁液中;原玉米淀粉、空白樣品(BS)及較佳制備工藝下的接枝共聚產品(制法見2.1)等絮凝劑溶液的Zeta電位分別為-9.39、-10.51和4.95 mV。

2 實驗結果與討論

2.1 制備CS-g-DMDAAC實驗結果分析

實驗分析有3個主要因素:單體質量分數(6%)、反應溫度(120 ℃)和反應時間(30 min)對接枝共聚反應的影響。每個實驗重復3次,取平均值與標準差作圖,結果見圖1。

(a)單體質量分數對RG、EG的影響

(b)反應溫度對RG、EG的影響

(c)反應時間對RG、EG的影響圖1 單體質量分數、反應溫度與反應時間對RG、EG的影響

從圖1(a)可見,單體質量分數在4%~40%范圍內,隨著單體用量的增加,RG與EG基本上呈先升后降的趨勢,在單體質量分數為35%時,RG與EG均達到最大值。這是因為DMDAAC屬不活潑單體,與淀粉較難進行接枝,當DMDAAC用量加大時,可以有更多的單體與淀粉分子鏈—OH碰撞而發生共聚反應[11]。但當單體用量過大時,由于反應體系在半干態進行,此時反應體系變得更為黏稠,影響了反應物相互間的擴散、接觸、反應。因此,較佳的DMDAAC質量分數為35%。從圖1(b)可見,隨著反應溫度升高,RG與EG也是先升后降,在120 ℃達到最大值。原因可能是DMDAAC反應活性低,與淀粉接枝共聚需要較高的活化能,溫度升高有利于自由基的形成及反應物的接觸共聚,但溫度太高會使單體與淀粉來不及擴散接觸,單體自身均聚或淀粉自由基自身碰撞失活,導致共聚反應效率降低[12],因此較適宜的反應溫度為120 ℃。由圖1(c)可知,在15~40 min時,隨著時間增加,RG與EG均呈增加趨勢,這是因為時間增加有利于單體與淀粉自由基有較充分的時間擴散、接觸并接枝[13],但當時間超過40 min時,產物變硬失去彈性,因此,較佳反應時間以40 min為宜。綜上實驗數據,制備CS-g-DMDAAC的較佳工藝條件為:單體質量分數為35%,反應溫度為120 ℃,反應時間為40 min。利用該工藝進行3次重復驗證實驗,所得產品RG=(63.80±2.36)%,EG=(9.11±0.37)%,證明該條件確實是半干反應條件下快速制備陽離子接枝共聚淀粉CS-g-DMDAAC較佳的工藝參數。取該條件下制備的CS-g-DMDAAC(RG與EG分別為63.20%和9.03%),同時在不加單體與引發劑條件下,利用較佳工藝對淀粉進行糊化及干熱處理制備空白樣品BS,采用實驗儀器將空白樣品BS與玉米淀粉(CS)進行結構(紅外光譜分析、XRD分析和SEM分析)與性能(熱性能、絮凝性能和pH值對絮凝性能)的測試與對比。

2.2 結構表征

2.2.1 紅外光譜分析

將不同實驗樣品進行紅外光譜分析,實驗結果見圖2。

圖2 CS、BS與CS-g-DMDAAC的FTIR譜圖

由圖2可知,CS在3 298 cm-1和2 927 cm-1處分別出現淀粉鏈—OH及—CH2紅外特征峰[14];BS與CS類似,說明對淀粉進行糊化及干熱處理并沒有形成新基團;CS-g-DMDAAC除了出現淀粉主鏈—OH峰(3 334 cm-1)和—CH2峰(2 924 cm-1)外,在1 577 cm-1(—NH伸縮振動)、1 471 cm-1(—CH3彎曲振動)、1 410 cm-1(—CH2彎曲振動)、1 334 cm-1(—CN伸縮振動)等處新出現DMDAAC特有的紅外吸收峰[15],且在3 334 cm-1處的—OH伸縮振動峰以及在1 640 cm-1處的—OH彎曲振動峰變弱,這是由于接枝反應對—OH的影響而引起的,這兩種情況均證明DMDAAC已成功接枝到淀粉分子鏈上。

2.2.2 結晶結構分析

不同樣品的XRD測試結果見圖3。

圖3 CS、BS與CS-g-DMDAAC的XRD譜圖

由圖3可知,CS在2θ=15.1°、16.9°、18.0°、23.0°等處出現尖銳衍射峰,屬A型結晶結構[16],這是因為CS分子鏈中含有大量—OH基團,分子內及其之間強烈的氫鍵作用產生了衍射結晶峰;半干態處理的BS只有饅頭狀的無定形衍射峰,說明半干態能破壞淀粉氫鍵;在半干態下的接枝產品CS-g-DMDAAC在20.2°時出現矮鈍衍射峰,在32.0°時出現弱小尖銳峰,說明DMDAAC接枝到CS分子鏈上后,使CS分子鏈上的—OH基團減少,削弱了分子間的氫鍵作用,分子近程結構變得不規整,導致聚集態顆粒結晶度下降。

2.2.3 SEM分析

不同樣品的SEM照片見圖4。

(a)CS的SEM圖

(b)BS的SEM圖

(c)CS-g-DMDAAC的SEM圖圖4 CS、BS與CS-g-DMDAAC的SEM圖

由圖4可見,CS顆粒表面較光滑,呈球形或多邊形,這是淀粉分子內部直鏈和支鏈有序交織并堆砌形成了完整的顆粒形貌;BS呈團塊狀,說明半干態處理確能破壞淀粉的聚集狀態;CS-g-DMDAAC顆粒間連成網格狀的褶皺和孔洞,使其具備了作為絮凝劑的微觀結構。

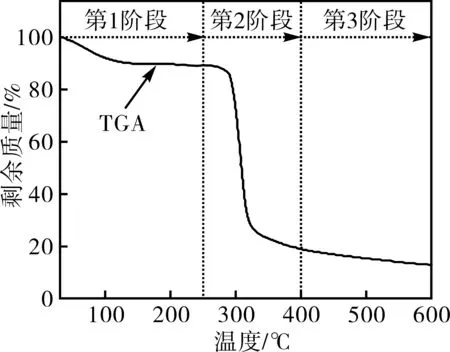

2.3 熱性能分析

不同樣品的TGA-FTIR曲線見圖5。

(a)CS的TGA曲線

(b)CS的FTIR曲線

(c)BS的TGA曲線

(d)BS的FTIR曲線

(e)CS-g-DM-DAAC的TGA曲線

(f)CS-g-DM-DAAC的FTIR曲線圖5 CS、BS與CS-g-DMDAAC 在氮氣氛圍下的TGA-FTIR曲線

2.4 絮凝性能分析

2.4.1 投加量對絮凝性能的影響

不同樣品投加量對高嶺土懸濁液透光率及Zeta電位的影響分別見圖6和圖7。

圖6 絮凝劑投加量對透光率的影響

圖7 絮凝劑投加量對Zeta電位的影響

從圖6可知,CS或BS投加量在0~1.0 mg/L時,透光率均較小,表明CS及BS對高嶺土懸濁液基本沒有絮凝效果;CS-g-DMDAAC投加到高嶺土懸濁液中,隨著投加量的增加,透光率由低→高→低,在0.2 mg/L時透光率為最大(98.7%),表明該陽離子絮凝劑對高嶺土有優良的絮凝效果。從圖7可知,CS及BS分別投加到高嶺土懸濁液時,懸濁液顆粒Zeta電位均呈負電(-27.9~-20.7 mV),說明CS或BS都無法中和高嶺土懸濁液顆粒所帶的負電荷,使得高嶺土顆粒由于同電相斥難以聚沉,從而表現出較差的絮凝效果;而當CS-g-DMDAAC投加到懸濁液中時,隨著投加量增加,Zeta電位由最負值(-20.7 mV)→正值(0.8 mV)→最正值(25.2 mV),說明CS-g-DMDAAC作為陽離子絮凝劑,對高嶺土懸浮液起到了電性中和作用[19]。另外,CS-g-DMDAAC多孔的網狀空間結構,使其能較好地對高嶺土顆粒實施架橋吸附,使細小的顆粒脫穩沉降。CS-g-DMDAAC投加量在0.1~0.5 mg/L時,透光率均較大(>78%),最佳投加量為0.2 mg/L,說明CS-g-DMDAAC可在較寬的投加量范圍內保持較好的絮凝效果,利于實際的降濁處理;當投加量≥0.6 mg/L時,高嶺土顆粒周圍包裹了更多的DMDAAC基團,使絮體顆粒帶上更多正電荷而相互排斥,從而使絮凝效果變差。

2.4.2 pH值對絮凝性能的影響

在最佳投加量(0.2 mg/L)下,將CS-g-DMDAAC投加到不同pH值的高嶺土懸濁液中,結果見表1。

表1 在最佳投加量下不同pH值對絮凝性能的影響

從表1可知,在pH為1~13,未投加CS-g-DMDAAC前,高嶺土懸濁液透光率由高→低→高,Zeta電位由負值→最負值→負值;投加CS-g-DMDAAC后,高嶺土顆粒Zeta電位由最正值→正值→最負值,但負值電位均比投加前更接近零。說明帶正電的CS-g-DMDAAC在pH值為1~13的寬泛范圍內使用時,均能迅速被吸附到高嶺土顆粒表面中和其負電荷,壓縮顆粒表面的雙電層降低顆粒表面的Zeta電位和顆粒間的靜電斥力,使絮體快速形成、懸濁液透光率穩定在67.5%以上。由此可知,CS-g-DMDAAC受pH值的影響較小,可適用于pH值的范圍很寬的高嶺土懸濁液的絮凝處理。

3 結論

(1)采用單因素實驗確定半干反應快速制備陽離子接枝共聚淀粉CS-g-DMDAAC的較佳工藝條件為:DMDAAC質量分數為35%,反應溫度為120 ℃,反應時間為40 min。在較佳條件下所得產品的接枝率為(63.80±2.36)%,接枝效率為(9.11±0.37)%。

(2)結構分析證明,CS-g-DMDAAC分別在1 577、1 471、1 410和1 334 cm-1處出現DMDAAC特征紅外吸收峰,證明DMDAAC已成功接枝到淀粉(CS)分子鏈上;SEM分析證明,顆粒間連成網格狀的褶皺和孔洞,具備了作為絮凝劑的微觀結構。

(3)熱特性分析證明,在氮氣氛圍下,CS-g-DMDAAC中接入的DMDAAC基團可穩定至200 ℃,表現出良好的耐熱性能。

(4)絮凝性能測試表明,CS-g-DMDAAC為呈正電荷的陽離子高分子絮凝劑,可在較寬的pH值范圍內使用;在最佳投加量為0.2 mg/L時,可使高嶺土懸濁液透光率達到98.7%,絮凝的主要機制是電中和及架橋作用。