江西省通天寨地區地熱水資源賦存規律研究

戴云龍 趙蘭芝

摘 要:石城縣一帶賦存較為豐富的地熱水資源。石城—尋烏斷裂帶是通天寨地區的主斷裂帶,為活性斷層,規模大,分布廣。斷裂有溝通深部熱源的作用,是形成石城通天寨地熱水資源的根本條件。通天寨地熱水賦存規[z1]?律受地形地貌、大氣降水、地層巖性和地質構造的影響,其中主要受地質構造的影響。地熱水的形成機制為地表水沿斷裂中的裂隙和孔隙入滲到地球深部,經過熱流增溫和吸收巖石的熱量,沿著斷裂裂隙和巖石孔隙上升,最終儲存在熱儲層中形成地熱水。

關鍵詞:地熱水 通天寨 賦存規律 成熱條件

Regularity of Geothermal Water Resources in Tongtianzhai Area, Jiangxi Province

DAI Yunlong1ZHAO Lanzhi2

(1. College?of?Hydraulic?and?Ecological?Engineering,?Nanchang?Institute?of?Technology College, Nanchang, Jiangxi Province, 330099 China; 2. China Railway Water Conservancy & Hydropower Planning and Design Group Co., Ltd., Nanchang, Jiangxi Province, 330029 China)

Abstract: Shicheng County area has abundant geothermal water. Shicheng-Xunwu fault, a large scale and widely distributed active fault, is the main fault of the study area. Communication between faults and the deep heat is the fundamental forming conditions of the Tongtianzhai geothermal water. Regularity of geothermal water resources are affected by topography, rainfall, lithology and geological structure. Geological structure is the main controlling factor. The mechanism of geothermal water is surface water along the fault in the cracks and pores infiltrating into the deep earth. By heat flux and heat absorption from rocks, along fractures and pores of the rocks, heat geothermal water ultimately formed in storage reservoir.

Key Words:Geothermal water; Tongtianzhai area; Regularity; Geothermal conditions

地下熱水作為高節能能源,它具有較高的開發利用價值以及經濟價值[1],并且在某些方面地熱能具備太陽能、風能和潮汐能所不具備的特性,例如分布范圍廣和受季節變化影響小等[2-3]。地下水資源可以直接利用且不會污染環境[4]。本文在前人研究的基礎上,對通天寨周圍的斷裂分布特征和地質條件進行了分析,總結出石城縣通天寨地熱資源的地熱特征、地熱賦存規律和地熱成因機制等。研究成果不但可以豐富該區地熱水資源理論研究,而且具有實際應用意義。

1區域地理與地質概況

1.1 區域氣象水文及地形地貌條件

研究區所在石城縣處于亞熱帶季風濕潤氣候區,氣候溫和濕潤,同時具有春季和夏季降雨充沛的特點。根據資料顯示,石城縣日平均日照時長為5.3h,全年平均溫度為15.3~19.0℃。無霜期較長,全年無霜期為246~283d。石城地區氣溫因受緯度、海拔和地形的影響而存在差異,高山地區比低山地區低1.4~2.1℃[5]。

區域水資源以降雨補給為主,受降雨影響,豐枯懸殊。雨量在時間分布上以4~6月最為集中,占全年的35%左右,11、12月及翌年元月降雨量較少。多年平均蒸發量為1344.6mm,月相對濕度最大為83%,最小為6%。區內年平均降雨量1690~1750mm。研究區地表水、地下水資源豐富,河水清澈見底,河水水質良好。琴江為石城縣的主流,琴江上游河流寬度較窄,下游通過支流的交匯,河流寬度逐漸變大,河道主要支流有巖嶺河、大琴河、石田河、羅陂河等,有中型水庫1座、小型水庫9座。

區域最低高程為243m,最高高程為377m,高差134m。山體坡度為10°~46°,許多小溪流分布其間,水質清冽甘甜。四周群山環繞,地勢較高,局部區域為沉積盆地,地勢較低,地形較平坦,局部分布兩座低山,是典型的東南丘陵低山地貌地區。

1.2 區域地質特征

區域出露地層主要有第四系沖積層及殘坡積層、白堊系贛州組紫紅色粉砂巖、侏羅系長石石英砂巖、震旦系下統中淺變質巖、震旦系上統變質巖。燕山期和加里東期巖漿巖以巖脈形式零星分布。研究區位于南嶺的東西向構造帶與武夷山北北東向構造帶的復合部位,區域內構造狀況復雜多樣,斷裂構造極其發育,區域內的震旦系巖層廣泛分布,白堊系贛州組呈帶狀分布,斷裂構造主要有北東向,次為東西向斷裂,這兩組斷裂控制了中生代地層的發展。受北東向和東西向斷裂影響,北東向斷裂和東西向斷裂為地下熱水的下滲和運移提供了非常良好的場所[6]。地層大體從上至下分布為第四系沖洪積層、白堊系砂礫巖層、構造影響帶、硅化帶,基底為震旦系變質砂巖。北東向主斷裂也可確定為控熱導水構造。

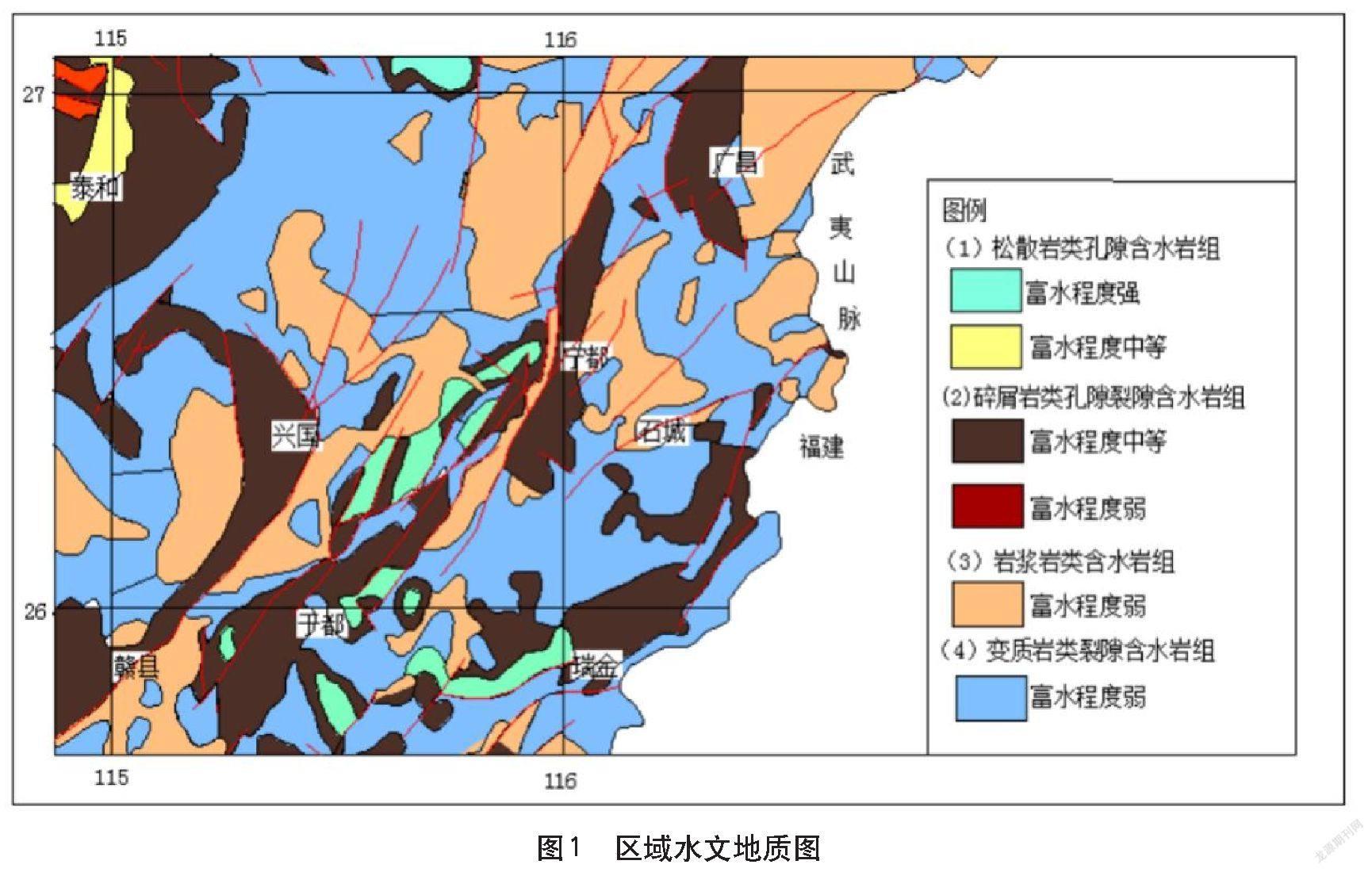

1.3 區域水文地質特征

通天寨區域的地下水類型,根據賦存條件和儲存的形式,將研究區的地下水劃分為孔隙水、裂隙水兩種類型(見圖1)。孔隙水主要分布在沖積層中,土質較松散層中的地下水,孔隙水主要分布在山間盆地、河流寬谷和山麓緩坡等邊緣地帶,松散層的成分主要分為礫、粘土類和礫石等。不同成因類型松散層中的富水程度,取決于巖性結構、厚度、顆粒級配、顆粒分選性和磨圓度以及所處地形地貌等。一般以潛水產出,比如河流階地和沖洪積扇前緣等部位。

研究區的裂隙水主要分布在基巖當中,基巖裂隙中水量較少,因為研究區斷裂構造帶發育明顯,在斷裂構造帶中水量豐富。研究區主要發育北東向斷裂,次一級斷裂較發育,互相交織在一起,并且斷裂構造相互切割,造成巖石破碎的現象,形成裂隙水賦存的場所。研究區因為變質巖以及碎屑巖的構造裂隙和風化裂隙都較發育,易接受大氣降水補給。裂隙水又分為水量豐富區、水量中等區和水量貧乏區。

2通天寨地熱水資源賦存規律

2.1地形地貌與成熱關系分析

研究區分布白堊系地層區為構造剝蝕單斜盆地地形,總體地形較平緩,地下水循環交替作用緩慢,出露地表的溫泉數量和流量較少,而變質砂巖形成的侵蝕地貌當中形成低山丘陵地貌形態,總體上山體比較陡峭,地下水的循環交替作用也比較強烈。研究區的溫泉出露位置大多數分布于河流和階地等地勢較低的地方,區內的盆地和湖泊地區容易形成溫泉。

2.2大氣降水與成熱關系分析

研究區內的降雨分布不均勻,降雨量的不同同時也控制著同一巖性富水性質的差異,石城縣的北部降雨量較少,石城縣東部半山地區的年降雨量較大,為1600~1900mm,造成白堊系紫紅色粉砂巖和震旦系變質砂中賦存地下水水量中等的構造裂隙水,地貌形態為丘陵低山,地下水為水量較貧乏的構造裂隙水。研究區地熱補給主要以大氣降雨補給,降雨量的大小直接影響到地熱水的水量。

2.3地層巖性與成熱關系分析

地層巖性是控制地熱水分布的重要因素之一,研究區大量分布有白堊系紫紅色粉砂巖和震旦系變質砂巖,地層大體從上至下分布為第四系沖洪積層、白堊系砂礫巖層、構造影響帶、硅化帶,基底為震旦系變質砂巖。在地質構造應力的作用下,由于地層巖性的不同,地層的裂隙發育程度和顆粒充填的程度都不一樣,一般剛性基巖比柔性基巖的裂隙發育要好,而且剛性基巖張開程度較大,充填物較少,富水性能也比較好。在沉積巖碎屑巖地區,地熱儲存在基巖孔隙和裂隙當中,其中的富水程度受粘粒含量的多少、礫石顆粒大小的影響,一般含礫巖、粗砂巖比粉砂巖和泥巖的富水程度好。研究區白堊系粉砂巖和砂礫巖富水程度一般,變質砂巖的富水程度較弱。

2.4 地質構造與成熱關系分析

通天寨發育北東向和東西向斷裂,斷裂構造比較發育,斷裂帶以北東向為主的,經實測地質構造剖面,對斷裂帶進行了詳細的分帶,經計算真厚度為81m,北東向斷裂帶為成硅化破碎帶和破碎帶兩帶,導水富水條件好,硅化破碎帶經多期構造運動,力學性質為壓性為主,局部為張性,破碎帶的力學性質大致為張性,斷裂或斷層破碎帶是地下水賦存的良好場所,在硅化帶末端發現有云英巖化現象,可推斷該帶具有熱液接觸現象。斷裂帶總體傾向北西,傾角45°左右。通天寨北東向主斷裂厚度約在100~110m,傾角約55°,北東向主斷裂也可確定為控熱導水構造。

3通天寨地熱水資源賦存規律

通天寨熱水主要儲存于斷裂帶上,北東向斷裂和東西向斷裂交匯的地方有溫泉露頭,斷裂在盆地下部交匯,對引導深部熱能、匯集周圍地下水和熱儲的形成較為有利,區域內地下熱水埋深一般。地下熱水的水源為大氣降水直接補給,地下熱水在上涌過程中伴隨近地表低溫地下水的混合作用,研究區地下熱水的熱源為正常的地熱增溫,沒有其他外加熱源,該區域主要含水層水溫與地域地溫場符合。通天寨地熱成因與九寨地熱成因相似,位于同一斷裂帶上,而且兩地距離很近。

溫泉的熱源包括多種因素,巖漿巖供熱、放射性元素衰變供熱、火山型地熱供熱、斷裂構造運動供熱和地下水深循環供熱,研究區熱源主要為巖漿巖供熱。根據區域地質圖可知,石城縣北部有巖漿巖分布,花崗巖侵入現象,研究區周圍雖然沒有巖漿巖分布,也沒有花崗巖侵入現象,但是地球深部的巖漿活動強烈,其活動期為燕山期以前,研究區地熱熱源主要與巖漿巖供熱有關,來自地球深部的巖漿活動產生的熱量為下滲的地下水提供大量的熱量。

石城縣內大氣降水豐富,河流溪溝發育,研究區地處山間溝谷盆地,兩側均為連綿起伏的低山丘陵,中間為溝谷及河流,所以地下水主要通過溝谷以及河流區域接受大氣降雨的補給,豐富的降水資源補給坡地,為地表水下滲集聚提供了良好條件。發育的構造裂隙和風化網狀裂隙為降水下滲形成構造裂隙水提供了條件,補給的高程約為230~300m,主要通過地勢較低處補給。

4結語

通天寨地熱主要的斷裂為北東向斷裂,同時有東西向斷裂,北東向斷裂貫穿全區,同時是研究區的主斷裂,屬于導熱斷裂。熱儲主要受走向北東的F1斷裂控制,地熱水賦存于斷裂兩盤的硅質角礫巖及變質砂巖裂隙中。大氣降水在低山丘陵區下滲補給,自西南向北東徑流,同深部基巖熱交換,最終出露形成溫泉,屬典型對流型地熱系統。

參考文獻[1] 關健,方石.地熱系統的概念與傳熱機制綜述[J].地質與資源,2021,30(2):207-213.