基于共同締造理念下的類型化農村住宅設計

——以山東省鄆城縣后彭莊村為例

劉建軍,封 利

(1.山東建筑大學 建筑城規學院,濟南 250101;2.山東省建筑設計研究院有限公司,濟南 250001)

為踐行習總書記打造“鄉村振興齊魯樣板”的要求,山東省于2018年7月10日發布了《山東省美麗村居建設“四一三”行動推進方案》,確立“政府主導、村民主體、市場參與”的原則,提出打造膠東、魯中、魯西南、魯西北4大風貌區,彰顯“魯派民居”新范式的要求.其中農村住宅建設是“美麗村居”的重點之一.

目前傳統的農村人居環境建設,大多由政府和開發商共同主導,為追求所謂“政績工程”和經濟效益,往往存在缺乏深入調研、戶型設計僵化、村民滿意度低等一系列問題.因此鄆城縣后彭莊村在美麗村居建設中引入了“共同締造”的理念:由村民代表、地方政府、設計師共同組成建設委員會,全程參與設計建設.本文以鄉村農宅調研為基礎,以美麗村居建設工程為例,針對當地農宅問題,結合地方發展訴求和村民自身需求,探索在共同締造的語境下的農宅類型化設計策略和建設方法.

1 設計前期

1.1 村莊農宅調研

人居環境共同締造首先要了解村莊的基本情況及村民自身需求.為此采取了現場勘查、問卷調查和入戶訪談的形式.在村委會協助下,發放問卷80份,回收有效問卷72份,入戶訪談22戶.通過前期調研,發現了一些當前農宅存在的問題,了解了當地居民對未來新建農宅的要求.

后彭莊村位于鄆城縣東12 km、張營鎮東南5 km處,是中國美麗休閑鄉村和山東省生態文明村,也是山東省首批美麗村居建設示范村.全村轄626戶,2474人,以彭姓、李姓為主.全村耕地2856畝(190.4 hm2),多已流轉,全村現以大規模設施農業為主,村民人均純收入12 000元/年.后彭莊村的交通較為便利,村內道路全部硬化,便于行車.村內設有污水處理系統、給排水系統等,基礎設施較為完善.村內公共服務設施齊全,建有幼兒園和麗媛小學.

圖1 后彭莊村現狀鳥瞰

表1 后彭莊村農宅建設情況統計

村莊四面環繞趙王河,空間形態獨特,整體布局自然有致.村內水塘棋布,流水交錯,農田環繞,是難得的北方水鄉(圖1).

村莊現有建筑呈新舊混雜狀態,沿街建筑質量較高.村中傳統民居存量稀少,僅剩2座,為清末民初時期所建,以青磚、粉墻、灰瓦為主要建筑特征.村南部保留有一批建設年代在二十世紀五六十年代的建筑,多為土木結構,較為破敗,鮮有人居;村中部多為房齡20年以上的磚混結構建筑,一、二層均有,質量相對較高;沿街沿路主要為近20年新建住宅,多為2層樓房,聯排式、獨立式皆有,建筑面積大、質量好.

村中現有建筑90%以上為磚混結構,面積在100~300 m2不等,沿街聯排式和獨立式混雜,層數多為2層.后彭莊村進行過數次大型整修活動,大部分建筑都統一刷白,沿街沿路設置花壇綠化.總體而言,后彭莊村農宅可代表當前我國北方較發達地區農村住宅的基本狀況.

后彭莊農宅營建帶有明顯的時代印記,可按建成時間劃分為3類,見表1.3類住宅的具體特征如表2所示.

表2 后彭莊村不同時期農宅主要特征

總體而言,隨著時代的發展,后彭莊村農宅在建筑質量、平面布局等方面有較大的提升,但由于絕大部分房屋仍為村民自建,其間仍存在諸多問題.

1.2 調研中存在的問題

全村共有宅基地626處,本次選取了各時期具有代表性的建筑進行了詳細調研,發現后彭莊村農宅目前存在以下問題.

1.2.1 宅基地超標嚴重

《山東省宅基地管理條例》規定平原地區的村莊,新建住宅宅基地面積每戶不得超過200 m2;占用未利用土地或規定實施前已規劃建設的不得超過264 m2.經調研發現,位于平原地區的后彭莊村中宅基地面積超過200 m2的在75%以上,超過264 m2的在40%以上,宅基地超標現象非常普遍.

1.2.2 農宅面積偏大

目前農村的家庭結構趨于縮小[1].經調研發現村內的家庭平均人口在3~4人,超半數18~29歲適婚、已婚人口在外工作、學習,不在家居住.但村中新建農宅居住面積超過200 m2的占60%以上,面積遠超家庭所需,不僅嚴重浪費了資源,還直接增加了村民的建房成本.

1.2.3 平面布局不合理

村內農宅普遍采用的是傳統的三開間平面布置,其空間劃分單一,導致餐廳、廚房等功能與起居混雜,各功能之間極易產生互相干擾,給村民生活帶來諸多不便[2].此外調研中也發現許多農宅缺乏儲藏室、車庫等輔助性空間,農用器具、車輛停放在院中或門房內,破壞了院落空間的完整性,影響院落的使用.

1.2.4 建筑結構不合理

雖然近年來,農村住宅結構合理性有了較大提升,但由于村民觀念相對落后,安全意識較為淡薄,為節省開支,后彭莊村新建住宅缺乏構造柱、圈梁等,偷工減料現象十分普遍,安全性堪憂.

1.2.5 建筑能耗高

調研走訪時發現村宅外墻大都未做保溫處理,而且普遍采用大面積長條窗,導致建筑的熱工性能較差,能耗高,居住舒適性差.根據對當地村民的走訪,村內2層住宅采暖耗能每年普遍在2~3 t煤,制冷耗電每年600~1000 kW·h,每年僅采暖制冷的能源耗費就接近2000元.

導致以上問題的原因眾多.其中既有村民自身認識、經濟條件等方面的原因,也有缺乏設計、施工技術落后等原因.因此建筑師應該充分認識到農宅設計建設的復雜性,并根據村民生活方式和實際需求,因地制宜地進行設計.

1.3 后彭莊村建設規劃

調研發現,后彭莊村大部分農宅的房齡在20年以上,且已有6年未進行過大的建設活動,隨著收入的提高,現村民對新農宅的建設有較多訴求.2018年村委制定了拆遷建設方案,計劃在村莊西北部建設小高層以安置村民.但此方案僅僅是將城市小區模式生搬硬套,不僅未考慮村民的生產生活需求,還破壞了村莊現有形態,嚴重影響村莊風貌.而且此方案投資較大,卻僅能解決一部分村民的安置問題,故未受到多數人的認可.因此如何改弦更張,尋找一條適合后彭莊村農宅建設之路已是當務之急.

1.4 設計建設方式探索

基于“共同締造”全民參與的理念,設計團隊多次召集村民代表、村委會、鎮政府領導進行會議討論.設計團隊先匯報了前期的調研成果,包括村內的農宅現狀及存在的問題.而后各方對農宅的建設方式進行了積極討論:村民和村委會都認為統一進行農宅建設量大面廣,投資巨大,而且面臨著復雜的人權從屬和產權分配關系,短時間內難以實行.而實際上后彭莊村目前90%以上的農宅仍為自建,因此根據村莊的現狀和“共同締造”的理念,設計團隊提出了一條新的建設之道:首先由設計師根據村民的需求提供多種類型的農宅設計方案,然后由村民根據自身的家庭條件及需求挑選合適的方案進行建設,建設過程鼓勵村民參與和互相合作,讓村民作為主人公和勞動者,持續介入鄉村建設,建設自己的家園,同時建筑師全程陪伴式深度介入.此外,由村委和鎮政府共同設立一系列補貼獎勵措施,對主動出讓土地、積極參與建設、建設質量較高的農戶進行補貼獎勵.這樣不僅能夠降低建設成本,保證農宅品質,還能夠實現村民、政府、建筑師的共同締造.此方案具有較大的可行性.

2 農宅類型化設計研究

2.1 新農宅的設計原則

通過前期對農村住宅進行調研分析和存在問題的總結梳理,確定新農宅方案的設計原則.

2.1.1 節地性原則

針對后彭莊村宅基地普遍超標、土地浪費嚴重的問題,在進行新民居設計時,需根據山東省相關指標要求嚴格把控宅基地面積.

2.1.2 適宜性原則

農村家庭人口結構復雜,新農宅設計方案應該滿足不同規模家庭的需求,提供大小合適、功能適宜的方案.此外新方案在提升居住品質的同時,還應注意保留和延續傳統農宅中適應村民生活和生產的特色設計.如以堂屋為中心的三開間布置、合院式布局等,并且這些特色是所有住宅的共通性特征,是當今時代演變中仍然保留的“原型基因”[3].新方案中繼承這些“原型基因”,不僅能使設計符合村民的生活習慣,還能繼承和發揚農宅特有的建筑文化和鄉村生活的精神內涵.

2.1.3 生產性原則

農宅不僅僅是村民的住所,也是他們輔助農業生產、進行手工勞動的活動場所,具有居住與生產雙重屬性.調研發現村內仍有30%左右的家庭需要利用住宅輔助農業生產.因此,方案需根據住戶所從事的不同產業提供與之對應的功能空間,促進農村產業的發展.

2.1.4 可變性原則

農宅居住品質的提升不是一蹴而就的,需要在長期發展過程中根據村民自身需求不斷地動態調整[4].村民對自己住宅進行后期改造的現象十分頻繁,尤其在當前鄉村振興的大背景下,伴隨著鄉村產業的發展,村民對住宅的可改性需求大大提升:調研發現當地有80%左右的村民希望農宅可在后期進行改造.但不加管控的改造勢必會造成農村人居環境的再次破壞,因而必須在設計層面上加以引導,使住宅能夠在保證自身基本品質的同時具備一定的自我生長空間.

2.1.5 生態性原則

生態是傳統農村住宅最為顯著的優勢,也是鄉村振興戰略對村居的基本要求之一,但當前村中新建農宅基本忽略生態設計,農宅的居住舒適性差、資源消耗大.因此生態改善也是新農宅方案設計的重點.

2.1.6 經濟性原則

農宅的建設成本是村民最為關注的事情之一.與城市相比,村民整體收入水平仍然不高,因此方案設計應在保證居住品質的同時,力求實現低造價,以便于農宅營建模式的推廣.

2.2 設計策略

2.2.1 類型化設計策略

農村的家庭結構組成復雜多變,不同家庭的需求也日趨多樣,傳統單一的農宅建設方案已不能滿足村民的需求,而為每個家庭定制化設計也一時難以實現,因此方案應用了類型化設計的策略,即設計師首先通過對前期調研成果的總結分析,尋找當地農宅中具有共性的設計“原型基因”,通過設計“原型基因”確定農宅類型化設計的“元語言”,然后綜合考慮村莊家庭人口結構、不同村民需求、村莊現狀規劃、宅基地要求等要素,與村民共同確定戶型類型,最終設計師以“元語言”為基礎,結合確定的類型為當地居民提供多種方案進行選擇.類型化方案并非最終實施方案,施工過程中村民可根據自家情況在設計師的指導下進行動態調整,在細部裝飾等方面村民和工匠可按照自身喜好創造發揮.這樣既能保證基本的完成度,又能充分發揮村民自身的創造性,保留真正屬于鄉村的創造基因.

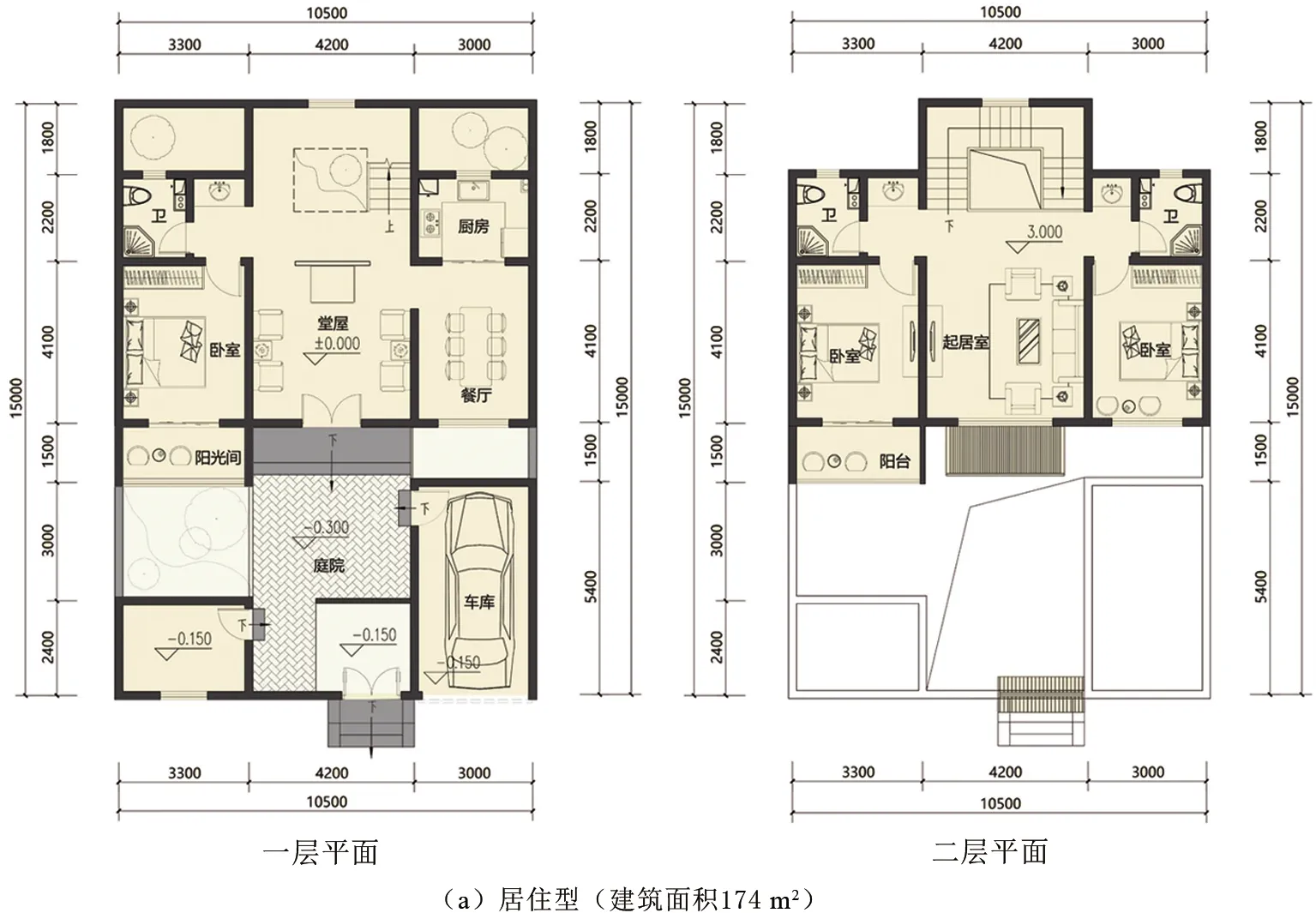

在本方案中,首先根據對前期調研成果分析總結,發現“合院”“三開間布局”和“堂屋”是當地農宅中最常見的特征,由此得到“合院式布局”和“以堂屋為中心的三開間布局”的設計“元語言”,然后根據山東省對每戶宅基地占地要求,綜合村莊家庭結構、村民居住需求等要素確定了宅基地150 m2的集約型(圖2)、200 m2的經濟型(圖3)和260 m2的舒適型(圖4)3種農宅類型,在進行村民會議討論時,有相當一部分村民提出了未來進行經營的意愿,因而又將每一類型進一步細分為居住型和商住型2種,最后根據確定的類型和設計的“元語言”設計了類型化設計的方案.

圖2 集約型戶型平面(宅基地150 m2)

圖3 經濟型戶型平面(宅基地200 m2)

2.2.2 功能布局策略

如何在“以堂屋為中心的三開間平面”的設計“元語言”的基礎上進行創新,使新住宅在尊重村民的生活習慣和實際需求的基礎上,提升居住品質是類型化設計的重點.農村家庭空間具有功能分區多樣化、模糊化的特征,其功能及空間形態也有別于其他住宅[5].堂屋作為村民生活起居和對外交往的中心,是農村住宅不同于城市住宅的核心,也是農村生活的“根”.因而方案中將堂屋作為首層的核心,老人房、臥室、廚房、餐廳等功能空間圍繞堂屋進行布置,形成環形動線.同時為提升居住品質,將餐飲功能從堂屋中分離,設單獨的餐廳并與堂屋直接聯系,從而強化堂屋居寢與對外交流功能,減少功能混雜帶來的不便;老人房、臥室等居住空間南向布置,衛生間、廚房等輔助空間北向布置,實現動靜分區和潔污分離.老人房與衛生間、堂屋直接聯系,方便使用,符合老人日常生活習慣.2層則可不拘泥于三開間布置,強調布局的通用性,主要用作家庭內部的居寢空間.根據家庭人口規模,靈活設置起居、臥室、書房等生活空間,滿足家庭不同成員的使用要求.

此外,為滿足農宅的生產性需求,應盡量提供與產業相適應的生產、儲藏空間,如平面中增加儲藏室、院落中存放農機農具的車庫,利用屋頂平臺設置糧食晾曬臺等.

2.2.3 “微更新”設計策略

為實現住宅的可變性,滿足村民后期的改造需求,同時避免重復建設造成的資源浪費.方案采用了“微更新”設計策略:在基本戶型的基礎上,村民通過簡單的改造或加建即可實現空間功能的多重轉化,在農宅體量、品質基本不變的前提下滿足多種不同的生產生活需求.

以經濟型住宅為例(圖5):2層根據住戶需求既可作為家庭內部的居寢空間,也可作為農家樂客房、民宿接待游客;商住型戶型的經營空間可依實際需求靈活分割,進行多種不同類型的經營活動;居住型戶型院中的儲藏室可以改作加工間等生產性空間;住宅在建設時可依據自身需求和經濟能力,分期實施,并在院落中預留出建設場地,方便日后進行加建改造.

(a) 居住型(建筑面積242 m2)

(b) 商住型(建筑面積270 m2)

2.2.4 成本控制策略

成本控制在經濟、實用、耐久的基礎上,應充分考慮農宅全生命周期的綜合營建成本,并方便村民日后圍護.在本方案中,住宅主體采用最為經濟、當地施工隊最為熟悉的磚混結構,并對重要結構節點進行優化加固,提升農宅的建筑質量;外墻和屋頂使用當地建材“水泥植物纖維板”作為保溫層,造價低,保溫效果好;墻體采用毛石基礎,粉煤灰空心砌塊砌筑,可有效降低墻體的傳熱系數,提升墻體保溫效果;同時回收廢棄磚瓦做裝飾,降低房屋造價(圖6).

此外,在營建過程中倡導村民合作自建農宅,以降低人工成本.經過初步核算,土建造價可控制在1400 元/m2左右,總造價居住型24~33萬,商住型26~37萬.建設成本在當地村民可承受范圍之內.

圖6 農宅建筑質量及成本控制示意

2.2.5 生態改善策略

生態設計是當前新民居建設中的薄弱環節,應繼承和發揚傳統民居順應自然的營建智慧,在繼承中有所創新[6].從成本控制和村民接受度方面出發,設計中應首要考慮應用“成熟低技”的改善措施:如太陽能熱水器、鋼結構陽光房、自然采光通風設計等等(圖7);建筑材料就地取材,首選環保可再生資源,如利用廢棄磚瓦裝飾等;注重傳統材料與現代建筑工藝的結合,如利用土坯磚等材料填充墻體等.

圖7 農宅生態改善措施示意

2.2.6 實施可操作性策略

圖8 村民合作建設自家農宅

村民的全程參與是“共同締造”理念的核心,而類型化設計實現了村民從前期策劃到后期建設的全面參與:在前期策劃過程中,通過與村民探討確定設計建設方式;在設計過程中,通過多次召開村民大會聽取村民意見修改設計方案,確定類型化設計的類型;設計完成后,村民通過宣傳海報選擇適合自家的方案進行建設;建設過程中,類型化設計的共通性使得村民不局限于自家農宅的建設,還能參與一些共通性的基礎工作:如場地清理、材料的搜集分類等,并在建設時與他人合作共同建房以節約成本(圖8).

3 結束語

安居才能樂業.伴隨著鄉村振興的持續推進,農宅建設受到各方面的高度重視.面對農村建設錯綜復雜的現狀,必須不斷創新營建模式,而不宜再走以往“運動式”和“一刀切”的老路.本文所倡導的共同締造模式下的類型化農宅設計,不僅適合當前鄉村建設現狀,而且還充分調動了村民群眾的積極性,并與地方政府、設計師一起聚焦問題,凝聚合力,共同創造出適合村民實際需求的農宅設計,是新一輪鄉村建設中值得探索的重要方面.