愛森斯坦的蒙太奇理論與電影聲音

——從圖像元素、概括形象與聲音元素的角度

宮 澤,童 雷

(北京電影學院 聲音學院,北京 100088)

一、蒙太奇理論簡述

蒙太奇一詞源于法語中的“montage”,意為組接、組建。在《蒙太奇論》一書中,基于蘇聯蒙太奇學派的實踐,謝爾蓋·愛森斯坦將這一詞匯引入到他的電影理論,對蘇聯蒙太奇理論進行了闡發。在蘇聯蒙太奇學派的語境中,蒙太奇一詞的含義比較復雜,整本《蒙太奇論》對蒙太奇這一概念進行了足夠細致又有所擴展的論述。簡單來說,蒙太奇是一種電影創作的方法,用于解決“電影結構聲畫領域的最本質問題,即圖像與形象問題”。而后,蒙太奇一詞流入英語語境中,被英國和美國的制片廠所使用,用來表示一種剪輯的常見技巧,表示時間的段落。

蒙太奇理論由蘇聯蒙太奇學派建立,發端于20世紀30年代。學派的主要人物包括愛森斯坦、庫里肖夫、普多夫金等多位著名電影導演。蒙太奇理論站在創作者的角度,探究電影的內部結構和表現手法。蒙太奇學派的代表作《蒙太奇論》與愛森斯坦隨筆集《并非冷漠的大自然》,對于蒙太奇理論進行了系統地闡釋。蒙太奇理論的核心是運動和沖突,認為在運動中能夠產生新的不同于原元素的沖突,是電影藝術表現力的關鍵。電影的畫面和聲音都處在運動和沖突中。

二、圖像元素與概括形象

愛森斯坦在談論有關《蒙太奇》一文的主要問題時,提出“電影結構聲畫領域的最本質問題,是圖像與形象問題”。完整的形象由圖像和概括形象統一構成。

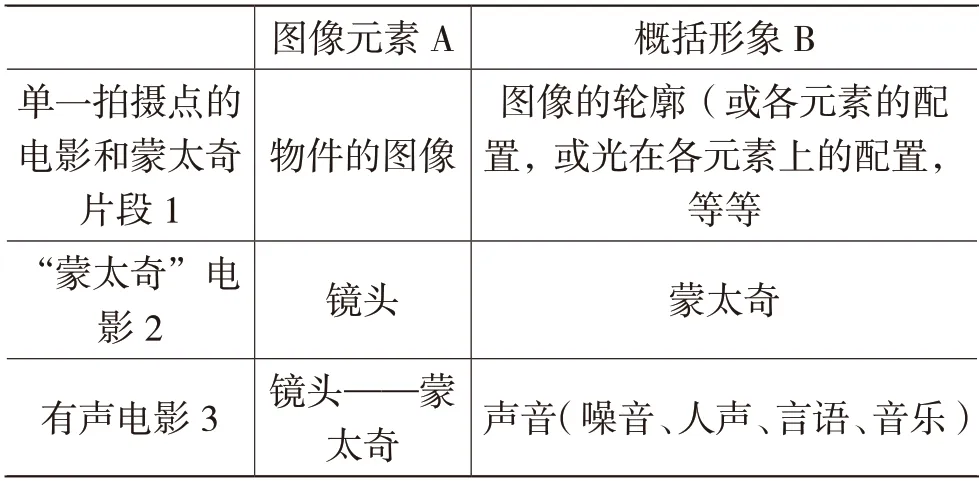

在有聲電影的蒙太奇一章中,愛森斯坦對電影各階段的圖像和概括形象進行了如下總結:

從表格1中可以看出,電影逐漸復雜的邏輯順序呈現出一條W型曲線:由A1+B1,組合成A2,A2+B2組合成A3。A3與B3相加共同組成了有聲電影的完整形象。

表格1 《蒙太奇論》中有關圖像元素、概括形象的表格

從這個動線我們可以看出,A3的鏡頭—蒙太奇是先前諸種元素的集合:物件的圖像(最為基礎的圖像元素)、圖像的輪廓(最為基礎的概括形象)、鏡頭作為圖像元素和蒙太奇作為概括形象。如果按照鏡頭與蒙太奇的遞進關系(A2至B2),我們可以認為在愛森斯坦的蒙太奇理論中,聲音是鏡頭與蒙太奇的概括形象,是對所有畫面所能表達的完整形象的又一次概括。

這似乎和我們傳統意義上對聲音的理解有一些差別。難道某個段落的聲音能夠對該段落的畫面進行完全地概括嗎?街頭戲中可能有交通噪聲、行人說話聲、人物對白聲以及一段音樂,這些聲音的總和能夠對復雜的畫面及敘事進行概括嗎?此處的概括指的是一種節奏性的、抽象的、按照情緒去組織的蒙太奇的概括。事實是,并非所有段落的聲音和畫面都能夠滿足這樣的標準。向上一級的蒙太奇和鏡頭,也并非所有電影的任意段落都能滿足圖像元素與概括的關系。

關于聲音在蒙太奇理論中的概括問題,可以先從敘事的蒙太奇和節奏的蒙太奇的區分中尋找初步的答案。上一段中所提到的例子,是一個敘事段落的例子,而非節奏的蒙太奇的例子。在敘事性的蒙太奇中,聲音的位置如何,由于材料的缺失,我們無法有定論。但在節奏的蒙太奇中,聲音在某些時候可以起到概括的作用,前提是這一段落符合節奏的蒙太奇的創作規律。

三、聲音元素的加入

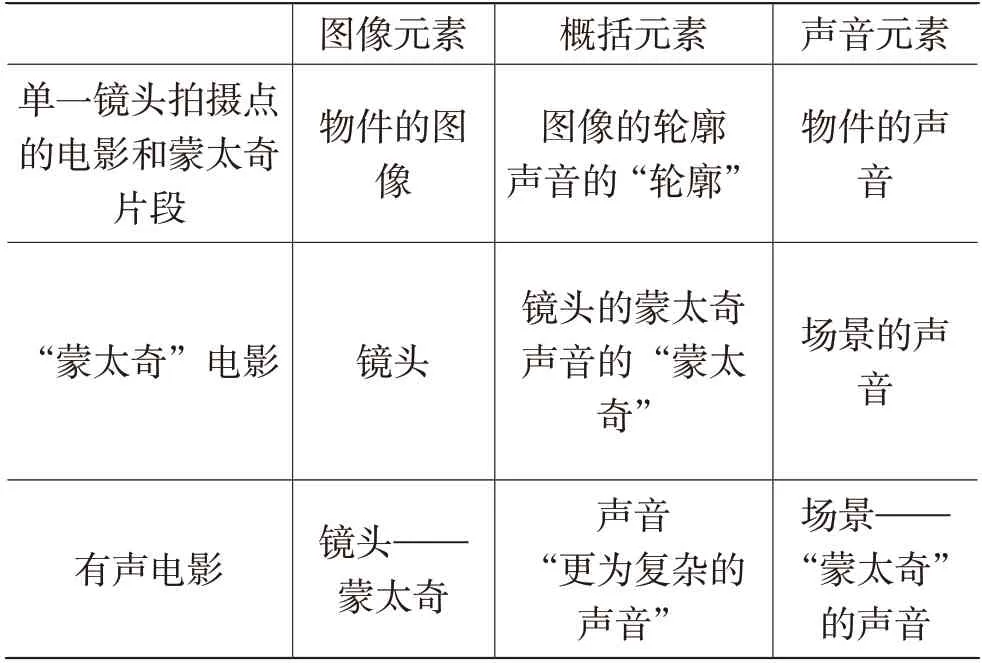

蒙太奇是對圖像元素和概括形象的綜合應用,而其中是否有聲音的存在呢?在愛森斯坦的蒙太奇理論中,聲音或許是缺位的。蒙太奇理論中,從單一蒙太奇到有聲電影的進階,是有機發展的邏輯關系,而非簡單的鏡頭由靜止到移動或由簡單到復雜。按照這樣的有機發展,我們可以嘗試性地將聲音元素納入到如上的表格中去:

表格2電影的作用手段與圖像、形象、聲音

從以上表格,我們可以看出,聲音元素的加入,像是蒙太奇理論中長出的怪枝,不太符合蒙太奇理論中電影的發展規律。圖像材料的W型前進的曲線不再適用于聲音的發展。

首先聲音不存在“輪廓”。圖像的輪廓指的是蒙太奇意義上的形式。根據我們之前的討論,蒙太奇語境中的形式是概括形式,是由普遍意義上的內容和形式,以及形式在人腦中投射所產生的“情緒”共同構成的。聲音在普遍意義上的形式和內容是一體的,難以區分。形式是事物內在要素(內容)的結構或表現方式。以一條交通噪聲的素材為例:其內容主要是若干汽車的行駛聲。那么我們如何界定其形式呢?難道是根據汽車聲在素材中的遠近嗎?事實上,遠近屬于聲音的內容。聲音的形式也并非不存在,汽車聲的形態,其動態的大小,也可以被視為是聲音的形式(同時也是內容)。從以上這個反例我們可以知道,聲音的形式和內容是難以區分的。從另一個角度說,區分一個事物的內容與形式,是基于對事物的視覺性觀察,而非聽覺上的感受。

由鏡頭的組合所形成的鏡頭的蒙太奇來源于運動和沖突。但聲音段落與聲音的疊加也很難形成更高層次的運動。一方面,從聲學原理上來說,聲音與聲音的疊加會造成掩蔽效應,因此聲音的“運動”與視覺上的“運動”原理不同。另一方面,從愛森斯坦的年代來看,他可能并未能預知在若干年后,多聲道立體聲及全景聲制式的出現能夠使得聲音在空間內任意運動。但這種運動是物理的運動,并不能完全等同于蒙太奇意義上的運動。蒙太奇意義上的運動是基于沖突的運動,聲音之間的掩蔽將導致其中一方的“蕩然無存”。聽覺掩蔽效應雖然是制作上的內容,但其與蒙太奇理論中的“運動產生沖突”這一機制產生了矛盾。“沖突”不能成為電影聲音創作的出發點。

聲音并非不能在電影中產生沖突。聲音可以以自己較為完整的形態,與畫面之間形成沖突。以節奏蒙太奇為例,在《十月》中,“革命的希望”亞歷山大·克林斯基與沙皇侍從在宮殿中見面。與稍前一段諸位大臣與首相依次前往皇宮的段落相比,此段落畫面的節奏變得不甚明顯。此段的畫面旨在展示會面雙方之間的力量關系。但與此同時,明顯的、不甚和諧的音樂節奏為雙方會面更增添了一絲戲謔的色彩。在畫面忙于“敘事”,而節奏屬性較弱時,強節奏的音樂與節奏不明的畫面段落形成了沖突。聲音使段落成為了節拍/節奏蒙太奇。

愛森斯坦在分析圖像元素和概括形象時強調:“把圖像元素同概括元素分解開來在這里純屬為了研究目的”,“作品內部并不是這樣分解開的,圖像與概括在其中是相互滲透和統一的”。電影的畫面可以進行圖像元素和概括形象的分解分析,但聲音作為材料很難進行這樣的分解。或許愛森斯坦將聲音放置在概括形象的位置,也是因為聲音元素本身和概括形象已經難以區分,因此以聲音的概括形象指代聲音的本身。

四、結論

經過以上的討論,我們可以得出結論:聲音的材料屬性決定了聲音不能如畫面般區分其圖像和形象。但愛森斯坦的蒙太奇理論正是基于圖像的這一屬性而建立的,因此,用蒙太奇理論分析電影聲音會產生一些問題。

根據我們之前的論述可以得知,基于視覺經驗的圖像形象和概括形象這一對概念,在蒙太奇理論中居于基礎性位置。聲音難以區分其圖像形象與概括形象。但在有些時候,聲音背后的文化意義比較豐富,在這種情況下,可以發揮其概括作用,作為視覺元素的概括形象出現。但這種創作方法要求電影具有精巧的構思,將聲畫處在一種有機的運動與沖突的蒙太奇之中,因此這種方法的適用范圍也較為有限。