基于耦合模型的山西省經濟與生態環境協調發展研究

□武文婷

(太原師范學院 山西 晉中 030600)

改革開放以來,中國經濟飛速發展,人們生活水平不斷提高,與此同時,經濟發展與生態環境保護之間的矛盾日益加深。經濟發展帶來各種生態問題,但是生態環境沒有替代品,“用之不覺,失之難存”。因此,實現區域經濟發展與生態環境協調發展,對國家和區域穩定發展十分重要。

山西省地處黃河中游、華北西部的黃土高原,生態脆弱,是中國生態破壞最嚴重的省份之一。山西省經濟結構不合理,其依靠資源消耗的粗放型能源結構模式和經濟增長方式存在很大弊端,生態環境壓力不斷增大,且區域、城鄉差異明顯。

關于經濟發展與生態環境保護之間的關系,國內學者開展了很多研究,其中大部分運用耦合協調度模型開展研究。該模型可以較好地反映出兩個系統之間的耦合協調關系。方創琳和楊玉梅(2006)[1]認為城市化與生態環境之間存在耦合關系,并揭示了其基本定律。王少劍等(2015)[2]、王會芝(2017)[3]、薛笑笑(2017)[4]對經濟社會與生態環境的時空演變進行分析研究。陳媛(2017)[5]聯合協調發展度與GM(1,1)模型,對中山市進行區域經濟和生態保護的研究。還有一些學者應用耦合度模型對研究地區進行經濟發展與生態環境耦合度的分析研究[6-10]。

山西省是煤炭大省,以山西省為研究對象分析經濟轉型問題,具有典型性和重要的現實意義。利用耦合協調度模型對山西省經濟發展與生態環境之間的協調度進行分析,揭示兩個系統之間的關系,以期為山西省經濟轉型發展以及環境保護提供參考。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

研究原始數據來源于《中國城市統計年鑒》《2019山西統計年鑒》、各地級市2019 年統計年鑒、各地級市2018 年國民經濟和社會發展統計公報、2018 年山西省環境狀況公報、各地級市2018 年環境狀況公報。個別數據缺失時,采用相鄰年份值和插值法補齊。

1.2 指標體系構建

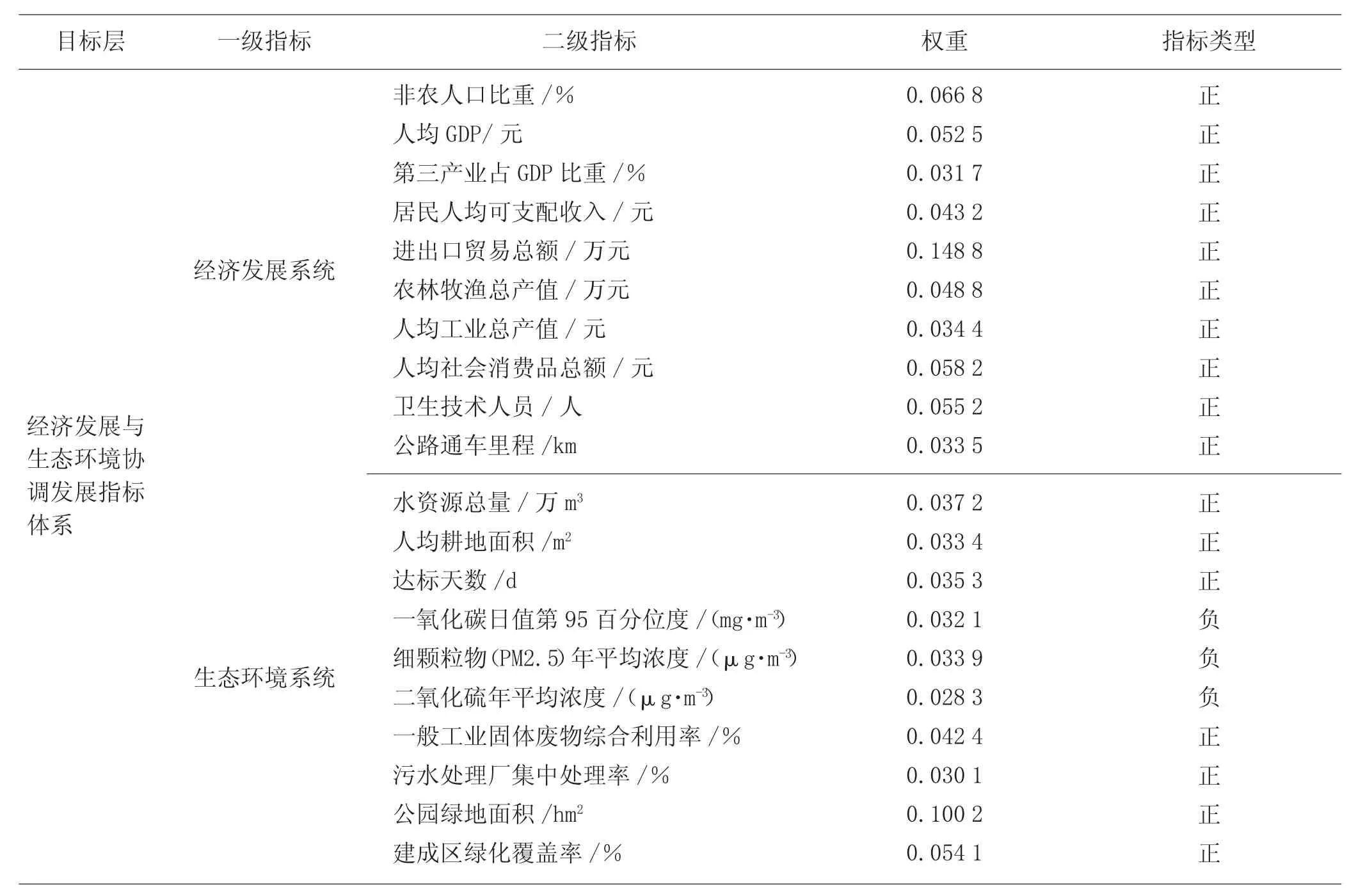

研究采用理論分析法、專家咨詢法,結合國內外學者的研究成果,根據山西省經濟發展與生態環境現狀,分別對經濟發展和生態環境系統各選取10 個指標,共選取20 個指標建立山西省經濟發展與生態環境協調度可持續型指標體系,見表1。

1.3 研究方法

1.3.1 原始數據標準化及權重確定

對指標體系中的原始數據進行極差標準化處理。

式中,xi是原始指標值,minxi、maxxi分別表示原始指標的最小值和最大值。

采用變異系數法確定指標權重,能充分利用指標本身所提供的信息。

式中,Vi是第i項指標的變異系數;yi是第i項指標的標準差;xi是第i項指標的平均數。

各指標權重計算如下。

1.3.2 經濟發展與生態環境綜合評價模型

設正數X1,X2,…,Xm為描述區域經濟發展系統的m個指標,正數Y1,Y2,…,Yn,為描述生態環境系統的n個指標。

式中,f(X)為區域經濟發展綜合評價模型;g(Y)為區域生態環境綜合評價模型;aj,bj為各指標權重;Xj與Yj均為經過標準化后的數據。

根據此公式,計算出山西省經濟發展綜合指數與生態環境綜合指數。

1.3.3 構建經濟發展-生態環境耦合協調度評價模型

耦合度是指各系統之間密切關系程度和彼此依附程度。基于文獻研究結果[11-13],根據山西省經濟發展綜合評價與生態環境綜合評價結果,構造了經濟發展-生態環境耦合協調度模型,并對模型予以定量評價協調性。

表1 山西省經濟發展與生態環境協調度指標體系及權重

式中,Ci為地區的耦合度,取值在0~1;f(Xi)為地區i的經濟發展綜合指數;g(Yi)為地區i的生態環境綜合指數。

在上述模型基礎上,利用Ci、f(Xi)和g(Yi)再構造協調發展度函數,以更好地反映經濟發展與生態環境的協調程度。

式中,Ti為地區i的經濟發展-生態環境綜合評價指數;Di為地區i的協調發展系數。

結合之前學者研究成果[14-19]以及山西省經濟建設與生態環境需求,認為經濟發展水平與生態環境的保護同等重要,故計算T值時,α、β均取0.5。

1.3.4 耦合度與耦合協調度類型劃分

對于耦合度和耦合協調度類型各學者劃分標準不同,根據研究區經濟發展與生態環境耦合協調程度和地域情況,對耦合協調度進行等級劃分。

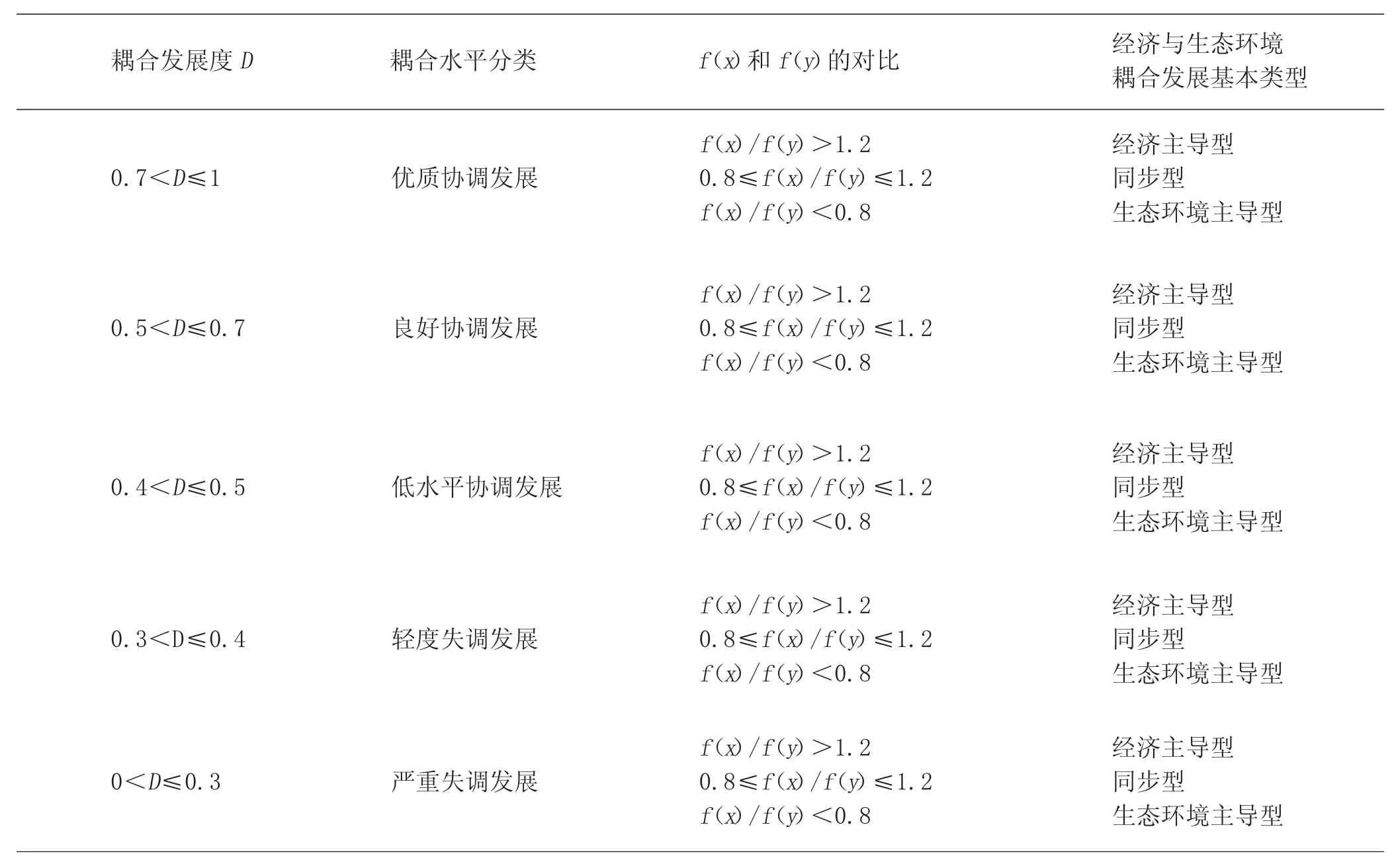

將耦合類型分為5 個協調等級:優質協調發展(0.7<D≤1)、良好協調發展(0.5<D≤0.7)、低水平協調發展(0.4<D≤0.5)、輕度失調發展(0.3<D≤0.4)、嚴重失調發展(0<D≤0.3)。將協調類型劃分為3 個類型:經濟主導型(f(x)/f(y)>1.2)、同步型(0.8≤f(x)/f(y)≤1.2)、生態環境主導型(f(x)/f(y)<0.8)。具體類型劃分見表2。

2 實證分析

2.1 研究區域簡介

山西省位于中國華北地區,東與河北省為鄰,西與陜西省相望,南與河南省接壤,北與內蒙古自治區毗連,介于北緯34°34′~40°44′、東經110°14′~114°33′之間,總面積15.67 萬km2。山西省共轄11 個地級市,分別是太原市、大同市、陽泉市、長治市、晉城市、朔州市、晉中市、忻州市、運城市、臨汾市和呂梁市。

晉北地區是山西省重要的煤炭能源重化工基地。作為煤炭資源型城市,大同市、朔州市、忻州市的煤炭及相關產業在GDP 以及地方財政收入中占據較大比例,大同市甚至達到1/2 以上。晉東南地區工業以煤炭開采為主體。晉東南地區礦產資源豐富。僅晉城市含煤面積已超過5 000 km2,總儲量約808×107萬kg。

2.2 經濟發展與生態環境協調度綜合分析

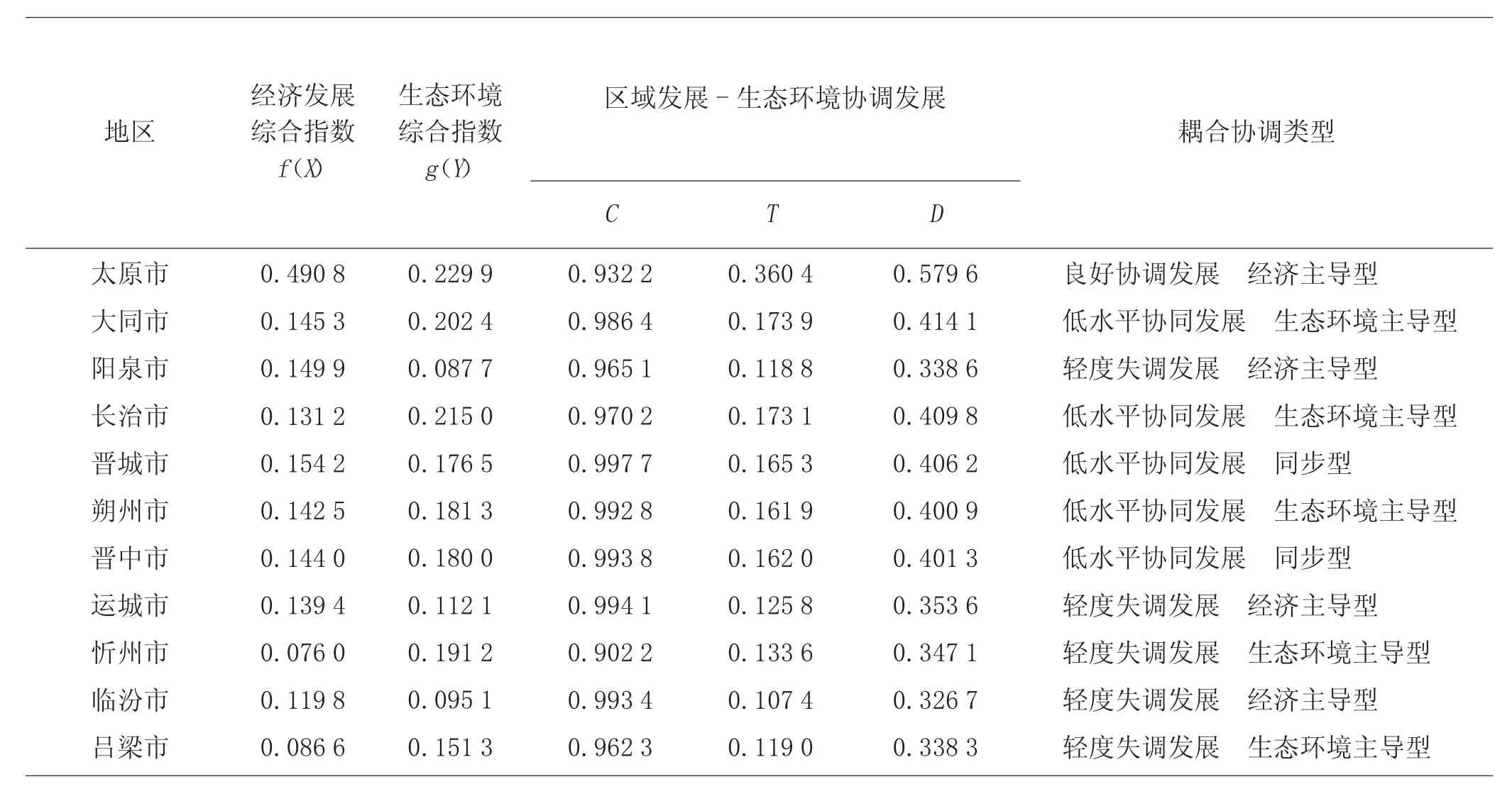

經過對各類指標的計算,得出山西省11 個地級市經濟發展系統和生態環境系統得分、經濟發展-生態環境耦合度以及協調發展度,結果見表3、圖1。

表2 山西省經濟與生態環境系統耦合協調評判標準

2.2.1 經濟發展系統綜合分析

由表3 和圖1 可知,2018 年山西省不同地區經濟發展程度差異較大,從經濟發展綜合指數來說,除太原市經濟綜合力較強之外,其余市處于中等和較低水平。

太原市作為省會城市,其經濟發展水平遠遠高于其他地區。排名第二位的晉城市,煤炭資源極具優勢,旅游資源豐富。陽泉市、大同市和朔州市第三產業占GDP 比重較高,礦產資源豐富,經濟發展水平較高。晉中市、長治市、運城市和臨汾市交通便捷,資源豐富,經濟發展水平較高。忻州市和呂梁市經濟發展綜合指數較低,居民人均可支配收入和人均社會消費品總額在全省較低,其中部分縣區地處呂梁山地區,是國家重點扶持的11 個集中連片特殊困難地區之一。

表3 山西省經濟發展-生態環境協調度綜合結果

在經濟發展方面,應充分發揮太原市的優勢,引領帶動全省經濟發展,成為推動轉型升級的增長極。應加快建設3 個省域副中心和6 個市域中心城市,發揮中心城市輻射帶動作用,加快晉北、晉東南和晉南經濟發展。

2.2.2 生態環境系統綜合分析

由表3 和圖1 可知,2018 年山西省太原市的生態環境綜合指數最高,陽泉市和臨汾市相對較低,其余市都處于較高水平。太原市、長治市和大同市生態環境等級最高,陽泉市和臨汾市生態環境等級較低,其余6 個市都處于較高等級。

總體來看,山西省生態環境處于中等水平。近年來,人們越來越意識到環境保護的重要性,各地政府不斷加強對環境污染的治理。

太原市、長治市和大同市經濟水平高,在生態環境保護方面資金投入較大,生態環境質量有明顯改善,生態環境等級位居前列。

臨汾市作為工業型城市,煙塵顆粒、固體煤渣和洗煤污水的不合理直接排放使生態環境遭到破壞,全年有很長時間靜風期,不利于污染物的擴散。

陽泉市是典型的資源型地區和老工業基地,累積性環境污染特點明顯,大氣灰霾現象突出,水體污染較嚴重,生態環境脆弱,生態環境等級較低。

2.2.3 經濟發展-生態環境協調度分析

2018 年,山西省11 個地級市的耦合度C值均位于0.900 0~1.000 0 之間,耦合度普遍較高,整體上經濟發展系統和生態環境系統耦合度格局在不斷優化。2018 年山西省11 個地級市經濟發展與生態環境耦合協調度分布在0.326 7~0.579 6 之間,耦合協調度類型包括了良好協調發展與經濟主導型、低水平協同發展與生態主導型、低水平協同發展與同步型、輕度失調發展與經濟主導型和輕度失調發展與生態主導型5 個耦合協調類型。

良好協調發展與經濟主導型的城市為太原市,其雙系統得分都較高。太原市不僅經濟發展水平高,而且在環境保護上投入較大,其耦合協調度就高,很好地將經濟優勢轉化為了生態優勢。

低水平協同發展與生態主導型城市有長治市、大同市和朔州市。這些城市雙系統得分較高,造成它們的耦合協調度較高,但生態系統得分排名相對靠前,形成生態主導型城市,說明這些城市重點保護生態環境,發展環境友好型經濟。

低水平協同發展與同步型城市有晉中市和晉城市。這兩個城市經濟和環境系統之間的差值最小,綜合指數最接近,耦合協調度也較高。

輕度失調發展與經濟主導型城市有臨汾市、運城市和陽泉市。這些城市經濟得分大于生態得分,耦合協調度較低,說明由發展經濟帶來的生態破壞在山西省相對嚴重,應投入更多的資金用于生態環境修復,注重環境保護。

輕度失調發展與生態主導型城市有忻州市和呂梁市。這兩個城市生態得分大于經濟得分,耦合協調度較低,在山西省經濟水平排名相對較低,生態環境良好,因此形成生態主導型城市。

3 結論與建議

根據研究結果可以看出,2018 年山西省11 個地級市的耦合度皆在0.9 以上,屬于高度耦合階段,耦合協調度處于0.326 7~0.579 6 之間,基本處于良好協調、低水平協調、輕度失調3 個程度。

要注重生態環境發展和生態環境保護結合,實現經濟高質量發展。在發展經濟的過程中不可避免地會面臨生態環境的挑戰和威脅,應發揮政府的組織引導職能,采取切實可行的環境保護措施,避免走“先污染,后治理”的老路。

山西省是煤炭大省,煤炭產業作為全省的主要支柱產業,由采礦引發的環境和土地問題尤為突出;水體污染,導致水資源供給緊張;煤塵、燃煤鍋爐污染物排放形成了礦區以二氧化硫與煙塵為主要危害的煤煙型大氣污染。工業“三廢”的控制已成為制約全省可持續發展的重要問題之一。應將“三廢”排放標準通過立法予以制度化并嚴格執行,將城市“三廢”排放量的總體指標細化到具體企業,加強對污染源頭的控制,減少污染物的排放量。

由于獨特的自然地理條件,山西省水資源十分短缺,大面積的煤礦開采更加劇了山西省水資源緊缺的狀況。開采過程排放的礦井水不僅污染地表河道水流,還使得河道兩旁淺層地下水受到污染。目前,山西省廢水污染治理投入對于全省水污染而言嚴重不足,應加大投入力度。

中國開放的大門不會關閉,只會越開越大。以國內大循環為主體,絕不是關起門來封閉運行,而是通過發揮內需潛力,使國內市場和國際市場更好聯通,更好利用國際國內兩個市場、兩種資源,實現更加強勁可持續的發展。

——習近平