河南省林州市建筑業農民工城市融入程度研究

□孫 冉,焦靖仁,郭儀鳳

(南京農業大學 江蘇 南京 210095)

1 研究背景

隨著我國改革開放不斷推進,城鄉分割的二元社會結構體制下,人口流動限制逐漸放寬,大量農村剩余勞動力向城鎮聚集。這既是農村剩余勞動力理性選擇的結果,也是我國工業化、城鎮化和現代化發展的必然趨勢。建筑業工作大量依靠體力勞動輸出,技術難度較低,學習強度較小,成為大量農村剩余勞動力的首要選擇。林州市農村剩余勞動力常年在全國各地承包建筑工程,造就了許多著名的“林州建筑”,其中包括榮獲“中國建筑工程魯班獎”的中國文字博物館和國家體育場鳥巢,林州市因此被譽為“建筑之鄉”。

國家統計局調查數據顯示,2019 年我國建筑業從業人數5 427.37 萬人,比2018 年增加122.14 萬人,我國建筑業農民工仍然具有基數大、增長幅度大的特點[1]。《2019 年河南省國民經濟和社會發展統計公報》顯示,河南省作為勞務輸出大省,新增農村勞動力轉移就業45.76 萬人,2019 年末農村勞動力轉移就業總量3 040.89 萬人[2]。《2018 年農民工監測調查報告》顯示,1980 年及以后出生的新生代農民工占全國農民工總量的51.5%,比2017 年提高1.0 個百分點[3]。在我國的老一輩農民工中,29.5%從事建筑業;在新生代農民工中,14.5%從事建筑業。

學界對農民工城市融入問題的研究大多基于農民工整體,而缺少對建筑業農民工群體的研究。歐陽力勝(2013)[4]認為,農民工雖然已非農業就業且在城鎮生活,但身份仍然是農民,沒有獲得城市居民身份,無法融入城市、平等地享受與市民—樣的公共服務和社會福利待遇。何軍(2012)[5]基于江蘇省農民工調查數據發現,兩代農民工內部城市融入程度差距的影響因素主要有受教育水平、收入、社會資本和外出務工目的等。顧棟棟(2020)[6]認為,在改革開放環境中成長起來的新生代建筑業農民工渴望融入城市生活,但在傳統的城鄉二元分割的社會體制下,新生代建筑業農民工只能是徘徊于城市和農村之間的“邊緣人”,于是許多新生代建筑業農民工出現心理失衡、精神焦慮、抗逆力缺失等問題。

以“建筑之鄉”河南省林州市為切入點,研究當前建筑業農民工融入城市影響因素的代際差異,為解決其困境提供有效的解決方案具有現實意義。

2 林州市建筑業農民工的務工現狀

以農民工群體中的建筑業農民工為研究對象,將建筑業農民工按照年齡劃分組別進行研究。將1980 年之前出生的定義為老一輩建筑業農民工,將1980 年及以后出生的定義為新生代建筑業農民工。以“建筑之鄉”河南省林州市茶點后子崗村、五龍鎮漁村、桂林鎮七泉村、東崗鎮教場村的建筑業農民工為樣本。截至2020 年8 月14 日,訪談49 位老一輩建筑業農民工及其101 位子女,以及36 位新生代建筑業農民工,共186 人。

2.1 林州市建筑業農民工總體特征

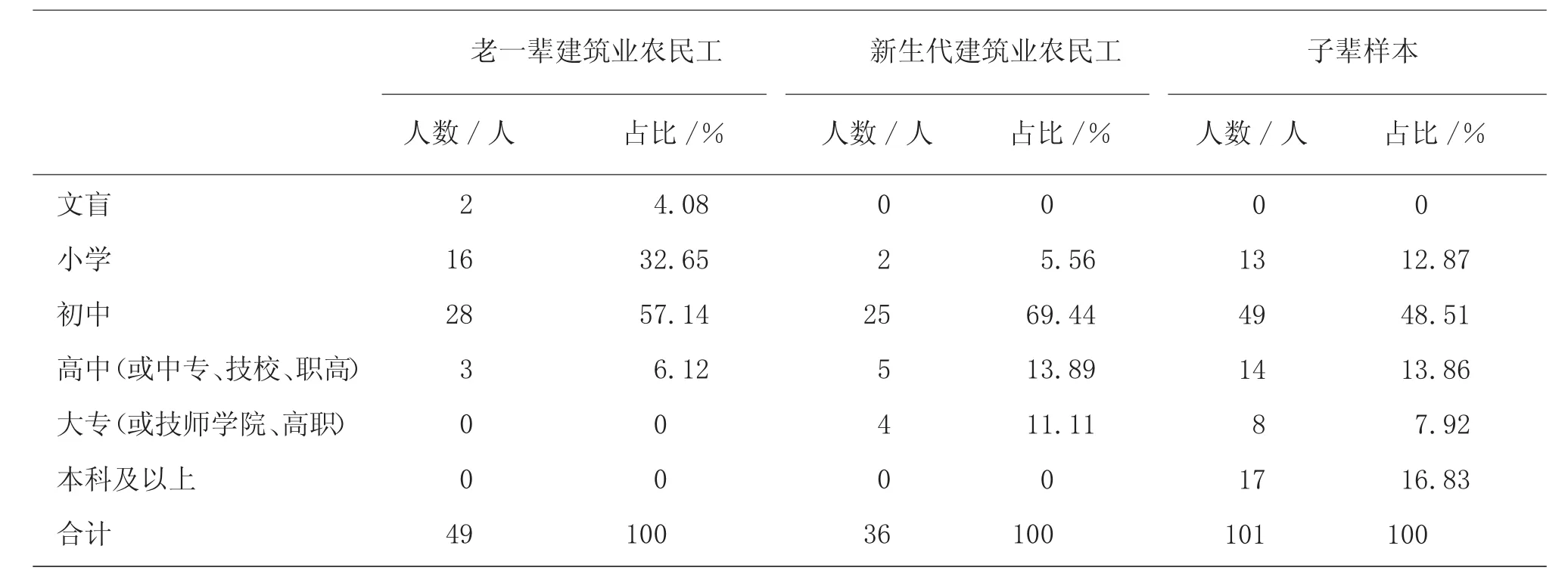

2.1.1 受教育情況向初中集中,父輩子輩集中趨勢相似

接受訪談的林州市建筑業農民工受教育情況如表1 所示。老一輩建筑業農民工受教育程度主要是初中和小學學歷,最多的是初中學歷,占比57.14%,其次是小學學歷,占比32.65%。

新生代建筑業農民工的受教育情況略有改善,但占比最大的同樣是初中學歷,為69.44%,高中(或中專、技校、職高)學歷占比13.89%,大專(或技師學院、高職)學歷占比11.11%。

在老一輩建筑業農民工的子女中,占比最大的仍是初中學歷,為48.51%;其次是高中(或中專、技校、職高),占比為13.86%;本科及以上占比16.83%,與其父輩老一輩建筑業農民工相比,整體受教育水平有所提高但仍有上升空間。

表1 受訪者受教育情況

2.1.2 家庭規模較大,但勞動人口不足

樣本中,建筑業農民工家庭規模較大。老一輩建筑業農民工的家庭規模平均為5.63 人,新生代建筑業農民工的家庭規模平均為4.90 人,但家庭勞動人數均不足家庭人口的1/2。老一輩建筑業農民工的平均子女數為2.35 個,新生代建筑業農民工的平均子女數為2.36 個,家庭呈現出多子化特征。

2.1.3 社會關系網絡有限

18.37%的老一輩建筑業農民工表示,來往密切的親戚朋友在10 人以下,12.24%的老一輩建筑業農民工的關系網絡在40 人以上;25%的新生代建筑業農民工表示,來往密切的親戚朋友在10 人以下,僅有8.33%的新生代建筑業農民工的關系網絡在40 人以上。兩代建筑業農民工的社會圈子都主要集中在10~20 人之間,新生代建筑業農民工的圈子相較于老一輩建筑業農民工的圈子有所縮小。

老一輩農民工與新生代農民工在第一次外出務工時的隨行人員與工作介紹人方面存在較大的變化。由親友介紹第一份非農工作的老一輩建筑業農民工最多,占比為57.14%,其次為個人應聘。52.78%的新生代建筑業農民工通過個人應聘獲得第一份非農工作,其次為親友介紹。

46.81%的老一輩建筑業農民工第一次外出務工時隨行人員為同村村民;33.33%的新生代建筑業農民工自己外出務工,無人陪伴。

2.2 林州市建筑業農民工健康與社會保障參與情況

2.2.1 建筑業農民工及其配偶健康狀況總體良好

老一輩建筑業農民工中,健康狀況為優、良、中、差的占比分別為30.61%、34.69%、24.49%、10.2%;新生代建筑業農民工中,身體健康為優、良、中的占比分別為61.11%、25.00%、13.89%。

2.2.2 社會保險參與率低,參與意愿不足

調查顯示,68.09%的老一輩建筑業農民工沒有參加任何社會保險。老一輩建筑業農民工參加最多的保險為城鄉居民醫療保險,占比14.89%;其次為城鎮職工基本養老保險,占比12.77%。在沒有參保的老一輩建筑業農民工當中,85.71%表示不想參加任何保險;10.20%表示希望參加城鄉居民養老保險,其次為城鄉居民醫療保險。

調查發現,58.33%的新生代建筑業農民工沒有參加任何社會保險。新生代建筑業農民工參加最多的保險為城鎮職工基本養老保險,占比19.44%;其次為失業保險,占比為8.33%。在沒有參保的新生代建筑業農民工當中,50%表示不想參加任何保險;19.44%表示希望參加城鎮職工基本養老保險,其次為城鎮職工基本醫療保險。總體而言,新生代建筑業農民工的參險結構有所優化。

在走訪調查中發現,許多農民工無法區分商業保險和社會保險,并且表示自己“沒有錢”購買保險。他們并不了解聘用單位本應當負擔他們的一部分保險費用。社會和相關企業對農民工權利的相關規定不明確或相關規定沒有真正傳達給農民工,導致建筑業農民工在遇到重大疾病或者因工致傷時,無法獲得應當的保障。

2.3 林州市建筑業農民工外出務工情況

2.3.1 建筑業農民工工作地點流動性強

建筑業農民工常年在外務工,常以季度或工期為單位,每隔一個季度或每完成一個項目就更換務工城市。建筑業農民工前往的城市分布在全國各個省市,73.47%的老一輩建筑業農民工去過5 個以上不同城市務工,52.78%的新生代建筑業農民工去過5 個以上不同城市務工。

2019 年,老一輩建筑業農民工平均外出務工時間為5.64 個月,新生代建筑業農民工平均外出務工時間為6.22 個月。2020 年上半年,老一輩建筑業農民工平均外出務工時間為2.53 個月,新生代建筑業農民工平均外出務工時間為3.86 個月。建筑業農民工在外務工流動性強、務工時間長,使其融入務工城市變得困難。

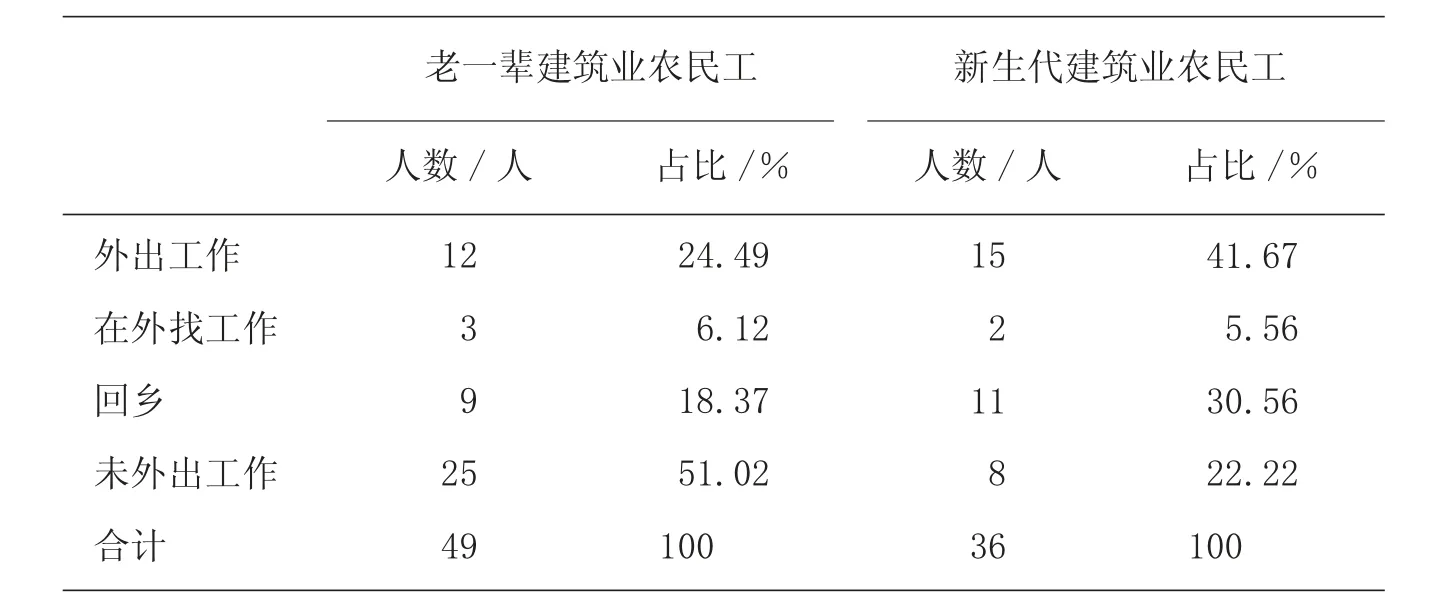

2.3.2 林州市建筑業農民工外出務工情況欠佳

截至2020 年6 月30 日,接受訪談的林州市建筑業農民工就業狀況,如表2 所示。有24.49%的老一輩建筑業農民工正在外地務工,6.12%的老一輩建筑業農民工正在外尋找工作;41.67%的新生代建筑業農民工正在外地務工,5.56%的新生代建筑業農民工正在外尋找工作。

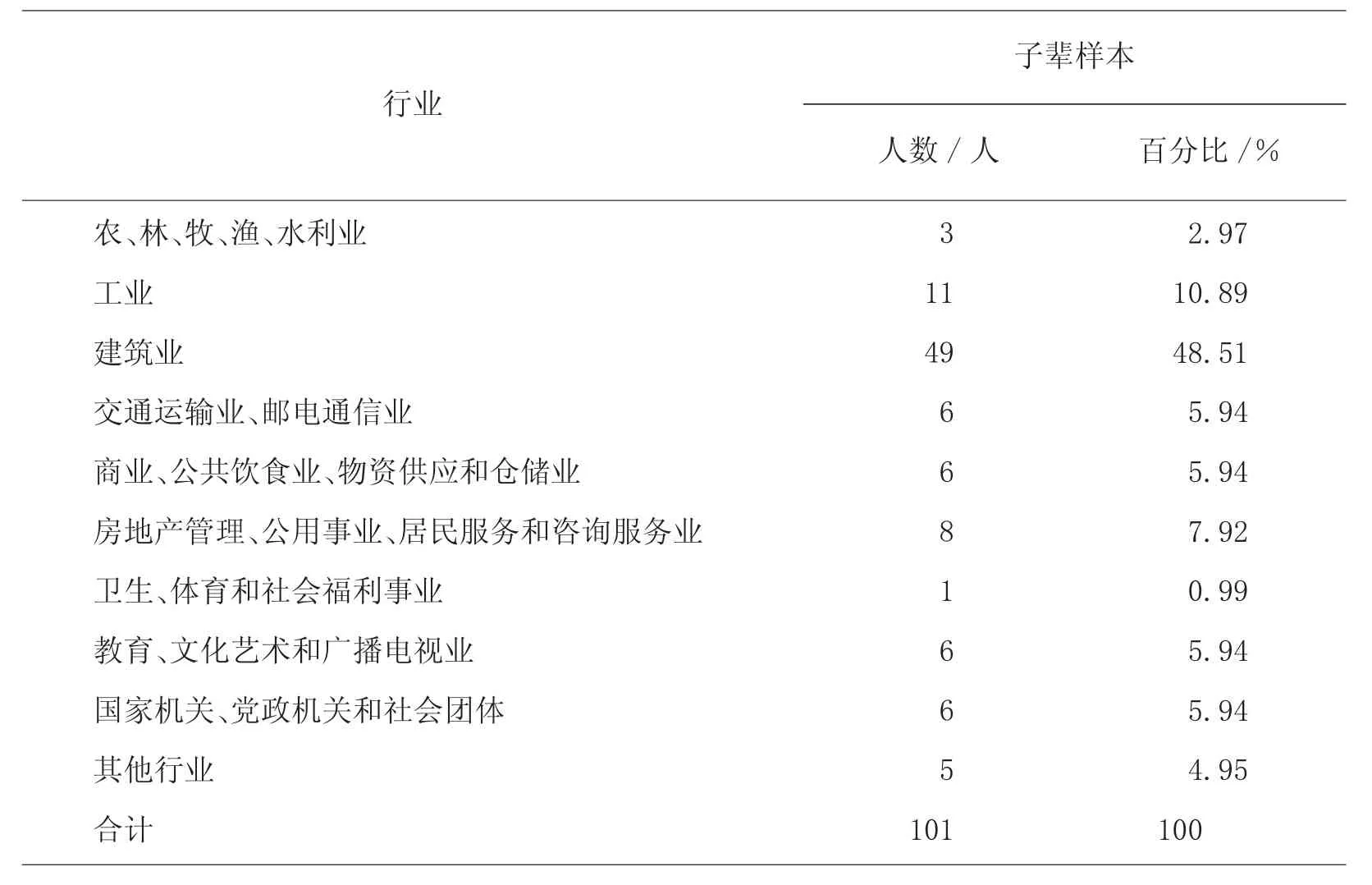

2.3.3 僅有48.51%的子女“子承父業”

接受訪談的林州市建筑業農民工子女所處行業,如表3 所示。

89.79%老一輩建筑業農民工沒有換過其他非農職業。在他們的子女中,職業為建筑業農民工的僅占48.51%。目前,10.89%的子女所處行業為工業,7.92%的子女所處行業為服務業,剩余則平均分布在交通運輸業、文教衛事業、公共餐飲業等行業。在工種方面,老一輩建筑業農民工中,小工占51.02%,大工占36.73%,包工頭和管理人員占6.12%。新生代建筑業農民工中,小工占52.78%,大工占30.56%,包工頭和管理人員占5.56%。總體而言,林州市建筑業農民工向不需要技術的小工集中。

我國產業結構調整的方向及發展目標是以高新技術產業為驅動力,以現代服務業和現代制造業為發展的兩個車輪,帶動產業結構的整體升級[7]。在產業結構調整下,老一輩建筑業農民工的子女開始涌向服務業、制造業等行業。

2.3.4 “想掙錢”是林州市建筑業農民工外出務工的首要原因

老一輩建筑業農民工第一次外出務工時的平均年齡為23.78 歲,新生代建筑業農民工第一次外出務工時的平均年齡降低至17.96 歲。“想掙錢”是老一輩建筑業農民工外出務工最主要的原因,占比為55.32%;其次為“家里地少,沒事干”,占比38.30%。新生代建筑業農民工中,“想掙錢”比例下降至25.93%,但仍為首要因素。

土地改革以來,我國農村人口和農村剩余勞動力過多,人均占有資源數量過少,因而土地報酬遞減的趨勢十分明顯[8]。在老一輩建筑業農民工中,平均每個家庭的勞動人口數為2.45 個,而家庭平均耕地面積為0.151 hm2;在新生代建筑業農民工中,平均每個家庭的勞動人口數為2.00 個,而家庭的平均耕地面積僅為0.165 hm2。剩余勞動力過多,農業收入不足以維系家庭的開支,這一情形促使農民工作出外出務工的決策。

表2 受訪建筑業農民工就業狀況(截至2020 年6 月30 日)

表3 老一輩建筑業農民工子女所處行業

2.3.5 林州市建筑業農民工進城務工期間很少享受城市公共服務

調查顯示,95.92%的老一輩建筑業農民工沒有享受過任何免費的公共服務。對于新生代建筑業農民工來說,這一比例下降至63.69%,但仍維持在較高水平。分別有22.22%、16.67%、13.89%的新生代建筑業農民工享受過免費的就業咨詢、職業技能培訓、法律咨詢(含勞動保障、勞動糾紛)與援助等公共服務。

隨著城鎮化和工業化進程加快,城市建設需要雇用大批勞動力,選用廉價的農民工成為了許多企業的選擇。但城市并未將農民工納入社會保障范疇,農民工被看作“體制外”的人[9],因此建筑業農民工很少享受到城市公共服務。

2.4 林州市建筑業農民工對城市生活的感知情況

2.4.1 林州市建筑業農民工認為自己與城市居民的生活差距大

在建筑業農民工的城市感知中,城鄉差距主要體現在就業機會、社會福利、生活條件等方面。與城市居民相比,69.39%的老一輩建筑業農民工與30.55%的新生代建筑業農民工認為在外出務工時享有的就業機會差距非常大;67.35%的老一輩建筑業農民工和41.67%的新生代建筑業農民工認為享有的社會福利差距非常大;63.27%的老一輩建筑業農民工和38.89%的新生代建筑業農民工認為生活條件差距非常大。雖然與老一輩建筑業農民工相比,新生代建筑業農民工感知到與城市居民差距縮小,但城鄉差距仍不容忽視。

2.4.2 林州市建筑業農民工在城市落戶的意愿不高

調查顯示,40.82%的老一輩建筑業農民工有在城市落戶的意愿,新生代建筑業農民工對在城市落戶的意愿上升至58.33%。56.41%的老一輩建筑業農民工和57.15%的新生代建筑業農民工表示自己喜歡所務工的城市。

35.90%的老一輩建筑業農民工和33.44%的新生代建筑業農民工表示自己愿意主動融入城市居民中。40.54%的老一輩建筑業農民工和71.43%的新生代建筑業農民工認為城市居民看不起農民工。從主觀感受看,建筑業農民工是被城市居民排斥的對象。

3 林州市建筑業農民工存在問題

3.1 林州市建筑業農民工家庭負擔較大

在4 個調研村莊中,建筑業農民工家庭規模較大,老一輩建筑業農民工的家庭規模平均為5.63 人,新生代建筑業農民工的家庭規模平均為4.90 人,但勞動人數不足家庭人口的1/2。老一輩建筑業農民工的平均子女數為2.35 個,而新生代建筑業農民工的平均子女數有2.36 個。家庭規模大、子女多、勞動人口少,大大增加了建筑業農民工的負擔。

3.2 林州市建筑業農民工的社會保險覆蓋率低

建筑業農民工參保能力與參保意愿較低。很多建筑業農民工,尤其是老一輩,并不清楚社會保險、商業保險的含義,也不明白社會保險包括的服務類型。大部分建筑業農民工表示沒有錢參加保險;也有人談保險色變,認為保險都是騙人的。許多單位“鉆空子”,借助于建筑業農民工對社會保險知識的欠缺,不給農民工購買保險,節省開支。

3.3 林州市建筑業農民工被城市排斥

公共服務是農民工融入城市的重要保障,也是促進城鄉一體化、城鎮發展的重要一步,但是大部分建筑業農民工沒有享受過城市公共服務[10-13]。一方面,農村提供的公共服務較少,因此農民工對城市的公共服務并不了解,也不清楚獲取途徑;另一方面,農民工在城市主要的活動場所是建筑工地,處于與外界相對隔絕的環境中,而且很多農民工認為城市居民看不起農民工,因而不愿主動融入城市生活,很難接觸到城市公共服務。

4 建筑業農民工問題的路徑選擇

建筑業農民工數量龐大,持續引發社會各界廣泛關注。針對建筑業農民工家庭負擔大、社會福利覆蓋率低、被城市排斥等問題,有必要建立具有針對性的長效保障機制,促使其在務工時更好地融入城市生活,提升主觀幸福感。

4.1 提供差異化的社會保險

農民工群體是我國時代發展的產物,具有特殊性與規模性,其內部呈異質性。因此,針對收入較低的建筑業農民工,有必要為其提供差異化的社會保險選擇。在最大程度保證社會保險質量的前提下,為建筑業農民工提供看得著、買得起的保險服務,提升建筑業農民工的參保能力。

4.2 完善農民工子女教育的制度保障

許多建筑業農民工進城時會帶上子女,然而他們的子女很難進入城市的公辦、優質學校上學,被迫進入條件簡陋、地理位置較遠的農民工子弟學校就讀。城市公辦學校應繼續向農民工子女開放,保障農民工子女獲得優質教育;減少不合理的收費,為農民工子女提供一定的“助學金”或“獎學金”,減輕農民工家庭負擔;促進學校之間師資流動,保障教育資源分配的公平性與合理性。

4.3 關注建筑業農民工的培訓需求

女性建筑業農民工以小工居多,因不能長時間進行高強度體力勞動,其收入水平明顯低于男性建筑業農民工。許多女性建筑業農民工表示,家政服務行業是理想的去處。近年來,家政服務行業逐漸標準化與規范化,很多女性建筑業農民工不知道如何參與相關培訓,不知如何去大城市尋找家政工作。基于此,借鑒我國成功案例的經驗,應在鄉村基層開展流動式家政培訓工作,幫助農村女性獲得“一技之長”。