3D-ASL評估慢性期皮層下腦梗死腦血流量改變

苗培芳,王彩鴻,魏瑩,武落冰,王瑩瑩,郭亞飛,李鵬,程敬亮*

近年來腦梗死發生率不斷上升,在全部腦血管病中占75%~80%,其存在高致殘性、長病程、恢復慢等特點,對患者生活質量存在極大影響,給社會帶來負擔[1-2]。腦梗死的發生即由于缺血缺氧造成灌注減低,此外,腦血流量(cerebral blood flow,CBF)異常也是影響缺血性腦梗死后功能結局預后的重要因素。3D 動脈自旋標記(3D arterial spin labeling,3D-ASL)灌注成像無需對比劑,具備良好的可重復性,其利用動脈血內的水發揮內源性示蹤劑作用對腦組織的血流灌注進行定性及定量分析,能夠準確反映腦梗死患者的CBF 信息。本研究旨在借助3D-ASL 灌注成像,對慢性期皮層下腦梗死患者靜息態CBF 的變化展開評估,同時探究其同臨床認知功能的聯系。

1 材料與方法

1.1 研究對象

收集2016 年1 月至2017 年6 月在醫院就診的腦梗死患者,入組標準:①慢性期腦梗死,自發病至入組時病程≥6 個月;②皮層下區腦梗死,首次發病,單發單側病灶;③簡化Fugly-Meyer 運動功能評定量表:上肢運動功能>60 分,四肢運動功能>90 分;④無其他顱內病變及精神疾病;無重大疾病(腫瘤等);⑤右利手,年齡范圍:40~75 歲;⑥被試依從性好。排除標準:①多發性、復發性腦梗死患者;②其他顱內病變;③嚴重的白質脫髓鞘患者;④藥物、酒精依賴史或者精神病史。

此外,將性別、年齡相符的人員歸入對照組。入組條件:①MRI 掃描未見腦內結構異常或病灶、無毒品及藥物依賴或濫用史、未發生過外傷、無重度軀體病變、未患過神經精神類病變;②右利手;③同意參與研究,具備良好依從性。試驗經過鄭州大學第一附屬醫院醫學倫理委員會同意(批準文號為2018-KY-03),被試者均已簽署知情同意書。

1.2 試驗方法

1.2.1 運動功能評分

在運動功能方面,所借助的評估工具為簡化Fugl-Meyer 量表,出于保障評估客觀性、準確性考慮,此項評分指定同一名資深臨床醫師完成評定與記錄,涉及上肢運動功能評分(upper extremity_FMT,UE_FMT)、下肢運動功能評分(lower extremity_FMT,LE_FMT)和總運動功能評分(whole extremity_FMT,WE_FMT),其中UE_ FMT、LE_FMT 的總分分別是66 分、34分。囑被試盡自己最大能力完成指定動作,醫師進行客觀評分。將UE_FMT>60分,WE_FMT>90分的患者定義為運動功能恢復良好。

1.2.2 認知功能評分

借助電腦版連線測試(trail making test,TMT)對研究對象的認知功能進行評估,涉及TMT-A、TMT-B 2 項任務。如圖1。TMT-A:電腦屏幕上呈現出1、2、3……25 共25 個隨機散布的數字。在測試啟動時,告知研究對象用鼠標左鍵根據數字次序對相應數字進行快速點擊,將完成時間記錄下來。TMT-B:電腦屏幕上呈現出隨機分布的1、2……13 個數字和A、B……L 12 個字母。在測試啟動時,告知研究對象用鼠標左鍵根據“1-A-2-B……11-K-12-L-13”此次序,對相關數字與字母進行快速點擊,并將完成時間記錄下來。連線測試A 反映的是被試處理信息的速度,完成連線測試A 的時間越短,說明處理信息的速度快。連線測試B 反映執行能力,完成連線測試B 的時間越短,說明執行能力越強。

1.2.3 MR成像設備參數

采用GE Discovery MR 750 3.0 T 磁共振掃描儀和頭部8 通道相控陣線圈掃描。對所有被試行3D-ASL 序列。3D-ASL 序列掃描參數:TR/TE/標記后延遲時間(TI):5025/11.1/2025 ms;視野:240 mm×240 mm;矩陣:128;層厚:3 mm,間隔:0 mm;48層。

1.2.4 試驗流程

正式試驗前,將研究目的及步驟告知研究對象并簽署知情同意書。借助簡化Fugl-Meyer量表評估研究對象的運動功能。借助電腦完成認知功能的測評,主試將規則告知被試,對方徹底理解后啟動測評,主試對完成TMTA 及TMTB 所需時間分別進行記錄。

掃描前,將此次掃描所用時間與要點告知被試。告知對方應在檢查床上呈仰臥位,并將頭部固定,掃描時閉眼放松,并確保清醒,避免進行主動思維及入睡。

1.2.5 圖像處理

(1)翻轉病灶:采用Matlab 將右側梗死灶的患者圖像向左側翻轉,將左側、右側分別界定為“患側”“健側”;(2)空間配準:將各被試的數據對齊至相同標準空間,從而彌補各被試在腦形態上的區別以及掃描期間空間位置的差異。待完成配準,理論層面而言,全部被試數據內各體素相應的解剖結構具備一致性;(3)歸一化:ASL 所得CBF 值與組織中的動脈自旋標記效率有關,但后者同個體血液動力學、掃描參數相關,全腦均質化處理可使此類變異減少,獲得相對CBF 值,即mCBF。計算公式如下:mCBFvox=CBFvox/CBFgmean;(4)空間平滑:為了降低配準偏差的影響、提升數據信噪比并使數據更符合高斯分布,借助三維高斯核卷積運算對mCBF 實施空間平滑處理,FWHM 值為8 mm×8 mm×8 mm。

1.3 統計學分析

1.3.1 CBF數據分析

完成預處理后,得到全部被試對象的全腦各個體素的CBF值。借助SPM8軟件的GLM模型,把“性別”“年齡”“教育年限”當作協變量,把全腦灰質模板當作mask,實施獨立樣本t 檢驗(檢驗水準為α=0.0),對比兩組CBF 的差異,結果由均數±標準差(±s)形式描述。對結果實施cluster-level FEW(family wise error)校正,將各體素閾值設為P<0.005(雙側),若P<0.05,提示差異顯著。

1.3.2 臨床數據與影像學結果的相關性分析

借助軟件SPSS 17.0,對各協變量的影響進行控制,提取兩組CBF 差異區,并同認知功能中處理信息的速度及執行能力進行偏相關性研究,P<0.05 表示差異有統計學意義。

圖1 連線測試Fig.1 Trail making test(TMT)

2 結果

2.1 臨床行為學數據

腦梗死患者合計29 例,女7 例、男22 例,最低年齡40 歲,最高75 歲,平均(53.7±9.0)歲。在對照組,入組對象合計30 例,女12 例、男18 例,最低年齡40 歲,最高75 歲,平均(53.0±8.5)歲。在性別、年齡與文化水平上,對比兩組差異無統計學意義。

患者腦梗死部位處在皮層下區運動通路上(如圖2)。表1為患者人口數據、認知功能與運動功能評分情況。

2.2 CBF分析結果

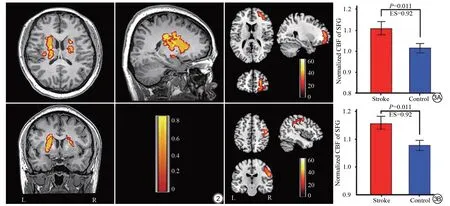

相較于對照組,運動功能恢復較好的病例組健側額上回(superior frontal gyrus,SFG) (見圖3A、表2)及緣上回(supramarginal gyrus,SMG)(見圖3B、表2)CBF 升高(P<0.05,cluster size>1054 voxels)。沒有觀察到CBF下降的腦區。

2.3 相關性分析

當控制了年齡、性別、受教育年限后,運動功能恢復良好的皮層下腦梗死患者健側SFG(r=-0.41,P=0.037)(見圖4A、表3)及SMG的CBF(r=-0.42,P=0.036)(見圖4B、表3)皆負向相關于TMT-B結果。

3 討論

此項研究采用3D-ASL 灌注成像技術,對慢性期腦梗死患者腦血流量改變與其同認知功能間的聯系展開探究。3D-ASL 以磁共振的灌注功能成像技術為基礎[3],將血液內的水分子作為內源性對比劑,通過射頻脈沖標記成像平面上游的動脈血,待已標記血液移至組織,對比未標記血流在器官中的血液灌注成像進而實現定量分析獲得CBF值。CBF在反映大腦代謝需求和神經元功能方面發揮重要作用[4]。偽連續動脈自旋標記灌注成像(pseudo-continuous arterial spin labeling,pCASL)檢查具有可重復性,并有空間與時間分辨率上的優勢,在中樞神經系統病變灌注研究方面獲得廣泛應用[5-7]。

本研究發現,運動功能有效恢復的慢性期皮層下腦梗死患者仍然存在局部血流灌注異常的現象。與健康對照相比,病例組CBF異常腦區位于遠隔病灶的健側大腦半球皮層,健側皮層區SFG 和SMG 區CBF在梗死后慢性期階段呈增加趨勢。由于皮層-皮層下回路,皮層下損傷可導致與損傷部位相距較遠的皮層腦血流發生繼發性改變,可表現為神經可塑性及神經損傷,這與之前的研究結果相一致[8-9]。臨床數據表明,在沒有接受過任何臨床康復治療的缺血性腦梗死患者中發現其運動和認知功能存在一定程度的自發恢復現象,而這歸功于神經系統的可塑性和重組[10-11]。在本研究中與正常對照組相比,病例組未發現患側大腦半球CBF異常的腦區,而這可能與病例組為慢性期且運動功能恢復較好有關。在筆者此前的一些研究中發現,功能損害或低灌注主要見于慢性期皮層下腦卒中患者的運動系統,皮層下梗死患者同側感覺運動皮層CBF下降,且與運動功能評估呈正相關[12]。Brumm 等[13]也發現,CBF 的降低與運動功能損傷存在密切相關性。Sadato 等[14]通過對正常者手指運動同腦血流間的聯系展開研究發現,在一側食指行反復低速屈伸動作時,輔助運動區后部CBF上升;在一側手指行反復高速屈伸動作時,同側小腦半球與對側初級感覺運動皮層CBF 大幅上升。這表明肢體的運動可引起運動相關腦區腦血流的動態變化。而在靜息狀態下無論是神經解剖完整區或病灶區,CBF 的 異 常 可 導 致 神 經 功 能 缺 失[13,15]。Wiest等[16]利用ASL 縱向研究腦梗死患者CBF 與運動功能恢復的關系發現同側感覺運動皮層的CBF持續下降,提示腦卒中患者運動功能恢復不佳。這項研究提示感覺運動皮層血流灌注比例失調可導致腦梗死后運動功能恢復不良,靜息狀態下早期腦梗死患者腦血流灌注水平可以作為臨床預后的生物學指標之一。

圖2 梗死灶位置概率圖 圖3 腦血流量分析結果,運動功能恢復較好的腦梗死患者健側半球SFG(A)和SMG(B)CBF同對照組相比增加Fig. 2 Lesion incidence map of patients with stroke Fig. 3 CBF analysis showed stroke patients exhibit significantly increased CBF in contralesional superior frontal gyrus(A)and contralesional supramarginal gyrus(B).注:梗死灶處在基底節區、丘腦、側腦室旁等運動通路上。R、L分別代表右側、左側

表1 病例組和對照組臨床資料Tab.1 Demographic and clinical data of stroke patients and healthy controls

表2 病例組和對照組腦血流量差異區Tab.2 Brain regions with significant inter-group difference in CBF

表3 病例組和對照組腦血流量與連線測試B的相關性分析Tab.3 Correlation analysis of CBF and trail making test B

圖4 腦血流量與連線測試B 的相關性分析結果。運動功能恢復良好的皮層下腦梗死患者健側SFG(A)及SMG的CBF值(B)皆負向相關于TMT-B結果Fig. 4 Correlations between the normalized CBF values and clinical parameters.Negative correlations were showed between increased CBF of contralesional SFG and SMG with cost time of TMT-B in well-recovered patients.

缺血性腦梗死患者因腦梗而導致輕、中度的認知功能障礙高發,這可能由語言、記憶、執行功能、計劃和注意力以及視覺空間技能方面的缺陷引起[17-18]。在一些急性或亞急性期腦梗死研究中發現,患者腦血流量下降,認知功能出現損害[19-20]。Hillis 等[21]發現亞急性腦梗死患者出現閱讀障礙時,左側角回及顳中回血流量減少,并且腦血流灌注的損傷與閱讀障礙存在明顯的相關性。在一項縱向研究中發現,由梗死引起的閱讀障礙隨著閱讀相關腦網絡區域內血流灌注的增加逐漸恢復,此外還發現亞急性期左側腦閱讀網絡的高灌注預示著慢性腦梗死患者的閱讀能力和語音能力更好,而右側同源區域的高灌注與閱讀準確性和語音能力下降相關。這些發現表明腦梗死患者閱讀和語言能力的恢復可能依賴于語言支配半球閱讀網絡中血液流動的改善[22]。本研究相關分析進一步發現,運動功能恢復良好的慢性皮層下腦梗死患者健側半球SFG 與SMG區CBF 增加,患者完成TMT-B 花費的時間減少。這可能表明慢性期額葉皮層區腦血流的增加可以一定程度上彌補認知功能的損傷,這與之前的神經影像學研究認為功能重組可以彌補臨床運動認知功能損傷的觀點一致[16,23-24]。TMT 是評估認知和執行功能最常用的神經心理學測試之一,該測試可以提供有關視覺搜索速度、掃描速度、處理速度、心理靈活性以及執行能力的信息,對檢測與大腦損傷相關的認知障礙較敏感[25]。Kubo 等[26]發現在TMT 執行過程中,前額葉皮層血流增加,提示額葉皮層在視覺搜索和空間識別中發揮作用。本研究中,CBF 上調區處在健側大腦半球SFG與SMG,這兩個腦區皆參與運動、認知功能的調控。SFG 位于前額葉上部,額葉皮層在與獎賞、注意力、短期記憶任務、計劃和動機相關的高級認知整合中起著關鍵作用。SMG 處在頂下小葉,其所響應的感覺有疼痛、壓力、溫度與觸摸,此部位還同邏輯與數學存在聯系,在調控勞動技巧與復雜動作方面發揮一定作用。總之,該研究發現發生在運動通路上的慢性期腦梗死患者遠隔病灶的皮層區腦血流依然存在異常,且與認知功能的恢復具有一定的相關性。這表明運動通路上的梗死灶引起的血流灌注缺陷和重組超出了運動系統,表現為慢性患者認知功能系統參與皮層下梗死涉及運動路徑,而皮層區功能血流的改變可能有助于患者認知功能的恢復。

本研究中存在一些不足之處,即本研究采用的是橫斷面設計,無法確定皮層下腦梗死患者腦血流灌注的動態變化過程。因此,在今后的研究中需要對患者腦血流的動態變化模式進行研究。并且,將對接受專業康復治療的腦梗死患者進行隨訪,以探討康復治療對腦血流改變的潛在影響。

作者利益沖突聲明:全體作者均聲明無利益沖突。