副文本視角下的譯者倫理研究

——以《射雕英雄傳》譯者郝玉青為例

蔡筱雯

(上海外國語大學 英語學院, 上海 201620)

1.0 引言

翻譯的根本屬性決定了對許多翻譯根本問題的研究離不開倫理層面的探討。上世紀80年代,貝爾曼首次提出了“翻譯倫理”。由此,韋努蒂、斯皮瓦克、皮姆、梅肖尼克等學者從不同的視角提出了各自的翻譯倫理觀。皮姆(2001)在《譯者》特刊中提出了翻譯研究的倫理回歸,隨即也在我國掀起了翻譯研究的倫理熱;2017年該雜志發行特刊以“翻譯、倫理和社會責任”為主題,指出就翻譯倫理問題的探討仍有許多視角有待發現。

我國學者中,劉云虹、許鈞(2017)對翻譯價值觀與翻譯倫理基本問題的探討,方薇(2017)對翻譯倫理研究中重要術語的分析,鮑曉英(2014)對西方主要翻譯倫理著作的評介,王岫廬(2016)對當代西方翻譯倫理主要觀點的梳理等成果都是豐富和完善翻譯倫理內涵,探索翻譯倫理研究的路徑和意義的重要理論實踐。但目前我國大部分翻譯倫理研究仍只是基于西方翻譯倫理學成果而進行的個案分析,尤其以切斯特曼的倫理模式影響最大。豐富的個案研究有助于厘清理論與實踐之間的關聯,但借鑒理論的同時還必須注意到對西方翻譯倫理的討論雖觀點“豐富多元”卻不乏爭論;翻譯倫理的研究對象、倫理模式等問題仍眾說紛紜。因此,翻譯倫理研究亟待進一步的理論探索。從倫理層面出發探究翻譯的本質,以文本為依據的本體研究不容忽視,同時“還必須有一種歷史目光,從歷史事實出發,考察翻譯活動與其賴以進行的歷史、社會與文化語境之間的關系”(劉云虹、許鈞,2017:57)。從文本出發,引入歷史學和文學的文獻研究方法,可以讓我們對譯者譯作構建的各個階段的探究更加有據可考(Munday,2013)。此外,跨學科的理論互鑒也為翻譯倫理研究帶來更加多元化的視角。

本文以副文本為視角,對郝玉青(Anna Holmwood)翻譯《射雕英雄傳》的倫理環境以及譯者的倫理選擇和身份建構進行了分析,闡釋倫理因素間內在相互關系的同時,嘗試以文本為依托建構宏微互參的譯者倫理研究分析框架。

2.0 副文本視角下的翻譯倫理研究

2.1 副文本理論

法國敘事學理論家熱奈特(G. Genette)于上世紀70年代提出了文學研究的“副文本”概念,并在其系列論著中就跨文本關系相關議題開展了系統研究。熱奈特從文學作品的現實出發,提出文學作品“幾乎從不會以不帶任何修飾的狀態呈現,一定數量的語言或非語言生產,如作者的姓名、標題、前言和插圖始終強化和伴隨文本”(Genette,1991:261)。這些語言和非語言形式作為圍繞、穿插和點綴文本的邊緣的或補充性的數據,起到延長并呈示文本的作用,對文本以怎樣的形貌呈示在讀者面前以及文本最終的接受和消費有著極其重要的影響。根據副文本與正文本之間的距離關系,熱奈特用paratext=peritext+epitext這一公式對副文本做了內副文本和外副文本的區分。標題、插圖、題詞、前言、后記和注釋等內副文本處于文本空間之內;而相關評論、報道、采訪、演講、出版推介等外副文本處于書本成品之外(Genette,1997:1)。

就翻譯作品而言,副文本往往具有以下特點:首先,從形式上看,副文本以伴隨的形式存在,對正文本起到補充作用,是文本不可或缺的組成部分;其次,副文本起到正文本和原作以及讀者之間的協調作用(耿強,2016:105),尤其在文學作品翻譯中,譯者簡介、序言、附錄、封面等副文本能夠有效地進行作品的評介,引導讀者進行有目的性的閱讀,為讀者跨越語言文化障礙,準確欣賞原文打下基礎。從譯者倫理研究的角度出發,副文本也為我們了解譯者的作品選擇、翻譯和作品推介等過程提供了更為直接和詳實的文本材料。

2.2 副文本理論視角下的譯者倫理研究

翻譯倫理有著豐富的內涵,究其本質倫理研究首先是一門“人學”(王岫廬,2016:15),翻譯倫理研究則是通過“翻譯文本這一研究中介來研究其背后隱藏的人際關系,翻譯倫理規范的是翻譯諸主體之間的人與人之間的關系,是翻譯活動、翻譯文本關系與人際關系研究的辯證統一”(楊瑩等,2018:37)。因此,從“人”這一研究對象出發,副文本的理論意義在于其居中的協調作用揭示了翻譯主體及其倫理的社會屬性,提供了重構譯者的倫理環境、倫理身份和倫理選擇的線索;此外,通過副文本和主文本相互印證的模式,能夠更加有效地平衡文本內部與外部研究,以此重構文本研究在翻譯批評中的本體性作用。

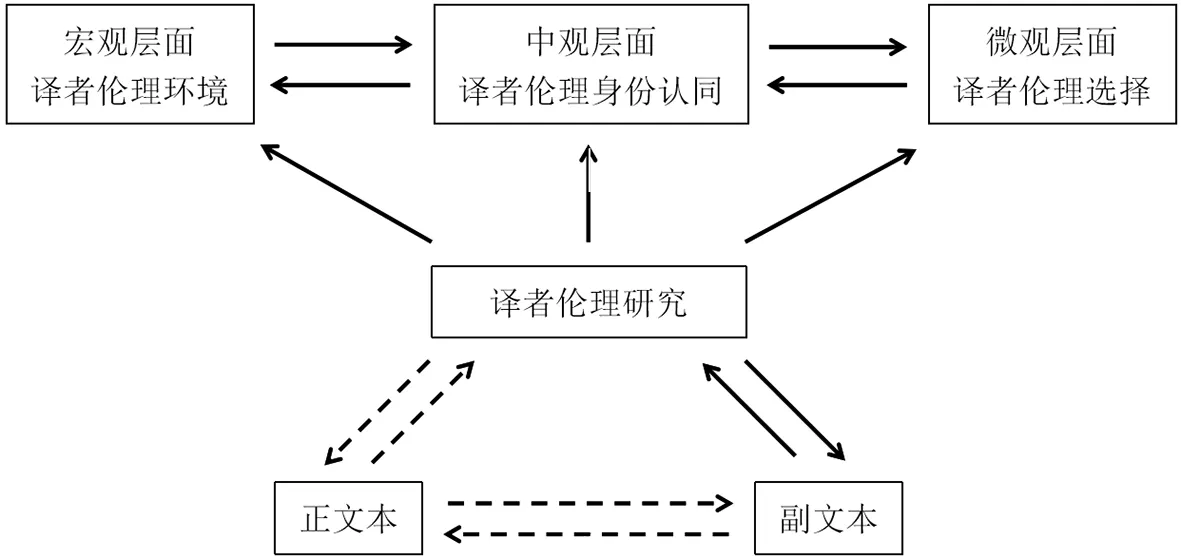

為克服熱奈特理論對副文本與正文本之間關聯性研究的不足(陶晶,2019:65),本文從微觀、中觀和宏觀逐層推進,嘗試提出以下分析框架,以廓清譯者倫理環境、身份認同與倫理選擇各個倫理因素之間的相互關聯,構建雙向互動的整體研究模型。

圖1 副文本理論視角下的譯者倫理研究分析框架

如上圖所示,翻譯首先是譯者高度參與的社會行為,而“作為社會人的譯者的主身份認同過程與特定的社會形態和歷史語境緊密相連”(譚素琴,2017:34)。換言之,倫理環境由具體的社會形態和歷史語境構成,是譯者倫理行為產生和存在的歷史條件,對譯者倫理意識形成、倫理身份認同和“角色選擇”產生重要影響,左右著譯者作為翻譯過程的核心主體在許多環節的判斷和選擇。正是在由翻譯活動發生的時空和人際關系共同構成的“倫理環境”中,譯者通過翻譯活動中一系列的操縱,最終確立自身在翻譯倫理結構中“‘主體’與‘客體’、‘自我’與‘他者’關系”(劉云虹、許鈞,2016:71)中的身份定位,因此,對倫理環境中社會性交互影響因素的認識構成了譯者倫理研究的宏觀層面。

其次,譯者的倫理選擇背后“隱藏著深刻的身份認同動因”(謝輝,2017:107)。英語中identity(身份或身份認同)一詞作為名詞“體現的是個體所擁有的歸屬于某一群體的共同特征,即‘身份’”;其動詞性特征則強調譯者身份選擇的過程,即“身份認同” (identification)(曾祥宏,2018:10-11)。研究譯者倫理身份,主要探討的是在翻譯過程中譯者在特定倫理環境中倫理身份選擇的能動性,研究的內容不僅包括多重身份譯者的自我定位,也指所處環境中他人強加給譯者的倫理定位。換言之,譯者在特定的倫理環境中通過具體的倫理行為完成身份的建構;譯者持續的倫理實踐過程,即其身份構建的過程。在復雜的社會環境中,譯者往往面對多重倫理關系的規約,因此,只有通過副文本研究及其與主文本的相互印證,研究者才能在倫理環境的宏觀視角下,就譯者如何看待其與原作者的關系,在翻譯過程中所扮演的角色和對本職業的認識等問題加以觀察,以厘清譯者多重倫理身份并存與相互制約的關系,重塑譯者的身份認同過程。

綜上所述,倫理環境提供倫理身份得以確立的空間,而譯者對自身倫理身份的認知則具體表現為翻譯過程中的倫理選擇,最終體現在了包括正文本和副文本的譯作之中。倫理選擇不僅反映出譯者的倫理身份,而且是譯者建構和展現倫理身份的途徑和手段,兩者不可分割。本研究通過副文本分析,將倫理身份放置于宏觀倫理環境和微觀倫理實踐的關系之中進行研究,從倫理環境的宏觀結構入手,自上而下地分析倫理環境對身份選擇和認同的影響,凸顯的是倫理環境對譯者個體的倫理行為的制約作用;從文本的微觀細節入手自下而上地分析倫理選擇與倫理身份的關系,強調譯者在倫理行為中的倫理能動性。通過充分利用宏觀和微觀視角各自的優勢,結合譯作的副文本分析譯者倫理環境、倫理身份和倫理選擇的雙向建構關系,可以有效構建譯事和譯作間的內在關聯,勾勒譯者的倫理實踐活動與環境和身份認同之間的復雜關系。

3.0 郝玉青譯《射雕英雄傳》及其副文本表現形式

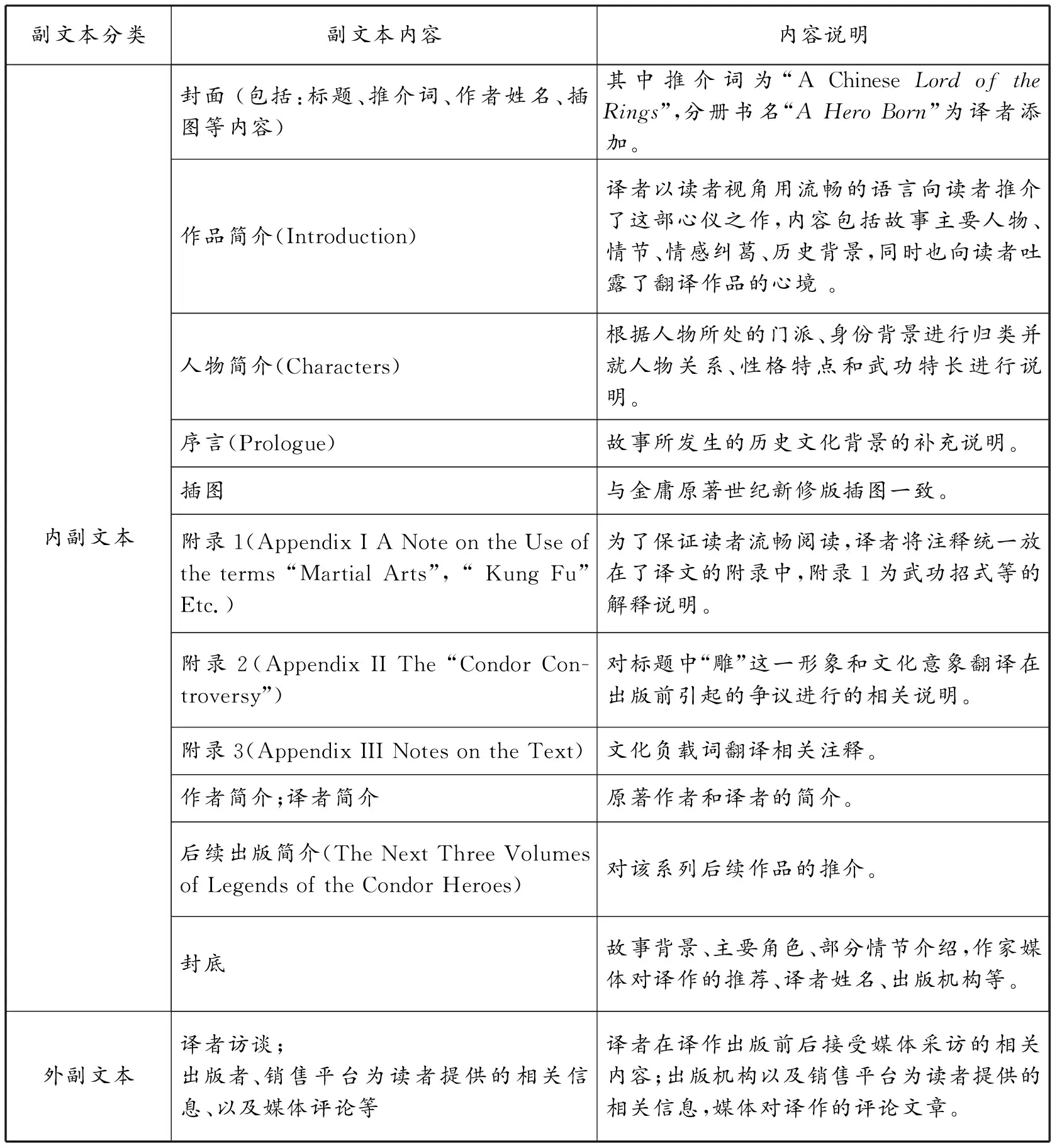

2018年2月,《射雕英雄傳》的首部官方授權英文版由英國Maclehose Press正式出版,消息一經披露便引起了中外媒體和普通讀者的多方關注,發行后更是得到了極好的市場反響。據媒體報道,由于銷量巨大,出版首月即加印到第7版,并已被多國出版社購買版權,為這一作品打開了通向更多語言和文化的大門。由郝玉青完成的《射雕英雄傳》譯本成為了我國文學作品對外譯介叫好又叫座的范例,成功地撬動了海外市場。本書英譯本副文本主要內容如下:

表1 《射雕英雄傳》英譯本首卷副文本分類及主要內容

下文將以副文本為“門檻”,嘗試在多重倫理因素的雙向互動之中解讀郝玉青的譯者倫理建構過程,以期對中國文學走出去和譯者倫理相關研究有所啟發。

4.0 從副文本解讀郝玉青譯者倫理建構

以上文所建構的譯者倫理研究框架為依據,從譯者倫理視角出發,下文將首先通過副文本信息對郝玉青所處的倫理環境進行宏觀層面的闡釋,進而通過副文本分析翻譯過程中譯者的溝通和交往活動,重現中觀層面的譯者倫理身份認同構建過程及其表征,以說明擁有多重身份的譯者如何根據特定的倫理環境中凸顯的倫理矛盾來建構身份認同,并以此做出相應的倫理選擇。最后,對副文本進行語言對比層面的微觀分析,并通過副文本和主文本的相互印證,進一步確立譯者身份的倫理特性。

4.1 倫理環境

研究譯者倫理,首先應關注的是譯者所處的客觀倫理環境。學界對譯者主體性的認識讓譯者在一定程度上擺脫了唯原作是從的倫理束縛,譯者的多元身份也得到了更多的關注。“翻譯是大道”這一倫理觀有益于促進更多國內外譯者構建符合倫理規約的身份認同,從而促進翻譯事業不斷發展。譯者對翻譯本質的認識、對翻譯事業的信念以及對所扮演的社會和文化角色的認同,不可避免地受到這樣的翻譯倫理環境的影響。郝玉青在采訪中曾這樣表達她對翻譯的認識,“翻譯永遠不是終點,每一本譯作都是(不同文化)對話的一小步”,翻譯金庸雖難,但“不翻譯才是最大的缺失”(竇元娜,2018:1)。

文學作品在海外的有效傳播同樣是研究譯者倫理環境不容忽視的一個重要方面。莫言獲得諾貝爾文學獎雖為中國文學譯介帶來了新的契機,但文學作品,尤其是我國現當代文學作品在海外的有效傳播和接受過程還涉及諸多的環節,除作品的成功翻譯外,譯者的作品選擇、版權的獲取、出版后推廣營銷等環節也是成就作品有效傳播的重要推手。

近年來,我國的類型文學,如麥家的《風聲》、劉慈欣的《三體1》在對外傳播上都取得了較大的成功。《三體1》更是斬獲了2015 年世界性科幻大獎雨果獎,其英文版刊行不久就已經賣出超過20萬本,這幾乎是其他中國小說在美銷量的數百倍(劉舸、李云,2018:136)。這些成功也在一定程度上改變著中國文學作品對外傳播的環境,讓類型文學進入了更多學者、譯者和出版機構的視野。《三體》能成功打開海外市場的大門,在于作品迎合了許多海外讀者的興趣。有學者指出“文學審美的熟悉感和認同感、不同意識形態引發的文化好奇、流暢的翻譯等因素是《三體》獲得海外讀者青睞的主要原因”(同上)。 這些原因在郝玉青的許多訪談中也被多次提及。在郝玉青看來“‘俠’文化與西方文學傳統其實有聯結,而且好故事沒有國界,甚至陌生感能帶來新鮮感”(彭珊珊,2017)。在接受采訪時她還說過“譯者不能只是譯者”,還“需要在背后做很多工作,包括挑選作品、有人脈、懂市場”(彭珊珊,2018)。正是這樣敏銳的市場分析讓她注意到了“最近《三體》在國際上的成功對我們也有很大的幫助”,而要獲得成功“這時候應該趁熱打鐵”(同上)。

雖然郝玉青在訪談中多次談及推介“武俠”比翻譯更難,客觀分析困難在很大程度上源于環境,但作為譯者和重要推介者,她對這一倫理環境的適應選擇以及對多重身份的認同才最終促成了作品的成功譯介。

4.2 譯者倫理身份認同

通過對倫理環境的分析,借助社會學相關的研究成果不難發現,翻譯活動中譯者主體身份往往具有多重性、雜合性、流動性等特點(Van Zoonen,2013:44),認識和研究倫理身份,首先面對的是譯者對其倫理身份的認同。在翻譯活動中,對于多重身份的譯者而言,身份認同是“溝通、交往的產物”,倫理身份亦是如此。譯者的自我認同需要在“個體與‘有意義的他者’的互動中得以構建”(胡百精、李由君,2015:7)。造成自我認同的困惑和障礙的原因往往是處理自身和他者關系時的選擇問題。在《射雕》翻譯過程中,郝玉青面對的重要問題是如何正確處理自身和原著作者的關系。

多年從事中文圖書版權經紀工作,郝玉青選擇“金庸”作品不僅出于她成長過程中對金庸作品的熱愛,也是對市場的觀察和機遇的把握。對于該如何翻譯金庸,譯者希望譯文能有“就像金庸在和讀者用英文‘講話’的效果”(竇元娜,2018:2),但翻譯過程中譯者的選擇不僅受倫理環境中主體關系、詩學規范和語言形式的影響,也取決于譯者對自身所扮演角色和對本職業認同的結果。

與所有文學作品的譯者一樣,郝玉青在翻譯過程的不同階段往往扮演不同的角色,擔負不同的責任。不同角色身份間的矛盾如何協調以達到動態重疊的效果,取決于譯者在溝通、交往過程中對相互博弈的身份角色間矛盾的協調。譯者所處的倫理環境中復雜的主體間關系決定了譯者往往具有復雜的文化身份,對于從事中國文學翻譯的外籍譯者更是如此。對郝玉青而言,雖然身為“外國人”,但她“對翻譯有一種信仰,希望通過自己獨一無二的翻譯,介紹這部作品給更多的外國讀者”(竇元娜,2018:1)。這充分展現了譯者對本職業的倫理身份認同和能動性。“外國人”這一文化身份,面對的“他者”具有異國語言文化、作者、讀者等諸多對象,即使“沒有翻譯是完美無缺的,總有地方讓人不同意或者不喜歡”,因為“每一本譯作都是(不同文化)對話的一小步”(同上)。在郝玉青眼中,譯者的重要責任是促成對話,同時“翻譯也意味著妥協和選擇”(彭珊珊,2018)。當倫理關系中矛盾不可避免時,為使其“譯作”促成文化間的“對話”,譯者采取了協調的認同策略,充分利用多元身份的優勢,在翻譯過程中借鑒市場的成功案例,發揮譯者在各個階段的調節斡旋作用。

由于在翻譯過程的不同階段譯者扮演的角色不同,譯者身份認同主要面臨多重角色重疊更替帶來的危機。譯者對多重身份的動態認知和認同對此功不可沒,如果不能擺脫對身份單一化、公式化的認知模式,就難免發生身份錯位。譯者需要根據特定的倫理關系中凸顯的倫理矛盾選擇倫理身份認同,并以此來決定翻譯的選擇。從下文郝玉青倫理選擇的分析中可以看出,隨著翻譯過程的推進,當倫理關系中的矛盾發生變化時,譯者倫理身份認同也隨之變化,倫理身份一旦確定,譯者會自覺選擇這一身份所代表的文化立場和詩學觀念相一致的策略。在翻譯的不同階段,在作品推介者、翻譯者和對話促成者這些多元身份中協調是郝玉青身份認同的主要特點,這也讓她的多元身份優勢得到了發揮,最終促成了譯本的口碑和市場的雙贏。

總之,在翻譯活動中身份認同往往與倫理環境和翻譯交際行為相互依存、相互作用。 譯者身份的動態重疊往往經過對多重身份“確認”,進而對不同身份各自倫理責任義務的“認同”等過程最終達到知與行的“同一”。

4.3 副文本視角下的譯者倫理選擇與正副文本的相互印證

翻譯活動賦予譯者特定文化、職業身份的同時也是譯者尋求身份認同的主要途徑。翻譯過程中譯者身份的認同具體表現為對翻譯各環節的操縱,譯作則是譯者在倫理身份認同下對原作的一種解讀與重構。下文將通過副文本中譯者對翻譯觀的自述及其與正文本的相互印證,就譯者的倫理選擇展開進一步分析。

4.3.1 基于推介者身份認同的倫理選擇

文學作品譯介往往是譯者在所處的倫理環境中,位于不同文化、原作者、源文本、出版商、譯作讀者等關系主體間斡旋的復雜行為。擁有多重文化身份的外國譯者對于準確把握中西文化差異、緊追西方讀者閱讀口味潮流、篩選作品、開拓市場有著獨特的優勢。郝玉青的多國文化背景和文學經紀人身份,讓她能夠以獨到的眼光發現“俠”文化以及金庸極富魅力的呈現方式對西方讀者潛在的吸引力,為推廣這一作品,翻譯之外她花費了大量時間和精力,并最終讓金庸作品《射雕》在創作完成60年后收到了來自西方出版方的橄欖枝。

但“成功”的道路也并非一路坦途,由于書名問題,郝玉青作為作品挑選者和譯者也曾經歷多方的斡旋和妥協。出版社和編輯往往對讀者群的構成和讀者反應有著先入為主的預判,副文本也因此成了出版社對譯本和讀者實施控制的重要途徑(Pellatt,2013:86)。本次的《射雕》英譯版給每一分冊另添加了書名,已出版的第一冊名為《英雄誕生》(AHeroBorn)。郝玉青坦言這樣做“壓力很大,很擔心被批評”,作此選擇的直接原因是將該作品向出版機構推介時無法讓“英國的出版社理解,‘射雕三部曲’不是三本書,而是一整個系列”。原書名以序號區分的方式“對西方人來說太籠統了,和內容沒有很強的聯系。……起‘英雄誕生’這樣的書名當然考慮了西方人的閱讀習慣”(彭珊珊,2018)。出于讓更多英文讀者接受的目的,在翻譯中這樣的“無中生有”實為譯者在多主體間協調、妥協的結果。

當譯者遭遇多重身份間的矛盾時,則須進行主次之分,做出合理的妥協以促成合理的身份認同。以飽受爭議的本書推介語為例,譯者在采訪中對選用“A ChineseLordoftheRings”做了如下解釋:“我的本意不是向讀者這樣介紹,而是把它作為出版人之間的一種溝通方式。”以“主流奇幻”來定位,封面設計也是“偏向西方小說中成人奇幻文學的風格”(彭珊珊,2018),目的是在讀者心里塑造一個“很受歡迎的、精彩絕倫的故事”形象(竇元娜,2018:2),這樣的選擇無疑深受譯者所在倫理環境的影響和制約,而在一定程度上偏離了原作的風格。

4.3.2 基于翻譯者身份認同的倫理選擇

讓譯作讀起來“就像是金庸在和讀者用英語講話”是郝玉青翻譯倫理實踐的追求。在譯者看來,在作品翻譯過程中如果過分追求“忠實”,否認文學翻譯中的創造性叛逆,即使“你把每個字都翻譯準確了,但譯作讀起來卻毫無生氣,這完全喪失了文學翻譯的意義”(竇元娜,2018:1)。

正是在這樣的翻譯觀下,譯者采取了靈活多變的翻譯策略,彰顯了譯者特定身份認同下策略選擇的創造性。鑒于“小說”是“一種充滿娛樂性、創造性的文學形式”,若要翻譯成另一種語言,“尤其是與漢語完全不同的語言,再現和保留這些特性,需要一定的靈活性。”這樣的靈活性是為了在翻譯中貼切地傳達中國化的故事而做出的倫理選擇,因此譯者在翻譯此書時并未“逐字翻譯,而應該根據書本的內容做一個合適的演繹”(彭珊珊,2017)。其中《射雕英雄傳》書名的翻譯就是一例。

圖書出版消息一經披露就引起了國內外讀者的廣泛關注,提前發布的書本封面設計及書名翻譯更是引起了不小的爭論。為此,郝玉青在采訪中做了如下解釋:“在《射雕》里,雕本身是一種非常有靈性的動物。雖然‘Condor’是一個來自美洲的原生物種,但其體態及美感更接近小說中的雕,對西方讀者來說,也許‘Condor hero’念起來更有韻味,讓讀者可以更容易進入作者的小說世界”(彭珊珊,2018)。譯本中,她更是在附錄2(Appendix II The “Condor Controversy”)中對標題中“雕”這一形象和文化意象翻譯在出版前引起的爭議給讀者進行了詳細的解釋和說明。

本次《射雕》譯本中人名的翻譯也是人們議論的焦點,對于為何有些采用拼音,如郭靖譯作“Guo Jing”,卻將黃蓉譯為“Lotus Huang”,梅超風譯為“Cyclone Mei”她說到“有些名字如果按照拼音來寫,英文讀者看起來會非常平淡,感受不到其中的含義。……金庸的小說本來就帶有幽默,角色的人名、稱號都帶有強烈的金庸風格,我希望把這種風格也呈現給英文讀者”(彭珊珊,2018)。

此外,為了保證讀者流暢閱讀,作者在譯文前專辟出“Character”(人物介紹),根據人物所處的門派、身份背景進行歸類并就人物關系、性格特點和武功特長詳細介紹,而注釋則統一放在了譯文后附錄中,如附錄1為武功招式等的解釋說明。譯者這種為傳達文體風格、實現翻譯意義而進行適當演繹的倫理選擇也在正文本中得到了充分的印證,例如:

(1)原文:包惜弱這一下嚇得魂飛天外,只道是僵尸作怪,轉身要逃,可是雙腳就如釘在地上一般,再也動彈不得。(金庸,2013:25)

譯文:Was it a ghost? Fear paralyzed her. (Holmwood,2018:25)

原文中對人物動作做了較為形象的描述,表達連貫、一氣呵成,很好地傳達人物的緊張情緒。但這樣的結構特點在英文敘事中卻無法達到同樣的效果。因此,譯者采用語氣、視角轉換以及省略等方法,巧妙應用了疑問語氣的語用功能,對于“僵尸”等文化特征明顯的詞匯采取適當的漏譯、改譯,還原了說話者交際意圖的語用信息,讓情節更好地推進,同時展現文學作品遣詞造句的魅力。

(2)原文:貧道生平所學,稍足自慰的只有三件。第一是醫道,煉丹不成,于藥石倒是因此所知不少。第二是做幾首歪詩,第三才是這幾手不成章法的武藝。(金庸,2013:23)

譯文:I am master of nothing and can claim to know a little of only three thing. Of these little kung fu tricks I am a mere novice, and as for poetry I am able to write a few couplets, but no more. But I can safely say that if I can lay claim to any expertise, it is in the field of medicine. (Holmwood,2018:22)

本句譯文對人物語言中語氣的把握可謂十分準確,雖做了語序和部分表達的調整,但從內容和效果上突出人物言語表達的滲透力與張力,真正做到了“忠實”再現原文語言賦予人物自身的一種詼諧性,很好地為讀者再現了丘處機文武雙全、氣概豪邁的人物形象。

4.3.3 基于對話促成者身份認同的倫理選擇

“在當今的全球化語境下,翻譯活動既包括本土認同又包括異質認同”(宋建清,2013: 106)。金庸武俠作品無疑是“中國獨有的”,但郝玉青卻以敏銳的目光發現了“正是因為這種‘獨特性’才能成為它真正的賣點”(竇元娜,2018:2)。要成功進行作品的翻譯和推介,譯者的責任是“創造新的對話,激發新的興趣和討論”(竇元娜,2018:1)。郝玉青這一全球化身份認同,讓她注重作品文學性和可讀性的同時,也在保留文化“異質性”,促成文化雙向交流方面做了很大的努力。

首先,她在翻譯作品的同時始終以有效地向出版機構和外國讀者推介富有異域特色和文化特征的作品為己任,方法之一就是“給出一個畫面——故事里的中國,是怎樣的一個中國,時空背景如何,是怎樣的一個人物(彭珊珊,2018)”。從采訪中可知,在向出版機構推介作品時她做了大量相關工作。在本書內副文本中,“Introduction”之外譯者還獨辟“Prologue”對故事背景以及重要歷史事件進行了介紹。封底最突出的位置向讀者點明了故事發生的歷史時期,也對宋朝歷史背景進行了簡要的介紹。

正文本中譯者“尊重他異性”的倫理選擇還體現在文化負載詞的翻譯中。文中,譯者將“九泉之下”譯為“beneath the Nine Springs of the Underworld”,“臥薪嘗膽”譯為“sleeping on a bed of straw and drinking from a gall bladder”,“山外有山,人上有人”譯為“Every peak sits under the shadow of another, so every man may meet one stronger than himself”。這樣的例子在文中不勝枚舉。在翻譯成語、俗語時,譯者有意采用直譯或直譯加意譯的方法,在翻譯中竭力保留原文的文化意象,同時通過流暢生動的英文表達,為這些異域文化的形象在異國文化土壤立足生根提供了可能。

郝玉青譯本的可讀性得到了較高的評價,但譯者并未一味迎合“讀者需求”,忽視促成文化雙向交流的目的,由此可見譯者的倫理身份認同并非靜止的過程,而是隨著譯者倫理能動性的發揮呈現動態變化的狀態,譯者能夠較好地處理多重身份間的復雜關系,才能有效地避免翻譯過程中兩極化的文化態度,做到尊重文化差異,既不歧視源語文化特色,也不忽視讀者習慣的接受形態。

5.0 結語

譯者的倫理絕不是孤立的譯者選擇,處于不同語言文化間的譯者往往面臨多重角色的轉換與身份的認同,其所處倫理環境對其身份塑造的影響不容忽視。通過副文本的視角,克服傳統的狹隘的文本觀,譯者倫理選擇和身份認同間的關系才能夠更加清晰的呈現在我們眼前。通過對《射雕英雄傳》一書譯者倫理的描寫性研究,結合倫理環境、倫理身份認同和倫理選擇來探討譯者倫理問題,旨在更加緊密地聯系翻譯研究的社會、文化和語言的視角,清楚地揭示文學翻譯的價值,構建譯者倫理的能動空間。這樣的理論框架,包括了從宏觀、中觀到微觀三個不斷深入的過程,能夠更加充分地發揮語言作為文化與意義載體的作用,彌補了單純語言分析和文化分析的局限和不足,拓展并豐富了譯者倫理研究的路徑和方法。