環境規制、技術創新與企業績效

——基于石化行業VOCs 排污收費政策的準自然實驗

劉學之,段朵朵,張勃,孫祥棟

(北京化工大學經濟管理學院,北京 100029)

引言

針對我國面臨的環境污染嚴重、資源約束趨緊、生態系統退化的嚴峻形勢[1],習近平總書記反復倡導“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,并在黨的十九大報告中明確指出必須堅持以節約優先、保護優先、自然恢復為主的方針,形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式以及生活方式。石油化工行業(以下簡稱石化行業)產品覆蓋面廣、產業鏈長,是我國重要支柱產業之一,是國民經濟的重要組成部分;同時由于能耗高、工序復雜,石化行業也是當前我國環境治理的重點領域。

石化行業產生的揮發性有機物(VOCs)是形成臭氧(O3)和細顆粒物(PM2.5)污染的重要前體物,主要包括非甲烷烴類(烷烴、烯烴、炔烴、芳香烴等)、含氧有機物(醛、酮、醇、醚等)、含氯有機物、含氮有機物、含硫有機物等成分。為了促使石化行業企業減少VOCs 排放,提高VOCs 污染控制技術,改善生活和生態環境質量,2015 年財政部、國家發展改革委、原環境保護部制定了《揮發性有機物排污收費試點辦法》(財稅〔2015〕71 號),并于2015 年10月1 日起在各省(區、市)陸續實施。2018 年1 月1日《中華人民共和國環境保護稅法》施行后,施行兩年多的揮發性有機物排污收費政策退出了歷史舞臺,我國對VOCs 也不再單獨征收排污費。因此,2015年10 月—2018 年1 月在北京、上海、廣東等21 個省份開展的石化行業VOCs 排污收費試點工作為我們提供了一個探討石化行業環境規制與經濟績效關系的準自然實驗樣本①而同期的其他環境規制政策對全行業具有普遍約束意義,如2016 年9 月為了推動石化和化學工業結構調整和轉型升級,促進質量和效益提高而開始施行的《石化和化學工業發展規劃(2016—2020 年)》等。。本文將基于雙重差分模型(DID 模型),準確評估石化行業VOCs 排污收費政策影響企業績效的效果及機制,以便為我國環境規制政策的后續優化提供決策參考。

1 文獻述評

目前環境規制對于企業績效的影響主要存在三種觀點,分別為“抑制假說”“促進假說”“不確定假說”。“抑制假說”認為環境規制與企業績效負相關,也即環境規制會給企業帶來增加成本的困擾,主要表現在外部污染治理費用的增加以及為適應當前政策所提高的創新投入,會對生產、銷售產生新的壓力,從而影響企業經濟績效。傳統的新古典經濟學家Walley 等提出在正常情況下,環境保護會給個人或廠商帶來額外的私人成本,是對社會產生正外部效應的典型,但環境保護產生的成本并沒有使企業得到補償,反而使得企業在同行業中的競爭力下降,進而影響企業績效[2]。Barbera 認為企業在減排壓力下,污染治理成本提高將會導致化工、鋼鐵等行業生產率下降0.1~0.3,環境規制與企業生產率之間負相關[3]。Gray 等研究也發現受政府環境規制影響,污染減排成本越高的企業生產率水平越低,進而導致企業經營績效降低[4]。“促進假說”認為環境規制與企業績效正相關:在環境規制的影響下,企業積極創新生產,會在符合當前政策要求的條件下,增加生產效率,提高企業競爭力,減少由于污染排放所帶來的罰款等額外支出,同時也會形成行業壁壘,提高小微企業進入市場的門檻,在彌補創新投入成本的基礎上,提高企業的經濟效益。Porter提出的“波特假說”強調受環境規制影響的企業在合理的監管強度下,必然會考慮企業改造轉型,更新環保設備,創新生產技術,從而提高企業競爭和經濟效益[5]。Lin、Bi 指出環境規制會對技術創新產生積極的拉動效應,在幫助企業減排的同時,生產更受市場所歡迎的環保產品,提高市場競爭,合理強度下的環境規制將會帶來環境保護、企業競爭以及經濟增長之間的“三贏”[6,7]。Testa 等以建筑行業企業為研究對象,發現嚴格的環境規制對加大先進技術設備、創新產品的投資和提高企業業績都具有積極的推動力[8]。“不確定假說”認為環境規制對企業績效的影響具有不確定性:當環境規制給企業帶來的成本占總成本的比例很小時,可能不會對企業績效產生顯著影響;但同時只有適當或有效的環境規制才能促使企業選擇技術創新;此外環境規制的實施時機也會對政策效果造成影響。Sanchez-Vargas 等認為環境規制與生產率之間的關系實際上是非線性的,并且表示許多關于環境規制不同影響的爭論應當歸結于行業的異質性[9]。

國內學者對環境規制的研究不斷增多,且由于實證樣本選擇的不同而結論各異。葉紅雨等以229 家重污染行業上市公司為樣本,認為環境規制負向影響企業績效[10];趙霄偉基于地級市以上城市工業的面板數據[11]、黃清煌等基于中國30 個省份的面板數據[12]也得出了環境規制負向影響經濟績效的結論。相反地,涂紅星等以國內六大水污染密集型行業上市公司為樣本,認為環境管制對其中5 個行業的公司績效具有顯著的促進作用[13];李樹等基于重污染行業上市公司的樣本[14]、張慧霞基于滬深A 股工業上市企業的樣本[15]、李志學等基于中國火力發電企業的樣本[16]也得出了一致的結論。另外,環境規制的“不確定假說”也有不少研究結論支持。姚林如等在研究分析不同環境規制對企業績效的影響時,以規模以上大中型工業企業為樣本的實證研究發現環境規制對企業績效的影響受環境規制類型的不同而存在差異,企業績效與命令型環境規制工具呈顯著負相關,與市場型環境規制工具呈顯著正相關[17];鄒國偉等基于雙重差分法分析工業企業數據樣本,認為環境規制政策的嚴格落實會促進企業績效的提高,但當政策執行存在偏差時,既不存在“創新補償說”,也不存在“遵循成本說”,從而就不對企業績效產生影響[18]。

近年來,針對環境規制的“促進假說”,國內部分學者也探討了環境規制促進經濟績效的傳導機制。頡茂華等采用結構—行為—績效(SCP)范式驗證了環境規制是通過技術創新路徑來提高企業績效的[19]。劉和旺等在探究環境規制強度對企業全要素生產率的影響機制時,采用Olley and Pakes(OP)和Levinsohn and Pertrin(LP)半參數方法估算全要素生產率(TFP),通過面板固定效應模型分析認為環境規制對企業全要素生產率的積極影響是通過技術創新進行傳導的,驗證了“強波特假說”的成立[20]。李冬琴采用多元回歸分析研究了環境政策工具及其交互項對環境技術創新和企業績效的影響,認為在環境政策對企業績效的影響中環境技術創新表現出完全中介作用[21]。在肯定技術進步路徑的基礎上,申晨等認為結構效應是“促進假說”的另一條作用路徑[22]。除此之外,還有學者認為環保投資也是環境規制促進企業績效的重要原因[23]。

綜合國內外研究現狀可以發現,目前環境規制對企業績效影響的相關研究取得了很大的進展。學者們對于現存的不同理論觀點都給予了充分的理論探討和充足的實證支持。但是環境規制對企業績效的影響依然還有較大的拓展空間,值得進一步探究,主要表現為以下兩點:一是缺乏聚焦于行業、企業中微觀層面的“因果關系”推斷,尤其缺少聚焦石化行業的實證分析。已有研究或者基于宏觀資料探討“環境規制”這一大概念的政策實施效果,或者基于行業、企業中微觀數據探討了環境規制與經濟績效的“相關關系”,而中微觀層面準自然實驗樣本的缺失,導致了相關理論假說的中微觀層面實證支撐不足。二是現有研究缺少探討環境規制影響經濟績效的效果及其機制的時序演進關系,而明確環境規制傳導至并經濟績效并產生影響的“時間間隔”,有利于準確認識相關政策的實施效果,從而更好地進行政策優化調整。基于以上兩點不足,本文從中微觀層面出發,使用政策評估經濟學工具,在探索相關變量滯后期的基礎上,研究VOCs 排污收費政策對石化行業上市公司企業績效的影響效果及因果機理。

2 模型方法及數據處理

2.1 基準雙重差分模型

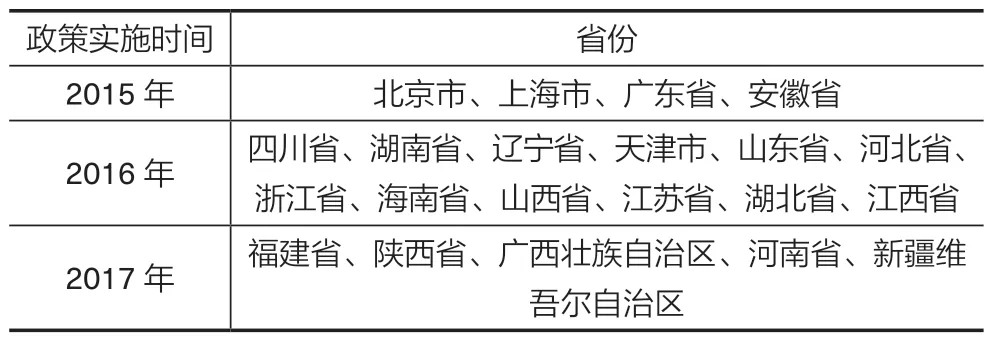

雙重差分(DID)模型是一種被廣泛使用的政策評估工具。本文將VOCs 排污收費政策實施視為一項“準自然實驗”,將石化行業中屬于政策實施范圍的上市公司作為實驗組,把行業內其他上市公司作為對照組。由表1 可以看出,從2015 年起,北京、上海、廣東、安徽首先開始試點,隨后又有17 個省份陸續加入試點。

表1 各試點省份VOCs排污收費政策時間

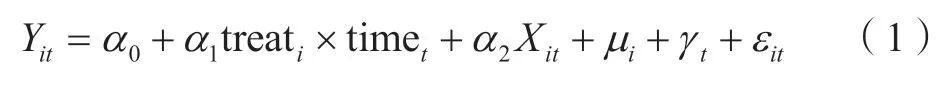

各試點省份政策實施的時間點不同,無法滿足傳統倍差法對政策實施時間點相同的要求,因此本文采取多期倍差法,賦予各試點省份石化行業上市公司不同的政策實施時間點,重點關注交互項的符號和顯著性。構建以下模型評估VOCs 排污收費政策對石化行業上市公司企業績效的影響:

式中:下標i表示石化行業上市公司;t表示時間;Yit表示企業i在年份t的績效;treat 表示VOCs 排污收費試點政策的虛擬變量,試點范圍取值為1,非試點范圍取值為0;time 表示VOCs 排污收費政策在試點省份實施時間的虛擬變量,根據各試點省份開始實施政策的時間節點,實施政策當年及隨后的年份取1,政策實施前的年份取0;Xit表示影響企業績效的其他控制變量;α0表示常數項;α1表示交互項的系數;α2表示控制變量的系數;μi表示企業固定效應;γt表示時間固定效應;εit表示隨機擾動項。

按照模型設計,雙重交乘項的系數就是本文所研究的VOCs 排污收費政策對石化行業上市公司企業績效的影響。

2.2 DID 模型的穩健性檢驗

使用DID 模型的前提是實驗組和對照組滿足平行趨勢假設,即在沒有VOCs 排污收費政策的干預下,實驗組和對照組中的企業績效變化趨勢是一致的。為了保證DID 模型估計結果的可靠性,本文設計了DID模型的平行趨勢假設檢驗。主要通過以下模型進行檢驗:

式中,dm表示年份與政策開始實施時間差的虛擬變量,若年份=2017,該省(區、市)政策實施時間為2016 時,則時間差虛擬變量d1為1,d-2,d-1,d0均為0;dm×treati表示生成的時間差虛擬變量與實驗組虛擬變量的交互項;ξ0表示常數項;βm表示交互項的系數;ξ1表示控制變量的系數。

2.3 樣本選擇與指標選取

2.3.1 樣本選擇

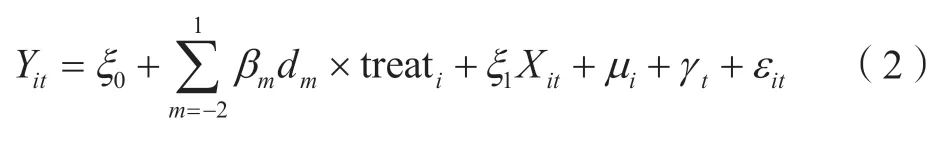

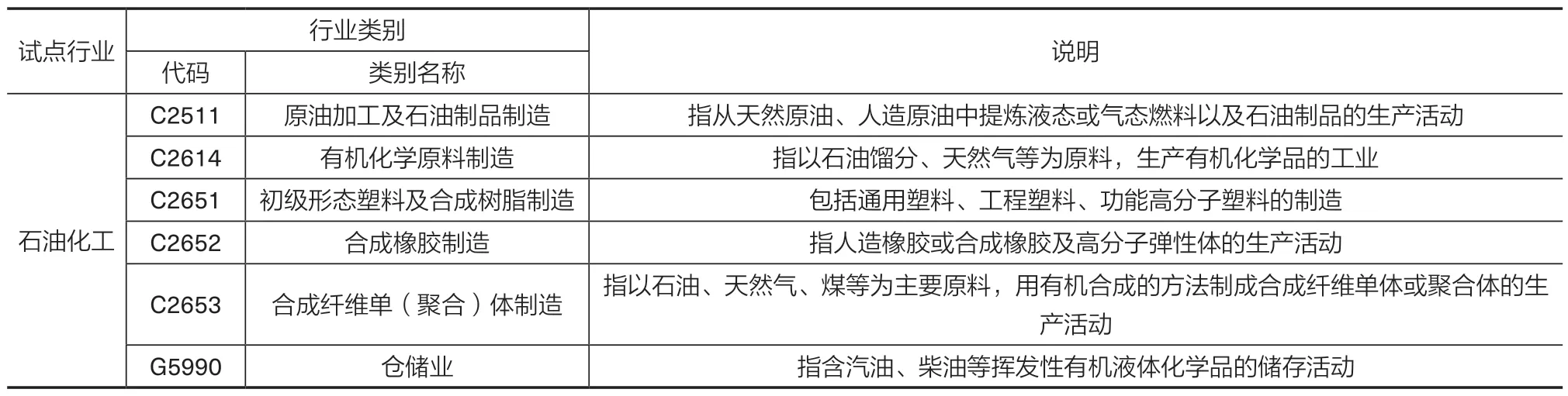

參照《揮發性有機物排污收費試點辦法》,并根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754—2011)①因為《揮發性有機物排污收費試點辦法》中對VOCs 排污收費試點行業范圍的劃分依據是《國民經濟分類》(GB/T 4754-2011),當時未發布最新標準(GB/T 4754-2017),因此,本文基于前者展開研究。,明確界定VOCs 排污收費試點行業范圍,主要涉及原油加工及石油制品制造、有機化學原料制造、初級形態塑料及合成樹脂制造、合成橡膠制造、合成纖維單(聚合)體制造、倉儲業等行業,如表2 所示。參照上述行業分類,基于Wind 數據庫,按照地域相近的原則,選取屬于“實施政策省份的石化行業大類或不實施政策省份的特定行業細類”的上市公司作為研究樣本(不包括ST 及*ST 公司)。處理后樣本容量為337 家上市公司,其中處理組樣本97 家,對照組樣本240 家,共1496 個觀測值。

3.3.2 指標選取

(1)被解釋變量。本文的被解釋變量是企業績效。在現有研究中,用來衡量企業績效的指標主要有總資產回報率[14]、利潤率[24]、主營業務利潤率[25]等。考慮到大量文獻選擇總資產報酬率(ROA)作為企業績效的衡量指標,因此本文也選擇總資產報酬率衡量企業績效。

表2 VOCs排污收費試點行業范圍

(2)解釋變量。環境規制的度量至今還沒有一個統一的標準,一般是根據研究側重點不同而選擇不同的代理變量進行衡量,有使用污染物排放水平或治理投入進行測度的[26-28],也有使用政策實施節點的虛擬變量進行測度的[18]。考慮到本文優先考察VOCs 排污收費政策與企業績效的因果效應,因此本文的解釋變量是實驗組別虛擬變量和政策實施時點虛擬變量的交互項。

(3)控制變量。企業績效的影響因素較多,為盡可能地避免因遺漏變量而導致的內生性問題以及估計結果的偏誤,筆者充分梳理了現有研究文獻,并發現企業規模[29]、資產負債率[30]、資產流動性[31]、企業存續年限[32]是影響企業績效的最主要因素。基于現有實證經驗,本文引入資產負債率(LEV)、企業規模(SIZE)、資產流動性(LIQ)、企業存續年限(AGE)作為控制變量,從而盡可能使實驗組與對照組處于相似的外生環境中。相關變量的描述性統計如表3所示,描述性統計中各變量觀測值數量存在略微差異,主要由于樣本企業中部分指標個別數據缺失。

3 實證檢驗與分析

3.1 基本回歸結果

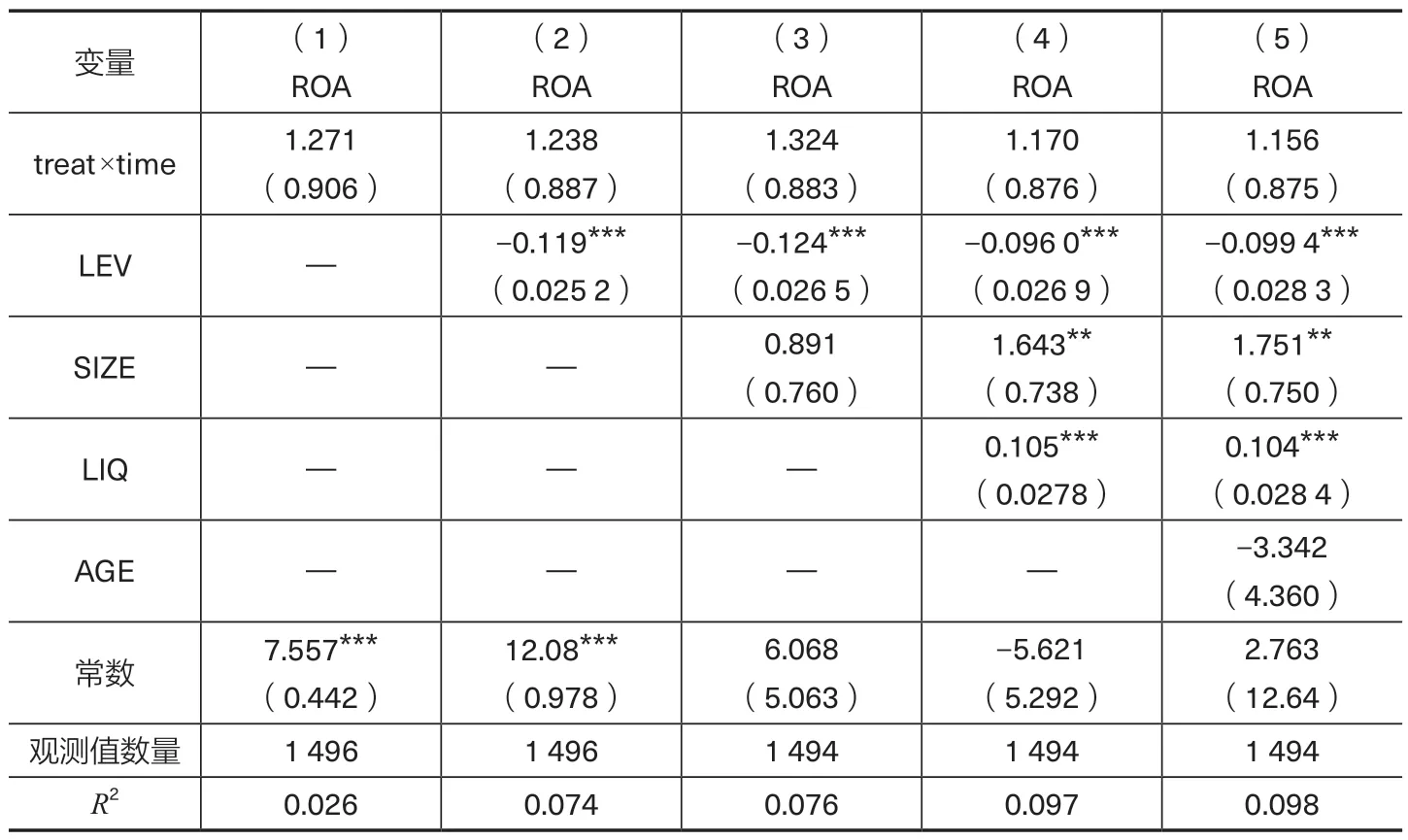

基于式(1)及相關控制變量的選取,文章首先分析了VOCs 排污收費政策對石化行業上市公司企業績效的影響,結果如表4 所示。表4 第(1)列中列示了交互項(當期)對企業績效的回歸結果,第(2)至(5)列為依次引入控制變量后的回歸結果,綜合五次回歸結果可以發現,政策實施當期對企業績效的影響符號為正,但在10%的概率水平上不顯著。現實中,試點省份VOCs 排污收費政策的開始時間并非全部發生于年度初期,相反地,大部分發生于年中或年末,因此若仍使用當年的財務績效作為被解釋變量,會大大減弱解釋力度。理論上,“波特假說”認為環保政策對經濟產生影響的主要途徑是促進企業進行技術創新或采用創新性技術進而影響企業績效,雖然可能在短期內增加成本,但在長期內可以提升企業生產效率,增加企業競爭力、促進經濟增長。也就是說短期內,VOCs 排污收費政策不會提高石化行業上市公司企業績效。

表3 描述性統計

表4 政策實施當期與企業績效的回歸結果

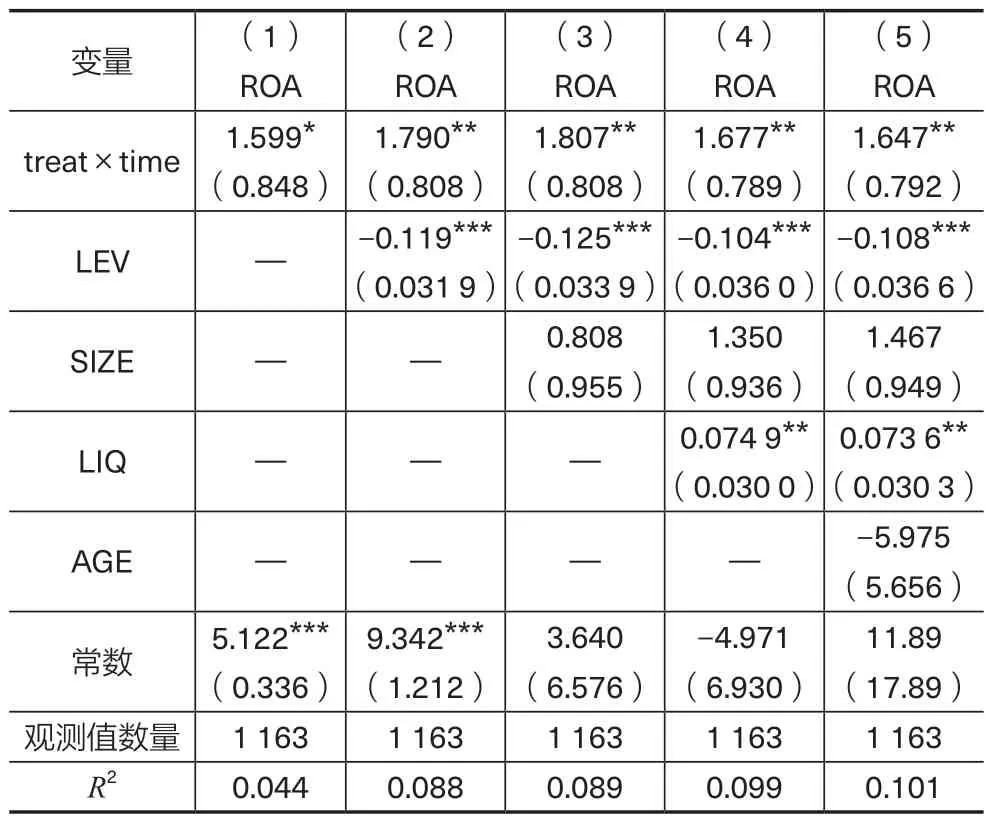

基于以上分析結果,同時參考余偉等的研究,充分考慮政策實施效應具有一定的滯后性[33],本文采用滯后一期的交互項進行回歸分析,結果如表5 所示。表5 中第(1)列為滯后一期的交互項對企業績效的回歸結果,我們發現VOCs 排污收費政策實施對企業績效呈現正向影響。第(2)至(5)列為依次引入控制變量后的回歸結果,可以發現滯后一期的交互項的估計系數符號和顯著性水平沒有發生實質性改變,均表現為正向影響。以引入完整控制變量的第(5)列回歸結果進行具體分析,VOCs 排污收費政策的實施使ROA 提高了1.647 個百分點,并在5%置信水平上通過顯著性檢驗。

表5 政策實施(滯后一期)與企業績效的回歸結果

控制變量的估計結果也和預期基本一致:資產負債率越高,越不利于企業績效的提高;企業規模越大,越有利于企業績效的提高;企業流動性越強,越有利于企業績效的提高;而企業存續年限與企業績效關系不顯著。

3.2 穩健性檢驗

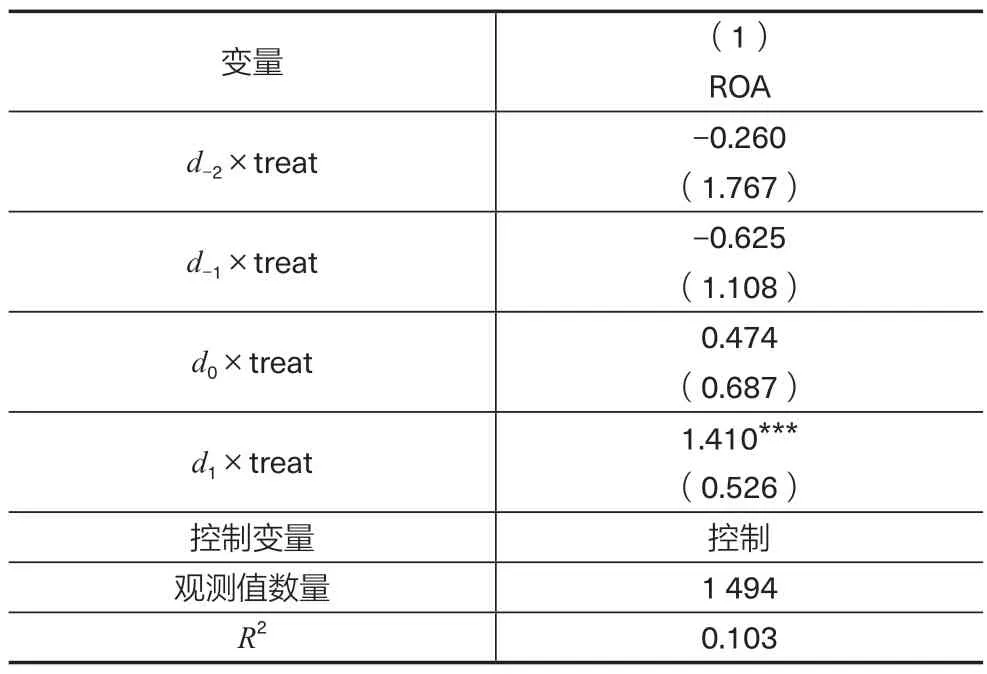

為保證研究結論的可靠性,本文進一步實施平行趨勢檢驗。平行趨勢檢驗結果如表6 所示。可以看出政策實施前兩年(d-2×treat)、前一年(d-1×treat)的虛擬變量對企業ROA 的影響均不顯著,符合平行趨勢假設。同時政策實施當年(d0×treat)不顯著,政策實施后一年(d1×treat)顯著,進一步證實了前文采用政策虛擬變量滯后一期所得回歸結果的穩健性,也即證實了政策實施顯著地促進了企業績效的提高,但存在一定的滯后性。

表6 平行趨勢檢驗結果

3.3 影響機制檢驗

前文實證結果得出VOCs 排污收費政策對石化行業上市公司企業績效會產生促進作用,“波特假說”認為環境規制會使企業加大創新投入,積極推動綠色技術的研發、環保設備的升級,從而使企業生產效率得以提高[20],企業競爭力得以提升,同時還能夠降低企業的排污費用,實現環保與效益的雙贏。沿著“波特假說”的理論脈絡,本文進一步探討石化行業VOCs排污收費政策對企業績效的影響機制,即VOCs 排污收費政策是否通過技術創新促進了企業績效的增長。在尋找技術創新的衡量指標時,采用現有研究中的普遍做法,將研發支出作為衡量指標。同時為了避免異方差的影響,參考毛劍峰等以及嚴焰等的做法,將研發支出取對數處理[34,35]。進一步地,本文選擇將當期研發支出作為中介變量引入實證方程,主要從企業實際運營角度考慮,當年研發費用支出大多是由企業上年預算決定,這在很大程度上回避了內生性問題。相關做法也在已有研究中得到了論證[36-39]。

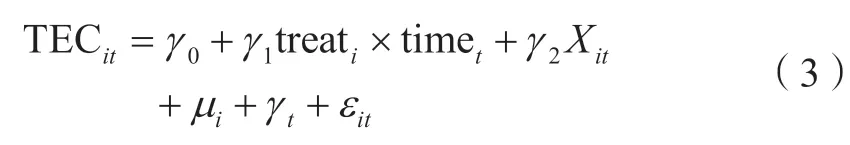

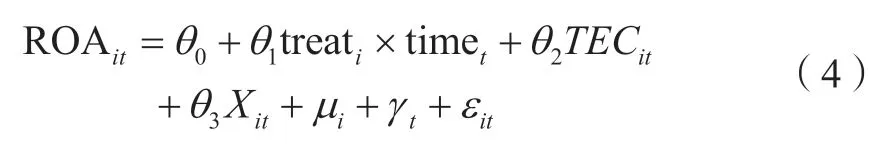

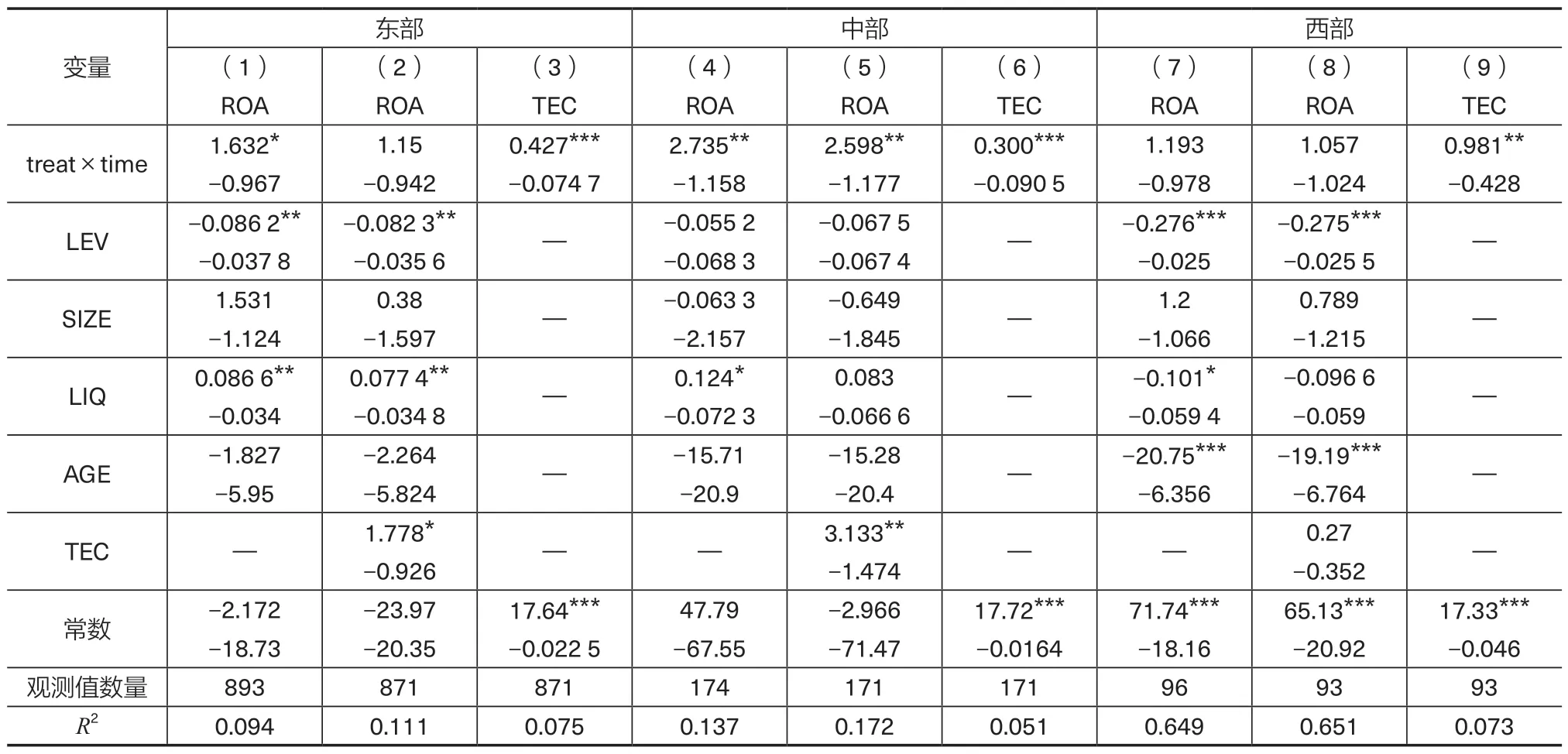

根據基準DID 模型(滯后一期)的計算結果,文章進一步采用逐步回歸法進行“波特假說”的中介效應檢驗,在表5 實證回歸結果的基礎上,根據式(3)檢驗交互項對假定的中介變量化技術創新TEC 的影響,最后,在式(1)的基礎上引入中介變量TEC 構建式(4)進行進一步實證。

中介效應檢驗的回歸結果如表7 所示(其中觀測值數量存在差異的原因主要在于樣本企業存在缺失個別年份科技創新的數據)。表中第(1)列為基準DID(滯后一期)結果,表中第(2)列為交互項與中介變量的回歸結果,交互項系數在1%置信水平上顯著為正,說明實施VOCs 排污收費政策,會增加下一年度上市公司的研發支出,也即促進企業的技術創新;表中第(3)列為在基準DID 模型(滯后一期)的基礎上引入中介變量的回歸結果,交互項系數為正但不能拒絕0 假設,中介變量在5%置信水平上顯著為正。從而論證了石化行業VOCs 排污收費政策的實施使企業加大研發投入,推動技術創新,推動企業績效提高。

表7 中介效應檢驗回歸結果

3.4 異質性分析

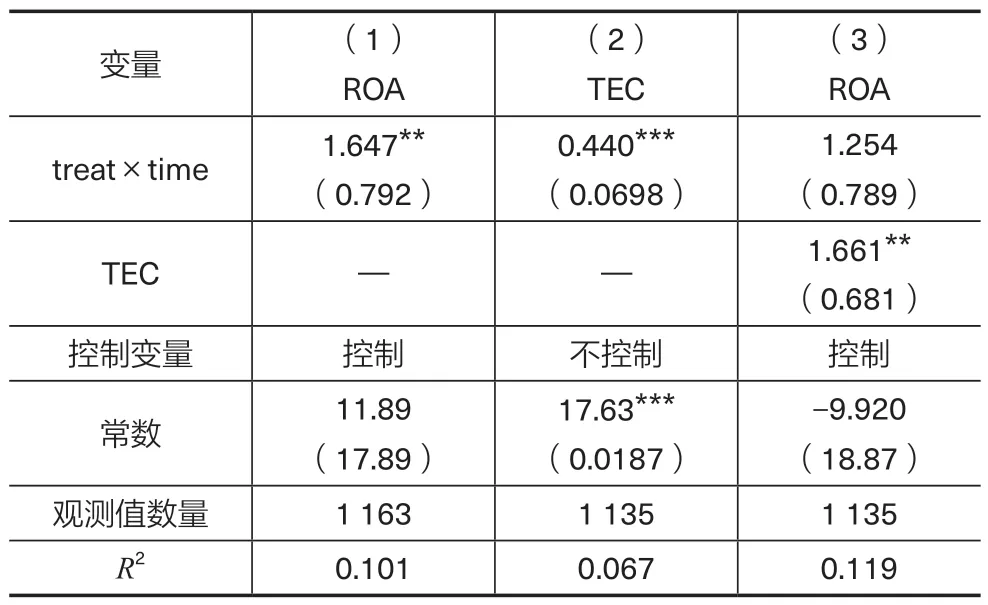

進一步地,考慮到地區差異性,根據國家統計局對東中西地區①東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南等11 個省份;中部地區包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8 個省份;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等12 個省份。的劃分,文章依次對不同區域進行實證分析及中介效應檢驗,檢驗結果如表8 所示(觀測值個數存在差異的原因主要在于樣本企業存在缺失個別年份科技創新的數據)。表中第(1)列、第(4)列、第(7)列為基準DID(滯后一期)模型回歸結果,第(2)列、第(5)列、第(8)列為引入中介變量后的回歸結果,第(3)列、第(6)列、第(9)列為中介變量與滯后一期交互項的回歸結果。

分區域看,第(1)~(3)列為東部地區的分析結果。從第(1)列可以看出,交互項系數為1.632,在10%置信水平上通過顯著性檢驗,表示VOCs 排污收費政策的實施使ROA 提高1.632 個百分點,即政策的實施對東部地區石化行業上市公司的企業績效呈現顯著的促進作用。從第(2)列、第(3)列可以看出,政策的積極效果是通過促進技術創新的提高,從而實現企業績效的增長,存在完全中介效應。第(4)~(6)列為中部地區的分析結果。從第(4)列可以看出,交互項系數為2.735,在5%置信水平上通過顯著性檢驗,表示VOCs 排污收費政策的實施使ROA 提高2.735 個單位,VOCs 排污收費政策對中部地區石化行業上市公司的企業績效也呈現出顯著的促進作用,并且其影響機制與東部地區相同,與東部地區存在差異的是,在引入中介變量后,交互項系數依然顯著但絕對值略有降低,如表中第(5)列結果所示,表明技術創新在政策對企業績效的影響機制中體現出的是部分中介效應。第(7)~(9)列為西部地區的分析結果。從第(7)列可以看出,VOCs 排污收費政策對西部地區石化行業上市公司企業績效的影響不顯著。但是從第(9)列可以看出,政策的實施對技術創新同樣存在顯著的促進作用。總體上看,VOCs 排污收費政策對東中西不同地區的影響具有區域差異性,具體表現為對中部地區石化行業上市公司企業績效的促進作用最強且最顯著,東部次之,西部則無顯著影響;VOCs 排污收費政策在東中區域的影響機制與全樣本的結果保持一致,表現為通過促進企業技術創新,提高企業績效的傳導路徑,西部地區的技術創新補償作用不顯著。

針對環境規制對企業績效的促進效果在東、中、西部地區存在的差異性,文章推斷主要是由于區域發展階段的不同。東部地區經濟發展一直處于國內領先地位,且現階段企業綠色技術水平本身處于一個較高的地位,在污染減排方面已取得顯著成效,能夠較大程度地降低排污收費的成本,因而新的環境規制對企業績效的提升效果不及中部;中部地區現階段經濟發展水平雖然不及東部,但正因為當前基準低,所以環境規制在中部地區發揮的創新補償作用最為明顯;而西部發展相對落后,為了促進經濟發展,政府往往給予很多優惠政策,在一定程度上可以彌補企業關于VOCs 排污收費政策所應付出的成本,雖然環境規制在西部地區表現為正效應,但并不是主要由環境規制的實施造成的,這也正是環境規制對西部地區企業績效不顯著的原因。

表8 不同地區模型回歸結果

針對技術創新的中介效應在東、中部地區存在的差異性①西部地區環境規制對企業績效無顯著影響,因此不做分析。,本文推斷主要是由于企業發展路徑的不同。東部地區經濟基礎雄厚,產業集聚度高[40],企業在競爭激烈的市場中謀求更高的發展主要取決于技術創新,因此技術創新在東部地區體現出完全中介效應。中部地區由于硬性條件的限制,在諸多方面都有可提高的空間,并非完全依賴技術創新才能促進企業經營績效的提高,尤其對于企業快速成長階段,技術創新并不是唯一的必經之路,這就解釋了為什么技術創新在中部地區體現出的是部分中介效應。

4 結論與政策啟示

本文以VOCs 排污收費政策為準自然實驗,基于石化行業337 家上市公司數據,在平行趨勢檢驗的基礎上,運用雙重差分模型,實證研究了VOCs 排污收費政策對石化行業上市公司企業績效的影響結果及因果機制,得到以下三點結論:

一是環境規制對石化行業企業績效的正向影響具有滯后性。VOCs 排污收費政策實施當期對企業績效的影響不顯著,而政策的實施對次年企業績效具有顯著的正向影響,使得企業ROA 平均提高了1.677 個百分點。二是環境規制對石化行業企業績效的促進作用是通過企業的技術創新實現的。企業受到環境規制后,為減少或避免由于污染排放而造成的環保支出,會通過加大研發投入以升級環保設備、創新新技術,從而實現了減少污染排放與提高企業績效的雙贏局面,論證了“波特假說”在中國石化行業的有效性。三是環境規制對石化行業企業績效的影響具有區域差異性。VOCs 排污收費政策的實施對東、中地區具有顯著的正向影響,對西部地區則無顯著影響。政策的實施通過技術創新(完全中介)使東部地區企業ROA平均提高了1.632 個百分點,使中部地區企業ROA 平均提高了2.735 個百分點。

根據以上研究結論,本文的政策啟示有:第一,擴充VOCs 的征稅品種。加強生態文明建設,進一步加大石化行業生態環境保護的政策實施力度。考慮到VOCs 是近地面臭氧、二次細粒子生成的重要前體物,治理VOCs 對控制臭氧、PM2.5,改善大氣環境質量具有迫切的現實意義,建議進一步完善并豐富納入征稅范圍的VOCs 種類,在提升石化企業經濟績效的同時,實現環境保護。第二,堅持推進科技創新。進一步加強石化行業企業的科技投入,聚焦石化行業發展的共性、關鍵技術的研發,鼓勵企業開展創新活動,將環境規制的壓力轉化為企業績效增長的動力。第三,西部地區的環境規制需因地制宜。需在優化西部地區石化行業發展環境、提升西部地區石化企業的內生發展動力的基礎上,合理劃定環境規制強度區間,探索依靠環境規制驅動企業增長的可能路徑。