富營養化水體快速除藻方法研究

(北京市陳經綸中學帝景分校,北京 100020)

1.研究背景

水體富營養化指的是水體中氮、磷等營養鹽含量過多而引起的水質污染現象。在我國,水體富營養化表現突出,2019年生態環境部公布的《中國生態環境狀況公報》顯示,開展水質監測的110個重要湖泊、1931個地表水質斷面(點位),I~III類水質斷面(點位)占74.9%,劣V類占3.4%,而其中導致水體污染的最主要因素就是氮磷超標導致水體富營養化。水體富營養化進一步加劇了了我國淡水資源的短缺,影響了生態系統的穩定性,對經濟社會發展和人們的生產生活都產生了巨大影響[1]。

治理水體富營養化的方法多元,可以分為物理、生物和生化等三大類,具體包括高壓除藻、超聲波、電催化、混凝氣浮法、改性黏土除藻、鎖磷劑、高效微生物制劑等[2]。改性黏土除藻被認為是目前最具有前景的除藻技術[3],其是針對天然黏土除藻的不足,通過化學或物理的手段改變黏土顆粒( 如硅藻土、紅土、膨潤土、蒙脫石等) 的表面狀況,從而提高其吸附性能和殺藻效果,具有成本低、無污染等優勢。目前改性黏土中添加試劑多元,效果各異,本文的目的是通過實驗,在PAC、淀粉之間尋求其改良土壤除藻材料的最佳配比,進而提高藻類絮凝的效率和資源利用的效率。

2.實驗過程

2.1 實驗器材和試劑

2.1.1 器材

洗瓶、滴管、移液槍、燒杯、錐形瓶、容量瓶、量筒、藥匙、試管、ME204E電子秤、紫外可見光分光度計DR6000(哈希公司)、ZR4-6混凝實驗攪拌機(深圳市中潤水工業技術發展有限公司)。

2.1.2 試劑

去離子水、太湖湖邊土(馬山鎮,小于90μm)、聚合氯化鋁(PAC,購自天津大崗有限公司)、藻粉、玉米淀粉。

2.2 實驗準備

2.2.1 配置實驗儲備溶液

PAC用去離子水溶解配置成1g/L的溶液備用;太湖岸邊土使用去離子水配置制成10g/L溶液備用;銅綠微囊藻粉溶液用自來水溶解配置成0.2g/L溶液備用;淀粉溶液用去離子水溶解制成10g/L溶液備用。

2.2.2 絮凝除藻試驗

在六聯攪拌器上進行絮凝攪拌,將300ml的藻溶液加入500ml燒杯中,開啟攪拌程序。試驗時,攪拌程序設置為快速攪拌(300r/min)1min,中速攪拌(120r/min)2min,慢速攪拌(40r/min)10min。絮凝試驗在室溫(25℃)下進行。開啟攪拌后根據實驗數據依次加入淀粉溶液、PAC溶液和黏土懸濁液。絮凝試驗結束以后保持燒杯靜置,于液面2cm下小心吸取溶液進行藻濃度檢測。藻濃度檢測方面采用血球板計數法,具體操作如下,取水樣根據濃度適度稀釋,取稀釋后藻液在電動顯微鏡(Axioskop 2 mot plus、卡爾蔡司、德國)下計數,每個樣品計數3次,取平均值。所有的絮凝實驗平行進行三次。藻去除率的計算公式如下:

藻去除效率=(初始藻細胞濃度?絮凝后藻細胞濃度)/初始藻細胞濃度×100%。

2.3 實驗過程

2.3.1 模擬藻液配置

第一步,取0.2g/L藻粉溶液分別倒入6個燒杯,作為模擬富養水體。

第二步,將6個燒杯放在六聯攪拌器上,啟動六聯攪拌器并加入不同比例溶液。

2.3.2 絮凝除藻實驗

為得出試劑PAC和淀粉的最佳比值,分別進行2組對比實驗。

改變PAC用量:分別加入濃度為40mg/L 的淀粉溶液1.2ml,濃度為100mg/L黏土懸濁液3ml;改變PAC的用量為10mg/L、20mg/L、30mg/L、40mg/L、50mg/L,即分別加入3ml、6ml、9ml、12ml、15ml濃度為1g/L PAC溶液。

改變淀粉用量:分別加入濃度為20mg/L的PAC溶液6ml,濃度為100mg/L黏土懸濁液3ml;改變淀粉的用量為40mg/L、100mg/L、200mg/L、250mg/L、300mg/L、400mg/L,即分別加入 1.2ml、3ml、6ml、7.5ml、9ml、12ml濃度為10g/L淀粉溶液。

3.結果與討論

3.1 淀粉用量改變對絮凝除藻的影響

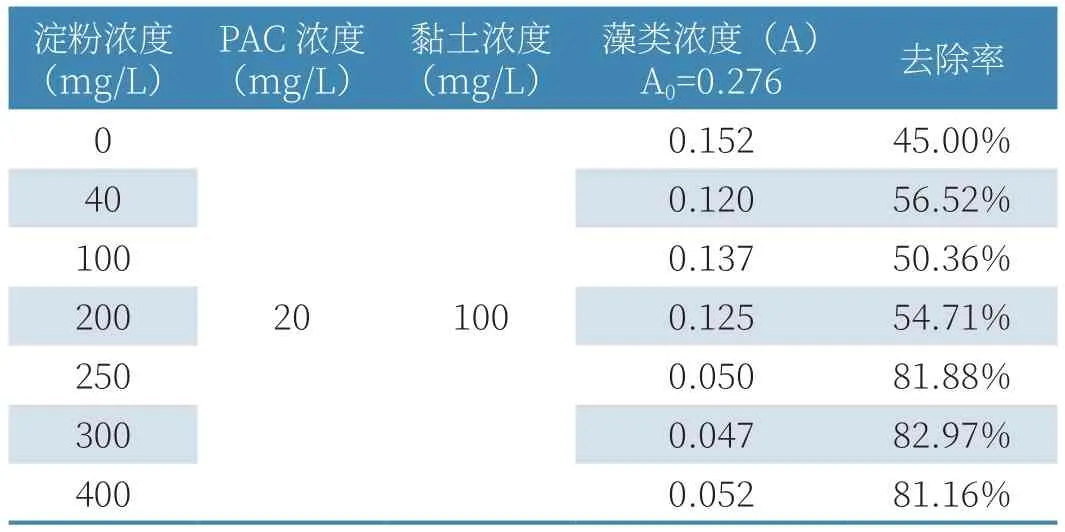

固定PAC的質量濃度為20mg/L,改變淀粉的投加量,研究結果如表1所示。結果表明,隨著淀粉的加入,藻去除率的逐漸升高,最高可以達到82.97%,大大提高了單一PAC改性黏土的除藻性能。而且,還發現隨淀粉投加量增加,藻去除率出現先升高后降低的趨勢,可能是由于膠體吸附了過多陽離子淀粉,使之帶正電荷,從而發生排斥現象,反而影響了絮體的可凝聚性,除藻率反而下降。

表1 淀粉濃度改變的實驗結果

3.2 PAC用量改變對絮凝除藻的影響

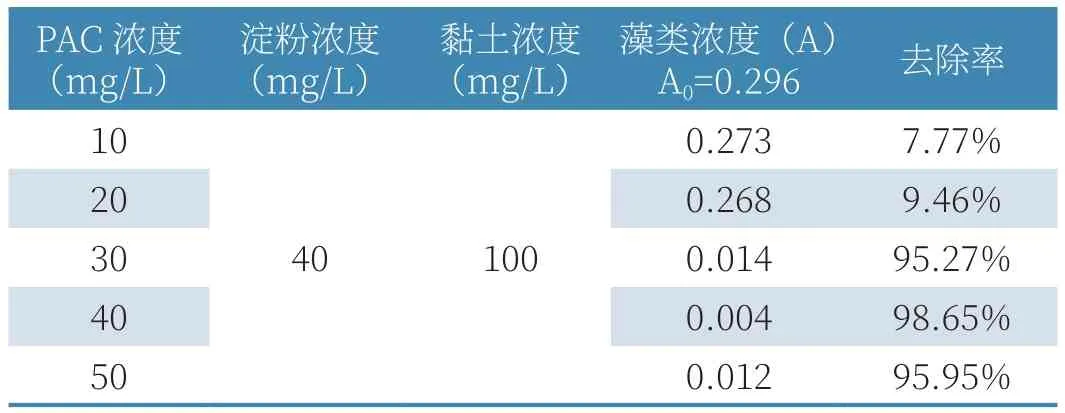

當淀粉濃度保持不變時,研究改變PAC用量對藻去除率的影響,研究結果如表2所示,PAC的加入大大降低了淀粉的用量,隨著PAC濃度不斷升高,藻類去除的效率出現先升高后降低趨勢,且在PAC濃度為40mg/L,淀粉的濃度為40mg/L時,藻的去除效率達到最大98.65%。由于膠體吸附了過多PAC,使之帶正電荷,從而發生排斥現象,反而影響了絮體的可凝聚性,除藻率反而下降。

表2 PAC濃度的實驗結果

3.3 絮凝除藻機理

由于藻類細胞顆粒是帶負電荷的,黏土顆粒的表面也是帶負電荷的,從而發生相互排斥現象,影響了絮凝效果[4]。帶正電荷的改性劑PAC和陽離子淀粉,具有最佳的電中和作用。帶正電荷的PAC和淀粉通過靜電引力作用,吸附帶負電荷的藻類細胞顆粒,對其表面的負電荷進行中和,使其脫穩而聚集,進而形成絮團。

由實驗結果可知,隨PAC或淀粉投加量增加,去除率出現先升高后降低的趨勢。開始通過電中和作用,促進顆粒懸浮物的凝聚和沉淀。但當PAC或淀粉投加量超過一定限度時,由于膠體吸附了過多PAC或淀粉,使之帶正電荷,從而發生排斥現象,影響了絮體的可凝聚性,除藻率反而下降。

4.結論

本實驗以太湖富營養化的典型物種銅綠微囊藻為研究對象,通過對比實驗研究了淀粉、PAC對黏土進行改性從而提升其絮凝除藻能力,并確定了材料的最佳配比用量。研究發現不同試劑對于黏土改性作用存在很大差異,在藻類去除中發揮不同作用。根據幾組對比實驗,得出了實驗中最佳的結果,即淀粉濃度為40mg/L,PAC濃度為40mg/L,此時藻類的去除效率最高,為98.65%。