我國自改革開放以來二元經濟結構測度及收入差距分析

一、引言

自改革開放以來,我國工業結構逐漸完善,工業產值增加為我國國內總產值的提高做出了不小的貢獻。值得注意的是,我國的二元經濟結構現象仍然存在,從事農業種植獲得的收入相較于從事現代工業生產獲得的收入存在差距。近年來,農民愈來愈傾向外出務工,大量剩余勞動力發生轉移。

二、文獻綜述

城鄉居民收入差距受到多種因素的影響,發生機理十分復雜。當下我國二元經濟結構與城鄉居民收入差距影響因素研究分為以下幾個方面:一是城鄉二元濟結構的分析及相關模型的介紹。楚永生、王云云、高頔(2019)將劉易斯模型與托達羅模型進行比較分析,分別詳細介紹兩個模型的異同點和局限性。高小明、郭劍雄(2020)運用比較勞動生產率、二元對比系數和二元反差系數三個指標說明二元經濟結構的存在,城鄉差異明顯。二是關于城鄉收入差距的相關理論、影響因素進行分析。陳斌開、林毅夫(2013)指出優先發展重工業的戰略導致城市化水平降低,擴大城鄉收入差距。蔡昉(2003)解釋了傳統城鄉狀況與勞動力轉移的關系,利用描述二元經濟結構的劉易斯模型、拉尼斯-費景漢模型和托達羅模型來解釋城鄉收入差距問題。

三、二元經濟結構概述及測度

二元經濟結構指發展中國家同時存在傳統農業部門與現代工業部門;描述二元經濟結構的模型有劉易斯模型與托達羅模型等。劉易斯模型于1954 年提出,旨在解決發展中國家的面臨的二元經濟結構問題,拉尼斯、費景漢等人完善此模型,最終形成拉尼斯-費景漢模型,并提出農業應與工業均衡發展的觀點。劉易斯模型提出在農村勞動力無限供給的情況下,勞動力發生轉移,用以支撐城市工業發展和資本積累。然而,該模型在假設中忽視了農村勞動生產率并非一成不變,并且農村勞動力也不能無限供給等問題。二元經濟結構在發展中國家屢見不鮮,因此有必要采用有效數據測度我國二元經濟結構強度,主要測度指標有:比較勞動生產率、城鄉二元對比系數和二元反差指數三個,通過查詢國家統計局官網的相關數據,并根據以下測度指標的計算方法加以計算,就可以得到我國自改革開放以來的二元經濟結構演變趨勢。

(一)比較勞動生產率及其計算

比較勞動生產率指一個部門的產值比重與本部門勞動力就業比重的比值。農業部門與非農業部門的比較勞動生產率的差距越大,二元經濟強度越大。假設G 表示國民生產總值,G1 表示農業部門生產總值,G2 表示非農業生產總值,則有G=G1+G2。同時假設經濟中總共具備的勞動力數量為L,其中L1 單位的勞動用于農業生產,L2 單位勞動用于非農業生產,有L=L1+L2。G1/G 表示農業部門產值在國民生產總值中的占比,L1/L 表示農業部門勞動力就業人數在整個就業人數中的比重;G2/G 表示非農業部門的生產總值在總產值中的比重,L2/L 表示非農業部門勞動力就業占比。設農業部門比較勞動生產率為B1,則設非農業部門比較勞動生產率表示為B2,有

(二)城鄉二元對比系數及其計算

本文計算的城鄉二元對比系數指農業部門比較勞動生產率與非農業比較勞動生產率之比,介于0 與1 之間,假設元對比系數用R1 來表示,B1、B2 分別為農業部門比較勞動生產率與非農業部門的比較勞動生產率,則R1=B1/B2。

該指標與二元經濟結構強度的變動相反,即當城鄉二元對比系數越大時,我國二元經濟結構強度越大;相反地,若數值越小,則我國二元經濟強度越小。

(三)二元反差指數及其計算

本文計算的二元反差指數是指非農業部門產值比重與勞動力比重之差的絕對值,表達含義與城鄉二元對比系數恰好相反。假設用R2 來表示二元反差指數,則,由于G=G1+G2,L=L1+L2,所以式子可以簡化成:該數值大小與二元經濟結構強度呈現出正向變動關系,二元反差系數越大二元經濟結構越明顯,反之則趨向一元經濟結構;此外,該指標是通過坐差得來,所表明二元經濟結構意義不如比較勞動生產率和二元對比系數這種比值得來的清晰。

四、我國自改革開放以來的二元經濟結構問題

我國是世界上最大的發展中國家同時也是農業大國,同時擁有農業部門與工業部門,從而無法回避二元經濟結構問題,主要表現在農業部門與非農業部門產值不同、勞動力分配不同等方面,因此通過查詢國家統計局歷年統計年鑒與統計公報得到我國1978 年-2019 年的城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入、農業總產值、非農業總產值、農業就業人數、非農業就業人數等相關變量,并加以計算,就可得出比較勞動生產率、城鄉二元對比系數、二元反差指數的具體數值。

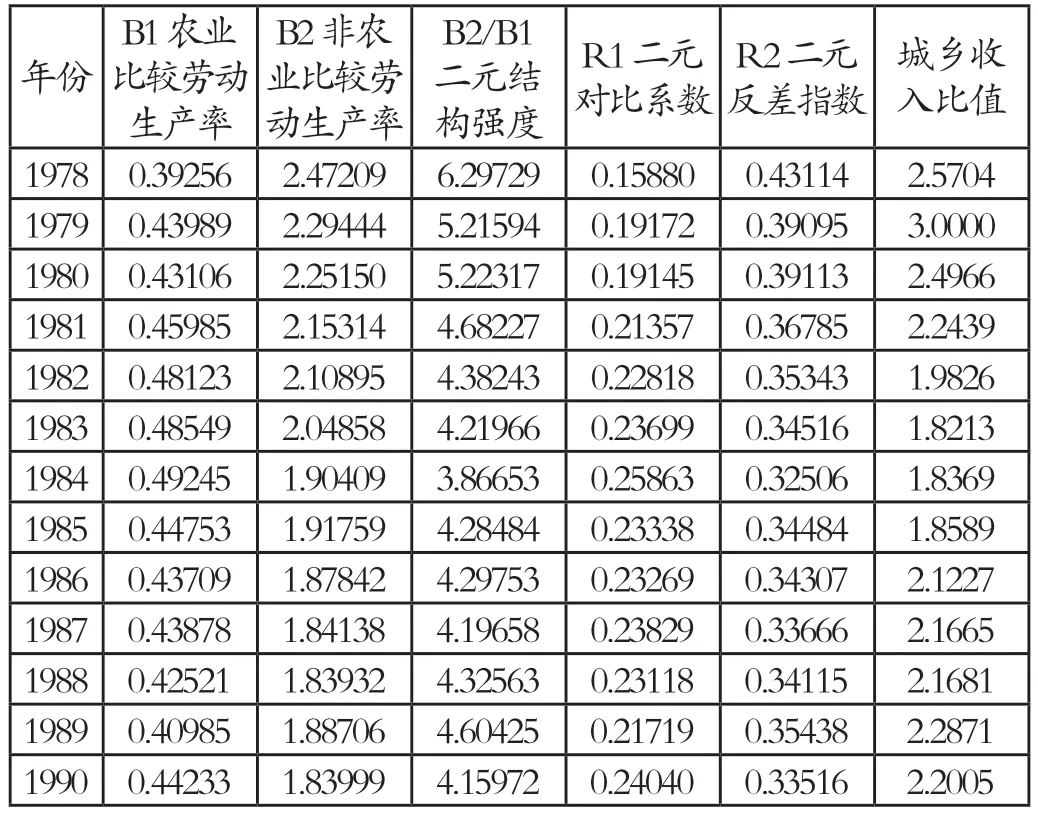

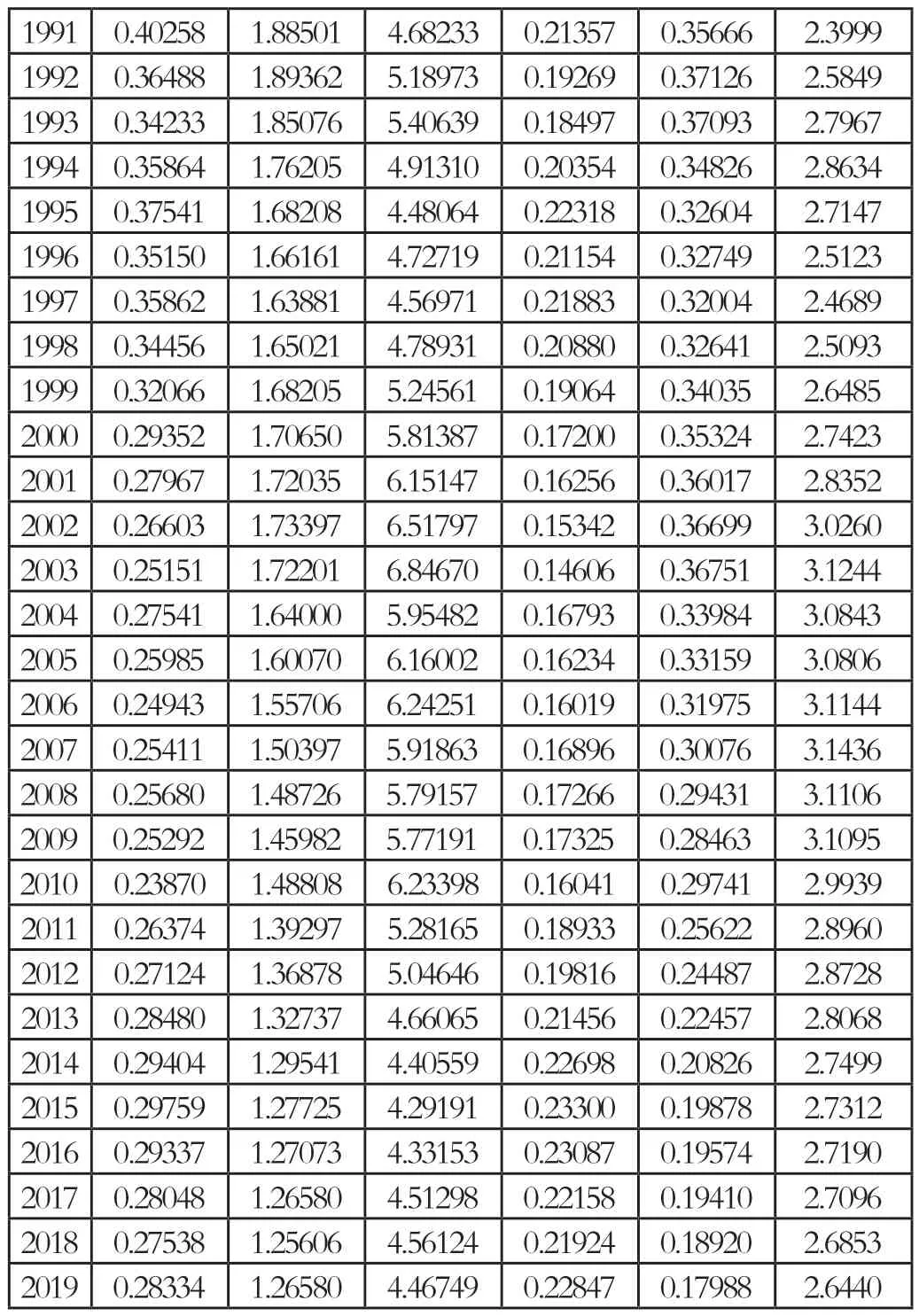

表1 反映了我國1978 年-2019 年二元經濟結構變動的基本趨勢,用比較勞動生產率、城鄉二元對比系數、二元反差指數來測度我國經濟結構所處狀況。農業部門比較勞動生產率先上升后逐漸下降的趨勢,在1984 年達到最大值為0.49,而非農業比較勞動生產率則呈現出逐年下降的趨勢,兩者差距越大,二元經濟結構越明顯;兩者差距存在先減小后增加又減小的趨勢。2019 年農業產值比重為7.1%,勞動力占比25.1%,農業部門比較勞動生產率為0.28;非農業部門產值比重為92.9%,勞動力比重為74.9%,故非農業部門比較勞動生產率為1.27,農業部門與非農業部門二元經濟結構強度達4.47,差距仍然存在,說明我國二元經濟結構較為明顯。

二元對比系數越大經濟中二元經濟結構強度越低;表1 表明改革開放幾年二元對比系數較高,隨著近幾年產業結構的不斷優化升級,二元對比系數逐漸增大,說明二元經濟結構雖然存在,但情況有所改善。相反地,二元反差系數越小則經濟結構的二元特征表現不明顯,縱觀1978-2019 年計算得來的二元反差系數,呈現出先上升后下降的趨勢,并在2019 年達到歷史低點,也可以說明我國雖存在二元經濟結構,但是這種情況隨著我國現代化建設進程的推進而逐漸得到改善。

總之,通過以上分析可得出,自改革開放以來,我國二元經濟結構首先較為明顯,經過幾十年的建設和近些年的崛起,二元經濟結構雖然存在,但是情況得到緩解。

表1 我國1978-2019 年經濟結構變動情況

數據來源:根據1978-2019 年《中國統計年鑒》及國家統計局相關數據計算得來

五、縮小二元經濟結構收入差距的途徑

(一)適當放寬戶籍限制

戶籍制度對城市務工人員的各方面均產生了影響,主要體現在城市外來務工人員的子女教育、醫療、社保等方面無法得到正常保障。應放寬戶籍限制,逐漸減小因戶籍制度帶來的區別待遇,使得務工人員能夠享受城市居民的基本福利,使得基礎公共服務能夠全面覆蓋,促進勞動力有效轉移,縮小城鄉收入差距,為我國城鄉經濟早日實現一元化作出貢獻。

(二)政策傾斜,平衡農村地區資源分配

針對教育資源地區不平等現象,國家政策應向農村地區傾斜,支援農村地區教育的發展。加大農村地區基礎教育投入和培訓,提升農村地區鄉村教師的工資與待遇,平衡教育資源。通過對農村地區人們進行培訓,為城市輸入高技能和高水平的人力資源,保障農民實現充分就業。

(三)增強自主創新能力

創新是全國快速發展必不可少的推動力。無論城市還是鄉村地區,均需增強自主創新能力。我國耕作面積較多,鄉村地區需要轉變農業耕種方式,因地制宜種植農作物;加大農業機械的研發,進行大規模耕種以提高農業生產效率,讓農村農業融入現代化工業發展中,為減少我國城鄉居民收入差距作出貢獻。