耕地后備資源調查與評價的思考

李 先

吉林省國土資源調查規劃研究院,吉林 長春 130061

0 引言

耕地后備資源是耕地的重要儲備,全面查清耕地后備資源,可以摸清家底,對于糧食生產、耕地保護、生態文明建設,具有非常重要的現實意義。

1 耕地后備資源現狀

我國未利用地資源豐富,但作為耕地后備資源,適宜開發的土地卻非常稀少。在土地很少的開發過程中,由于缺乏相應的保護措施,生態環境保護意識薄弱,部分未利用地土地資源被大量盲目開發利用、過度開發,導致生態環境遭到破壞,嚴重影響土地可持續利用,耕地后備資源開發壓力很大。

2 耕地后備資源調查評價的原則

耕地后備資源調查評價對象不是區域內所有土地,只是研究區域內的耕地后備資源,然后依據原則進行宜耕土地等級劃分。

為科學、準確地評價耕地后備資源,應遵循以下三條原則:

第一限制性:根據《全國耕地后備資源調查評價技術方案》,結合本地區耕地資源基本情況,從生態環境、立地條件、氣候條件、區位指標等4個方面選擇評價指標,具體11項評價指標。詳見表1。

采取此種方法進行評價,11項參評指標中有任一指標項不滿足宜耕條件,將該單元劃分為不宜耕的耕地后備資源。參評指標都適宜耕種,劃分為耕地后備資源。

第二適宜性:在保護和改善環境的前提下,充分考慮適宜性,注重生態效益、經濟效益和社會效益,根據區域特點,有針對性地選擇開發和利用,滿足生產建設和國家級耕地后備資源開發的需要。

第三便利性:應該考慮目前開墾技術條件下是否具有經濟可行性,開發中水源狀況、地質狀況、改造難易程度、水源情況等,均對開墾及建成后的耕地產生影響。

3 耕地后備資源調查評價的技術方法

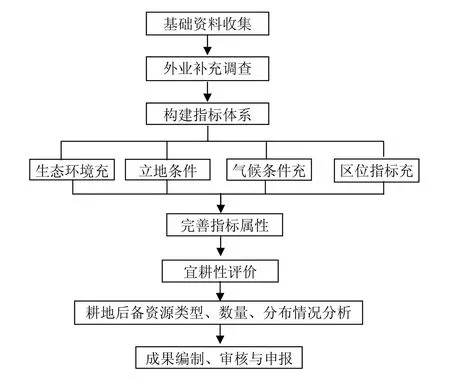

按照自然資源部《全國耕地后備資源調查評價技術規定》、《全國耕地后備資源調查評價工作方案》、《農用地質量分等規程》和《全國耕地后備資源調查評價技術方案》和各地區具體實施細則(吉林省自然資源廳《吉林省土地資源調查評價實施細則》)要求,根據已掌握的土地資源利用狀況和水資源供給的情況,內外業結合,以年度土地變更調查后數據庫中的土地利用現狀圖為工作底圖,先在室內根據土地詳查及土地變更調查資料在工作底圖上勾繪圖斑并填寫可開墾土地和可復墾土地調查表格,再進行實地調查,最后將調查表的內容輸入計算機并進行匯總。調查的同時,根據耕地后備資源所處位置和環境狀況、供水情況及土壤條件等因素,進行土地適宜性綜合評價。耕地后備資源調查評價技術路線見圖1。

圖1 耕地后備資源調查評價技術路線圖Fig.1 Technical roadmap for investigation and evaluation of cultivated land reserve resources

4 耕地后備資源開發利用的思路

4.1 梯次開發,系統規劃

應站在國家糧食安全、生態安全和生產安全的角度,依據耕地后備資源的質量、開發的難易程度和開發的經濟、技術投入和成本回收的年限及基層的參與積極性,梯性、有序開發,在土地利用總體規劃中明確土地開發的目標和項目區,編制土地整治規劃,詳細設計項目區、開發的重點工程及生態效益、社會效益和經濟效益分析,科學引導耕地后備資源的開發 。

4.2 立足地方,分而治之

耕地后備資源開發應因地制宜。

耕地后備資源重點開發區應是區域內部最適宜進行耕地后備資源開發的重點區域,生態環境現狀良好,開發基礎與開發條件好,開發優勢度好,開發強度高,耕地后備資源的開發不影響區域生態功能與生態環境質量。

耕地后備資源允許開發區是區域內部較適宜進行耕地后備資源開發的區域,生態環境現狀穩定,沒有明顯的生態環境問題,開發基礎與開發條件較好,開發優勢度相對較好,開發強度適中,耕地后備資源的開發對區域主體生態功能的發揮沒有明顯的負面影響。

耕地后備資源限制開發區是區域內部勉強可以進行耕地后備資源開發的區域,具備必要的開發基礎與開發條件,但是這些區域生態環境具有一定的敏感性與脆弱性,其開發易導致生態環境退化。因此這類地區可以進行耕地后備資源的開發,但是需要對開發方向和開發強度進行限制,以防出現生態環境退化問題。

耕地后備資源禁止開發區是區域內部不適宜進行耕地后備資源開發的區域,主要包括具有重要生態功能的區域、對區域生態安全格局具有關鍵作用的區域、生態環境非常敏感或脆弱的區域等。

4.3 適時監測,信息管理

為適時適地對耕地后備資源進行監管,應建立定點采樣監測制度,監測耕地后備資源的質量變化,落實到具體地塊和圖斑上,對已開發、已復墾和待開發、待復墾的土地建立空間數據庫和屬性數據庫,構建耕地后備資源管理數據庫,利用數據庫的數據,分析其質量變化、對周邊生態環境的影響、土地經營規模、對糧食產量的影響、不同經營規模對土地整治的要求和不同土地流轉對耕地經營模式的影響,進而提出適合區域耕地后備資源管理的模式。

4.4 適時監測,信息管理

一些地區生態環境相對脆弱,年際降雨分配不均,水土流失仍是威脅耕地后備資源開發的主要限制因素。為適時適地對耕地后備資源進行監管,應建立定點采樣監測制度,監測耕地后備資源的質量變化,落實到具體地塊和圖斑上,對已開發、已復墾和待開發、待復墾的土地建立空間數據庫和屬性數據庫,構建耕地后備資源管理數據庫,利用數據庫的數據,分析其質量變化、對周邊生態環境的影響、土地經營規模、對糧食產量的影響、不同經營規模對土地整治的要求和不同土地流轉對耕地經營模式的影響,進而提出適合區域耕地后備資源管理的模式。

4.5 創新模式,提高質量

耕地后備資源的開發是實現耕地總量動態平衡的一項重要措施,根據縣域內的地域差異,存在限制因素的差異,研發、創新開發模式,比如經濟相對落后的鄉鎮,應屬于“農業生產條件與扶貧開發”區域,申報重大項目區,爭取國家資金、地方配套和民間投資共同開發,研創耕地后備資源開發的新模式,實現生態安全和生產安全。在經濟相對發達、耕地后備資源類型開發難度相對小的鄉鎮,開發的主要任務是建設高產穩產基本農田,確保糧食安全,提高縣域糧食主產區的質量,發展農副產業,延長產業鏈條,提高本地區的經濟發展質量和城鎮化水平。