東風放牧出長坡 笛聲吹老太平歌

劉漢娥

1964年,鄧拓將個人珍藏的中國古代繪畫作品140余件(套)捐贈給中國美術館,其中就有一件落款為“王珪”的《百牛圖》。該作除有若干鄧拓收藏印,還有清代金石藏家阮元的“隨文選樓之印”、清末民初收藏家周湘云的“寶米齋藏書畫金石印”和李鴻章庶子李經邁的“小畫禪室”等收藏印。

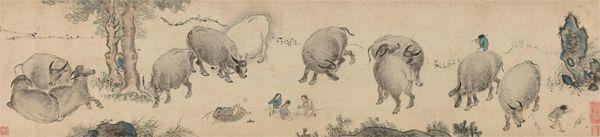

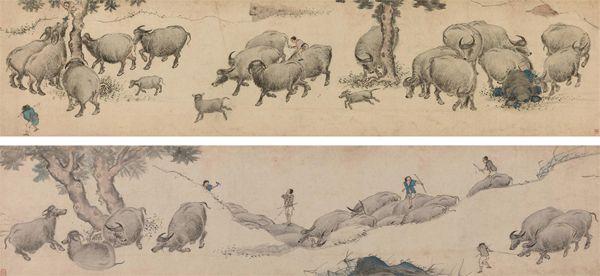

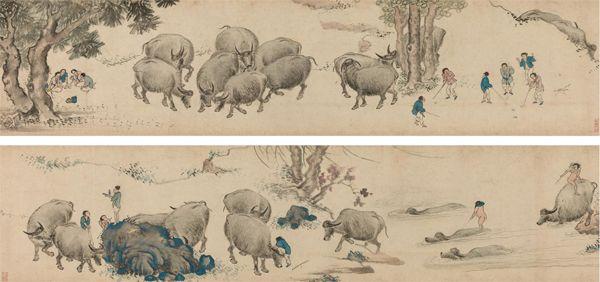

王硅(款)《百牛圖》縱30.2厘米,橫1320厘米,共分為七段。前六段是畫面主體部分,共繪有36人、98頭牛,第七段為明代萬歷年間詩人穆光胤題跋。該作落款為“大德丙午夏五中陽老人王硅作”。從“大德丙午”可推斷時間為1306年。“中陽老人”即元代著名養生家、道士王珪(1264—1354?)。王珪是醫學史上著名的隱士醫家之一,后人尊稱其為王隱君或王中陽。史料記載,1286年王珪23歲時,“嘗以材異辟同知辰州”,趙孟頫也于此年被推薦為官,王珪因此與趙孟頫相識。《鄧志》言王珪:“善鼓琴,工畫,趙孟頫器重之。”1301年王珪38歲,棄官歸隱,后隱居常熟虞山。該作落款年份1306年正值王硅隱居期間。元初繪畫在趙孟頫倡導下推崇古意,但本畫中體現的風格、筆法和技巧,如樹石、人物的畫法和較為粗獷的筆法處理,顯示該畫為明清之作。因此中國美術館鑒定該作為明代作品。若明代穆光胤題跋無疑義,此作應為明代后期作品。歷史上流傳至今的“百牛圖”寥若晨星,因此此作依然具有較高的歷史和藝術價值。

此作以適合長卷的構圖方式,對自然景物進行剪裁,將樹石、水岸簡單勾勒,突出水牛和牧人。畫面中約百頭牛聚散各處,布局疏朗有序。這些水牛情態各異,或在山坡漫步,或奔跑下山丘,或扭身顧盼,或側身前行,或低頭飲水,或躺臥草間,有的仰首咬食樹葉,有的則聚在一起似在交談,還有歡脫小牛正雀躍在老牛旁邊,神態生動。牧人則牽牛閑聊、騎牛、浴牛、吹笛、弈棋、撿拾斗笠、上樹喂牛,邊放牛邊玩耍,富有情趣。人牛并處,“兩相習自不覺兩相忘”。最后一段,圖中人手持燈籠正與背柴的農人交談,“燈籠”交代天色漸晚。另—牧人左手扶牛,右手揮鞭,探身回頭似在吆喝牛群回家,一群牛便緊隨牧人踏上回家之路,由此《百牛圖》全卷收尾。該作用線勾勒水牛的體形,用皴擦的墨色來表現肌肉、毛色的質感和體積感,坡岸和石頭皴法粗硬、簡練,顯示出作者的筆墨技法和較強的造型能力。該作設色淡雅,節奏舒緩,輕筆點染,樹、山石、青草、水池、悠閑愜意的牛群和牧人,風和日麗的田園風光,織成了一幅清麗的放牧圖景,表現出一種悠長的抒情韻味。

畫面獨具趣味之處有三:一為第四段中,五人手持長竿進行“捶丸”游戲。比賽正酣,吸引了另一牧人前來觀戰。捶丸是中國古代的一項球類運動,類似于現代的高爾夫球。捶丸最早的文字記錄見于元世祖至元十九年(1282)出版的《丸經》,該書記載“宋徽宗、金章宗皆愛捶丸”。2002年在泰安泰山岱廟出土了宋代石刻畫,其中就有捶丸圖,證明了捶丸最晚在宋代就已經存在。明朝宮廷畫師商喜所繪《明宣宗行樂圖》也描繪了捶丸游戲的場面。捶丸也是明代士大夫階層的休閑娛樂活動,“好事者多尚捶丸”。此處繪牧人捶丸,將全畫的閑適歡愉盡顯無遺。

二為第五段中間有一牧童,雙手執牛角,左腳踩牛頭,表現了人與牛之間的對抗。實際上,這一圖式原版來自李唐《牧牛圖》(絹本冊頁,縱61厘米,橫63厘米),該圖中也有一牧童試圖扳動牛角。相較而言,李唐《牧牛圖》中的人物和牛的比例更為真實,刻畫細致,藝術水平更高。“牧牛圖”題材的作品自宋代以來畫家已有許多創造。從此處看,該《百牛圖》中的幾處圖式,如浴牛、牽牛、飲牛等,也有可能存在借鑒之處。牧童與自己朝夕相處的水牛如此“對抗”,不知是正在“降服”此牛,還是在與牛玩耍。但該圖式在本卷中的應用,使得本作更具生活氣息和趣味性。

三為第一段中間有一牧人正躺在草墊上休息,好似已進入悠悠夢境。先秦詩《無羊》中,言“牧人乃夢,眾維魚矣,旐維旗矣,大人占之;眾維魚矣,實維豐年;旐維旗矣,室家溱溱”。意思是牧人做夢,后請來太卜占夢:蝗蟲化魚是吉兆,預示來年慶豐收;龜蛇變鷹是佳征,預示家庭添人丁。“人物富庶,俱于夢中得之。”與該詩一樣,畫面中牧人躺臥休憩的場景設置,使得該作意境由實變虛、由近而遠,引發讀者的無限遐想。

在該《百牛圖》的第七段,明代詩人穆光胤寫有《百牛頌并偈》。該文結合了普明禪師和廓庵禪師的《牧牛圖頌》和《十牛圖頌》,將修行者觀心修煉與體悟的十步驟,改為尋牛、見牛、得牛、調牛、受制、馴伏(服)、無疑、相忘、獨照、雙泯十步驟,并配有詩偈,用牧人馴牛的經過,來表現學佛人調伏自心的禪修之路,由修行到開悟,再到人牛兩忘、法法圓融的兢涅槃境界,象征修行者馴服心牛重現本來面目。《宣和畫譜》記五代丘文曉畫牧牛,“蓋釋氏以觀性”,即是釋教之畫。牛與農耕社會的每個人關系密切,用牛來闡釋佛教教義可達到最大限度的普及和理解。除牛之外,佛教故事中還有許多動物釋教內容,如舍身飼虎、割肉喂鷹,并在宗教壁畫中描繪,如重慶市大足區寶頂山大佛灣現存石刻版《牧牛圖》。這些釋教故事和圖像,在宣傳佛教思想的道路上發揮了重要作用。

該《百牛圖》除此跋文外,再無其他文字,因此該跋文與畫作是伺關系呢?是否可以認為該作是一幅釋道之畫?禪宗以牛來比喻眾生之心,以“露地白牛”喻示證悟究竟、體達清凈自在的悟境。畫面中有三頭白牛分布各處,這白牛是否是禪宗用語中的“露地白牛”?

要回答這一問題,我們可從畫面的更多細節進行追問和解答。《百牛圖》重在表現百牛情態和牧人休閑娛樂生活,而《十牛圖頌》中的牛雖有十頭,但實際指一頭牛的十個階段,從畫面看由黑牛逐漸轉為白牛。因此該《百牛圖》畫面與其后的題跋無直接對應關系。那此幅《百牛圖》表達的是什么呢?除了向《百牛圖》畫面追問,本文還嘗試向歷史上存在過的“百牛圖”追問。

明代丘睿曾作詩《書百牛圖》:“我本農家子,兒時曾作牧。倒騎牛背上,蓑笠吹橫竹。老大客京國,久不見此畜。忽然睹斯圖,心若有所觸。泛觀天下物,無物似牛犢。既以拽犁耙,又用轉車轂。為我運百貨,為我生百谷。論功亦莫比,論苦亦良酷。云胡世上人,甘心肆口腹?既然食其力,何忍食其肉。水陸珍百品,物物可充欲。孟子有遺言,不忍其觳觫。”這首詩生動地傳達出農耕社會牛與人之間的密切關系。牛是農耕社會最重要的勞動力,因此律法曾禁殺耕牛。它位列六畜之首,在祭祀活動中有牛才可稱之“太牢”,也就是說最高規格的祭祀才可使用牛。牛因其溫馴、敦厚、任勞任怨的個性被謳歌和贊頌,如李綱作《病牛》:“耕犁干畝實千箱,力盡筋疲誰復傷?但得眾生皆得飽,不辭贏病臥殘陽。”某種意義上,牛代表著農業文明,成群的牛對農民而言意味著豐收和溫飽。

以牛入畫是中國古代繪畫的傳統題材之一,體現了農業古國以農為本的主導思想。從原始洞窟壁畫、青銅器、玉器,到漢代畫像石、畫像磚,我們都能看到牛的形象。有歷史記載的最早畫牛作品出于晉代。《歷代名畫記》中就收錄了史道碩《牛圖》、戴逵《三牛圖》、謝稚《三牛圖》等作品。及至隋唐,畫牛者眾,出現了專事畫牛的畫家。李日華評韓混《五牛圖》:“雖著色取向,而骨骼轉折筋肉纏裹處,皆以粗筆辣手取之,如吳道子佛像衣紋,無一弱筆求工之意,然久對之,神氣溢出如生,所以為干古絕跡也。”韓混任宰相期間,注重農業發展,《五牛圖》可能合有鼓勵農耕的意義。到了宋代,《宣和畫譜》將所繪之牛與八卦中坤象對應,畫牛這一題材提升到高于虎、豹、鹿等動物的地位,與馬象征天相對應,牛象征大地。

事實上,作為農耕文化符號,表現水牛和牧童的作品,如牧牛圖或相關畫牛作品傳世者較多,但“百牛圖”傳世者較少。目前可考名為“百牛圖”的存世作品有美國弗利爾美術館藏《百牛圖》和紐約大都會博物館藏《百牛圖》。前者被認為是明清時期仿李唐畫作;后者曾被認為作者是南宋畫家江參,后鑒定為南宋末期或元初作品。兩幅作品均繪制了漫步河邊的水牛和牧童,取景較為開闊,近處河澤坡石,遠處綿綿青山,牧童和水牛各自玩耍其間。除這兩幅《百牛圖》和中國美術館藏《百牛圖》外,要想找到更多有關“百牛圖”的信息,可從歷史上與“百牛圖”相關的詩歌跋文中找尋蹤跡。

自宋代開始,即有“百牛圖”相關題跋詩歌留世。如宋代趙文有《百牛圖》行世:“浮沉隱見各從容,不借山童尺棰功。一犁春雨吾事濟,伺用嘖嘖多牛翁。”楊萬里《題劉景明百牛圖扇面》:“吉語聞田父,新年勝故年。借依百觳觫,雨里破荒田。”這些詩作和題跋意味著“百牛圖”最晚于宋代面世。元代舒崸在《百牛圖歌》㈤中,向我們描繪了一幅春天細雨中的百牛圖景:牧童騎牛過前村,綠樹春草茵茵,云收霧斂,遠處高山,近處平湖波光粼粼,牛犢睡在草間,牛群或在飲水或沐浴,物我相忘,自得其樂。百頭牛姿態各異,在阡陌上玩耍。有牧童倒騎牛背,細雨斜陽橫短笛。好一派自足、歡愉的田園風光!然而,“嗚呼!比年兵革彌天下,干畦萬隴生荊棘。只今農父把鋤犁,處處開耕皆爾力。斗米三錢戶不扃,四海蒼生無菜色。”即便《百牛圖》中的田園再悠閑、寧靜、散漫,也不敵百姓溫飽不著的現實,戰爭不斷導致的荒蕪土地需要牛來開耕。

南宋畫家江參所作《百牛圖》有三首跋文詩作流傳,三首皆來自元代,一為鄧文原的《江參百牛圖》:“濕濕群行四百蹄,耕犁初罷樂相隨。春風綠遍川原草,回首牧人知是誰。”第二首為白埏的《題江貫道百牛圖》:“幾年散放桃林后,余四百蹄猶可騎。攬鏡掛書多自在,能騎惟有一凝之。”第三首為湯炳龍的《題江貫道百牛圖》:“我本山陽田舍叟,家有淮南數干畝。江南倦客老不歸。此田多為勢家有,猶記少年學牧時,去時日出歸日西。我生衣食仰此輩,愛之過于百里奚。祗今辛苦耕硯席,無處賣文長絕食。卷中邂逅黑牡丹,相逢喜是曾相識。負郭無須二頃田,一雙粟角能幾錢。數口之家便可飽,要如此圖知伺年。平生富貴非所愿,城府近來尤可厭。何時倒乘牛背眠,勝如仰看宣明面。”在以上三首詩中,除描述畫面外,詩人表達的是對畫中牧人的羨慕,對自己辛苦耕硯、無處賣文的無奈。白埏詩中“能騎惟有一凝之”說的應是隱士劉凝之,認為只有劉凝之才是畫中那個自在的牧人。畫中牛和牧人的意象就是一種田園想象,詩人們以此來寄托情思,表達理想。“劉凝之”也曾出現在另外一幅有關朱仲華的《百牛圖》詩作中。元代詩人方回曾作《題朱仲華百牛圖》:“以棟梁成廈屋,萬牛不足;以耒耜命巾車,一牛有余。畫師幻此沮洳澤,若牯(牛+孛)犢輩且百。太平村落豐年秋,只欠耳邊聞晚笛。老身元是牧牛兒,憑誰寫作劉凝之。”該文認為這百牛圖景,是在太平村落豐收年里才會有的。到了明代,有林環《題黃啟晦百牛圖》、徐溥《百牛圖》、陳棖《題百牛圖》等詩作跋文存世。歷史記載,明代畫家車明輿擅山水、人物,尤喜畫牛,作《百牛圖》,世傳為寶。

從以上跋文我們可以看到都有“依依芳樹陰,萋萋煙草青”“豐草翳長林”“大地郊原衍,方春水草宜”等關于田園風景的描繪,而“牧童”“短笛”和“水牛”“蓑衣”“斗笠”等意象群的參與,組成和加強了文人構筑的田園夢境,充分表達了他們的審美理想。宋代詩人田錫《牧牛圖》言:“干戈擾擾遍中州,挽粟車行似水流。何日承平如畫里,短蓑長笛一川秋。”意思是中州大地無處不被戰爭侵擾,運送軍糧的牛車好似流水一般。秋天的原野上牧童吹笛放牧,什么時候才能像畫里這般天下太平?圖中表現的太平景象讓詩人艷羨不已。宋代周敦頤曾作《牧童》:“東風放牧出長坡,誰識阿童樂趣多。歸路轉鞭牛背上,笛聲吹老太平歌。”詩中牧童的悠閑源自太平盛世,耕牛和牧童表現的閑適和充滿樂趣的農村生活,是農耕社會的一幅理想圖卷。

因此,中國美術館藏《百牛圖》畫面中真正表現的,正是文人對田園生活的贊頌,對牧人悠閑生活的想象,簡單、自足、歡愉,關鍵詞是“太平”“豐收”和“閑適”。《百牛圖》中牛群繁盛、閑適平安的牧人生活,正是“豐年人樂業”的太平景象。

約稿、責編:金前文、史春霖