EEG-fMRI在局灶性癲癇致癇灶定位中的診斷價值

閆萌,王遠波

(棗莊礦業集團中心醫院磁共振室,山東 棗莊277000)

術前評估時定位致癇灶可對癲癇患者能否進行手術治療及手術方式的選擇起決定性作用,因此,對局灶性癲癇患者具有重要意義[1-2]。因此,如何使用非侵入方式對患者致癇灶進行準確定位是臨床研究的重點。EEG-fMRI是癲癇中常用的神經影像學技術,在術前評估局灶性癲癇時有一定效果[3]。本研究選取本院收治的頭MRl結構影像陰性的局灶性癲癇患者90例為研究對象,探討EEG-fMRI在局灶性癲癇致癇灶定位診斷中的應用價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料選取2017年10月至2018年12月于本院接受治療的頭MRl結構影像陰性的局灶性癲癇患者90例為研究對象,其中,男49例,女41例;年齡32~48歲,平均(40.04±3.23)歲;病程5~10年,平均(7.48±0.79)年。

1.2 納入及排除標準納入標準:符合《臨床診療指南-癲癇病分冊》中相關診斷標準者[4];常規腦電圖或長程視頻腦電圖監測顯示確切、頻繁局灶性癲癇樣放電者;本研究知情且簽署知情同意書者。排除標準:存在如腦腫瘤、顱內感染、腦外傷等腦部疾病史者;語言及精神障礙,無法配合研究者。

1.3 方法

1.3.1 EEG-fMRI數據采集①EEG:使用32導MR兼容EEG系統(德國Brain Products公司)進行數據采集:按10-20系統安放防磁材料電極,同時,于患者背部放置心電電極,以辨別患者心電偽差,并記錄患者心率變化情況;需將采集頻率設置為5 000 Hz,頭皮電阻需<10 kΩ;戴好電極帽,連接儀器,在保證各導聯圖清晰無干擾、數據圖完整可靠后進入核磁室;在核磁室外放大器及采集數據儀器,采集通過核磁室內光纖傳出的腦電信號并此數據保存。②fMRI:先使用3DT1W1序列對矢狀面解剖像進行采集(共176層):翻轉角為70°,層厚為1.0 mm,TR/TE為400/8.9 ms,矩陣為256×256,FOV為220 mm×220 mm;再使用單次激發EPI序列獲取靜息態fMRI功能像(共600幀):層厚為5.0 mm,TR/TE為2000/30 ms,矩陣為256×256,FOV為220 mm×220 mm,掃描時間為20 min。

1.3.2 EEG-fMRI數據處理①EEG:使用Brain Vision Analyzer2.0軟件對EEG數據進行離線處理,將心電和MR梯度偽跡濾除后進行電腦分析(由2名經驗豐富的腦電圖醫師分別讀圖分析),選擇2名醫師及癲癇專業醫師共同認可的典型癲癇放電,對主要部位進行標記分析,并記錄相應的時間點。②fMRI:由2名經驗豐富的影像診斷醫師分別對掃描后傳輸至腦功能數據后處理PC工作站的原始圖像進行數據處理;對腦功能數據進行頭動校正、解剖像配準、空間標準化和平滑處理(使用統計參數圖SPM8軟件)。③靜息態功能磁共振成像(RS-fMR):使用REST軟件進行低頻振幅、局域一致性、低頻振幅分數成像。④數據融合(EEG-fMRI):事件相關時間點即癲癇樣放電時間點由同步EEG提供,將其錄入至SPM8軟件矩陣中,對腦的激活情況進行觀察并記錄(激活圖)。

1.4 統計學方法采用SPSS 20.00統計軟件進行數據分析,計數資料用[n(%)]表示,比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

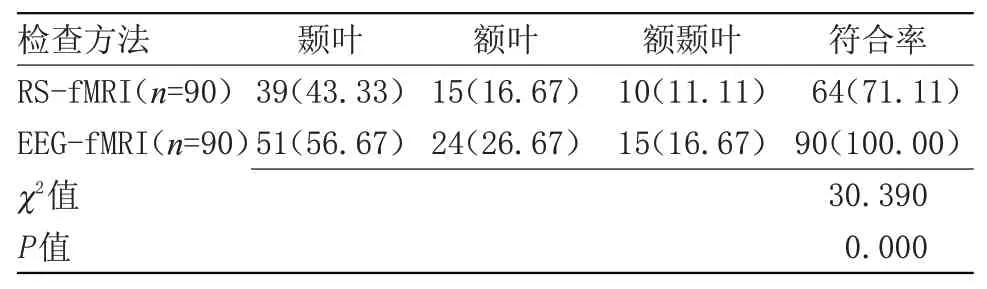

2.1 臨床特點經診斷,EEG-fMRI診斷符合率(100%)高于RS-fMRI(71.11%),差異具有統計學意義(P<0.05)。在EEG-fMRI診斷過程中,捕捉到5~30次發作間期癲癇樣放電,平均每20分鐘放電(18±8)次;90例患者中有75例為單側局灶性放電,15例為雙側相對獨立放電,見表1。

表1 RS-fMRI與EEG-fMRI檢查結果比較[n(%)]Table 1 Comparison of RS-fMRI and EEG-fMRI results[n(%)]

2.2 血氧水平依賴信號反應RS-fMRI診斷顯示,56例患者血氧水平依賴信號改變,成像均存在低頻振幅分數異常,基本與電-臨床癥狀學定位吻合;EEG-fMRI診斷顯示,相比電-臨床癥狀學定位,69例激活部位基本吻合,且范圍局限性更強,21例為主要部分吻合,2種檢測方式血氧水平依賴信號反應基本一致,其中RS-fMRI診斷,血氧水平依賴信號檢出率為62.22%,EEG-fMRI診斷,血氧水平依賴信號檢出率為100.00%。EEG-fMRI血氧水平依賴信號檢出率顯著高于RS-fMRI,差異具有統計學意義(χ2=41.918,P=0.000)。

3 討論

癲癇術前評估臨床多采用視頻腦電圖(VEEG)、腦磁圖(MEG)、單光子發射計算機化斷層現象(SPECT)等非侵入性檢查對致癇灶進行綜合定位,但目前,臨床不存在單獨使用即可對致癇灶進行準確定位的方法,因此,對于頭MRI陰性的癲癇患者,選擇一種安全、無創、準確的術前評估方法具有重要意義[5-6]。

EEG-fMRI檢查具有可重復性、無創、無放射性、空間及時間分辨率高等優點,是目前可對癲癇放電進行直觀研究的唯一檢查方式(非侵入性),進一步為癇性放電的起源、傳播提供了新方向[7-8]。電-臨床癥狀學定位是臨床上常用于癲癇檢查的方法,具有簡單、易行、定測定位價值高等優點,在進行癲癇術前評估時具有明顯效果,尤其是對于核磁陰性局灶性癲癇患者,其診斷意義更重要[9-10]。本研究結果顯示,EEG-fMRI診斷的90例患者中有51例為顳葉癲癇,24例為額葉癲癇,15例為額顳葉癲癇,且所有患者血氧水平依賴信號均改變;EEG-fMRI檢查顯示,相比電-臨床癥狀學定位,69例激活部分基本吻合,且范圍較局限,提示,該診斷方式在對癲癇刺激區進行定位時可靠性較高;EEG-fMRI檢查顯示,相比電-臨床癥狀學定位,主要部分吻合范圍局限性更強,可見該檢查方式激活反應區可能與發作起始區重疊,進而縮小了癇區定位范圍。本研究結果顯示,EEG-fMRI可檢出RS-fMRI陰性激活反應區,表明,相較于RS-fMRI檢測,EEG-fMRI檢測可提供額外的有效信息,有利于定位致癇灶;EEG-fMRI可對放電即刻的腦功能改變情況進行觀察,可通過血氧代謝及神經電活動觀察癲癇灶,較RS-fMRI定位癲癇灶敏感性更高,此外,本研究結果還顯示,EEG-fMRI診斷符合率及血氧水平依賴信號檢出率均高于RS-fMRI,表明,EEG-fMRI檢測在術前評估局灶性癲癇術致癇灶定位方面價值較高。

綜上所述,EEG-fMRI可為局灶性癲癇致癇區的非侵入性定位提供有利幫助,且可在癲癇灶術前評估時提供有利的額外信息,定位價值較高,可作為術前評估局灶性癲癇術致癇灶定位的有效方法。