犯罪科學界說

董見萌

* 董見萌,倫敦大學學院犯罪科學與安全專業博士研究生。

一、犯罪科學的含義

犯罪學是研究犯罪現象和犯罪人的科學,以往犯罪學多集中在對后者的研究上。本文從犯罪科學的全新視角來看待犯罪問題和犯罪學研究方法。犯罪科學確立為一個新興的研究領域有其獨立的價值,它從根本上改變我們對犯罪和犯罪防控問題的思考方式。犯罪科學(crime science)是一個相對較新的術語和學科,由英國記者兼播報員尼克·羅斯(Nick Ross)在20世紀90年代末首創。〔1〕Nick Ross, Crime: How to Solve It-and Why So Much of What We're Told Is Wrong, Biteback Publishing, 2013.羅斯擁有心理學背景,并擔任英國電視節目《犯罪觀察》(Crimewatch)的主持人,他對當時的預防犯罪政策和研究提出了異議。他認為,預設犯罪者是“壞”人的思維是錯誤的,犯罪的發生在很大程度上是“機會”的作用;犯罪研究需要借鑒更多學科,并以結果為中心,而不是追尋其原因。〔2〕Nick Ross, Crime: How to Solve It-and Why So Much of What We're Told Is Wrong, Biteback Publishing, 2013.羅斯的思想和環境犯罪學之間不謀而合,他對話了主要的環境犯罪學研究者,包括羅·克拉克(Ron Clarke)、肯皮斯(Ken Pease)、馬庫斯·菲爾遜(Marcus Felson)以及格洛麗亞·萊科克(Gloria Laycock),從這些對話中,犯罪科學的概念應運而出。1999年羅斯在《犯罪觀察》節目中的共同主持人吉爾·丹多(Jill Dando)被謀殺。此后,羅斯等人開始籌款,希望建立一個不同以往的犯罪科學研究所。2001年,倫敦大學學院(University College London)成立了吉爾·丹多犯罪科學研究所(JDI)以示紀念。自該研究所成立以來,越來越多的研究證實,這一領域正在也應該得到重視。目前,英國、美國、澳大利亞、新西蘭、荷蘭等國家的大學也設立了獨立的犯罪科學院系或研究中心。犯罪科學的理念也在那里得以付諸實踐。

理解犯罪科學,我們可以從“犯罪”和“科學”兩個詞入手。第一,“犯罪”的理解。犯罪科學的焦點并非集中于探討犯罪人的背景或社會因素,而是“犯罪”(crime)本身的特征,如為什么犯罪會發生?犯罪在何時何地發生?犯罪如何發生?它聚焦的是犯罪的趨勢和模式,以便制定切實可行的措施降低犯罪的機會。其研究目的是探討當下環境如何減少犯罪。第二,科學的研究通常可以理解為系統地獲取數據,并通過測量、假設和實驗等方式檢驗和發現數據的規律。犯罪學的一些分支并不適用這樣的研究方法,它們更多是運用研究人的閱歷和經驗來解釋問題。犯罪科學提倡以證據為基礎,以問題為導向的方法來控制犯罪,其中的“科學”不僅僅指目前主導犯罪學的社會學、心理學和法學的傳統方法,所有可以減少犯罪所需的科學理論和研究方法都不被排斥,就目前看來自然科學、地理學、計算機科學、城市規劃及建筑學等,都為犯罪科學的發展做出了卓越的貢獻。因此,犯罪科學更偏向于實用主義,比傳統犯罪學的目的更為集中明確——減少犯罪,而且涉及學科范圍更廣。綜合以上因素,我們得出以下定義:犯罪科學是基于多學科的理論和實用方法,運用科學的研究方法,以減少犯罪和保障公眾安全為目的的應用科學。

二、我們轉向犯罪科學的原因

(一)多學科介入

19世紀20年代末,安德烈·米歇爾·格雷(Andre-Michel Guerry)〔3〕Lambert Adolphe Jacques Quetelet, A Treatise on Man and the Development of His Faculties, Cambridge University Press,2013.和阿道夫·奎特萊特(Adolphe Quetelet)〔4〕Guerry Andre-Michel, Essay on the Moral Statistics of France: A Sociological Report to the French Academy of Science,Edwin Mellen Press, 2002.各自獨立詳細分析了法國的犯罪統計數據,在這項研究中首次運用犯罪地圖來描述法國各省的犯罪率以及其社會人口的特性。格雷和奎特萊特發現,犯罪并不是均勻地分布在全國各地,而且不同類型的犯罪案件其地理分布也不一樣。與預期相反的是,侵犯財產類案件的犯罪率在貧窮的農村地區并不是最高的,而是在發達的、工業化的地區。他們由此推斷,貧窮并不是導致財產犯罪的主要原因,而是“機會”造就了犯罪。如何限制“機會”的作用,傳統犯罪學研究未給出答案。

20世紀上半葉,芝加哥學派開創的社會學和犯罪學中的人類生態學研究對犯罪的空間分布有了新的發現。他們從生態學來理解犯罪問題:生態學的基本前提是個體生物必須被當作復雜整體的一部分來研究。芝加哥大學的羅伯特·帕克(Robert Park)等人吸收了這個觀點并將其應用于人類行為的研究,他們研究城市社區內的移民趨勢對犯罪活動的影響,提出的一個主要概念是城市是一個系列同心圓區域模型。每個區域都有不同的土地用途,決定了人口的社會經濟特征。隨著人口的增長,人口的自然遷移、入侵、統治和繼承也從中心向外逐漸擴散。不變的是,離市中心最近的居民區犯罪率最高,且犯罪率隨著離市中心的距離越遠而越低。因為近市中心的區域擁有最低的房價,容易吸引新的外來人口的落戶,而外來人員的涌入帶來了許多移民問題和文化沖突,則增加了社區的混亂,那里的人口承受著最大的經濟和社會壓力,犯罪機會也很多。然而,隨著這一區的居民的經濟有了保障,并逐漸向外圍地區遷移,他們也就脫離了犯罪問題的困擾。也就是說,從環境的角度來看,這一區域所展示的社會問題是區域的條件特征和生態基礎,而不是居住在那里的個體居民的固有特征。

雷·杰弗瑞(Ray Jeffery)的《環境設計預防犯罪》〔5〕C. Ray Jeffery, Crime Prevention through Environmental Design, Sage Publications, 1971.和奧斯卡·紐曼(Oscar Newman)的《防御空間:通過城市設計預防犯罪》〔6〕Oscar Newman, Defensible Space: Crime Prevention Though Urban Design, Macmillan, 1972.兩本書都圍繞著改變犯罪的環境條件,列出了預防犯罪的系統措施,我國文獻習慣稱之為環境設計預防犯罪理論(Crime Prevention through Environment Design,CPTED)。這兩本書對當時占主導地位的刑事司法政策和實踐提出了批評。杰弗瑞認為累犯率的不理想是因為我們缺乏改造犯罪人的科學策略。反之,我們應該將精力用到制止他們的犯罪行為而不再是改造他們。這就需要把注意力從“改造某些有犯罪傾向的人”轉移到“改造助長犯罪的當下環境”上。雖然 CPTED 仍然專注于建筑環境,但也擴展到了其他領域,特別是產品的設計。克拉克早期的觀點是:有些產品讓人看著就想偷,因為它們很誘人,而且易于被偷竊。〔7〕Ronald V. Clarke, Hot Products Understanding, Anticipating and Reducing Demand for Stolen Goods, Great Britain Home Office, Policing and Reducing Crime Unit Research, Development and Statistics Directorate, 1999.基于這一觀察,保羅·埃克布洛姆(Paul Ekblom)(當時是英國內政部克拉克的研究小組的一名成員)撰寫了一篇關于通過產品設計預防犯罪的文章,〔8〕Paul Ekblom, Designing Products against Crime, in R. Wortley and L. Mazerolle Eds., Environmental Criminology and Crime Analysis, Willan, 2008.而克拉克在1999年發表了一篇頗有影響力的文章《熱門產品:理解、預測和減少贓物需求》(Hot products: understanding, anticipating and reducing demand for stolen goods)。〔9〕Ronald V. Clarke, Hot Products Understanding, Anticipating and Reducing Demand for Stolen Goods, Great Britain Home Office, Policing and Reducing Crime Unit Research, Development and Statistics Directorate, 1999.到目前為止,通過產品設計預防犯罪涉及了更多關于犯罪科學家和設計師之間的合作。

(二)心理學根源

大多數聲稱是關于犯罪的學術文獻,更準確的說是“犯罪心理學”和“犯罪社會學”等文獻,關注點不是犯罪本身而是犯罪人和犯罪行為。這些研究致力于從心理和社會學因素找到犯罪動機,基本的假設是:犯罪行為是犯罪動機的必然結果,一旦犯罪動機和行為被解釋清楚,那么工作就完成了。這種以人為中心的犯罪觀可以用一種現象來解釋——基本歸因錯誤。〔10〕Lee Ross, The Intuitive Psychologist and His Shortcomings: Distortions in the Attribution Process, in L. Berkowitz Ed.,Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, 1977.我們通常用內因傾向性的詞來解釋他人消極行為的原因,而淡化外在環境因素,但是在解釋我們自己的消極行為時則相反。比如,我們自己生氣是因為別人惹怒了我們,別人生氣是因為他們的脾氣差。基本歸因錯誤似乎已經演變為一種自適應的信息處理策略,旨在幫助我們對復雜的世界作出有效(不一定完全準確的)判斷。〔11〕Paul W. Andrews, The Psychology of Social Chess and the Evolution of Attribution Mechanisms: Explaining the Fundamental Attribution Error, Evolution and Human Behavior, vol. 22, p. 11–29. (2001).不過盡管發現了這一現象,但似乎心理學家也容易犯下基本歸因錯誤:就像犯罪學一樣,傳統心理學也一直致力于從人格、態度、性格以及心理障礙等方面解釋行為和發展理論。

認為人類的行為或多或少都可以用某種穩定的個性特質來解釋,這種“秉性偏見”(dispositional bias)遭到了米舍爾(Mischel)的質疑。他認為內在特質對行為的預測能力很差。相反,研究人員發現,在不同的環境下,個體的行為方式會有很大的不同。〔12〕P. Madison & Walter Mischel, Personality and Assessment, Wiley, 1968.米舍爾的結論得到了心理測量學研究結論的廣泛支持。米舍爾提出了另一種行為差異性模型,即雖然個體確實擁有特質,但這些特質是在特定的條件下表現出來的。因此,個性特征不是預測個體行為的標準,所有行為的發生都是人與情境相互作用的結果。這已經成為心理學的中心原則。〔13〕Richard Wortley, Chapter 14 Exploring the Person-Situation Interaction in Situational Crime Prevention, in N. Tilley and G.Farrell Eds., The Reasoning Criminologist, Routledge, 2012.如果回想自己的行為,在不同的環境中我們也會表現出不同的行為。例如,我們可以在公司以工作方式和同事領導相處,下班之后,以生活方式和家人朋友相處;如果同事正好也是朋友,我們在不同場合也會表現出不同的相處模式。行為差異性的模式具有重要意義,也同樣適用于犯罪行為。首先,它表明犯罪行為并不局限于犯罪群體所為,而是在一定條件下大多數人都有實施違法行為的可能性。而且即使是慣犯,也并非任何時間任何地點都會實施犯罪的。事實上,他們只有在相對有利的條件下才實施犯罪。

雖然犯罪科學主要關注的是犯罪本身以及其發生的時間和地點,而不是犯罪人的心理前因,但只有當下環境對人類行為模型有顯著的因果作用時,犯罪科學的研究才有意義。我們也認識到當下環境在行為中所起的作用,這樣的思考方式是有些反直覺。但這一認識對犯罪學有著特殊的意義:犯罪行為不僅僅是“壞”人的領域,而是“正常”人在有利條件下的潛在結果。了解犯罪發生的確切情境對于全面理解犯罪行為是至關重要的。

三、犯罪科學的理論基礎:環境犯罪學

犯罪科學是基于環境犯罪學而發展起來的。1981年,保羅·布蘭廷厄姆(Paul Brantingham)和帕特麗夏·布蘭廷厄姆(Patricia Brantingham)的著作《環境犯罪學》的問世,標志著環境犯罪學作為一個獨立的研究領域出現(盡管這個術語本身是在大約十年前由杰弗瑞創造)。〔14〕Patricia L. Brantingham & Paul J. Brantingham, Environmental Criminology, Waveland Press, 1981.相比較被認為是單一的犯罪學理論,環境犯罪學更像是一個整體性的理論框架,〔15〕Richard Wortley & Townsley Michael, Environmental Criminology and Crime Analysis: Situating the Theory, Analytic Approach and Application, in R. Wortley and T. Michael Eds., Environmental Criminology and Crime Analysis, Routledge, 2017.包含了復雜的多學科的相互關聯的思想和方法論。可以說,犯罪科學是依托于環境犯罪學的發展而形成的新的研究角度。環境犯罪學所闡述的理論及分析方法又不斷推進著犯罪科學的發展。所以這套理論和應用的共同點是:均關注于犯罪事件(而不是犯罪人),以及當下環境(而不是過去的影響因素)對犯罪發生的影響。正是因為環境犯罪學對于犯罪歸因的顛覆,稀釋了社會學和心理學對犯罪問題的解釋權,當我們論證當下環境對人的行為的預測性更顯著時,犯罪科學所關注于當下環境的研究就更有意義。因此,我們有必要首先了解犯罪科學的理論基礎,即環境犯罪學。

(一)環境犯罪學與傳統犯罪學

環境犯罪學為犯罪研究提供了個與眾不同的視角,其研究方法與其他犯罪學流派形成鮮明的對比。傳統的犯罪學的理論主要是研究犯罪人的行為(criminality)。他們試圖解釋犯罪人是由生物因素、成長因素和社會因素影響所導致的。關注點是犯罪人的過去:犯罪的發生在很大程度上可以理解為習得異常行為的表現,是多年前種下的因而結的果。一旦種下了犯罪因子,犯罪的發生或多或少被視為不可避免的,而對犯罪發生的確切位置和時間興趣不大。傳統犯罪學認為預防犯罪可以通過彌補犯罪人的童年經歷,完善社會制度福利,進入社會改造機構接受再教育等措施來預防和改善。環境犯罪學是以犯罪本身(crime)為研究對象。犯罪人只是犯罪發生的要素之一,犯罪的發生與犯罪人是如何成為這樣的人沒有直接關系。相反,犯罪的重點是當前的動態——犯罪在哪里發生,何時發生,犯罪人做了什么,他們為什么這么做,又怎么去做的?

如果說傳統犯罪學關注的是犯罪發生的遠端影響因素(社會影響、家庭教育、經濟差異等)那么,環境犯罪學就是從犯罪發生時的近端因素——當下環境風險的角度來研究犯罪事件和探索犯罪的模式。在馬克思內外因辯證法原理中,遠端原因也被稱為內因,通常被認為是犯罪發生的“根本原因”。“根”意味著原因是結果的根源,通常任何不解決根本原因的改變都只能提供一種暫時的解決方法。根本原因是許多犯罪學理論研究的對象。但是,根本原因是否應該得到高度重視?所謂根本原因的問題在于,它們只會在回溯行為決定因素時被探究。回顧犯罪人的過去,我們很容易將行為和遠端原因聯系起來,但很難前瞻性地確定行為輸入的長期影響。與遠端因素相比,近端情境可以更精確地識別,并直接與特定行為聯系起來。此外,有充分的證據表明,行為可以在不解決根本原因的情況下改變。例如,老師一出現,原本打架的孩子們往往會停止暴力舉動。然而,近端和遠端之間并沒有硬性的分界線。一般來說,犯罪科學家試圖對與犯罪事件盡可能“近”的原因進行研究,目的是解釋、預測和預防犯罪,也可以理解為是犯罪學的應用分支。

(二)從環境犯罪學的角度理解犯罪

以往中文文獻介紹環境犯罪學或者情境視角預防犯罪,多是從環境犯罪學的發展歷史,介紹理論形成及內容的結構展開,存在理論未及時更新,邏輯重疊的問題。本文希望通過演繹法,一步一步展示環境犯罪學的運行機制,闡述為什么環境犯罪學適合當今時代的犯罪預防策略。從環境犯罪學視角來理解以下三個相互關聯的問題:

1.為什么會犯罪

環境犯罪學的出發點的一個前提,即個人是否犯罪與當下環境的特征有著千絲萬縷的聯系。1971年,杰弗瑞出版的《環境設計預防犯罪》運用了生物社會行為模式來論述這個問題。杰弗瑞深受行為學家斯金納(Skinner)的操作性條件反射模型的影響。人被視為一個輸入輸出系統,能夠接收來自環境的信息并對環境作出反應。從本質上講,操作性條件反射認為人們的行為取決于它所產生的后果——得到獎勵的行為會加強,而受到懲罰的行為則會抑制。〔16〕B. F. Skinner, Science and Human Behavior, McMillan, 1953.將這一原則應用于犯罪,杰弗瑞斷言“沒有潛在的犯罪分子,只有導致犯罪行為的環境條件:受到適當的環境結構影響,任何人都會是犯罪人(或非犯罪人)”。〔17〕C. Ray Jeffery, Crime Prevention through Environmental Design, Sage Publications, 1971.行為主義和環境決定論雖然有些武斷,不過其強調行為的未來后果而不是過去的經驗或變量,值得我們思考借鑒。相較于杰弗瑞激進的環境決定論的觀點,理性選擇的視角是針對犯罪人提出的,重在理解環境是如何影響到人的。理解當下環境對犯意的作用最簡單的方法是假設犯罪人具有某種程度的理性。在理性選擇視角下,犯罪人被描繪成積極的決策者,他們會利用環境數據來作出是否實施特定犯罪的決定。這些決定可以被認為是理性的,因為在某種程度上犯罪人試圖從預期的行為中獲得收益。〔18〕Ronald V. Clarke & Derek B. Cornish, Modeling Offenders’ Decisions: A Framework for Research and Policy, in M. Tonry Ed., Crime and Justice: A Review of Research, Vol.6, The University of Chicago Press, 1985.當他們感到收益可能會超過成本時,犯罪就會發生。情境的變化會導致潛在的犯罪人重新評估實行某項犯罪行為的成本和收益。如果收益增加或成本降低,那么那些處于犯罪邊緣的人將會實施犯罪。同樣,如果變化顯示收益減少或成本增加,那么他們的犯罪意愿會減弱。例如,即使某個地方非常適合犯罪,但若警察在現場,潛在犯罪人恐怕也不會做出實施犯罪的決定。理性選擇模型并不是說每個人仔細考慮過所有可用的信息,再確定哪種行為可以效用最大化,而是說像其他所有人一樣,潛在的犯罪人的理性也是有限的,認為他們有意對情境變化進行周全考慮從而再做決策,或者認為他們在做每個行為選擇前都綜合計算了成本和效益,這都是不切實際的假設。

2.犯罪在何時何地發生

由于犯罪人的行為具有情境依賴性,所以犯罪在時間和空間上具有的規律:按照存在犯罪機會的環境位置非隨機分布。解釋此問題的主要理論為科恩(Cohen)和費爾遜(Felson)所提出的日常活動理論(Routine Activities Approach , RAA)〔19〕Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, American Sociological Review, vol. 44, p. 588–608. (1979).、布蘭廷厄姆夫婦提出了犯罪模式理論(Crime Pattern Theory, CPT)。日常活動理論提出了犯罪發生必備的要素;犯罪模式理論研究犯罪人如何在日常活動中找到或遇到犯罪機會。日常行為理論的提出是源于科恩和費爾遜通過對第二次世界大戰以后大數據的研究。他們發現“二戰”以后經濟狀況有所改善同時犯罪率卻明顯上升,根據傳統的犯罪學理論認為犯罪與貧困有關,那么犯罪率在這一時期應該下降。從而他們從人們的日常行為活動中發現犯罪模式和趨勢,稱其為日常活動理論(RAA)〔20〕Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, American Sociological Review, vol. 44, p. 588–608. (1979).。他們認為是當潛在的犯罪人(有犯罪動機的人)和合適的目標(招引犯罪的人或物)在安保人(有能力并有權保護目標的人)缺失的情況下聚集在一起,犯罪便容易發生,而改善的經濟條件常常會帶來這三個要素的同時出現。例如,隨著婦女在勞動力中的參與度增加,白天無人看管的房屋數量也隨之增加。同時,生活水平的提高和科學技術的進步意味著有更多有價值的個人財物可供偷竊。這些因素有助于解釋為什么在1960到1975年間歐美國家白天的入室盜竊率翻了一番,而商業盜竊的比率卻減少幾乎一半。針對青少年的研究也證實,其犯罪高峰發生在工作日的下午3-5點,與學生放學時間一致。費爾遜后續將日常活動理論與理性選擇和情境犯罪預防相融合。多數國內文獻都有介紹日常活動理論的犯罪三要素,〔21〕Jonathan Allen Kringen & Marcus Felson, Routine Activities Approach, in R. Wortley and T. Michael Eds., Environmental Criminology and Crime Analysis, Routledge, 2017.但科恩和費爾遜的真正的見解是,這三個要素的融合不是偶然的,而是在日常生活的節奏中自然形成的。他們認為犯罪集中在受害者和罪犯人的日常活動重疊的地方,這些活動可能是與犯罪無關的日常合法活動。犯罪人、受害者和安保人從事他們日常活動時的流動變化與犯罪率的變化呈現相關性,所以,擾亂這些因素的匯聚可以導致犯罪率的降低。在實際警務中,犯罪的三個必要要素:犯罪人、目標(受害者)和地點監管缺失,為分析個人犯罪事件的動態以及確定預防犯罪的干預點提供了一個很實用的指導框架。例如,一些犯罪是由于目標容易接近獲得,那么干預策略在于強化目標;一些犯罪是由于場所管理不善,那么需要加強監管安防。

然而,日常活動理論很少提及這些元素是如何在時間和空間上聚集的。布蘭廷厄姆夫婦的犯罪模式理論解釋了這一趨同性。他們在1981版的《環境犯罪學》一書中介紹了“犯罪幾何學”的想法。犯罪模式理論試圖解釋在城市環境中犯罪事件呈現出的不均勻性和非隨機性的特征。〔22〕Paul J. Brantingham, Patricia L. Brantingham ,& Martin A. Andresen, Geometry of Crime and Crime Pattern Theory, in R.Wortley and T. Michael Eds., Environmental Criminology and Crime Analysis, Routledge, 2017.眾所周知,人類的出行模式是非隨機的。我們的日常活動主要是上下班或上下學,以及定期去健身房或商場等。在犯罪模式理論中,我們將這些關鍵位置稱之為“節點”,而連接它們的規律的出行路線稱之為“路徑”。每個人非常熟悉的節點和路徑的周圍,為他們經常到訪作為日常活動的區域。這些區域稱之為個人的“意識空間”。犯罪模式理論的假設是,犯罪人一般不會為了犯罪而遠離他們的節點。犯罪可能發生的地點,就是犯罪人的意識空間內與犯罪機會產生交集的所在地。犯罪人更傾向于在他們的意識空間內犯罪,因為在這些領域中,他們可能對犯罪目標和潛在風險有更準確的認識(如街道布局、遇到有能力的安保人的可能性等)。同時,一些地點購物中心、體育場館、交通樞紐等地區,將一些潛在的犯罪人和受害者聚集在一起,為他們提供了豐富的犯罪機會,成為犯罪集中或熱點地區。犯罪路徑研究證實了這一假設。例如,斯努克(Snook)研究了41名連環盜竊的數據發現,他們入室盜竊的平均距離為1.7公里。犯罪出行距離的衰減率很快,呈倒J曲線;33%的盜竊地點在犯罪人住所的1到2公里之內,25%在1到3公里之間,15%在2到3公里之間。〔23〕Brent Snook, Individual Differences in Distance Travelled by Serial Burglars, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, vol. 1, p. 53–66. (2004).此外,入室盜竊地點的分布不僅是在犯罪人住所地附近,而且通常會沿著其住所與另一個重要節點之間的路徑分布。〔24〕George F. Rengert & John Wasilchick, Suburban Burglary: A Time and Place for Everything, C.C. Thomas, 1985.類似的距離衰減模式也在湯斯利(Townsley)和西德博特姆(Sidebottom)的研究中被發現和證實。〔25〕Michael Townsley & Aiden Sidebottom, All Offenders Are Equal, but Some Are More Equal Than Others: Variation in Journeys to Crime between Offenders, Criminology, vol. 48, p. 897–917. (2010).

3.我們如何預防犯罪

了解犯罪人如何受到當下環境的影響以及犯罪集中發生的地點和時間,是預防犯罪工作的前提。杰弗瑞的CPTED系統闡述了環境設計預防犯罪的原則,同時也提出了一個涉及學科非常廣泛的犯罪控制觀,涵蓋了建筑設計、城市規劃、法律制裁、社會制度甚至媒體報導等多個方面。對于如何設計環境以預防犯罪的解決方案上則提及較少。紐曼的著作《防御空間:通過城市設計預防犯罪》提出了一個更為細致的環境設計方案。〔26〕Oscar Newman, Defensible Space: Crime Prevention Though Urban Design, Macmillan, 1972.紐曼是一名建筑師,他的興趣點在于建筑設計和城市規劃在促使和預防犯罪方面的作用。紐曼認為,預防的關鍵在于城市設計,鼓勵居民對其鄰近地區產生主人翁意識(屬地意識)。例如,通過建立真正的和象征性的標志物,如柵欄和大門或通過一個區域專屬的明顯跡象來實現(建筑風格或者顏色),農村地區可以通過更明確地界定地域邊界來增加村民對空間的所有權感。他還提出了增加自然監控的方法,可能會及早發現犯罪活動。這可以通過居民樓外窗設計、人行道路線設計、消除區域盲點等方式來實現。總體來講,可防衛的空間是基于一個簡單的、常識性的威懾原則:通過環境設計并通過增強居民責任感和警惕性,阻止潛在入侵者,這樣可能發生犯罪的公共和半公共區域就成為了可防御的空間。

犯罪預防的另一個主要貢獻產生于20世紀70年代中期,羅·克拉克(Ron Clarke)提出的情境預防犯罪理論(Situational Crime Prevention,SCP)是犯罪科學預防的核心思路。情境預防犯罪從非常微觀的環境視角通過設計預防犯罪,克拉克認為預防犯罪的關鍵是關注特定類型的犯罪,并了解它們的動態特征。與杰弗瑞一樣,克拉克也注意到減少機會和控制犯罪的成本與收益可以作為犯罪預防的基礎。情境預防犯罪還涉及應用于現有犯罪問題的解決方法,以便用更有效的方法來重新規劃易引發犯罪的環境。他的方法論結合了紐曼的可防衛空間理論,以及理性選擇視角。簡單來講,情境犯罪預防希望通過減少犯罪機會來預防犯罪,這就需要從犯罪人的角度來構建一個缺乏犯罪吸引力的環境。

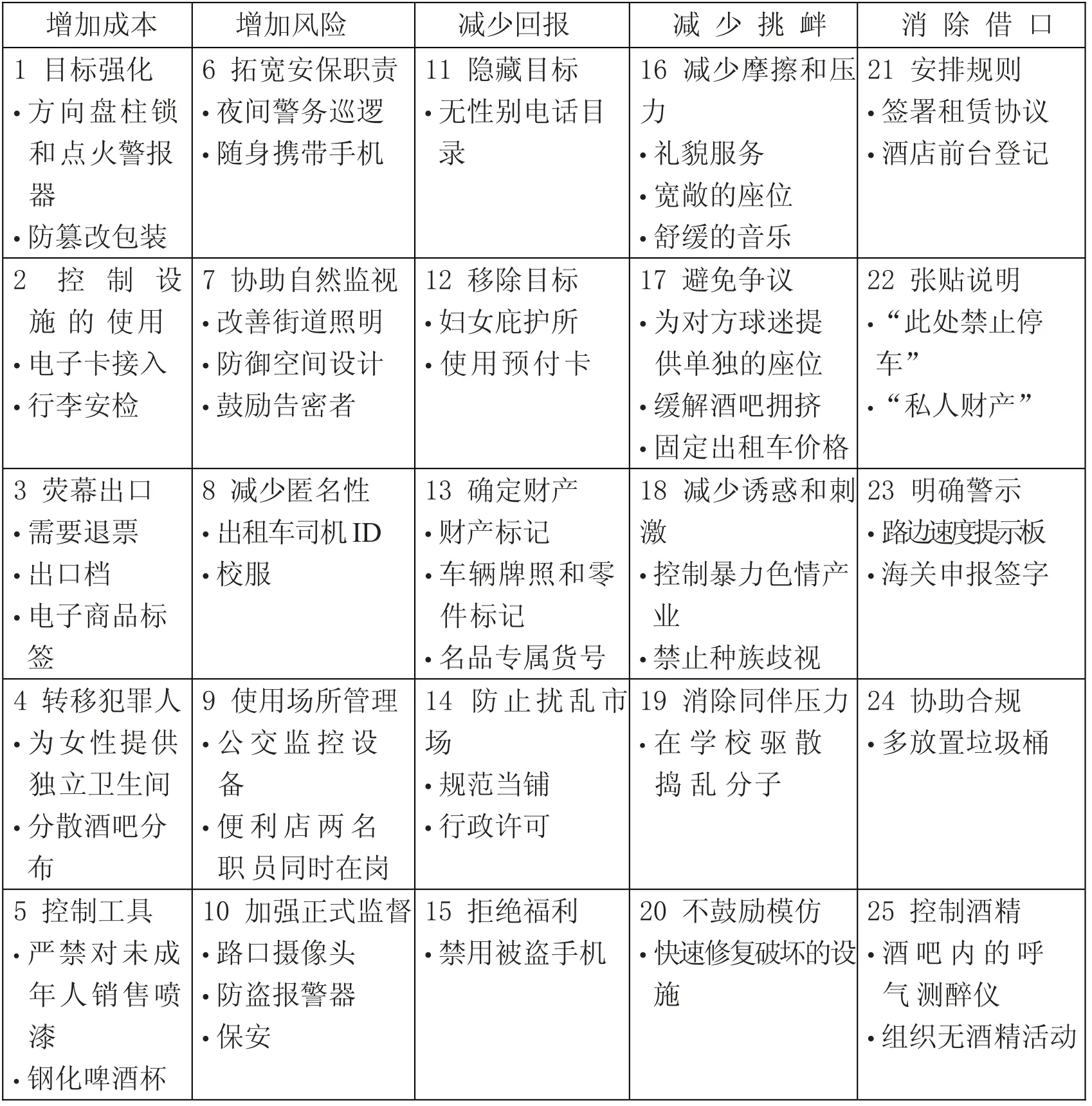

為了幫助選擇解決方案,情境預防研究人員對現有的許多減少犯罪機會的方法進行了描述和分類。表1中的最新分類給出了25種機會減少方法,分為五個主要專題:增加犯罪成本、增加犯罪風險、減少犯罪收益、減少挑釁和消除借口。〔27〕Ronald V. Clarke, Situational Crime Prevention, in R. Wortley and T. Michael Eds., Environmental Criminology and Crime Analysis, Routledge, 2017.實踐人員可依據下表有體系、有邏輯地制定針對具體犯罪問題的措施。

表1 25種情境預防技術

環境犯罪學是犯罪學的一個穩固的分支,為犯罪防控提供了豐富的靈感來源和有效的舉措。環境犯罪學是犯罪科學的理論依據,犯罪科學是環境犯罪學的應用實踐。它的優勢在于對犯罪問題采取系統的分析方法并給出切實的預防技術或方法;試圖縮小到具體的犯罪事件并評估其效果。這些特點對犯罪科學的發展產生了深遠的影響。

四、犯罪科學的特點

環境犯罪學將犯罪預防從社會因素、心理成因等主導框架中脫離出來,犯罪科學才能整合各學科資源,以達到減少犯罪的目的。雖然犯罪科學借鑒了環境犯罪學的概念和理論,但兩者并非一回事。犯罪科學是一個更寬泛的定義方法,已經形成了一系列獨特的特征。我們將揭示犯罪科學的三個主要特征:減少犯罪、實用主義和學科交叉。

(一)減少犯罪

犯罪科學的定位需要避免“萬金油”的處境。其最終目標是高效、經濟地減少犯罪,而不在于挽救犯罪人和社會改革。主要是因為有強有力的證據表明專注于減少犯罪機會的措施有著顯著的預防犯罪成效。人們通常認為刑事司法系統對犯罪預防有著重大成效,只要犯罪人經過公安機關逮捕,法院宣判,監獄和緩刑機構的矯正,就會起到犯罪預防的效果。1945年,英國基于此加大對司法預防的投資,然而得到的回報卻是犯罪率每年以5%-7%的增速增長,重犯率也很高。〔28〕Nick Ross, Crime: How to Solve It-and Why So Much of What We're Told Is Wrong, Biteback Publishing, 2013.美國的刑事司法研究也得出相似的結論。從20世紀70年代至80年代,美國雖然增加了司法系統的經費投入,也增加了監禁的使用,但仍然是發達國家中犯罪率最高的國家。英美國家20世紀80年代大量研究事實證明,減少犯罪這一目標寄希望于司法預防基本上是行不通的。司法系統的任務是懲戒犯罪,減少犯罪這一目標不應再強加于司法預防之上。

20世紀60年代歐美盛行的社會解組理論系統的闡述了增強社會聯系、保證社會穩定對犯罪行為的抑制作用。遺憾的是,社會預防的種種措施并沒有對當時政府在治理犯罪方面提供有效的政策指導。加強警察與居民的聯系、實施居民自助小組,增加青年工作機會,提高社會福利等措施亦沒有遏制犯罪率程序增長的勢頭。社會預防措施幾乎拿不出證據說明其在抑制犯罪方面有任何效果。〔27〕在20世紀80年代,由于對司法預防和社會預防的失望,英國內政部開始轉向情境犯罪預防措施。他們將減少犯罪的關注重點從犯罪人轉向了犯罪事件本身——犯罪科學的關注點,JDI的成立也是在情境犯罪預防成效顯著的背景下應運而生。當然,犯罪科學研究發展至今,其多學科的特點在追求減少犯罪這一目標的過程中并不僅限于單一限定在環境犯罪學方法所涉及的事前干預,犯罪科學也不排除其他任何有希望減少犯罪的措施。這些措施或技術的關注共同點是:關注犯罪產生的近端原因——當下環境。

(二)實用主義

實用主義可以理解為在“用”中總結普遍性,再到實踐中去,是一個互動的、迭代的過程,是計劃、實施和評估的循環論證。研究者和實踐者也是摸石過河,根據實施的每個階段的反饋修改干預措施,直到形成可行的方案。在犯罪科學目前實踐領域中,SARA可謂是典型的實用主義模式。SARA是指問題解決的四個階段的首字母--掃描(Scanning)、分析(Analysis)、響應措施(Response)和評估(Assessment)。SARA過程最初是作為問題導向警務的框架發展而來。它的提出沒有依據犯罪社會學理論,而是專注于犯罪本身,本質上是一種適合該領域的科學方法。SARA為警察和更廣泛的從業者提供了實施犯罪控制的分步指南,針對不同犯罪類型靈活運用。研究者和實踐者需要首先確定所關注的犯罪問題,選擇最緊迫和最經常出現的問題(掃描)。接下來對所選問題進行深入分析,以尋找其犯罪模式并確定誘發原因(分析)。然后列舉出可能有效的防控方法,并選擇最實際和最具成本效益的回應措施(回應)。最后,對回應措施的有效性進行評估(評估)。在整個過程中同時存在反饋回路,任何階段的堵塞都需要回到上一階段重新進行。SARA過程可以在日常警務實踐過程中以非正式的方式應用,無需進行復雜的立項研究。同時,可以將成功的案例研究合成數據庫,這些經驗教訓可以成為實證研究的重要素材。可見,犯罪科學更傾向于摘取“生長在低處的果實”,事實證明,改變情境可有效地預防犯罪且成本相對較低、操作簡單;只要付出相對較少的努力,就能獲得很大的收益,可謂性價比很高的策略。我們并不否認犯罪人的性格特征在犯罪中起著一定的作用——僅憑常識就告訴我們,有犯罪傾向的人在特定情況下比沒有犯罪傾向的人更有可能犯罪。但是改變性格是很難的。

犯罪科學框架搭建的意義就在于“凡能減少犯罪,皆可為我所用”。它的新體現在試圖從其他學科(如理工學科)找到更好的應對犯罪的方法,無論是為了預防犯罪、犯罪偵查還是犯罪人管理。在犯罪科學中所采取的立場大體上是波普爾式的。這意味著:犯罪科學的研究方法需提出可檢驗的假設,并運用科學的檢驗方式得出客觀的結論。犯罪科學的目標是推動科學的進步,改進以往的觀點,代之以可證偽但尚未證偽的理論。〔29〕John E. Eck & Spelman William, Problem-Solving: Problem-Oriented Policing in Newport News, Police Executive Research Forum, 1987.承諾以科學的方法分析犯罪問題的基礎是摒棄一切主觀臆測、經驗主義和意識偏見。犯罪科學的原則包括把“真相”,至少是有能力研究發現的真相,作為我們提出建議的準則并拒絕在任何情況下篡改數據。傳統犯罪學傳承了社會學和刑法學的研究方法,犯罪科學的研究與工程學的方向和方法有相似之處。〔30〕Nick Tilley & Gloria Laycock, Engineering a Safer Society, Public Safety Leadership Research Focus, vol. 4, p. 1-6. (2016).工程學是一種實用的解決問題的方法,將犯罪預防看作工程問題,務實地利用已知科學,提高理論的利用率。并在不斷的嘗試中,填補理論空白,糾正理論偏識的研究。犯罪科學采用相同的基本原則。犯罪學學家的工作是探究“是什么”“為什么”,而犯罪科學家還要考慮“能夠做什么”“怎么做”。他們需要在這個技術爆發的時代和當今社會體系下,探索何種方式能夠為人們的安全帶來實際的利益。

(三)學科交叉

犯罪科學所提倡的減少犯罪的關鍵點在于關注當下環境。環境包羅萬象,從宏觀的城市規劃至微觀的產品設計,從物質環境到網絡世界都是縈繞在我們周圍的“環境”中。這就意味著,可以改善當下環境的學科方法都被犯罪科學所歡迎,同時也奠定了其必然需要多學科共同研究犯罪問題的特點。因此,充分理解犯罪需要更廣泛的學科加入。迄今為止,法學和社會科學一直占據解釋犯罪的主導地位。但是,新技術催生新的犯罪威脅,如網絡霸凌、身份信息盜竊、釣魚軟件、暗網交易等,犯罪科學在解決信息技術和數字科技所帶來的預防挑戰方面具有獨特的地位。如果我們展開“多學科”“跨學科”或者“超學科”研究,展示各個學科對犯罪的解釋和處理,去研究可能會助長或抑制犯罪的其他因素,認識到技術和工程學對于理解犯罪模式和制定犯罪對策的影響,這對21世紀的犯罪預防工作的框架有著重要的意義,即將以人為中心的犯罪預防觀轉向以犯罪事件的數據為中心。有些犯罪問題可能需要建立一個多學科的團隊,聚集不同專業背景的研究人員就一個問題進行合作研究。跨學科性的研究則要求研究人員保持他們主要學科方向的同時,理解,吸收和使用其他學科的關鍵概念和方法,打破學科界限(如,生物化學)。超學科目標是促進學科融合,創造出探究和解決現實世界問題的新方法。回顧當今的犯罪預防技術(犯罪地圖、人臉車牌高清識別、大數據分析等 )還是偵查技術(人際關聯、天網行動、數字取證等),如果沒有其他學科研究人員的共同努力,我們今天面臨的犯罪問題以及將來可能出現的犯罪問題都不可能得到解決,如果沒有犯罪學家提供框架和規范界限,預防技術亦不得要領甚至有可能會侵犯公民合法權益。雖然我們強烈提倡多學科整合,然而在實踐中這可能較難以實現。在個人層面,研究人員可能會拒絕踏出自己學科的舒適區;在機構層面,大學的學科設置在很大程度上仍然是圍繞基礎學科組織起來的,融合存在許多結構性障礙。此外,進行多學科、跨學科或者超學科的研究人員,可能亦會面臨難以找到合適出版其研究成果的期刊發表其研究成果的困境。比如,犯罪科學領域的犯罪制圖的研究成果很多發表在地理科學期刊上,犯罪大數據分析的成果發表在計算機科學的期刊上。盡管如此,學科整合仍然是一項值得追求的事業。

五、總結

本文描述的大部分方法是在西方國家背景下的實踐結果。犯罪科學抑或者是環境犯罪學的研究特點之一就是“犯罪事件的發生對特定的環境有著強烈的依賴性”。換言之,適用于一個地區的方法可能并不適用于另一個地區。每個國家都有自己獨特的文化背景和環境因素,這些會對犯罪的發生和對犯罪的防控產生影響。所以,西方的犯罪科學的研究結論不能作為“行動指南”簡單地照搬到中國。除非對這些理論方法進行有效檢驗,盡可能地調整直至其適合于當地情況。犯罪學理論的最終目的,不應停留在理論上的“理解”層面,而是真正控制、減少各種犯罪事件。我們認為犯罪科學為減少犯罪提供了一種更具包容性和靈活性的視角,犯罪的性質隨著社會和技術的發展而變化。這可能需要我們在防治犯罪的方式上做出相應的改變。犯罪科學的中心任務是尋找減少社會危害和增加社會安全的新方法。我們也明白犯罪科學并不是一個界限分明的學科,希望可以通過展示犯罪科學領域范圍,讓讀者對犯罪科學的研究目的、方法以及涉獵的主題有一個更好的理解。