以直腸功能訓練為主的康復護理措施對中風患者便秘的干預效果分析

黃志芳

廣東省陽江市中醫醫院內科,廣東 陽江 529500

中風是臨床常見的一種腦血管疾病,具有發病率高、致殘率高和死亡率高等特點[1]。尤其是近年來,隨著我國人口老齡化的加劇,中風的發病率持續上升。中風患者常見的并發癥是便秘,超過40%的患者均會發生,對患者的生理健康、心理健康、生活質量等方面均產生了嚴重影響[2]。有研究指出,對中風后便秘患者進行康復護理,可以顯著提高患者的臨床治療效果,促進康復[3]。基于此,文章分析研究了以直腸功能訓練為主的康復護理措施對中風患者便秘的干預效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017 年10 月—2018 年12 月期間在廣東省陽江市中醫醫院接受治療的中風后便秘患者54例,隨機分為對照組和研究組,每組各27 例。對照組中男性患者16 例,女性患者11 例;平均年齡為(56.37±6.52)歲,平均病程為(63.24±7.65)d;研究組中男性患者15 例,女性患者12 例;平均年齡為(57.11±5.87)歲,平均病程為(64.21±7.03)d。兩組在性別、年齡、病程方面差異均無統計學意義(P>0.05)。納入標準:均符合中風相關診斷標準;大便排出困難且干燥硬結者;排便依賴藥物幫助者;無認知功能障礙者;自愿簽署同意書者。排除標準:合并腸道器質性病變患者;精神疾病患者;不愿參與此次研究者。本研究經過醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法

1.2.1 對照組:對照組采用常規護理,協助患者進行排便、心理護理、飲食指導等。

1.2.2 研究組:研究組采用以直腸功能訓練為主的康復護理,內容包括:(1)心理護理。患者多會出現焦慮和緊張等負面情緒,護理人員多與患者溝通,詳細講解康復護理的知識和作用,有效疏導患者的負面情緒,幫助患者建立信心,提高治療的依從性。(2)直腸功能訓練。患者用餐后1 h,護理人員對患者腹部進行按摩,通過皮膚和直腸產生發射,促進感覺的傳入,有效提高腸道活動;護理人員食指戴上指套,并涂抹潤滑油,緩慢插入患者的肛門,同時將直腸壁向肛門牽拉,以緩解肛門括約肌的痙攣,并擴大直腸腔,促進腸道反射;患者在排便時,護理人員協助其取坐位或蹲位,起到增加肛門直腸角并形成有利排便角度的作用,同時,坐位或蹲位便于用手按摩腹部;根據患者的生活習慣,護理人員指導患者養成定時排便的習慣,最好選在餐后排便,因為餐后人體的胃結腸反射強烈,直腸容量降低,直腸壁張力增強,對排便有利;根據患者實際情況,適當安排患者每日進行運動,護理人員最好協助和指導患者進行身體耐力訓練,以便加強腸道蠕動。(3)飲食護理。給予患者營養指導,保證患者每日的營養均衡,盡量多食用粗纖維、蛋白質和維生素含量較高的食物,避免食用辛辣等刺激性食物。

1.3 評價指標

比較分析兩組患者在治療前和持續治療14 d后的便秘臨床癥狀指標情況、治療效果、焦慮和抑郁情況。其中,治療效果分為治愈(大便正常、癥狀改善率超過95%)、顯效(便秘有明顯好轉、癥狀改善率超過75%且低于95%)、有效(便秘有所好轉、癥狀改善率超過30%且低于75%)、無效(便秘未見好轉、癥狀無任何改善);焦慮和抑郁情況采用本院自制的焦慮和抑郁調查量表進行評定,評分越高表明焦慮和抑郁越嚴重。

1.4 統計學方法

數據采用SPSS 18.0 軟件進行統計分析,計量資料以均數±標準差()表示,組間比較采用t 檢驗;計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

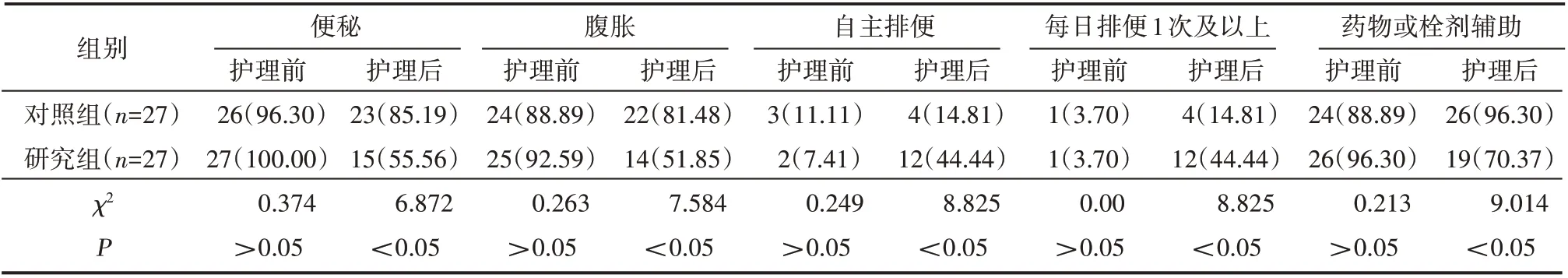

2.1 便秘臨床癥狀指標情況比較

結果表明,護理前兩組便秘、腹脹、自主排便、每日排便1 次及以上、藥物或栓劑輔助的差異無統計學意義(P>0.05),護理后研究組以上指標改善情況均顯著優于對照組(P<0.05),見表1。

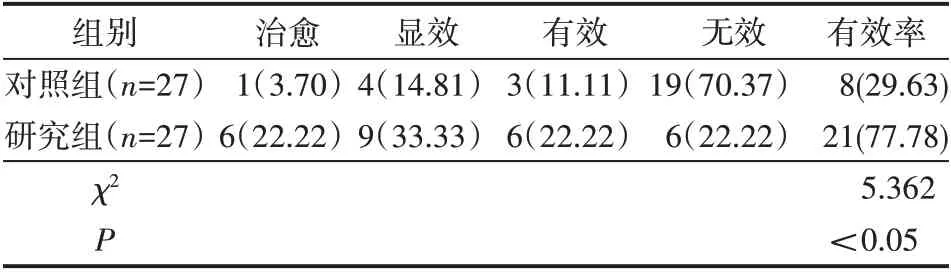

2.2 兩組治療效果比較

結果表明,研究組治療有效率顯著高于對照組(P<0.05),見表2。

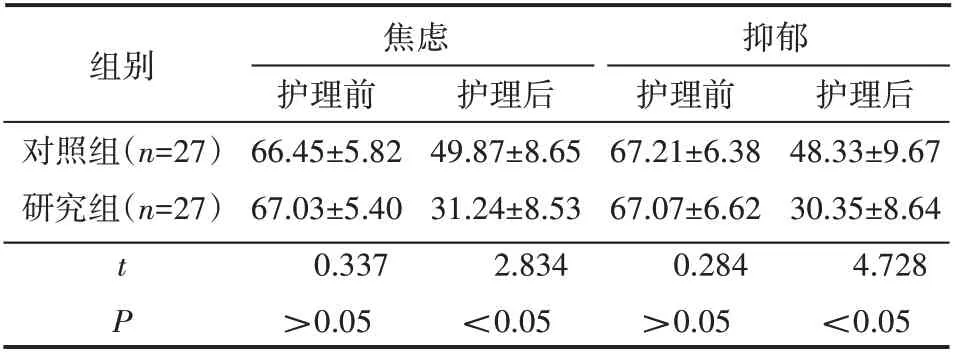

2.3 兩組焦慮和抑郁情況比較

結果表明,護理后研究組焦慮和抑郁情況顯著優于對照組(P<0.05),見表3。

表1 便秘臨床癥狀指標情況比較 例(%)

表2 兩組治療有效率比較 例(%)

表3 兩組焦慮和抑郁情況比較(±s) 分

表3 兩組焦慮和抑郁情況比較(±s) 分

組別對照組(n=27)研究組(n=27)tP焦慮護理前66.45±5.82 67.03±5.40 0.337>0.05護理后49.87±8.65 31.24±8.53 2.834<0.05抑郁護理前67.21±6.38 67.07±6.62 0.284>0.05護理后48.33±9.67 30.35±8.64 4.728<0.05

3 討論

便秘是中風的常見并發癥,嚴重威脅到患者的身心健康和生活質量。中風患者發生便秘的主要原因是患者無法進食或主要以流食為主,導致腸蠕動功能降低[4];中風患者大多腦部神經功能發生紊亂,抑制了排便反射,導致糞便長時間停滯于腸道內,水分被吸收,導致便秘;中風患者需要長期臥床,既往的排便姿勢和習慣都發生改變,再加上運動減少,導致胃腸活動減緩,進而引發便秘[5]。便秘會進一步影響到中風患者的病情,中風便秘患者在排便時腹腔壓力會明顯增高,心臟收縮加強,導致血壓升高,腦血管薄弱處容易發生破裂,可再次誘發中風,病情嚴重時會誘發腦疝,危及到患者的生命。此外,中風便秘患者的糞便長時間在腸道內停留,會導致腸道內產生的細菌進入血液,對神經系統產生毒性作用,進一步影響到患者的恢復[6]。因此,中風患者保持大便通暢對于治療效果和恢復尤為重要。康復護理可以從心理、肢體和康復訓練等方面著手,有效幫助中風患者建立側支循環,減少不良反應發生,改善患者的生存質量[7]。康復護理中的直腸功能訓練對于中風后便秘患者的康復尤為重要,在對患者實施直腸功能訓練之前要了解患者發病前的生活史和排便習慣,然后根據患者的實際病情為其制定有針對性的訓練措施,按摩患者的腹部可以通過皮膚和直腸間的發射,促進腸道活動[8];肛門牽引技術可以緩解肛門括約肌的痙攣,并誘發腸道發射,對排便起到促進作用;合適的排便體位可以形成有利的排便角度,便于大便通過;餐后定時排便需要保持每日相同時間排便,逐漸訓練建立排便反射。

本研究結果表明,護理后研究組便秘、腹脹、自主排便、每日排便1 次及以上、藥物或栓劑輔助的指標改善情況均顯著優于對照組,治療有效率顯著高于對照組,焦慮和抑郁改善情況顯著優于對照組,這表明以直腸功能訓練為主的康復護理措施可以有效改善中風患者的排便功能,提高治療有效率,改善患者的負面情緒。

綜上所述,以直腸功能訓練為主的康復護理措施對中風患者便秘的干預效果較為顯著,值得推廣。