福建省永安市土堡

李勇

土堡是以砌石為基座、以生土夯就的建筑,廣泛分布于福建省三明、泉州、龍巖、福州等地,其中三明市是福建省土堡最集中、數量最多、最有代表性的地區。永安市作為三明代管的縣級市,現存有明清時期土堡29座,這些土堡多以當地的土、木和石頭為原料,具備防御敵人、供人居住和儲存糧食等多種功能。本文通過對永安市境內土堡的調查,對永安土堡的特點進行分析,并著重介紹永安最具有特色的幾座土堡,對土堡在保護和修繕過程中遇到的問題進行思考并提出對策。

永安的基本情況

永安又名“燕城”,位于福建省中部偏西閩中大谷地南端沙溪河中上游地段,處武夷山脈與戴云山脈的過渡地帶,多山地丘陵,森林資源豐富,地貌特征為“九山半水半分田”,明景泰三年(1452年),明朝廷劃沙縣新嶺以南二十四都上四保至三十二都和尤溪寶山以西四十都至四十三都共計13個都之地置縣,命名為“永安”,寓永久安定之意,1984年經國務院批準,撤縣設市,永安現有人口34.5萬人,總面積2942平方公里。永安是一座紅色的城市,屬于福建省37個中央蘇區縣之一,土地革命時期,紅十二軍、紅九軍、紅七軍等多支紅軍部隊在永安活動,至今保留有大量較完整的紅軍標語和漫畫;永安也是一座抗戰城市,抗戰時期,福建省會內遷永安達7年半之久,永安成為與重慶、桂林齊名的三大抗戰文化中心。永安市現存有明清時期土堡29座,其中被列入市級以上文物保護單位的土堡有4處,其中國家級文物保護單位2處(槐南鎮洋頭村安貞堡、燕西街道文龍村復興堡)、省級文物保護單位1處(青水畬族鄉過坑村福臨堡)、市級文物保護單位1處(小陶鎮八一村允升樓土堡)。

永安土堡的特點

1.歷史悠久。永安土堡始于清順治九年,明末清初成熟,晚清盛行,民國衰敗。現存的土堡,較多建于清中晚期、清末和民國初期,此時的大小土堡都非常重視防御設施的配置,且數量繁多,類型趨向多樣化,土堡構筑既強調防御功能的設置,又注重裝修和裝飾,形式、題材豐富多彩,稱得上是土堡發展的鼎盛期。20世紀初期,土堡的衍生品出現,除了中大型土堡外,新出現民居與土堡結合型、土堡微型化等現象,但強勢的土堡防御功能始終不變。民國初期,永安土堡的構筑完全停止,取而代之的是半封閉式的土木結構堂屋。

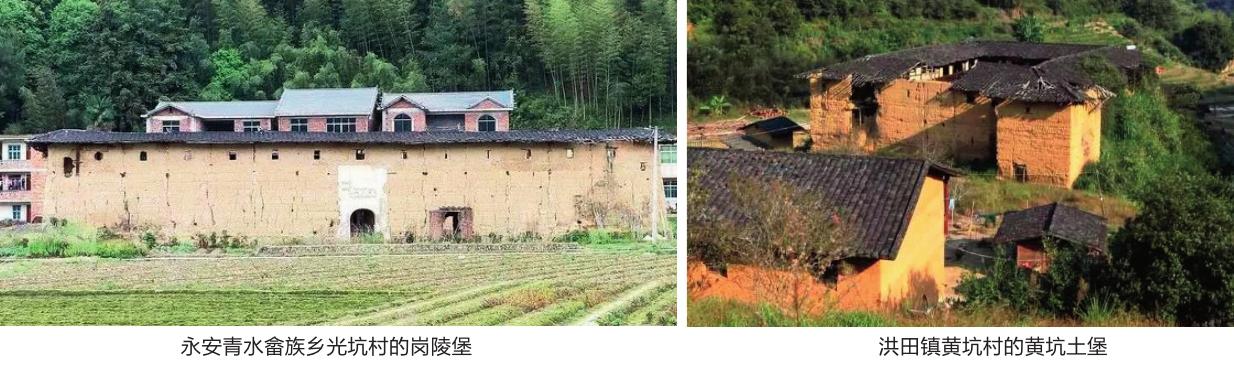

2.數量眾多。通過走訪和調查發現,永安現存大小不一的土堡共29座,分布比較集中的主要在小陶、洪田等鄉鎮。保存狀況較好的有安貞堡、復興堡、福臨堡、允升樓等,其中單體建筑規模全國最大的是安貞堡,建造時間最早的是允升樓,形制比較奇特的是復興堡。據《永安縣志》記載,古時的永安是南來北往的必經之路,商業、礦冶、交通比較發達,故匪寇掠奪事件屢屢發生。加之永安廣大地區多屬山區,建縣較晚,官府難以管理,民眾紛紛筑建土堡,以自救自保。從清代至民國的300多年中,永安土堡始終伴隨著這里的黎民百姓,在全市各姓族譜中“寇賊蜂起,筑堡自衛”的記錄屢屢可見。

3.防御性強。從現存的土堡來看,不論大小,均設置敞開式、暢通無阻的跑馬道,將碉式角樓和堡墻上的不同位置、不同高度、不同角度、不同方向的斗形條窗、竹制槍孔、注水孔等防御點串聯在一起,形成了多范圍、多方面、多方向、多角度的立體防御系統。防御手段采用塊石砸,冷熱水、熱油澆,刺激物噴射,各種土槍、火銃、土炮齊轟等辦法打擊匪寇,防御功能強大。

4.內涵豐富。永安土堡特別注重民俗文化,主要表現在選址、朝向、左顧右盼、遠山近丘、水流走向等方面,但這些都不能與土堡最重要、最核心的防御功能相矛盾;土堡文化還表現在堡內的設施上,雖然土堡主要是防御性質的建筑,但在歡慶節日,一些具有永安地方特色的民間信仰及宗教活動等仍然按約定俗成的規矩進行。

永安具有代表性的土堡

1.復興堡

復興堡,位于永安市西南5公里的燕西街道文龍村,由該村余氏先祖余卓儀始建于清代中晚期。復興堡坐西朝東,土木結構,平面布局呈南北長的方形,占地面積2795 平方米,建筑面積2308.4平方米,按照東西向中心軸線對稱分布,由東向西依次有泮池、池邊書院、堡墻及東堡門、門亭、長條式天井、南北排厝(廳堂、居室、 廂房、南排厝中部樓閣、北排厝西部樓閣)、單獨的走馬廊、魁星樓、西堡門、后庭院。復興堡在建造時,把建筑與地形、地貌有機地結合起來,將古人“負陰抱陽”“藏風聚氣”“吉地不可無水”建筑理念發揮得淋漓盡致。抗戰期間,國民黨中央直屬臺灣黨部遷此辦公,寓意“光復臺灣,振興中華”,得名“復興堡”。1944 年9月于堡內成立臺灣省臨時政府籌備處。一些重要人物如謝東閔、丘念臺、方志林等曾經在此生活、工作過。1945年抗戰勝利,國民黨臺灣黨部遷往福州。復興堡是海峽兩岸共同抗戰的重要史跡,為研究抗戰時期國民黨福建省政府內遷永安和國民黨臺灣黨部提供了實物旁證,是極具歷史價值的涉臺文物。2009年11月公布為福建省第七批省級文物保護單位,2013 年公布為全國重點文物保護單位。

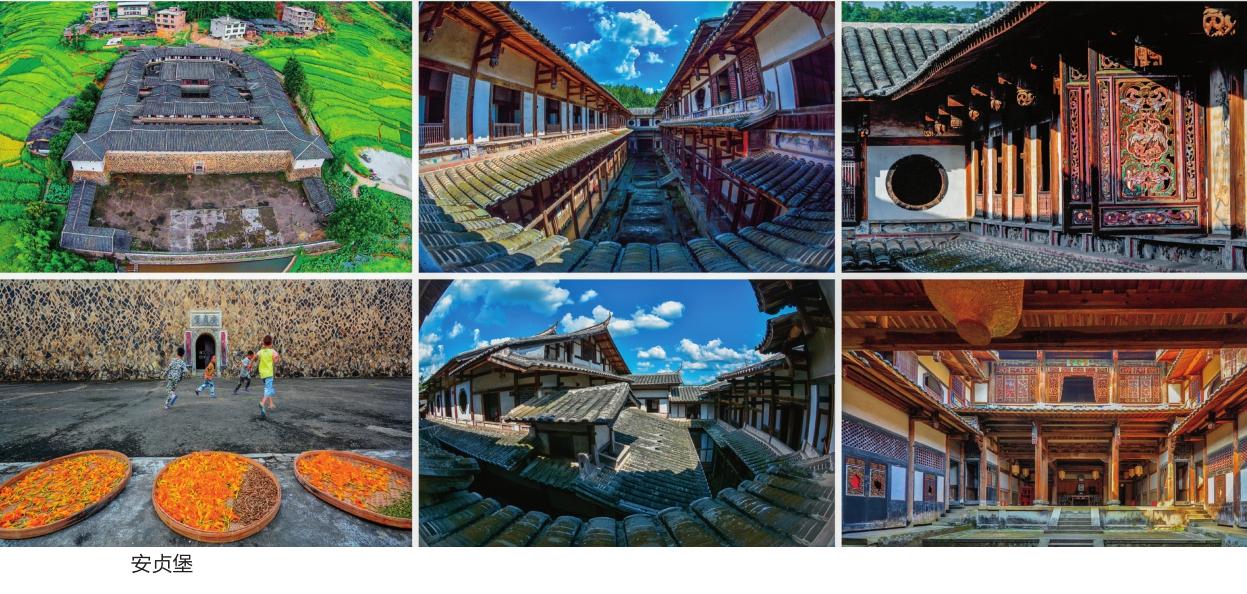

2.安貞堡

安貞堡,位于永安市東部的槐南鎮洋頭村,坐西朝東,由當地的鄉紳池占瑞、池云龍父子共同建于清光緒十一年(1885年),歷時14年完工。“安貞”二字出自《周易》“安貞之吉,應地無疆”,寓意安定、吉祥、祥和。

安貞堡坐西朝東,平面前方后圓,占地面積1萬平方米,建筑面積6000平方米。堡內設有四進,分上下兩層,建筑整體是圍廊式土樓與廳堂為中心結合的院落式民居,主體是兩層三進的四合院,周邊是圍廊樓屋,共有房間368間。布局沿襲了中國傳統建筑中軸對稱的格式,軸線上排列廳堂,兩旁是護厝。堡內設有廳、堂、臥室、書齋、谷倉、儲藏間、地下室、廚房、逃生窗、澡房、水井、廁所等,附屬建筑有書房、藥房、工房、馬房、大坪、半月池等。毛石砌筑的圍護墻和夯土的圍屋高有兩層,走廊環繞,全長270米一周將四合院包裹起來,起到了防衛及防寒御風的作用,堡墻四周分布著90個瞭望窗和180個射擊孔,坡形屋面頂,層層出檐,脊飾角飾規矩精致,展示了地方工匠高超的工藝水平。

當地政府高度重視安貞堡的保護和開發,該堡1991年被公布為福建省第二批重點文物保護單位,2001年6月被公布為第五批全國重點文物保護單位,2020年7月被公布為國家4A級景區。

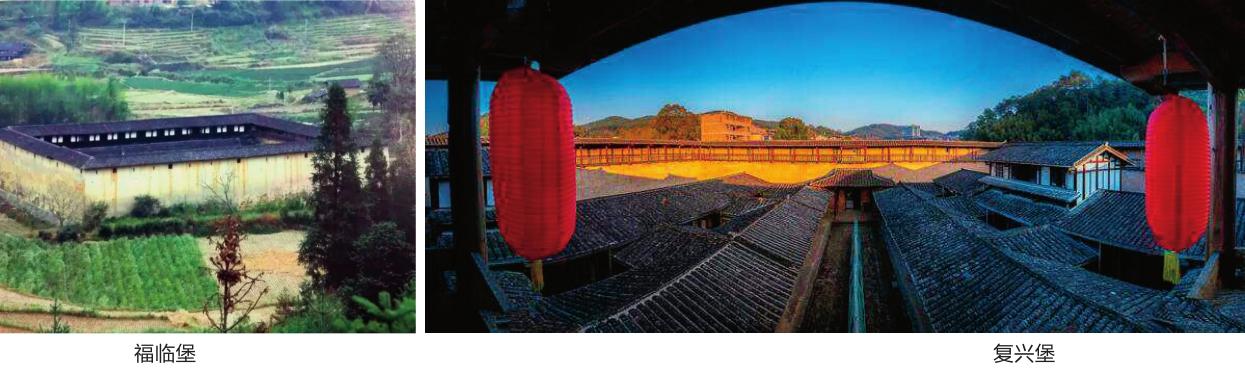

3.福臨堡

福臨堡,當地亦稱福臨堡城,位于永安市青水畬族鄉過坑村上洋自然村,建于清嘉慶年間,福臨堡為四方堡,坐西朝東,土木建筑,堡中宅院,四周土墻,占地面積1.6萬平方米,建筑面積3000平方米,共有房屋106間。三進三埕,四周石砌通道,院中一大廳、左右二廳、二大倉、四大庫,院后一大廳、二層,左右“V”形木樓梯,生活區、衛生區四周設防火墻。大廳八大柱出廳,四大由、四大川同護一大梁。堡全體三進院落式建筑,中軸對稱,天井疏密有致,庭院空間富有變化。瓦上檐下、斗拱門窗、窗欞、柱礎雕刻。

福臨堡城墻基礎寬厚7米、高6米,外墻下部寬厚7米、墻高12米,上部夯實土墻,寬厚6米。墻中部四周通巷防衛走廊,前墻左右“V”形石梯,環周開放60個竹制斜式射擊槍眼和灌水孔,40個“V”形瞭望窗、20個炮臺孔,以及密室。正門位于堡東中間,朝東,一小門,門頂至墻頂部有多個灌水孔,以防火攻,特別表現極強的防衛性。

2011年10月,福臨堡被永安市人民政府公布為市級文物保護單位;2013年1月,被福建省人民政府公布為省級文物保護單位。

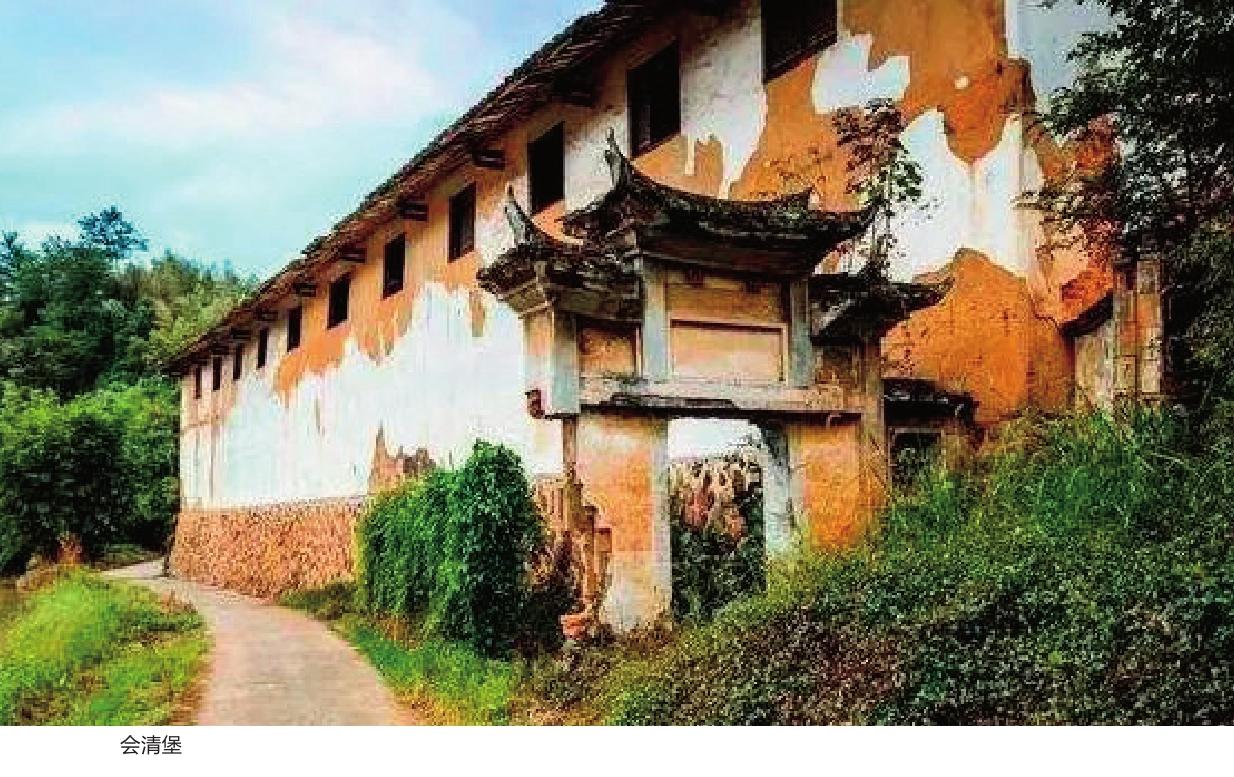

4.會清堡

會清堡,位于永安市西洋鎮福莊村,系該村族人侍郎邢婟太始建于清乾隆二十八年(1763年),經過兩代人前后歷時14年建成,該堡占地面積2500平方米,建筑面積5000多平方米,兩層三進結構,共有房屋280余間。土堡面方后圓,呈金交太師椅形狀,坐西朝東,臨水而建。堡墻全部用黏土壘成,墻基用石塊砌成,厚達1.5米,墻高8米余,蔚為壯觀。分上下兩層,上層南北兩面,隔成8間廂房,廂房窗扇雕刻精美,可見當時的工藝水平。環堡有長廊通行,前后各開4個炮窗,臨溪面開11個炮窗;堡的下層面墻前,建一座堂屋,題有“燕詒堂”3字。土堡中的民居建筑物,有大廳、廂房、廚房,規模和質量都比普通民居宏麗。柱礎有雕刻,梁柱結構造型全部為清代建筑風格。堂屋前為廣坪,種植花木,怡情舒心。堂屋左右側,開兩口水井,不僅供食用,也是防火防匪的重要措施。堡開兩個門,南門頂壁上有“會清”石匾,楷書端正秀挺,兩旁石雕精美,為清代原物。門前原是堡的外院,方圓150平方米,從邢氏族譜上會清堡圖所繪,外院有門樓、圍墻、便門、廂房、小樓和石坪。

會清堡不僅具有建筑和文化價值,也具有較高的歷史意義,1934年至1938年,紅八團、紅九團和明光游擊獨立團以及中共閩西北游擊隊等多支紅軍部隊在會清堡駐扎,籌措軍需款項,古堡內的兩口水井紅軍直接飲用,故后人將這兩口水井稱作“紅軍井”。目前,永安市抗戰遺址群保護工程指揮部已將會清堡列入第四期修繕項目,編制完成了修繕計劃,修繕工作正在推進中。

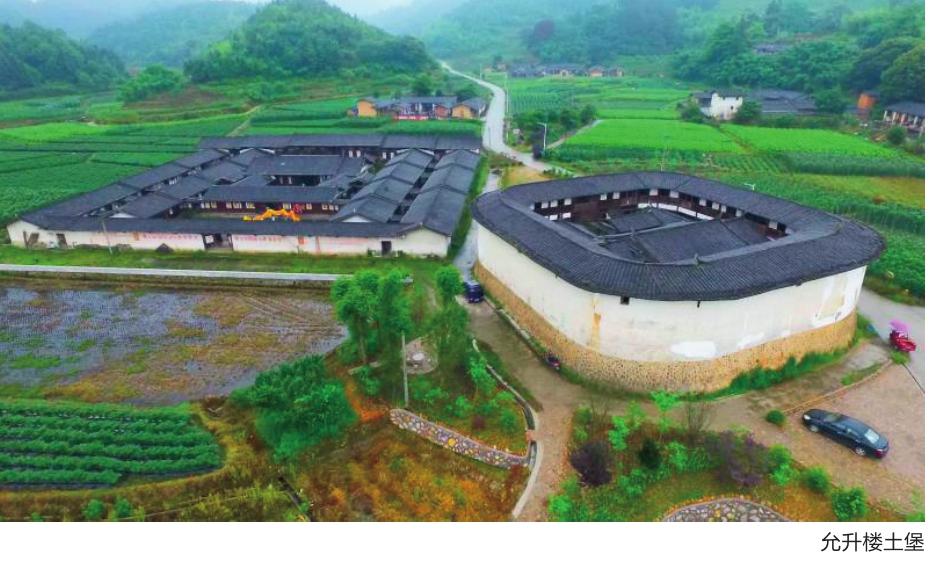

5.允升樓土堡

允升樓土堡,位于永安市西南的小陶鎮八一村張坑自然村村中心,由張坑村朱氏第四代始祖朱延揚,于清咸豐九年(1859年)所建,占地面積940平方米,建筑面積1011平方米,是永安市現存土堡中形制為圓形的唯一一座古堡。土堡坐西北朝東南,為兩層圓形土樓,共有房屋62間。墻基厚1.5米,拱門兩層木樓環堡一圈,土樓中軸線上有春亭。主廳均為一層,主廳面闊五間,進深五柱,穿斗式結構,兩側有廂房,木樓(大門后)右側有兩間地下室,一口水井,作儲藏之用,墻外大門右側有一角樓,土堡外圍有一條抗日標語。該堡于2000年被永安市人民政府公布為第二批市級文物保護單位。

永安土堡在保護和修繕過程中存在的問題

1.由于土堡建筑特性不適應當今人們的居住條件,因此絕大部分土堡早已無人居住,加上長期無人維修和管理,破損程度嚴重,而僅此一項維修費用就十分巨大,僅憑當地財政根本無力承擔。同時,由于土堡建筑所占面積較大,在新農村建設中拆舊建新與保護的矛盾較為突出。

2.產權不明晰。土堡是一個姓氏的家族財產,涉及的人數眾多,對于保護和修繕意見不統一,難以與政府形成合力,而單靠政府給私有房產投資維修,也不符合國家法律的規定。

3.保護意識薄弱。土堡所有人及使用人保護意識普遍薄弱,存在用電用火不規范、周邊亂堆雜物、環境衛生臟亂差等現象,加上許多土堡因地理位置特殊,自身存在無消防水源、無消防栓、消防車道寬度不足等問題,這些都使土堡的保護存在較大安全隱患。

4.缺乏專業隊伍。土堡保護工作的專業人才缺少、技術落后,導致基礎工作薄弱,各鄉鎮街道的文物協管員均為兼職,這在一定程度上造成了協管隊伍不穩定,監管不力,文物保護形勢不容樂觀。目前,僅安貞堡成立了文物保護管理所,其余土堡僅通過聘用文物保護協管員負責文物保護單位的日常管理工作,使得文物保護單位無法實現規范化管理。

關于土堡保護的幾點建議

1.加強領導,建立健全工作體制機制。進一步加強組織領導,理順管理體制,協調各職能部門各司其職,各負其責,密切配合,形成分工合作、齊抓共管的工作格局。強化各級政府責任,按照“一法一條例”的規定,進一步落實文物保護“五納入”和“四有”的工作要求,切實解決好文物保護工作中存在的困難和問題。要按照《文物保護法》的要求,把文物保護經費列入財政預算,并隨著財政收入的增長而逐年增加,切實保證土堡搶救、保護、管理和購買土堡產權所需經費。

2.強化宣傳,營造濃厚土堡保護氛圍。運用村村響廣播、電視、手機APP、報刊、網絡等各種媒體,編寫以土堡為核心的鄉土教材、編印土堡保護畫冊,制作土堡工藝品,舉辦“土堡文化節”“土堡知識競賽”,同時在中小學開設介紹土堡課程,宣傳土堡獨特而重要的價值,提升社會各界保護文物、保護遺產的意識。

3.多措并舉,破除土堡保護資金瓶頸。在堅持政府投資的同時,創新思路,鼓勵單位和個人參與文物保護和利用。同時,有關部門應深入研究各級部門在土堡保護方面的扶持政策,認真篩選包裝文保項目,積極申報,爭取上級文物專項資金扶持。

4.科學保護,加快土堡保護修繕進度。進一步摸底調查土堡的現狀,制訂相應搶修方案,并組織實施。結合傳統村落保護加快土堡的修繕進度,堅持“規劃先行、統籌指導,政府引導、村民參與”的原則,通過“強化質量、保障進度、落實督查”等一系列舉措,積極穩妥推進土堡保護與利用項目的實施。

5.文旅融合,發展土堡旅游。在正確處理好保護與開發二者關系的前提下,科學合理利用土堡的地域文化代表性,挖掘土堡潛在的旅游價值,在做好土堡修繕和開發利用的基礎上,規劃好土堡旅游路線,完善土堡周邊的配套基礎設施,讓群眾從中獲利,提高群眾對土堡保護的積極性,實現土堡保護從輸血到造血的轉變。

(責任編輯:屈夢夏)