電針預(yù)處理對老年全身麻醉患者丙泊酚誘導(dǎo)劑量及麻醉誘導(dǎo)期血流動力學(xué)的影響研究——附30例臨床資料

李雪飛 鄒 蓉 鄭 曼 白紅梅

(南京中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院麻醉科,江蘇南京210029)

丙泊酚是全身麻醉最常用的靜脈麻醉藥之一,其主要副作用是會降低全身血管阻力、心臟收縮力和前負(fù)荷,導(dǎo)致患者血壓及心率的下降[1],可能對心血管功能受損的老年患者或多發(fā)性疾病的患者有害[2]。在保證全身麻醉患者術(shù)中無知曉的情況下,如何減少麻醉藥的用量,尤其是如何維持老年患者全身麻醉誘導(dǎo)時循環(huán)功能的穩(wěn)定成為臨床麻醉研究的熱點。電針已被證明可以刺激中樞神經(jīng)系統(tǒng)釋放各種神經(jīng)遞質(zhì)和增加內(nèi)源性鎮(zhèn)痛物質(zhì)的產(chǎn)生,對減少術(shù)中阿片類藥物、鎮(zhèn)靜藥的總消耗量和減少術(shù)后鎮(zhèn)痛需求均有效果[3-4]。然而,尚無文獻(xiàn)報道電針對全身麻醉患者丙泊酚誘導(dǎo)劑量的影響,特別是對老年患者。本研究選擇老年全身麻醉患者,麻醉前施以電針,與不用電針的對照組對比觀察丙泊酚用量和麻醉誘導(dǎo)期血流動力學(xué)指標(biāo)情況,現(xiàn)將結(jié)果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料選擇2019年4月至2020年4月于江蘇省中醫(yī)院骨科行關(guān)節(jié)置換的老年患者60例,采用隨機數(shù)字表法分為電針組與對照組,每組30例。電針組男8例,女22例;平均年齡(70.83±5.80)歲;平均體重(64.50±8.62)kg;其中美國麻醉醫(yī)師協(xié)會(ASA)Ⅱ級19例,Ⅲ級11例。對照組男7例,女23例;平均年齡(71.97±6.21)歲;平均體質(zhì)量(62.87±10.22)kg;其中ASAⅡ級17例,ASAⅢ級13例。2組患者一般資料比較無統(tǒng)計學(xué)差異(P>0.05),具有可比性。本研究經(jīng)本院倫理委員會審核通過(2019NL-023-02)。

1.2 分級標(biāo)準(zhǔn)分級標(biāo)準(zhǔn)參考《臨床麻醉學(xué)》[5]中ASA的分級標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 納入標(biāo)準(zhǔn)年齡60~85歲;體質(zhì)量50~90 kg;ASAⅠ~Ⅲ級;患者自愿參加本研究并簽署知情同意書。

1.4 排除標(biāo)準(zhǔn)有重大外傷手術(shù)史者;有嚴(yán)重中樞神經(jīng)系統(tǒng)損傷或嚴(yán)重心、腦血管及呼吸系統(tǒng)疾病者;肝或腎功能嚴(yán)重異常者;丙泊酚過敏者;反流誤吸、困難氣道者;有毒癮、酒精或阿片類藥物濫用史和/或服用鎮(zhèn)靜劑、抗焦慮劑、抗驚厥劑、抗精神病藥或抗抑郁藥者。

2 麻醉及干預(yù)方法

2.1 對照組術(shù)前常規(guī)禁食,無麻醉前用藥,患者進(jìn)入手術(shù)室后常規(guī)監(jiān)測心電圖(ECG)、有創(chuàng)動脈血壓(ABP)、血氧飽和度(SPO2)、呼氣末二氧化碳分壓(PaCO2)及腦電雙頻指數(shù)(BIS)。全麻誘導(dǎo):患者預(yù)吸氧后,要求睜眼,使用20 mL注射器將10 mg/mL丙泊酚(北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司)直接連接靜脈通路,每5 s注射10 mg,當(dāng)患者開始閉上眼睛時,詢問一個簡單的命令,如把眼睛睜開,有反應(yīng),如移動、說話或睜眼,則持續(xù)推注丙泊酚,直至對語言指令無反應(yīng),此時的丙泊酚用量確定為最低丙泊酚誘導(dǎo)用量,隨后給予維庫溴銨(揚子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司)0.1 mg/kg,舒芬太尼(宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司)0.5 μg/kg,氣管插管后連接麻醉機給予機械通氣。

2.2 電針組麻醉方法同對照組。麻醉誘導(dǎo)前30 min在麻醉蘇醒室進(jìn)行電針治療。取穴:百會、印堂、神庭。操作方法:患者平臥位,常規(guī)穴位局部消毒,選取0.25 mm×40 mm一次性針灸針,針刺百會、印堂及神庭穴,得氣后,百會、印堂穴連接電針儀,選擇2/100 Hz疏密波,依據(jù)患者可耐受的程度調(diào)節(jié)電流刺激參數(shù)(一般在4~6 mA之間),刺激30 min。

3 療效觀察

3.1 觀察指標(biāo)

3.1.1 全身麻醉最低丙泊酚誘導(dǎo)劑量記錄2組患者在意識消失時的最低丙泊酚誘導(dǎo)用量并計算與患者體質(zhì)量的比值(按體質(zhì)量指數(shù)的誘導(dǎo)劑量)。

3.1.2 血流動力學(xué)及麻醉深度監(jiān)測記錄2組患者入手術(shù)室后(T0)、意識消失時(T1)及氣管插管前(T2)的平均動脈壓(MAP)、心率(HR)及BIS值。BIS是麻醉深度的監(jiān)測指標(biāo),可量化測量鎮(zhèn)靜深度,范圍0~100,其中100代表完全清醒,0代表完全皮層腦電抑制,數(shù)值越小,鎮(zhèn)靜深度越深,輕度鎮(zhèn)靜BIS值為65~85,深度鎮(zhèn)靜BIS值為40~60[6]。

3.2 統(tǒng)計學(xué)方法采用SPSS 21.0統(tǒng)計軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)分析。計量資料采用(±s)表示,組間比較采用兩獨立樣本 t 檢驗;計數(shù)資料比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

3.3 治療結(jié)果

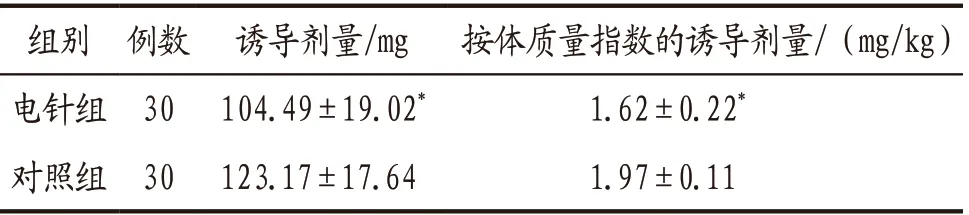

3.3.1 2組患者全身麻醉最低丙泊酚誘導(dǎo)劑量比較見表1。

表1 電針組與對照組患者全身麻醉最低丙泊酚誘導(dǎo)劑量比較(±s)

表1 電針組與對照組患者全身麻醉最低丙泊酚誘導(dǎo)劑量比較(±s)

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別 例數(shù) 誘導(dǎo)劑量/mg 按體質(zhì)量指數(shù)的誘導(dǎo)劑量/(mg/kg)電針組 30 104.49±19.02* 1.62±0.22*對照組 30 123.17±17.64 1.97±0.11

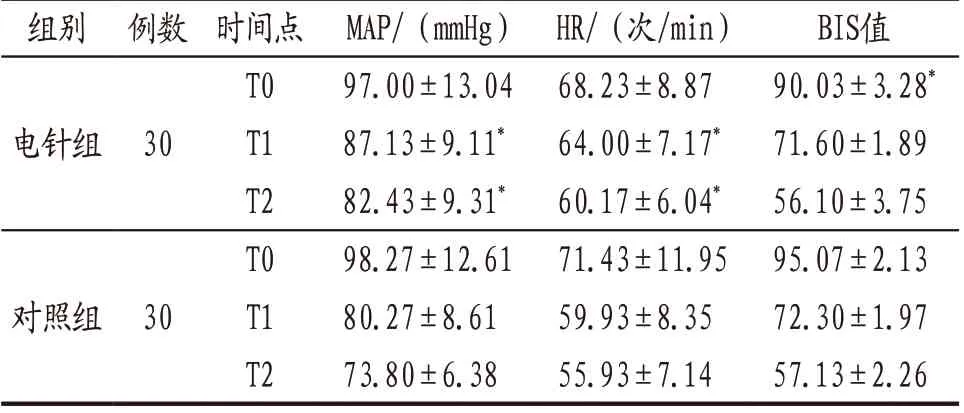

3.3.2 2組患者血流動力學(xué)及麻醉深度比較T1及T2時,電針組患者M(jìn)AP及HR均明顯高于對照組(P<0.05),BIS值組間比較無統(tǒng)計學(xué)差異(P>0.05);T0時,MAP及HR值組間比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),電針組BIS值明顯低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 電針組與對照組患者各時間點MAP、HR及BIS值比較(±s)

表2 電針組與對照組患者各時間點MAP、HR及BIS值比較(±s)

注:與同時間點對照組比較,*P<0.05。

組別 例數(shù) 時間點 MAP/(mmHg) HR/(次/min) BIS值電針組 30 T0 97.00±13.04 68.23±8.87 90.03±3.28*T1 87.13±9.11* 64.00±7.17* 71.60±1.89 T2 82.43±9.31* 60.17±6.04* 56.10±3.75對照組 30 T0 98.27±12.61 71.43±11.95 95.07±2.13 T1 80.27±8.61 59.93±8.35 72.30±1.97 T2 73.80±6.38 55.93±7.14 57.13±2.26

4 討論

老年患者在進(jìn)行全身麻醉誘導(dǎo)時,常規(guī)劑量的靜脈麻醉藥丙泊酚會引起較大的血流動力學(xué)波動,增加患者圍手術(shù)期心腦血管意外的風(fēng)險。目前臨床上為減少老年患者麻醉誘導(dǎo)期丙泊酚用量,往往合用其他鎮(zhèn)靜藥及鎮(zhèn)痛藥,但這易造成老年患者術(shù)后呼吸抑制、蘇醒延遲及復(fù)蘇室停留時間延長[7]。研究發(fā)現(xiàn),術(shù)前穴位刺激可減輕患者術(shù)前焦慮和緊張情緒,同時也可促進(jìn)內(nèi)源性阿片肽的釋放,提高痛閾[8],說明穴位刺激對患者具有一定的輔助鎮(zhèn)靜、鎮(zhèn)痛作用。因此本研究主要探討術(shù)前電針治療對臨床麻醉的輔助作用。

全身麻醉誘導(dǎo)期的選穴原則重在“安神定志”。本研究所選穴位中:百會穴是陽氣交會之所,《針灸大成》提出其可治療“心煩悶,驚悸健忘,忘前失后心神恍惚,無心力”;印堂穴位于兩眉之間,是督脈循行路線上的奇穴,具有醒腦開竅、寧神益智之效;神庭穴為督脈經(jīng)穴,據(jù)《針灸大成》記載,“神庭主驚悸,不得安寐”。督脈系于手足三陽經(jīng),是人體諸陽經(jīng)脈之匯總,被稱為諸陽脈之督綱,具有統(tǒng)攝全身陽氣之作用[9]。故通過督脈的維系、溝通作用,通調(diào)十二經(jīng)脈之氣,使陰陽協(xié)調(diào)、氣機暢達(dá),共奏寧心安神之效[10]。研究顯示電針印堂穴可明顯加深全麻患者的麻醉深度,減少丙泊酚用量[11],也有研究發(fā)現(xiàn)電針神庭、印堂穴能顯著減少吸入麻醉藥的用量[12],都說明圍手術(shù)期穴位刺激具有輔助麻醉的效能。

本研究結(jié)果顯示,對行關(guān)節(jié)置換手術(shù)的老年患者術(shù)前30 min電針刺激百會、印堂穴,針刺神庭穴,能顯著減少全麻誘導(dǎo)期丙泊酚的誘導(dǎo)劑量,與術(shù)前未行電針治療的對照組相比,丙泊酚的誘導(dǎo)劑量減少了15.17%,使麻醉誘導(dǎo)期達(dá)到相同麻醉深度即相同BIS值時所用麻醉藥量明顯減少。這可能與術(shù)前電針治療減輕患者圍術(shù)期焦慮,減少全身麻醉手術(shù)的麻醉需求有關(guān)。電針組患者入手術(shù)室時BIS值較對照組明顯降低,也說明術(shù)前穴位刺激具有輔助鎮(zhèn)靜、鎮(zhèn)痛的作用。有研究顯示穴位刺激可通經(jīng)活絡(luò)、調(diào)理氣機,對手術(shù)、麻醉引起的血流動力學(xué)變化進(jìn)行雙向調(diào)節(jié)[13]。本研究也發(fā)現(xiàn)電針組患者在意識消失時、氣管插管前的MAP及HR明顯高于對照組,表明電針可使麻醉誘導(dǎo)期患者的血流動力學(xué)更加平穩(wěn)。

綜上,術(shù)前電針治療不僅可以減少丙泊酚的全麻誘導(dǎo)劑量,還能使術(shù)中麻醉管理更加平穩(wěn),避免大劑量應(yīng)用麻醉鎮(zhèn)靜藥,利于術(shù)后恢復(fù)。但本研究樣本量少,療程較短,如何與其他穴位配合以增強效果尚不明確,下一步擬開展多中心、大樣本的隨機對照臨床研究,延長觀察時間,并探討穴位配伍。