搜尋成本、互聯網與中國進口貿易:優進還是廣進*

□ 胡馨月 顧國達 宋學印

內容提要 本文從進口企業處于買方地位進而面臨信息不對稱和信息搜尋成本視角,厘清互聯網影響企業進口行為的理論機制,并基于中國工業企業和海關數據庫,使用匹配倍差法進行實證研究,有如下發現:第一,互聯網存在質量搜尋效應,采用互聯網技術可顯著提升企業進口質量,進一步從產品層面來看,互聯網的使用并未促使企業進口集合中的在位產品質量提高,而是通過進口更高質量的新產品,實現加總進口質量升級;第二,作為質量搜尋效應的間接結果,互聯網還存在進口集合內部的結構再配置效應,進口種類并未擴張,但進口核心度明顯提升,進口集合得以優化。本文還發現線下信息網絡對互聯網具有一定替代作用,當企業處于線下信息網絡相對稀缺的城市或行業時,率先采用互聯網技術對企業進口質量升級和進口集合優化的正面促進作用力度更大。

一、引言

近年來,中國進口貿易領域出現具有重要轉折性意義的兩大趨勢。第一,國內長期實施的外向型貿易政策激勵體系,正加速轉型為雙向平衡的開放型經濟,擴大高質量產品進口貿易逐漸形成新趨勢。2018年,中國首次舉辦以進口為主題的國家級進口博覽會,降低了國內市場進口國外中高端優質產品的信息成本,打開了國外企業進入國內市場的窗口。第二,跨境電子商務貿易成為中國貿易新業態。特別是從結構來看,經由互聯網技術實現的進口貿易的比例、增速均高于出口貿易①。上述兩大趨勢引人深思一些理論問題,即互聯網技術的采用,對企業進口產品選擇產生何種影響?互聯網使企業傾向于進口更多種類,還是進口更高質量產品? 微觀影響機制又何在? 回答這些問題,不僅有助于推進信息經濟學與國際貿易理論交叉融合,并且對中國“優進優出”戰略特別是進口貿易高質量發展具有重要現實內涵。

從現有文獻來看,學者們側重關注互聯網技術的運用,通過信息成本機制,降低企業參與國際貿易的可變成本和固定成本,進而對企業進口規模、邊際擴張、進口價格、價格離散度等產生影響。然而,企業進口(中間品)數量決策嚴格受制于需求面市場出清、存貨成本等條件的約束,進口價格離散度則是市場搜尋的結果之一。實際上,在利潤最大化導向下,企業選擇的并不是單一價格維度的低價產品,而是進口更具“性價比”產品。不過,相對于價格搜尋行為,“性價比” 也即質量搜尋面臨的信息成本更為高昂,信息不對稱嚴重。互聯網技術的采用,可大幅緩解質量搜尋、甄別過程面臨的信息成本和信息不對稱約束,激勵企業進口更多高質量產品種類,同時可能將縮減或替代進口集合中的低質量產品,這一質量搜尋及相應的產品種類動態最終導致企業進口集合、進口質量發生變化。

相比既有文獻,本文的學術貢獻主要體現在三個方面:第一,在研究視角上,不同于現有文獻大多集中于關稅沖擊、融資約束、補貼政策等外部變量,本文則聚焦于從進口企業所處買方地位出發,討論企業采用互聯網技術對其進口行為決策的影響;第二,在研究內容上,現有文獻多側重討論互聯網對企業進口規模、進口價格及消費者福利效應的影響,本文聚焦分析互聯網技術的采用對企業進口質量選擇以及進口集合結構優化的影響效應及其機制;第三,本文特別關注線下信息網絡對互聯網的調節效應,從而佐證互聯網通過節約產品質量信息的搜尋成本進而提升進口質量的傳導機制。

二、文獻基礎與研究框架

異質性貿易理論(Melitz,2003)為理解企業進出口行為提供了一般性的微觀分析框架。與出口行為類似,企業進入進口市場同樣面臨如構建進口網絡等額外的固定成本,因而生產率異質性是解釋企業進口行為差異的因素之一。除生產率異質性之外,越來越多學者還認識到,貿易質量異質性也是企業差異的重要構成 (Khandelwal et al.,2013;毛其淋和許家云,2017)。本文主要從進口企業處于買方地位出發,從信息不對稱約束和信息成本視角,解釋互聯網影響企業進口產品質量選擇以及由此導致的進口集合動態的影響。

信息交流、市場搜尋等信息成本是貿易固定成本的重要部分,互聯網技術可降低國際信息成本,從而激勵企業進出口行為決策 (Anderson &Wincoop,2003)。更重要的是,本地企業在國際市場上進口海外產品時,處于買方地位。相比出口行為,進口企業將面對更大的海外市場信息不對稱帶來的信息約束等問題(Arrow,1984),而克服信息不對稱需要支付巨大的信息搜尋成本(Stigler,1961)。采用互聯網技術可以大幅提高企業跨國信息交換效率,降低搜尋成本(Freund & Weinhold,2004; 李兵和李柔,2017;Huang et al.,2019),緩解信息不對稱約束,促進企業進入進口市場。進口企業需要對進口產品種類、進口質量做出選擇決策。Fan et al.(2017)、毛其淋和許家云(2017)等研究表明,進口資本品和中間品質量對企業出口質量以及加成率等績效指標存在明確的溢出效應。在相同進口價格條件下,企業存在充分激勵優先進口技術、質量更高的產品。但是,質量越高的產品,內嵌的技術、性能等異質性信息越多(Rauch,1999),買方進行質量甄別所支付的信息搜尋成本就越高。互聯網的使用,使企業對進口中間品的種類、質量等異質性信息搜尋效率大幅提升(Freund& Weinhold,2004;孫浦陽等,2017),從而促使企業可在同等價格支出下進口更高質量的產品。

進一步地,從多產品進口企業的進口集合動態來看,企業進口質量水平本質上由海外出口企業的技術水平決定,進口企業難以在短期內對國外出口企業的產品質量水平產生反向溢出,但是通過采用互聯網技術,企業可低成本地對現有產品質量進行甄別、比選,選擇進口具有更高“性價比”的產品,進而實現加總的進口質量升級。本文提出如下核心命題。

命題1:互聯網存在直接的質量搜尋效應,可顯著促使企業進口質量升級

質量搜尋效應的存在,必然間接引致企業進口集合在產品種類、進口結構等方面發生變化。一方面,互聯網的使用,大幅緩解企業面向海外市場的信息不對稱性,搜索、接觸并進口更多產品種類的成本降低。另一方面,進口種類數量存在約束條件,“蠶食效應”隨著進口種類增多而增強,企業將聚焦于擴大進口匹配自身生產技術、工藝水平的高質量中間品,并替代、縮減低質量的邊緣產品進口,使進口集合出現產品進口額分布上的結構性再配置,即進口核心度提升。基于此,本文提出如下命題。

命題2:互聯網存在間接的再配置效應,激勵企業擴大高質量產品進口額,即提升進口集合核心度

前述分析指出互聯網主要通過降低進口信息搜尋成本、緩解質量信息不對稱約束而產生影響。基于該機理的一個合理推測是,當企業自身可嵌入、獲得成熟的線下進口信息網絡渠道時,會部分替代、弱化互聯網對其進口行為的影響。沿著這一思路,我們推測當企業自身為跨國公司,或其在地理上臨近的進口企業集聚密度較高時,互聯網對企業進口質量以及進口集合優化的影響將出現弱化。地理上臨近的進口企業之間,會或多或少形成關于海外產品的線下信息溢出與交換網絡(Chaney,2014)。為此,本文提出如下命題:

命題3:線下信息網絡對互聯網的進口行為影響具有調節作用,越是線下信息網絡稀缺的企業,互聯網的進口質量效應越顯著。

三、數據說明、典型事實與識別策略

為檢驗互聯網對企業貿易行為與績效的影響效應,現有文獻通常采用經典的引力模型框架,使用進出口國家互聯網流量如網址鏈接密度等數據進行考察 (Freund & Weinhold,2004; 施炳展,2016)。注意到引力模型可能忽略企業間采用互聯網技術的差異對其貿易行為的微觀異質性,本文使用企業層面的面板數據模型進行實證檢驗。

(一)數據說明

本文數據主要來自兩套大樣本微觀數據庫。國家統計局收集發布的中國工業企業數據庫提供了企業采用互聯網技術的關鍵信息(如是否采用,采用時長、采用類型),進口行為信息則源自中國海關總署統計的貿易數據庫。因兩套數據庫的企業編碼分屬不同系統,因此需要企業數據合并②。本文借鑒Brandt et al.(2012)做法,根據“通用會計準則”(GAPP)的規定,本文刪除匹配后數據集中不符合基本邏輯關系的錯誤記錄: 第一步剔除從業人數、銷售總產值、固定資產凈值等變量缺失的觀測點;第二步剔除指標異常觀察點,如工業銷售產值低于500 萬元“規模以上”標準、從業人數在8 人以下的企業;第三步剔除不滿足通用會計準則的觀測點。匹配后數據集的樣本期為2001~2008年,鑒于核心指標——互聯網技術采用自2004年起才首次具有統計信息,并在2008年后統計記錄均為空缺值,最終構建得到時期為2004~2008年的大型非平衡面板企業數據集。

值得指出的是,當前國內大量企業還頻繁通過大型電子商務平臺(E-commerce Platforms)進行國際貿易。電子商務平臺實質上屬于第三方貿易服務業,如果以使用跨境電子商務平臺的狀態特征為解釋變量,觀察互聯網對企業進口績效的影響,在一定程度上會混淆互聯網和第三方貿易中介服務商對企業貿易行為的影響(Fernandes et al.,2019)。本文數據集提供了一個合適的樣本期(2004~2008年),該跨期內諸如Alibaba、Amazon 等跨境電子商務平臺尚未廣泛普及,可在相當程度上規避第三方互聯網服務平臺渠道的干擾。

(二)變量與典型化事實

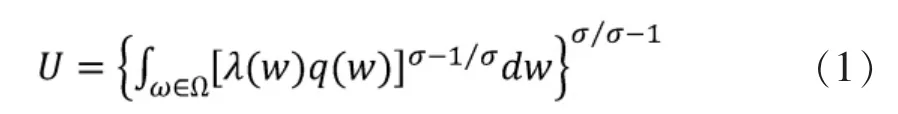

反映企業進口行為績效的主要指標是進口質量(qualityit)。對于進口質量,本文沿用當前文獻中廣泛使用的需求函數法(Khandelwal et al.,2013)。其基本測算程序是,假定進口國消費者具有如下效用函數:

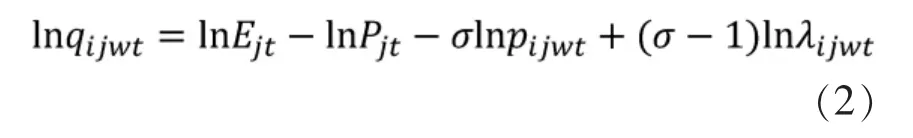

式(1)中w 表示HS6 產品品種,Ω 表示一系列具有垂直差異性的產品集合,σ 為產品間替代彈性,λ(w)表示產品w 的質量,q(w)為相應消費數量。根據式(1),可得到進口需求函數:,對其取自然對數簡單整理后,得到如下方程:

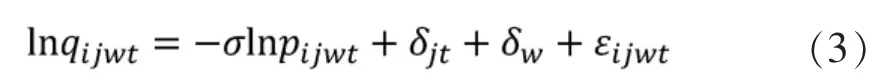

式(2)中,λijwt為企業i 在t年從來源國j 進口產品w 的質量,q 和p 為相應產品的數量與價格,Ejt以及Pjt表示來源國j 在t年的收入水平與價格指數。依據式(2),構建如下計量模型:

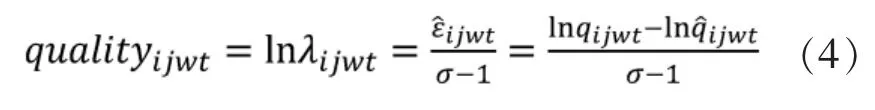

式(3)中,εijwt=(σ-1)lnλijwt為包含產品質量信息的殘差項,qijwt,pijwt分別為可直接觀察到的HS6位碼產品進口額與進口單位價格,δjt= lnEjt-lnPjt為進口來源國-年份兩維虛擬變量,用以控制對進口需求產生影響的出口國市場信息,δw則為產品固定效應。

此時,產品質量可從下式得到估計④:

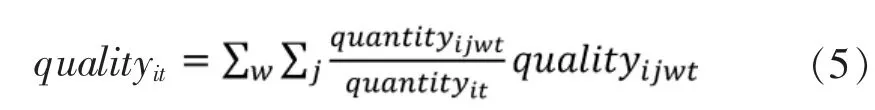

鑒于不同產品的質量加總缺少經濟學意義,我們先對產品質量進行標準化處理⑤,然后按產品占據企業進口額的比例賦予不同產品權重進行加總,最終得到企業層面的進口質量。

關于進口集合結構變化,可由進口種類與進口核心度(coreit)表示。進口產品種類在產品-來源國層面上計算,進口核心度以企業i 在t年進口價值最大的產品進口額占企業進口額的比例測算。互聯網搜尋效應的存在,有利于企業在進口市場搜尋到與自身技術水平匹配的最具 “性價比”產品,進口核心度可以較好捕捉進口集合內部的這一非對稱性變化。

對于企業互聯網技術采用情況(Intit),當前文獻在企業層面考察互聯網技術采用情況的量化指標,主要有企業IT 設備等信息化投資(李坤望等,2015)、是否使用互聯網和郵件以及網上銷售額(李兵和李柔,2017)、使用電子商務平臺(Fernandes et al.,2019)等三種指標代理。在樣本期內,電子商務平臺尚未大規模普及,特別是,電子商務平臺屬于第三方貿易服務業,如果以使用電子商務平臺作為代理變量,檢驗互聯網對企業進口貿易的影響,會一定程度上混淆互聯網作為一種信息交流與搜尋技術和第三方貿易中介服務商對企業貿易行為的效應。另外,以企業使用電子郵箱(Email)作為判斷互聯網應用指標,引致一個潛在問題是,郵箱更多限于熟悉企業之間點對點的信息交流,而本文解釋變量的內涵是企業通過互聯網對進口市場的產品進行廣泛的信息搜尋和質量比較。因此,本文借鑒李兵和李柔(2017)的做法,利用中國工業企業數據庫中企業是否建立官網主頁來反映企業的互聯網技術采用情況。定義Intit={1,0},如Intit=1,表示企業i 于t年擁有官網主頁,否則Intit=0。

為初步觀察企業進口行為及績效與互聯網技術采用的關系,依據Intit啞變量,本文將全樣本劃分為建有官方網站的互聯網企業樣本(簡稱互聯網組)與從未建設官方網站的非互聯網企業樣本(簡稱非互聯網組),然后觀察企業進口質量、進口集合結構等指標在分樣本間存在的統計特征差異。如表1 所示,在互聯網樣本中,企業進口質量、進口核心度均大于非互聯網企業組,而進口產品種類數量均小于非互聯網樣本,特別是互聯網企業平均進口質量超過非互聯網樣本75%。這一統計結果初步表明互聯網的使用與進口質量升級、進口結構優化均體現正相關關系。

(三)計量策略

表1 互聯網與企業進口貿易的統計特征

參考Heckman et al.(1998)、De Loecker(2007)文獻,可使用傾向得分匹配法,尋找使用互聯網企業的對照組:P(Xi)≡Pr{Inti=1|Xi}=E(Inti|Xi),其中,Xi是一組匹配變量,Pr{Inti=1|Xi}表示具有Xi特征的企業采用互聯網技術的傾向得分。匹配變量應選擇可同時影響處理變量以及結果變量的企業特征變量。為此,本文借鑒Yadav(2014)、李兵和李柔(2017)等文獻,協變量選取及測算方法如下:企業全要素生產率(TFP),以OP 方法測算;企業規模(Scale),以企業全年平均職工人數測算;資本密集度(Capital),以企業固定資產與年平均職工人數相除測算資本密集度; 人均工資(Wage),以企業工資總額除以年均職工人數測算; 政府補貼(Subsidy),用企業獲得的補貼收入與企業銷售總額的比值表示;企業外資屬性(Foreign)以企業登記注冊類型確定。

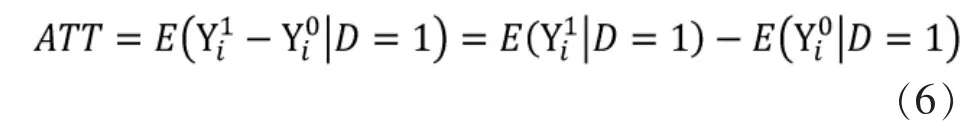

考慮到企業面臨的融資約束(Finance)既影響進口行為,也影響企業互聯網等信息化支出決策,亦將融資約束列入匹配變量,以利息支付除以固定資產度量,該指標越大說明企業融資約束越低。根據Rosenbaum & Rubin(1983),我們采用Logit模型估計傾向得分。令Scorei和Scorej分別表示處理組與對照組企業傾向得分,按最近鄰匹配規則進行匹配:minj(Scorei-Scroej)2j∈(Int=0)。顯然,匹配后的處理組企業j 與對照組企業i 在是否使用互聯網行為的選擇上是基本無差異的。匹配法認為互聯網對進口產生的影響,可由“對被處理單位的平均處理效應”(Average Treatment Effect on the Treated, ATT )表示:

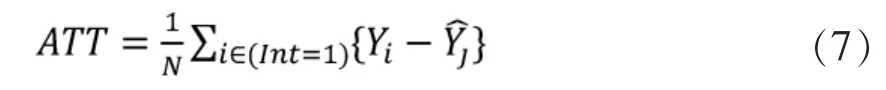

式(6)中,Y 表示企業i 的進口質量等進口結果變量,E(D=1)表示使用互聯網的企業在未使用互聯網下的進口行為的期望,但該值無法在事實上得到,可由其對照組企業的進口期望表示,進而得到D=0),具體由下式表達:

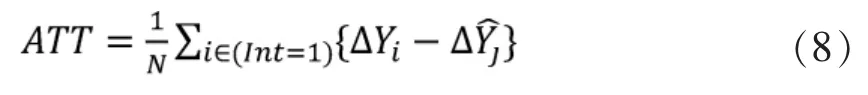

式(7)中,N 表示處理組企業個數。匹配估計量依賴于可忽略性假定即依可測變量選擇,但是企業是否采用互聯網,可能會受到不可測的固定效應因素的影響,為此,本文參考De Loecker(2007)、Heckman et al.(1998),進一步使用結合匹配法的倍差法進行估計:

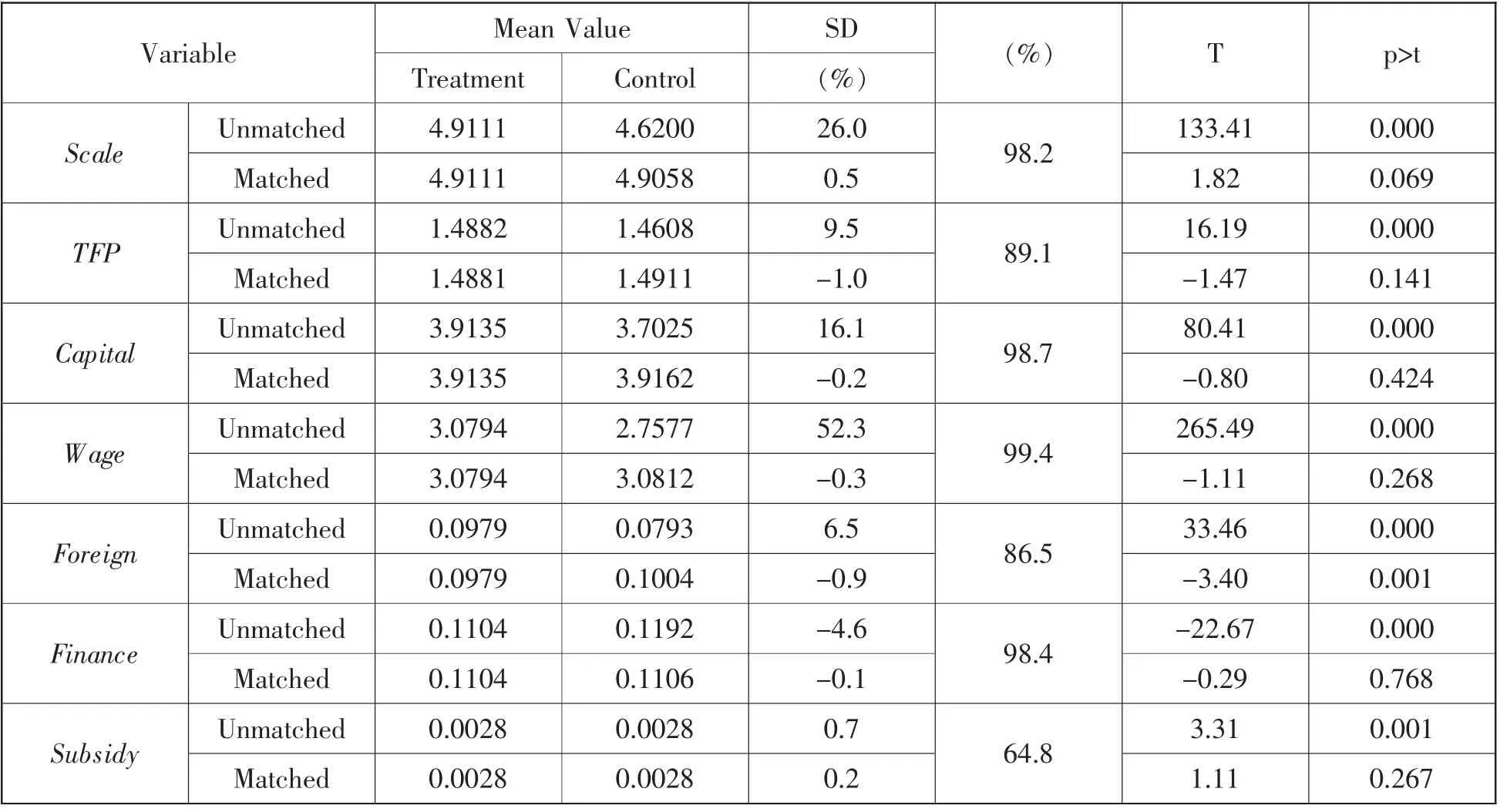

使用匹配法估計處理效應之前,需要對匹配協變量進行平衡性檢驗。匹配后處理組和控制組各匹配變量的標準偏差越小,表明匹配效果越好,但對于標準偏差絕對值小的程度目前并無統一標準。Rosenbaum & Rubin(1983)認為當匹配變量的標準偏差絕對值大于20 時可認為匹配效果不好。根據表2 結果所示,本文匹配后處理組和比較組的偏差均小于5,且T-test 不存在顯著差異,說明本文選擇的匹配協變量可滿足平衡性條件。

四、實證分析

(一)基準回歸

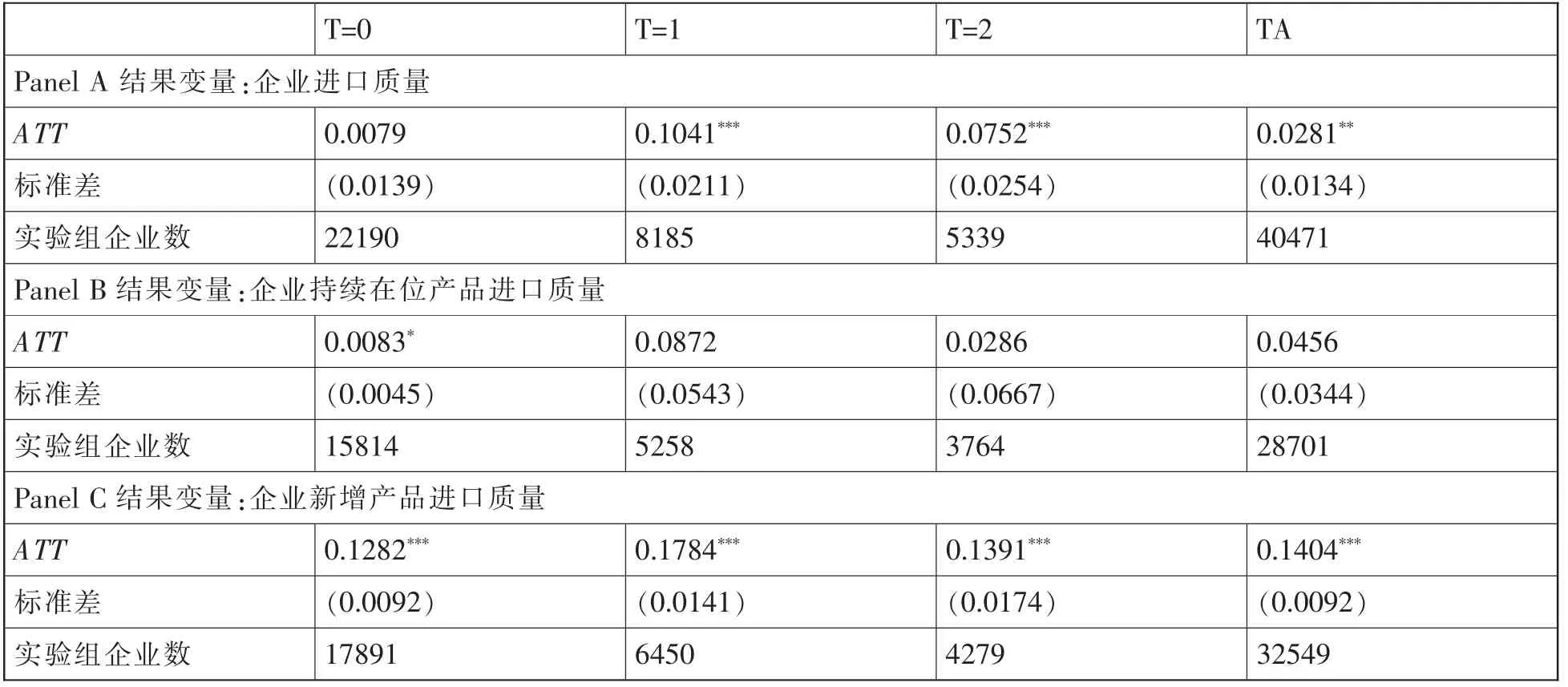

企業采用互聯網技術產生的搜尋效應,直接作用于其進口質量的變化。表3 中Panel A 匯報了匹配倍差法估計結果,其中,T 表示企業采用互聯網技術的時期,T=0、1、2 分別表示使用互聯網的當期、滯后1 期和滯后2 期,TA 則表示上述3 期影響均值。結果顯示,3 期ATT 平均值為2.8%,且在5%水平統計顯著。這意味著相比未采用互聯網技術的企業,互聯網的使用,可促使企業進口質量平均提升2.8%,進口質量升級效應明顯。從互聯網產生影響的時間動態來看,互聯網技術采用當期效應較弱,滯后1 期達到最大,處理效應為10.41%,滯后2 期趨于平穩。這一動態趨勢與技術采用研究中新技術通常具有1 到2年適應期后實現效應最大化的發現是吻合一致的。

為打開互聯網促使企業進口質量提升的 “黑箱”,我們將企業層面的進口質量進一步劃分為持續在位產品進口質量與新增產品進口質量(新增進口產品定義為,相比t-1 期,t 期新出現在企業進口集合中的HS8 產品-來源國組合對,然后再以式(5)加權計算,即可得到企業新增產品進口質量),然后再估計互聯網的處理效應。表3 的Panel B 和Panel C 匯報了處理效應結果。結果顯示,互聯網對企業持續在位進口產品質量的影響,除即期效應顯著外,其他各期均不顯著,但是對企業新增產品進口質量的效應在各期都顯著為正,3期平均處理效應使新增進口的產品質量提升14.04%。這一結果有力并且清晰地表明:相比于未采用互聯網技術的對照組企業,互聯網的使用存在顯著的搜尋效應,降低企業面臨的貿易信息摩擦與異質性產品的搜尋成本,促使企業搜尋并增加進口更高質量的中間產品,進而帶動進口集合質量整體升級。

Optimization and evaluation of traffic organization in subway construction area based on TransCAD

表2 平衡性檢驗

從背后的經濟學原理來看,企業層面進口質量的提升具有兩大渠道: 一方面是來源國出口產品質量本身提高,另一渠道則是企業通過退出、替換低質量產品并選擇更高質量產品進口,兩種渠道具有顯著不同的解釋因素。從實質上而言,海外企業出口產品的質量及其變化,更多是由海外出口企業本身的技術水平等因素決定,難以歸結為進口方采用互聯網技術后的逆向技術溢出,因此企業進口質量升級將更多地通過產品集合的高/低質量產品更換、替代等結構性變化來實現。

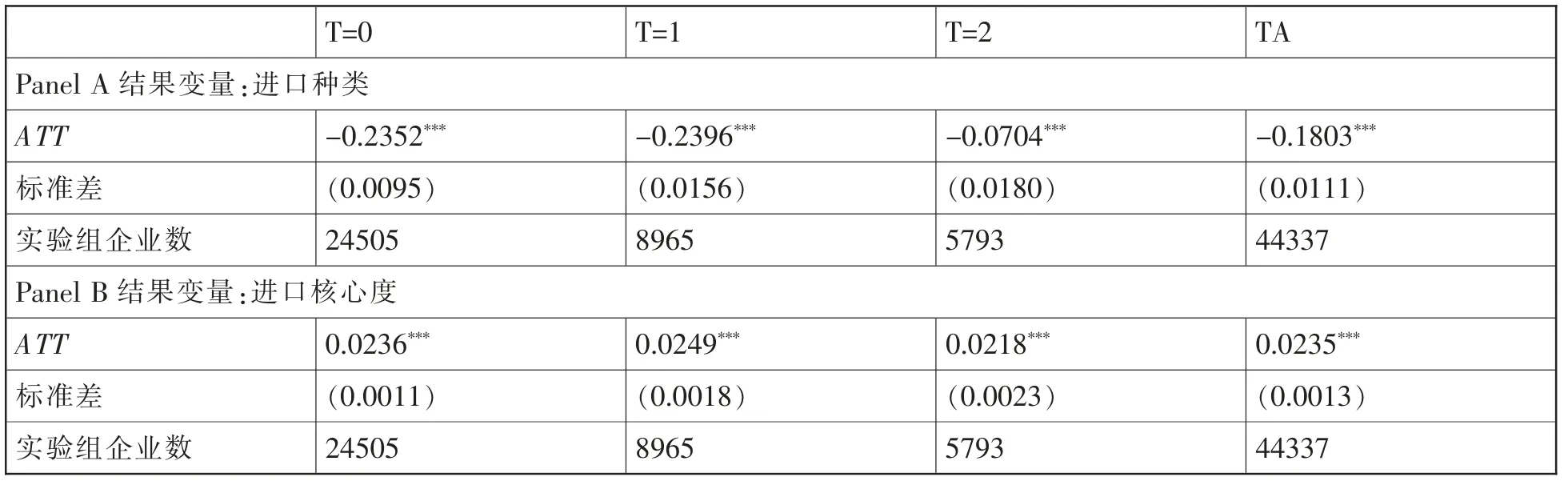

互聯網的質量搜尋效應激勵企業根據不同產品的質量異質性做出進口決策,勢必將間接在進口集合的結構變化上得到反映。為此,我們估計互聯網對企業進口集合中產品種類數的處理效應。結果如表4 中Panle A 所示,從3 期平均ATT 值來看,互聯網的使用,將導致企業進口集合產品種類顯著縮減18%。這一結果吻合質量搜尋效應的基本邏輯,表明互聯網的使用,可降低企業對進口產品種類的比較、篩選等信息搜尋成本,使企業從國際市場中采購匹配企業自身需求與技術的最優中間品種類,從而抑制企業進口種類邊際增長。

觀察企業進口集合結構的另一個指標是進口核心度。進口核心度越高,表示企業越將聚焦少量產品的進口,并縮減邊緣產品貿易。表4 中Panel B 匯報了以進口核心度為結果變量的處理效應結果。ATT 數值顯示,互聯網的使用對企業進口核心度的影響無論在當期還是滯后期均顯著為正。綜合表3 和表4 結果來看,互聯網的使用不僅具有直接的質量搜尋效應,還具有間接的進口結構再配置效應,企業采用互聯網技術后,將促使企業顯著擴大最匹配企業需求、技術特征的產品的進口,優化產品進口集合,提升平均進口質量,對企業進口集合產生類似于“好鋼用在刀刃上”的質量升級與結構優化效應。

表3 互聯網與進口質量

表4 互聯網與企業進口集合

(二)企業進口信息約束異質性檢驗

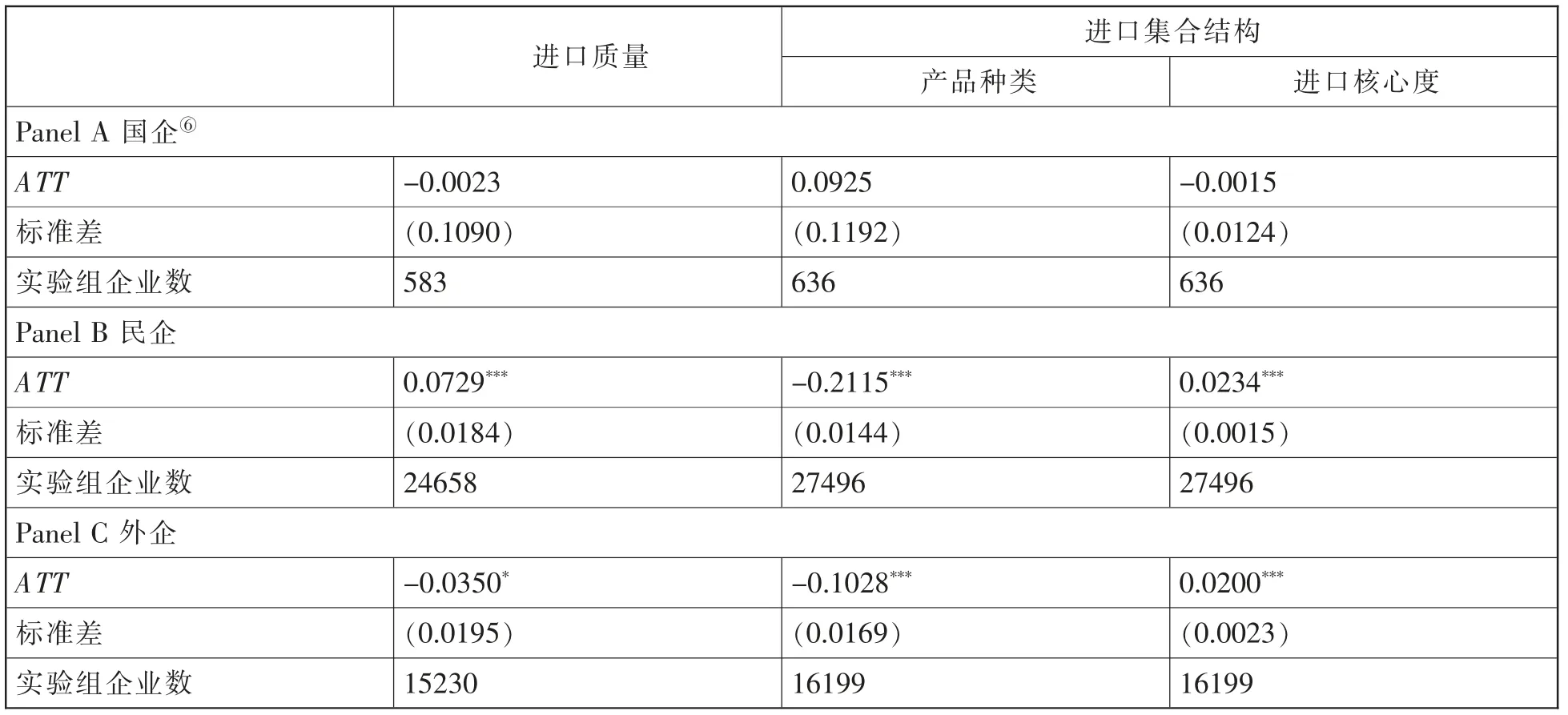

對面臨不同信息約束的企業,互聯網對其進口行為的影響可能也存在差異。一般認為,跨國公司或大型企業具有相對發達的線下市場信息搜集渠道,而本土或私營企業則面臨更為嚴重的國際市場信息不對稱約束。借鑒Fan et al.(2017)等文獻的做法,本文根據企業登記注冊類型將進口企業劃分為國企、民企、外企三種類型,然后依據模型(8)進行分樣本回歸。結果如表5 所示,Panel A、Panel B 和Panel C 分別對應國企、民企和外企分樣本,處理效應均為3 期平均形式。從回歸結果看,值得特別指出的是,互聯網對民企進口質量升級、進口集合優化的效應最顯著,且系數值最大,而對外企的效應相對較弱。背后的經濟學邏輯是:相對于本土進口企業,外企與其國際總部、眾多海外分支公司具有密切組織與市場聯系,本身可能具有相對低成本、便捷的海外市場信息搜集渠道,有關進口產品的質量等信息不對稱約束較弱。因此,互聯網對外企進口質量升級行為的影響效應相對較弱。互聯網對本土企業與國際化企業的影響存在差異,成為互聯網存在質量搜尋效應機制的重要佐證。

(三)進口產品類型異質性檢驗

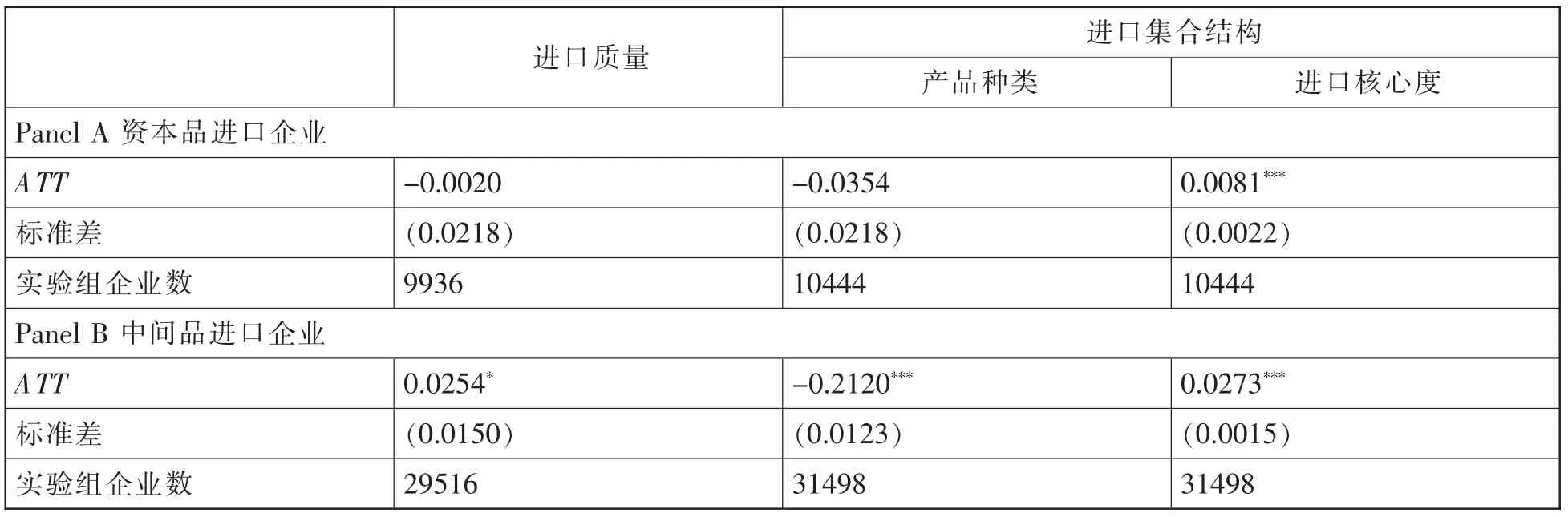

進口產品類型不同,如進口資本品與中間品會在調整成本、溢出效應等方面存在較大的效應差異(Halpern et al.,2015)。資本品如重大生產裝備等產品,因涉及較大的資金投入以及相應的生產線、廠房配套,企業在資本品進口尤其是其調整方面將更為審慎,并更具有時間粘滯性。因此,一個合理的推測是,互聯網搜尋效應將對中間品進口質量、結構變動等方面具有更顯著的影響。為此,根據BEC (Classification by Broad Economic Categories)分類,將企業劃分為資本品進口企業與中間品進口企業兩類,然后分別估計互聯網對進口貿易的處理效應。回歸結果如表6 所示,互聯網對資本品進口企業的進口行為均未產生顯著影響,而對中間品進口企業的進口行為與績效等結果變量的影響,均與基準模型結果系統一致。相對于資本品,國際市場上的中間品供給豐富且調整成本更小,企業采用互聯網技術后,可便于在國際市場上搜尋,挑選出質量更高、更匹配企業現狀特征的中間品類型,因此處理效應更為明顯。

表5 互聯網與不同所有制企業的進口貿易

表6 互聯網與不同產品類型進口貿易

本文還進行了其他穩健性檢驗。上述處理效應估計結果建立在1:5 的最近鄰匹配之上,我們還以1:3 最近鄰匹配進行穩健性檢驗,發現匹配比例更換后的估計結果與前文基準方法系統一致。結果備索。

五、擴展討論:線下信息網絡對互聯網效應的調節

表5 揭示出一個重要觀察點: 企業自身具有線下跨國網絡,會部分替代、弱化互聯網對進口行為與績效的影響。這一看似削弱互聯網效應機制的結果,反而是互聯網存在信息搜尋效應進而對進口質量與進口集合產生影響的有力佐證。沿著這一思路,本節從企業所在城市、所在行業兩個維度,拓展討論線下進口信息網絡對互聯網效應的調節作用。

(一)線下進口信息網絡:城市維度

首先,構建企業i 所在地城市c 的線下進口信息網絡密度importict,以城市c 在t年的進口企業總數表示,并以該城市規模以上工業企業數作為除數,以消除規模效應。其次,以importict與樣本中城市進口信息密度平均值的大小關系為依據,將城市劃分為高密度與低密度線下進口信息網絡城市兩類,進而將總樣本依據城市c 類型而劃分兩個企業分樣本。最后,對分樣本分別估計互聯網對企業進口行為的處理效應。結果如表7 所示,處理效應系數符號盡管在兩個分樣本中基本保持一致,但在低密度線下進口信息網絡城市樣本中,處理效應數值均比高密度線下進口信息網絡樣本要大。特別是,互聯網對處于高密度線下進口信息網絡城市的企業進口質量并未產生顯著的正面效應。由此表明,對于進口企業相對稀少的城市和地區,采用互聯網技術,對企業進口質量及相應的進口集合結構優化的正面效應更大。該發現實際上與Fernandes et al.(2019)提出的出口企業存在“以鄰為鑒”效應類似,具有較為明確的政策含義。

(二)線下進口信息網絡:產業維度

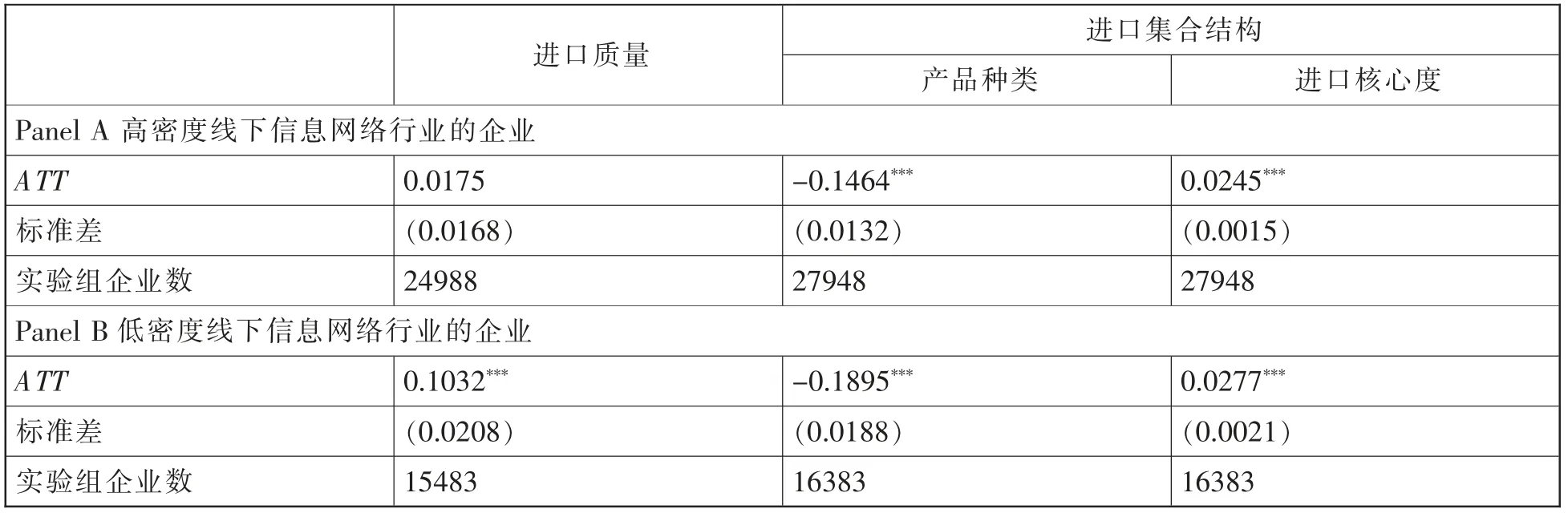

從城市維度歸類線下信息網絡密度存在的一個缺陷是,企業與其臨近的其他進口企業在行業屬性、進口來源國等方面可能存在顯著不同,而屬性不同的線下信息網絡對該網絡中的企業產生的有關進口市場的信息溢出或者“以鄰為鑒”效應可能較弱。為此,我們轉變從產業維度劃分高/低密度線下進口信息網絡,并采用與城市維度相同的方法得到兩個分樣本 (以企業i 所在2 位碼制造業行業k 在t年的進口企業數比上該行業規模以上企業總數得到該行業線下進口信息網絡密度importikt),然后基于分樣本再進行估計。處理效應結果如表8 所示,在高密度線下進口信息網絡行業,互聯網對企業進口行為的處理效應,與低密度進口信息網絡行業相比均出現弱化現象。綜合本節結果來看,當企業面臨較大的信息成本以及信息不對稱約束環境時,采用互聯網技術產生的信息搜尋效應越明顯,越可以緩解進口質量信息不對稱約束,降低質量搜尋成本,從而促進進口質量升級和進口集合優化。

表7 線下進口信息網絡對互聯網進口效應的影響:城市維度

表8 線下進口信息網絡對互聯網進口效應的影響:產業維度

六、結論與建議

與出口行為不同,企業開展進口貿易,因處于買方地位,面臨更為嚴重的信息不完全、信息不對稱約束問題。本文聚焦討論企業通過采用互聯網技術,降低國際市場信息搜尋成本,進而對進口產品質量選擇以及進口集合動態的影響。基于2004~2008年中國工業企業與海關匹配數據庫,使用匹配倍差法,估計互聯網使用對企業進口行為影響的處理效應,主要結論如下:第一,互聯網存在質量搜尋效應,企業采用互聯網技術后,可大幅緩解企業進口質量搜尋面臨的信息成本,進口質量顯著提升;進一步從產品層面來看,互聯網使用并未促使進口集合中的在位產品質量提高,而是通過進口更高質量的新產品實現加總的進口質量升級,這是搜尋效應更“名副其實”的證據。第二,作為質量搜尋效應的結果,互聯網還存在進口集合的結構再配置效應,進口核心度明顯提升。上述結果意味著,國內企業使用互聯網技術后,并不存在擴大進口海外中間品種類的激勵,而是加大了國際市場產品的質量搜尋、比對與識別,擴大進口最具“性價比”的產品種類,壓縮非核心產品與低質量產品的進口,最終促使進口集合優化、進口質量提升。第三,本文還特別關注了線下信息網絡與互聯網的相互作用,當企業處于線下進口信息網絡相對稀缺的城市或行業時,率先采用互聯網技術對企業自身進口質量升級和進口結構優化的作用力度更大。

在當前發揮強大國內市場、提升貿易質量、建設雙循環新發展格局背景下,本文的結論具有明確的政策啟示。第一、企業開展進口貿易的特征是,因買方地位面臨遠大于出口行為的信息成本與信息壁壘,互聯網則是跨越信息壁壘,降低搜尋成本的有效途徑,應加快5G 等新一代互聯網基礎設施的應用普及,降低企業信息網絡費用,提升信息搜尋效率。第二、線下信息網絡與互聯網存在一定互補作用,對于越是處于落后、偏遠的城市,越是進口密集度較低的行業,越應深入推進“互聯網+”戰略,即企業如果無法獲得地理上的“以鄰為鑒”效應,那么更應通過接入互聯網降低信息壁壘,緩解進口信息約束。第三,推動國內與海外進口來源國的雙邊信息網絡開放,通過擴大諸如線上市場中介、跨境電商平臺等行業開放,豐富國內企業掌握海外產品信息的互聯網通道,降低國際進口產品比選成本,增進國際出口商之間市場競爭,從而進一步提升國內進口高質量產品的進口話語權。

注釋:

①2016~2018年,國內企業和居民通過跨境電商零售平臺實現的國際貿易中,進口額分別為257 億元、566 億元、785 億元,出口額分別為238 億元、336 億元、561 億元,平均增速分別為74.8%和53.6%。數據來自: https://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/scene/5519526?channel=weixin。

②采用如下合并方法,第一步,根據企業名稱和年份進行一對一精確匹配;第二步,然后根據企業所在地的郵政編碼和后7 位電話號碼相同進行匹配。匹配后數據集中的企業數量占海關數據庫中進口企業數量的29.35%,基本可以反映中國工業企業的進口行為全貌。

③后文穩健性檢驗還以前3 大產品進口額占企業進口額的比值表示進口核心度。

④參考Khandelwal et al.(2013)等文獻的研究結果,假定產品間替代彈性σ=4。

⑤為以企業的產品w 的質量與同類產品最低質量的差,比上同類產品的最高質量與最低質量差。

⑥互聯網對國有企業進口行為的影響均不顯著,可能表明使用官方網站等互聯網技術在國有企業與非國有企業之間存在系統性的動機差異,國有企業建立官方主頁可能具有更多非貿易因素的考量,導致互聯網對其進口質量升級的影響未出現統計顯著性。