基于SOLO分類理論的高中生區域認知思維水平評價

閆明智 鄢銀銀

摘 要:高中生區域認知思維水平評價是目前地理核心素養研究的熱點與難點之一。文章以SOLO分類理論為評價方法,從區域認知素養教學內容出發,選擇符合考查要求的高考試題組成測試卷;進而依據學生試題作答情況,分析診斷學生所處的區域認知思維水平。研究結果顯示,學生區域認知思維水平呈現出以單點結構為主、前結構及多點結構次之、關聯結構及抽象拓展結構基本缺失的特點。最后根據評價結果提出利用鄉土素材營造情境、選擇不同教學方法及開展探究性學習等教學建議及策略。

關鍵詞:SOLO分類理論;區域認知;思維水平;教學評價

引導學生地理學習過程中的思維發展是地理核心素養培育的關鍵舉措。地理學具有顯著的綜合性和區域性特征,與之對應的綜合思維和區域認知是學生分析、理解和看待地理事物的重要思維方式,也是地理學科核心素養的重要組成部分。因此,區域認知成為學生認識與看待區域事物、解決與分析地理問題的關鍵。如何了解學生學習過程中表現出的思維方式,如何評價學生所處的思維水平,以及如何根據學生思維水平有效地引導學生思維進階,是地理核心素養研究的重要方向。本文基于SOLO分類理論,對高中生地理區域認知所表現的思維水平進行診斷和測量,以期為區域認知及核心素養培養提供參考。

一、SOLO分類理論概述

SOLO分類理論全稱為Structure of Observed Learning Outcome(“可觀察的學習成果結構”),是由香港大學教育心理學教授彼格斯提出的描述學生學業水平等級的一種質化評價手段和理論思想。該理論思想是在吸取認知發展階段理論的優秀思想,并結合信息加工理論的優勢論斷基礎上逐步形成和發展的[1]。

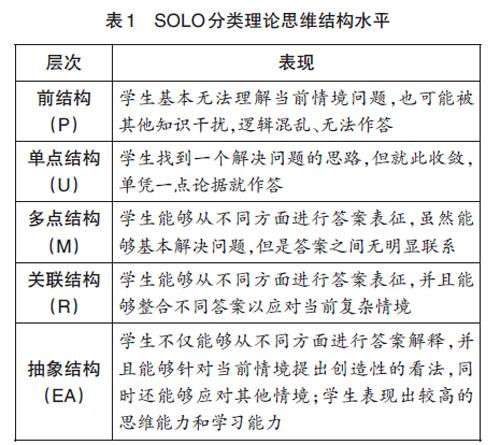

彼格斯等人提出,根據個體學習結果所體現的思維表現來衡量和診斷學生的認知發展水平,即針對學習成果回答或思考的思維表現,以達到兼顧個體差異和階段發展的目的[2]。該理論的觀點主要有:①針對實際教學與評價,需要以學生面對具體情境的反應表征作為關注點;②在學生面對具體情境的反應表征中,重點關注學生的思維結構水平及復雜程度;③相較于關注學生具體情境的反應表征,在應對具體情境過程中也需重點關照認知過程;④從反應表現、思維水平、收斂狀況等方面可以對學生面對具體情境的反應進行分析并做出判斷[3]。該理論將思維結構分成逐級遞進的五個層次(表1)。

[層次 表現 前結構(P) 學生基本無法理解當前情境問題,也可能被其他知識干擾,邏輯混亂、無法作答 單點結構

(U) 學生找到一個解決問題的思路,但就此收斂,單憑一點論據就作答 多點結構

(M) 學生能夠從不同方面進行答案表征,雖然能夠基本解決問題,但是答案之間無明顯聯系 關聯結構

(R) 學生能夠從不同方面進行答案表征,并且能夠整合不同答案以應對當前復雜情境 抽象結構

(EA) 學生不僅能夠從不同方面進行答案解釋,并且能夠針對當前情境提出創造性的看法,同時還能夠應對其他情境;學生表現出較高的思維能力和學習能力 ][表1 SOLO分類理論思維結構水平]

該理論以解決發展階段中遇到的現實問題作為出發點,認為人在面對不同任務時可能處于不同的思維功能方式,當然前提是要遵循學生的心理年齡階段。結合個體認知發展來看,思維面對具體情境的反應根據難度的不同而不斷進階,其展現的思維水平也相應提升,這是一種螺旋式的上升過程。因此,人的認知過程隨著認知能力的提升不斷進階,面對具體情境時的表現自然也呈現階段性。因此,各種層次下劃分的五種反映水平對應了學生應對和回答具體問題和情境時思維結構的復雜程度水平也相較合理[4]。不同層次水平在橫向上表現出思維結構廣度的拓展,縱向上表現出結構高度的提升。這種螺旋進階式的思維恰好為整合具體的教師教和學生學提供了有力支撐。

二、高中生區域認知思維水平的SOLO分類診斷與評價

區域認知是一種對某一空間區域地理環境和人類活動的認知過程,是動態發展變化的,包括“認知什么”“怎么認知”兩個部分。綜合而言,能夠在特定的環境下,通過自己的價值判斷和行為事件積極有效地處理地理環境問題,針對具體的區域發展條件和決策產生的區域影響能進行較為準確合理的預測與推斷。中學階段的區域認知素養主要包括掌握區域認知的方法和區域認知的內容兩個方面。因此,基于區域認知內涵的認識及教學要求,高中生區域認知思維水平診斷與評價從學生區域空間定位、區域事象認知、區域差異對比、區域空間聯系以及區域決策評析等五個方面展開。

1.選擇適合研究目的的地理試題

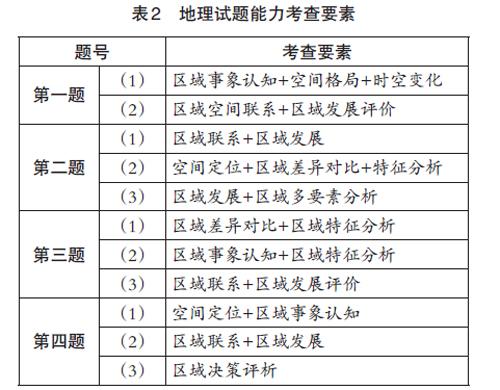

從目前中學階段區域認知素養所涉及的教學內容出發,本研究通過精選、修改及整合高考試題的方法,最終確定符合考查要求的4道地理試題。第1題為2015年安徽卷第34題“福建省交通與城市發展”,第2題為2015年重慶卷第14題“中非合作”,第3題為2017年天津卷第14題“京津冀鐵路”,第4題為2015年山東卷第37題“厄勒海峽”。由于試題的情境與考查內容符合研究目的與要求,在確保試題的科學性和嚴謹性的情況下,對試題設問進行了微調和改編。為確保評價全面性,試題所體現的能力考查要素如表2所示。

2.構建基于SOLO分類理論的評分標準結構

評分標準的結構科學是保證評價真實有效的關鍵。邀請了經驗豐富的高中地理骨干教師共同商討該課題評分標準結構,并根據高校地理教育專家及地理學科教研員的建議修改完善,以確保評價方案的科學性及有效性。根據區域認知素養對每道試題進行解析,然后根據SOLO分類理論確定每一題中思維結構水平的評價標準。例如,本研究第1題“福建省交通與城市發展”的試題解析如下。

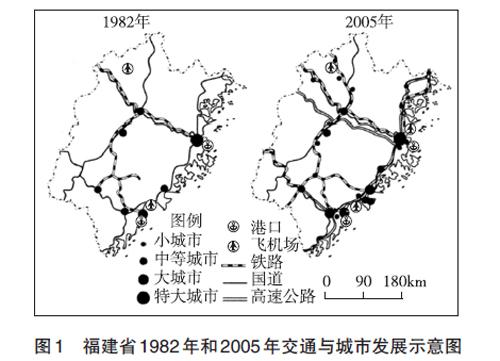

圖1為福建省1982年和2005年交通與城市發展示意圖。改革開放后,隨著交通條件的改善,福建省經濟得到快速發展,地區生產總值由1982年的117.81億元增加到2005年的6 554.69億元,城市化水平不斷提高。

(1)簡述福建省交通運輸網的變化特點。

(2)說明交通條件改善對福建省城市化的促進作用。

第(1)小問需要從時空角度對區域交通空間格局進行分析,包括分區對比差異和總體變化概括以及空間格局描述三個方面。從要求來看,學生不僅應說明時間上交通運輸網的變化特征,還需對其空間格局進行合理描述,符合區域認知素養中對于空間事象認知的相關要求,而且題干信息簡明扼要,同時需要學生具備較好的讀圖析圖能力,從圖中歸納總結出區域特征變化。第(2)小問在第(1)小問的基礎上,進一步要求學生將區域地理事物的變化與區域發展建立聯系,對區域發展進行分析與評價,如交通改善對城市化的促進作用。兩小題由點及面、由淺入深、層層推進,充分符合區域認知思維水平的考查。

根據以上試題解析,結合SOLO分類理論的思維水平結構制定表3所示的評價標準結構(以第1題第1小問為例),作為測量學生區域認知思維水平的依據。

3.基于學生作答情況的區域認知思維水平評價

選擇貴陽市一所學校高二文科班的90名學生,于2019年11月對其進行測試。在學生試卷等級評定過程中,邀請了8位高中地理教師、4名地理教育碩士共同參與,評定后對其數據進行收集與處理,并進行信度和效度檢驗。通過SPSS軟件可靠性與因子分析,得到該套試題結果克隆巴赫系數(Cronbachs α)為0.815,KMO檢驗系數為0.836,克隆巴赫系數大于0.7表明試題工具具有較高的信度,KMO檢驗系數大于0.7表明試題結構具有較好的效度。因此,本次測試試題具備一定的可行性和有效性[5]。

對學生作答情況進行等級評價分析、整理與統計,結果如表4所示。

研究發現,28%的學生區域認知思維水平處于前結構,這部分學生在面對不同情境時不能做出正確的判斷。通過對該部分學生應答情況進一步分析發現,一部分學生不能準確領會題意,一部分學生回答問題知識、邏輯混亂。值得注意的是,從第三題第四題的答題情況來看,前結構水平比例明顯下降,意味著題目的難度與考查角度和方式會限制學生的知識調取、語言組織及思維發散。

所占比重最大的是單點結構水平,占到被試學生的49%左右。該部分學生在答題時能夠理解題意及設問,但只能依據簡單、明顯的線索或信息進行分析和作答,答案要點單一化。結果進一步顯示,學生面對不同的地理情境顯得有些慌亂,無法根據情境變化進行思考性回答,作答要點缺乏多樣性和全面性,思維發散較弱,思維固化明顯。

數據顯示22%的學生處于多點結構水平,該部分學生在答題時能夠回答出多個關鍵點,但從表述來看,多數學生答題時羅列和堆砌知識點,沒有針對問題詳細分析,更多的是套用書本知識,而且各關鍵點之間沒有明顯關聯性。不難看出,雖然部分學生具備一定的知識儲備,但是在調動知識經驗時,沒有體現出良好的思維習慣和方式,“猜”和“碰”的現象明顯。主要原因可能在于,教師在教學過程中偏重于學生知識的習得,而沒有引導學生掌握分析和解決問題的思路和方法,學生無法構建內化的知識網絡與體系,導致學生在面對不同情境時無法正確調取所學知識,變得盲目不知所措。

值得關注的是,僅有1%的學生處于關聯結構水平,該階段的個別學生在回答問題的時候,并非簡單地羅列知識點,而是將知識點通過自身的理解進行整合,形成獨特的觀點,并且能夠從區域視角出發對地理問題進行思考。但需注意的是,前結構及單點結構占比較高,關聯結構和抽象結構缺失,這與學生剛從高一升至高二,思維水平有待進一步提升有關,在學生高二的關鍵階段,教師必須加以重視,對其教學和評價進行有針對性的改進和調整。

三、對教學的啟示

1.利用鄉土素材,營造真實情境

思維培養需要基于真實的地理情境。實驗結果顯示,處于單點結構水平的學生占據主體。意味著,大多數學生答題時無法真正融入地理情境,思維難以發散。因此,教學過程中適當利用鄉土素材、營造地理真實情境,有利于學生的思維進階與發散。例如,2019版地理新教材《交通運輸布局對區域發展的影響》一課中,以“成貴高鐵開通”等熱門話題作為課堂導入,能夠激發學生學習興趣。此外,該話題可吸引學生進一步深入探究該節課內容,如“成貴高鐵的開通為何引起廣泛關注?”,探討內容可以指向成貴高鐵開通的意義、成貴高鐵的修建難度等等。鄉土地理情境能夠有效激發學習興趣,而且有利于教師積極培養學生形成從“家鄉”看向“世界”的地理視角,提升地理核心素養。

2.根據水平差異,選用合理教法

SOLO分類理論根據個體學習結果所體現的思維表現來衡量和診斷學生認知發展水平,教學過程也需遵循這種個體認知發展規律,根據不同水平采用不同的教學方法,促進學生思維有效發展。分析上述實驗結果可知,學生大多處于單點結構水平,而要由該水平向關聯結構和抽象拓展結構發展,不僅需要一定的知識儲備,也需學生的思維經歷從知識的記憶到知識的整合與遷移的過程。因此,針對前結構和單點結構向多點結構提升的學生,教師可采用講授法和練習法,幫助學生補充知識,增加知識儲備和經驗積累。針對單點結構和多點結構向關聯結構提升的學生,教師可采取討論法、啟發法和綜合分析法,引導學生構建知識體系,提升學生對地理事物的完整認知。同時,教師也需時常關注學生的創造性學習,采用探究法、案例法,幫助學生向抽象拓展結構進階,在培養學生知識的運用與遷移能力過程中,也培養學生面對不同情境時能夠運用所學知識解決問題的能力。

3.開展探究學習,引導思維進階

隨著地理教學的不斷深入,學生面對的地理環境問題也趨于復雜,教師如果不能很好地引導學生學會探究,會嚴重阻礙學生思維發展。如本研究中,前結構及單點結構水平占據最大比重,關聯結構及抽象拓展結構幾乎缺失,體現出學生無法應對多地理要素融合的復雜問題。因此,開展問題驅動的探究式學習是改善這一情況的有效途徑。此外,探究學習的關鍵在于精選典型區域案例,在教學過程中設置適合學生思維發展的問題鏈,逐步引導學生調動所學的知識體系解決不同地理問題。值得關注的是,探究過程中需重點引導學生運用不同視角看待地理問題,學習和掌握探索分析問題的方法,提升區域認知素養;并且在挖掘不同地理要素之間的關聯中,引導學生形成地理綜合思維,推動學生思維結構水平不斷發展與進階。隨著地理教學改革的不斷深化,地理核心素養的培養與評價已成為中學地理教學的熱點和難點。SOLO分類理論僅為核心素養所表現的思維結構評價提供了一種視角,有關地理核心素養的有效培育與評價還需廣大教師進一步研究。

參考文獻:

[1] 王園園,張廣花.基于思維結構評價的地理教學設計研究——以2017年版課標地理1“土壤”為例[J].地理教育,2019(S1):7-9.

[2] 于蓉.從“采點”到“采意”——基于SOLO分類的地理主觀題分級評分的實施途徑[J].中學地理教學參考(上半月),2017(08):50-52.

[3] 王孟瑜,荊延德.基于SOLO分類理論的“人地關系”學習進階研究[J].地理教育,2020(08):4-8.

[4] 李家清,梁秀華,朱丹.核心素養背景下以SOLO分類為基礎的學習質量評價——以地理綜合思維的單元測試為例[J].教育測量與評價,2018(08):11-17.

[5] 陳貴根.基于SOLO分類理論的地理空間思維能力評價研究[D].上海:華東師范大學,2019.