現實之痛與人之境:新東北電影的現實美學實踐

東北電影不僅是中國電影產業中重要的組成部分,而且有著深厚的歷史背景與鮮明的地域文化特征。隨著時代的發展,進入21世紀后的東北電影自覺呈現出一種現實主義的美學追求。東北以及東北電影時常被提及,二者卻是日用而不明的概念。本文的研究對象并非特指以長春電影制片廠為首的東北電影機構所攝制的影片,而是“立足于東北地理境域,根系于中國地域文化的‘東北文化,著眼于描摹具有地域特色的風土、人情、歷史與現狀,通過電影手段呈現出較為統一審美風格的文化品牌。”[1]學者張芳瑜把東北電影依照時代分為主要在東北地區拍攝的“前”東北電影、表達革命理想的“經典”東北電影以及開創電影產業新局面的“新”東北電影三個階段。文本把目光聚焦在21世紀后的“新”東北電影,因為在類型化與作者性的雙重推動下,新東北電影的敘事范式與美學特征逐漸清晰。

目前,對于東北電影的研究散見于個案分析,缺乏深層次的審美追問與文化探尋。“東北電影并沒有如西部電影那樣被學者大量研究,并沒有形成系統性的美學特色與敘事特點。但是,總的來說,必定圍繞著東北地域、文化與精神所建構的具有東北特質的審美文化。”[2]美國非虛構作家邁克爾·麥爾曾在田埂鄉野中以社會學、人類學視角觸及尚未遠去的歷史余溫,東北大地的日常印記在某種程度上濃縮現代中國的發展沉浮。而21世紀后的東北電影則更加具有“一切歷史都是當代史”的意味,本文試圖在過去與現在的交織、生活與想象的重合中探尋東北電影復雜的、獨特的現實主義美學實踐。

一、新現實之變:顯隱交錯的現實底色

21世紀后的東北電影告別革命化敘事與市場化初期所遭遇的尷尬,呈現出一種新的現實美學。無論是充滿硬核現實的藝術創作還是具有東北元素的院線作品,新東北電影以其強烈的現實底色,立足區域空間的歷史人文,實現了作者性與類型化的多元共生與有機融合。尤其是對歷史的主體群像的詩意寫實,浮現出大時代中小人物的生存之境,造就了東北敘事充滿矛盾性的疼痛之美。

提及東北電影,大眾較為容易想到的是獲得第64屆柏林國際電影節金熊獎最佳影片獎的《白日焰火》(刁亦男,2014),其豆瓣評分7.4分,觀影人數276402①。本片的故事只是以東北為發生地并具有強烈的東北地域造型特征和鮮明的空間影像風格,但在犯罪類型下沒有深涉東北地區的深層社會結構。從某種角度說,更能夠代表東北電影的一位導演——張猛,他的“東北三部曲”卻沒有那么被人熟知。其中豆瓣評分8.4分,觀影人數269024的《鋼的琴》(張猛,2010)較為突出。雖然,《耳朵大有福》(張猛,2008)、《勝利》(張猛,2014)在觀影人群上都不夠大眾化,但其充分表現出深植于東北社會風貌中各式小人物的人生遭遇。出生在遼寧鞍山的導演許鞍華也在《姨媽的后現代生活》(許鞍華,2006)、《黃金時代》(許鞍華,2014)中隱現其東北情懷。東北電影以共有的東北大地而非行政區域為自身命名,其題材、形式與影像語言是東北文化的情感載體。在此,廣袤的黑土地作為日常生活的根基,不僅為藝術創作提供素材,而且復雜包容的社會空間催生出創作者的表達欲望。

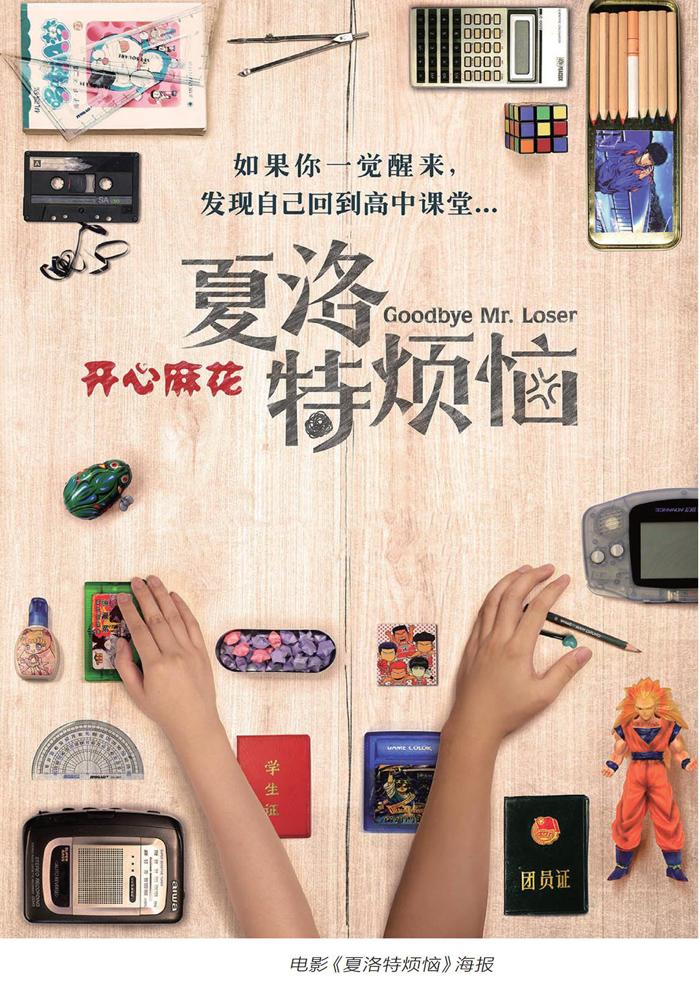

現實主義作為一種創作方法與美學原則,一直是東北電影的藝術追求。而新東北電影的新現實美學在于它突破了傳統的古典現實主義的框架。一方面,新東北電影更強調電影影像本體論基礎上的現實。無論是張猛的“東北三部曲”,還是近幾年出現的可圈可點之作,新東北電影總能用獨特的鏡語體系塑造出具有直接現實性的表現對象;使用段落鏡頭、景深鏡頭中時間的自然流逝與空間的真實縱深來實現生活的多義性、曖昧性;完整的事件及其真實自由的敘事結構傳遞出對人生的強有力思索。另一方面,新東北電影表現出與類型電影的親和。《夏洛特煩惱》(閆非、彭大魔,2015)、《煎餅俠》(大鵬,2015)、《縫紉機樂隊》(大鵬,2017)以家鄉懷舊完成東北現實的軟著陸。如果說富有東北元素的商業片顯示出類型化特征是歷史的必然選擇,那么具有較強作者屬性的藝術電影或文藝片中透出的類型元素則是實然中的應然。《耳朵大有福》《鋼的琴》等電影中的喜劇類型元素則透露出荒誕的真實與悲喜的辯證;《白日焰火》《東北偏北》(張秉堅,2014)等片用懸疑類型來完成現實隱喻。上述類型化創作都在符號化、景觀化的敘事中吸引了更多關注。另外,以班宇、雙雪濤、鄭執為代表的充滿東北經驗的新80后東北作家群備受矚目,其東北書寫也不斷被搬上大銀幕。以王兵、于廣義、顧桃為代表的東北紀錄電影的創作群體表現出更為硬核的現實風格,與東北故事片創作共同構成了充滿個人經驗與時代印記的東北映像。

新東北電影的美學核心是其基于現實底色的本真,而非對現實生活原封不動的再現。藝術作品本身就是無意義的遮蔽“大地”與意義化的去蔽“世界”的統一,“無蔽之真的本質在于‘自由,本源意義上的真只有從‘洞穴中的遮蔽上升到‘去蔽后的無蔽狀態才能贏獲。”[3]現實主義實踐正是對遮蔽大地進行闡釋后建構出的去蔽世界,新東北電影在兼具作者性與類型化、題材集中與風格多元的現實主義創作中顯示出一種獨特的本真性,即普通人在日常生活中的詩意。

二、現實之思:有關人的境遇

同一地理空間中的人們所處的現實境遇與情感結構是其創作根基。東北地區作為中國現代化進程的排頭兵首當其沖面臨著社會變革帶來的經濟衰退、人才外流、人口老齡化、離婚率高等危機。于是,混合著公共意識和個人意志的東北電影對人的選擇與自由的探討,顯得尤為可貴。

(一)時代裹挾中的個人命運與尊嚴

電影《鋼的琴》中的男主人公陳桂林被嫌貧愛富、離家出走的前妻所無視,卻能坦然以對,淡然處之。陳桂林為爭奪女兒撫養權而制造了一架鋼的琴,失去親緣中父親身份資格的他卻保持了曾經的一家之主的體面。影片一開始陳桂林騎著電動車馱著老父親穿梭在縱橫交錯的廠房道路中,和失語的父親談起自己的遭遇如同談論別人之事的幽默感已經表明他的態度,不卑不亢地接受已有現實并選擇改變未來。在與女主角淑嫻的關系處理上,影片沒有刻意強調二人之間的男女之情,更多的是一種夾雜著工人之間同志友誼的情感。在這里,愛情的承諾毫無意義,實際生活中的朝夕相處就是“愛到深處”的體現。在女方主動示好時,陳桂林又表現出了看似無所謂的“直男式”處理。誤會淑嫻與王抗美的關系后的憤怒被看成是男性尊嚴的體現,其實也是對影片前半段敘事中為保持尊嚴所一直壓抑的情感的釋放。《鋼的琴》對人物的書寫就在于以寫實的方法為我們呈現出活生生的陳桂林和他身邊的人,他們的境遇夠慘,又以絕對夠強的生命力給生活添一把料,不為旁人的眼光,而是忠于自己的內心。

《耳朵大有福》先于《鋼的琴》問世,與后者相對集中的困境和流暢的情節結構相比,它體現出更加日常的生活流敘事。故事就發生在退休的鐵路工人王抗美退休后的幾天內,他告別平日工作,騎上自行車穿梭在大街小巷。歡送會上逞強的王抗美對駁回其要求的領導說著“反正也緊不到哪兒去”,開始了他脫離集體生活后的自力更生。如果說《鋼的琴》是描寫工人群體知其不能而為之的努力,那么《耳朵大有福》就是失意中的詩意,在日常敘事中對生存的贊頌。這部影片把典型性與復雜性融合在一起,類似“并不來自傳統的現實主義創作方法,而是來自盧卡契曾論述過的作家的經驗、創作與特定歷史條件的有機結合。”[4]現實美學要從歷史發展中把握現實關系,不僅要關注宏大敘事,也要呈現大時代中的個體。尤其在社會轉型的今天,一個個平凡人物構成的群體成為整個時代的主人公,他們值得被歷史銘記。從某種意義上說,認清生活的現實之后依舊保持尊嚴、熱愛生活,是另一種英雄主義。

(二)個人內在經驗現實的多元表達

除上述兩部較早的電影外,最近幾年出現的幾部年輕導演處女作也以其新現實美學特征閃現在影展視野中。亮相第24屆釜山國際電影節的《通往春天的列車》(李驥,2019)中的故事發生在一個東北小城,本片將目光聚焦在即將失去工作的倒霉蛋李大川身上。盡管它的劇作調度還不夠成熟、攝影出現明顯技術問題,仍然不能掩蓋它對當下東北之境質樸且笨拙的思考。

影片中主人公不再是具有集體認同和歸屬感的工人形象,不是陳桂林式的知難而上也不是王抗美式的輝煌后的落差,而是承擔、接受從出生開始就要面對的衰頹。男主人公因莫須有的罪名被剝奪了離職補償金,為求生計開起了殘疾人的專用車,也開啟了他尋找真兇之旅。值得一提的是,片中塑造了一位不同以往的東北男性形象,人物的精神世界從精神殘疾逐漸充滿內在力量。沒有自我吹噓光說不干的白話勁兒,他更像是千萬普通人中的一個,沒那么聰明但有股擰脾氣,不那么勇猛但敢于堅持。片中對夫妻之情復雜克制的表現、哥們兒間的相互支持都在有意去除小品化的東北印象。如同片中的結尾,妥協后的肯定也無法為他以及他的家庭正名,生活在人情世故中的普通小人物無法獲取自己的身份。無論如何,清者自清的自我確認實屬難得,這也是這部片子最動人的地方。東北電影在遠離都市喧囂與宏大話語的敘事中堅持為一個個隱忍堅毅的小人物立傳言說。

同樣是導演長片處女作的《日光之下》(梁鳴,2019)取景黑龍江伊春,拿下第三屆平遙國際電影節兩項大獎。太陽底下無新事,一個陰謀和三人的感情形成了青春成長與犯罪題材的類型糅合。情感的細膩表達要優于東北大背景下的其他懸疑故事,長著智齒的少女心事鋪染在壓抑又開闊的東北大地,形成了極具特征的影像質感。另一部以男孩視角講述的東北故事《少年與海》(孫傲謙,2019)也曾映于釜山和平遙。生活在海邊的小杰有著支離破碎的家庭,嘈雜不安的生活讓他熟悉成人社會的生存法則,但同時他也只是向往《海洋百科》的一個孩子。他拒絕通過撒謊來讓大舅和姐姐獲益,充滿幽默感的日常對話與對眾多符號意象的回憶、幻想共同形成了某種國產電影少見的創傷感以及某種超現實哲思。東北電影實踐的新觀念和新方法不局限于先前對東北社會中小人物的外在困境刻畫,從紀錄小人物的生存尊嚴與對工人群體浪漫追憶轉向對人物內心情感的探索和去戲劇化的生活細節的呈現。更多充滿作者性的東北電影也在藝術片的創投、影展中脫穎而出,同時它們需要為更廣泛的觀眾所知。東北電影應如同矛盾又有張力的東北性格一樣,呈現出更加多元的創作格局。

如果說,上述兩部電影顯示出年輕作者對類型、風格的開拓,那么,電影《吉祥如意》(大鵬,2021)則在電影本體層面做出了有益探索。導演大鵬一改往日作品嬉笑怒罵的風格,他用新作試圖再次回應法國電影理論家安德烈·巴贊的設問“電影是什么”。《吉祥如意》可以被分為兩個部分,即已經獲得第55屆金馬獎最佳劇情短片的《吉祥》和在《吉祥》之后拍攝的《如意》兩部短片組成。影片講述了一個普通的東北農村家庭在春節間發生的一系列故事。《吉祥》以女主角的視角,圍繞著一家之主“姥姥”重病和三兒子王吉祥的何去何從展開。王吉祥是家中老三,多年前因病燒壞腦子,妻子與他離婚,并帶走了他們的女兒麗麗。母親的離去、女兒的疏遠、兄弟姐妹之間各自的生活境遇共同構成了當代中國家庭的真實寫照。而這部電影的關鍵在于“如意”對“吉祥”的解構與再建構。“吉祥”中紀錄片式的人物采訪與明顯和環境突兀的女演員形成或真或假的幻覺,直至“如意”部分的第一個鏡頭(電影《吉祥》的映后交流環節中導演大鵬被提問)才把人們拉入另一層現實中。王吉祥是大鵬的三舅成為全片的關鍵點。“吉祥”中通過紀實影像和親人之口道出作為“王吉祥”的過去和現在,又在“如意”中用細節指明了三舅的現在和未來。《吉祥如意》對現實美學的挑戰和創新不僅在于偽紀錄形式所構成的套層結構,還在于導演大鵬與外孫大鵬二者身份所形成的戲劇張力與情感沖突。扮演女版“大鵬”的演員的加入以及演員與家庭成員的真實互動,造成更進一步的真實與虛構、生活與電影的模糊。“吉祥”中最為重要的一場戲是姥姥去世后的年夜飯,家人在隱藏著爆點的祥和中迎接新的一年。在各家闡明無法照顧王吉祥的立場時,麗麗的扮演者以下跪磕頭的反應為角色完成救贖。而在“如意”中,真假“麗麗”對家庭紛爭的不同看法和行動讓觀眾產生對生活更深入的思考。

電影是生活的漸近線,與其去定義《吉祥如意》是一部精彩的故事片還是紀錄片,不如說它是生活的戲劇性與電影的現實性的一次天作之合。片中兩次展現姥姥即將離世,家人圍在其身旁的段落。有趣的是,在紀錄式的劇情片“吉祥”中它是富有視覺沖擊力的,而在故事化、碎片化的紀錄片“如意”中則更加細膩和震撼。這種思路也體現出導演在真實與虛構間來回的痕跡與偏倚。《吉祥如意》的創作之初,就已顯示出創作者有意追求“破壞”傳統現實美學的意圖。姥姥的意外離世促成導演大鵬一次極具個人化的表達,影片的主角從姥姥變為三舅,生活本身的矛盾沖突在平淡的家庭影像中強勢顯現,且回味無窮。“電影本質上是大自然的劇作,沒有開放的空間結構也就不可能有電影,因為電影不是嵌入世界中,而是替代世界。”[5]生活中的真與假、對或錯不是創作者的簡單回應,而需要每一位觀眾參與其中,主動思考。

三、疼痛之美:兩次現代性斷裂

現代性帶來社會的啟蒙與人的全面發展,同時也留下了滿目瘡痍的創口。無論是藝術片中真實的東北還是以悲劇為內核的夸張喜劇,新東北電影呈現出一種鮮明的現代性斷裂造成的疼痛感,也正是這種充滿了自卑與自負、疼卻不言的疼痛感造就了東北電影獨樹一幟的美學風格。

(一)失落的鄉愁與集體的懷舊

生活在東北大地上的人們從來不缺少對痛苦的感知與體味,只是克制的新現實美學觀念不愿予苦痛經驗以悲情。只有直面存在、接受疼痛,才能在緩慢平靜的過程中重拾希望。現代性帶來的斷裂之感體現在“生產的批售對毫無生氣的權力系統的依賴,以及勞動產品和雇傭勞動本身的完全商品化”。[6]《鋼的琴》中工友們克服困難與陳桂林一起造鋼琴的行為是集體勞動的智慧,此時的工人不僅創造物質價值,同時他們享有創造價值的快樂。影片在理想性、想象式方案下塑造的工人群像是對曾經的集體主義的遮挽與懷舊。這種懷舊是一種安撫疼痛之感的防御機制,人們渴望在精神碎片中重拾一種秩序感與連續性,渴望擁有一種情感共同體的集體回憶。《吉祥如意》中姥姥的去世,同樣帶出現代中國家庭都不可避免的困境。遠離家鄉去大城市打拼的新一代如何贍養老人、老人去世后大家庭的分崩離析等問題無不顯示出過去與現在不同的生活方式與情感邏輯。除此之外,在東北拍攝,具有東北背景的《別告訴她》(王子逸,2019)、《春潮》(楊荔鈉,2019)隱晦地道出東北長久以來形成的傳統人情和集體迷思,年輕的創作者從外視角反觀傳統與現代之間的斷裂及其對個人情感的影響。

(二)生產的落幕與消費的登場

“人一旦剝離了疼痛的感知,就會墮入機械生存的‘活死人狀態,現實已經中止了他們身上躍動的脈息,進而在‘昏睡不醒的狀態中略去了對‘廣闊含義的探尋與反思。”[7]東北電影以強烈的疼痛之美試圖揭示在娛樂至死的消費社會中尚未喪失的存在感與生命力。

無法獲得自由的精神性創痛比困于生存的身體之痛更要難以言說,但也更為復雜深刻。《耳朵大有福》中王抗美自己有哮喘病,妻子住院,兒女各有各的家庭問題。片中王抗美艱難獨唱的“長征組歌”與周杰倫的流行的對比別有一番意味。流行符號所主宰的消費社會中,喪失了消費能力,意味著不再具備生產能力。片中迷茫的王抗美在街上花錢進行電腦算命又險些陷入傳銷組織,擦皮鞋和蹬三輪的活計與街頭的猜謎促銷、搖獎游戲的騙局無不顯示出當時東北社會的普遍境況。退休給王抗美帶來的不僅是經濟緊張,而且還有著對新鮮社會的不解和精神的失落。生活在弟弟家的老父親沒有熱飯吃,自己又因年齡而受到歧視,王抗美的心事無人訴說。但他還要照顧妻子,生活還要繼續,退休后的生活在車輪滾滾中才剛剛開始。

《夏洛特煩惱》中的夏洛穿越回到過去,彌補了失敗的他對現實的不滿。《煎餅俠》《縫紉機樂隊》中也充滿了小人物對精神原鄉的認同與追憶,成為其理想實現的原點與支撐,但如此景觀敘事是否能對生產進行確認,還是只是消費懷舊而已,值得我們注意。這種情節與情結似乎可以解釋當下短視頻、直播行業中大量存在的東北博主,他們以大量社會化、喜劇化的表演努力爭取被看見的機會,同時又陷入符號資本的運作邏輯。

結語

在新東北電影中,我們能看到電影與生活的互文。現實美學的實踐尊重社會發展中那些被宏大敘事所遮蔽的個人境遇,用完整電影的神話呼應現實生活的多義性。由疼痛引起的情感共鳴讓東北電影具備多維的審美意蘊,生猛又細膩、質樸也狡黠、決絕中透露出生機。當然,東北電影只是東北的一面,它既勇于直面現實困境,也有用力過猛的景觀想象。東北既不只是電影中呈現出來的,也不是觀眾所能預先設定的。東北敘事和東北電影還需要更多的觀眾參與到其實踐中來。

參考文獻:

[1]張芳瑜.新時期東北電影的詩意探尋[ J ].電影文學,2016(02):6.

[2]周文姬.《雪暴》:東北特質的敘事元素及審美建構[ J ].電影藝術,2019(04):56.

[3]王姍姍.藝術作品中的隱匿性“大地”[ J ].四川大學學報(哲學社會科學版),2018(04):83.

[4]劉巖.世紀之交的東北經驗、反自動化書寫與一座小說城的崛起——雙雪濤、班宇、鄭執沈陽敘事綜論[ J ].文藝爭鳴,2019(11):23.

[5][法]安德烈·巴贊.電影是什么[M].崔君衍譯.北京:文化藝術出版社,2008:155.

[6][英]安東尼·吉登斯.現代性的后果[M].田禾譯.南京:譯林出版社,2011:6.

[7]吳翔宇.論余華小說的“疼痛美學”[ J ].中國現代文學叢刊,2017(7):137.

【作者簡介】 蘇也菲,女,內蒙古呼倫貝爾人,內蒙古師范大學新聞傳播學院講師,中國傳媒大學戲劇影視學院博士研究生,主要從事影視文化研究。